L’enquête EpiCov, coordonnée par l’Inserm, dresse le premier portrait à grande échelle des personnes touchées par le virus, dans leur corps ou dans leurs conditions de vie.

Cette photo était attendue depuis longtemps. Une image tout à la fois large et détaillée de l’impact de la pandémie de Covid-19 en France. Quelle proportion de la population avait été infectée par le virus ? Quelles professions, quels groupes sociaux, issus de quelles origines ? Mais plus largement encore, comment l’épidémie et les règles nouvelles qu’elle nous a imposées avaient-elles pesé sur la vie des Français, dans toute leur diversité ?

Cette batterie de questions, l’enquête EpiCov, lancée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), avec le concours de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), de l’Insee et de l’agence de sécurité sanitaire Santé publique France (SpF), y apporte une série de réponses éclairantes.

Rendus publics vendredi 9 octobre par l’équipe d’épidémiologistes, de sociologues et de démographes qui y ont participé, les résultats de son premier volet dresse un tableau aussi contrasté que détaillé du pays frappé par le coronavirus.

En mai, 4,5 % de la population de France métropolitaine avait été touchée par le virus. Les sérologies réalisées sur un échantillon représentatif de la population française de 15 000 personnes ont confirmé les résultats déjà avancés par l’Institut Pasteur pendant l’été. Autant dire que l’on était loin, très loin, d’une quelconque immunité de groupe, évaluée à environ 60 % de la population.

Importance de la transmission familiale

Ce chiffre brut cache toutefois des réalités diverses, détaillées dans une publication de la Drees. Sans surprise, la géographie de la séroprévalence suit celle des hospitalisations et des décès observés pendant la première vague. La proportion de personnes positives varie ainsi de 1,5 % en région Bourgogne-Franche-Comté à 6,7 % dans le Grand-Est et 9,2 % en Ile-de-France. Au niveau départemental, le Haut-Rhin reste le plus frappé, avec une prévalence de 10,6 %, suivi par les départements de la petite couronne (9,5 %) et Paris (9 %). En cette fin de printemps, les Bouches-du-Rhône et leurs 3,5 % semblaient relativement épargnés.

Moins attendus sont les résultats par catégorie d’âge. Lors de cette première vague, le virus a ciblé en premier lieu les 30-49 ans (6,5 %). A l’inverse, seulement 1,3 % des personnes âgées de plus de 65 ans ont été infectées. « Les premiers, au cours de la vie active, ont pu avoir plus de contacts, propose la Drees. A l’inverse, les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, et particulièrement les plus âgées, ont été invitées à moins sortir de chez elles. » Compte tenu du tribut déjà payé par ces dernières, on imagine à quoi elles ont échappé.

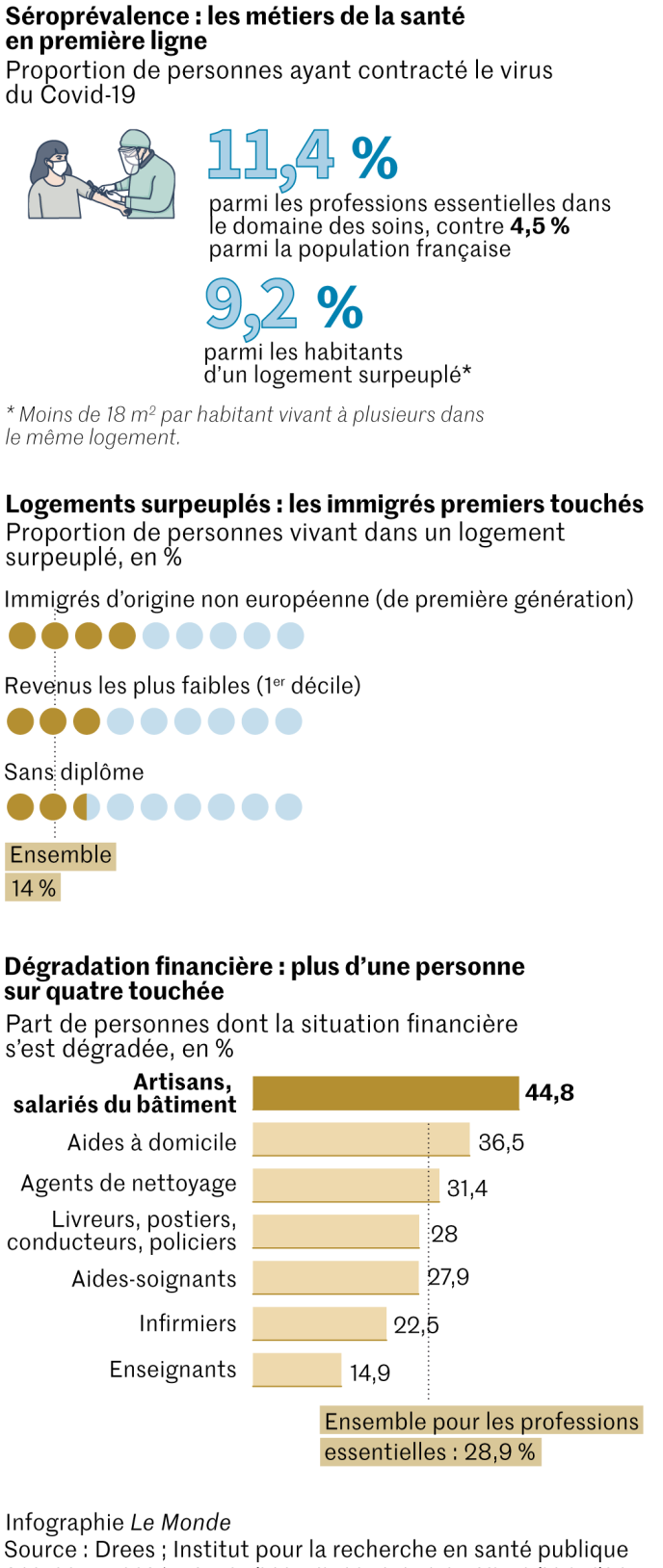

Les autres éléments du portrait-robot du Français le plus touché mélangent des traits attendus et de vraies surprises. Il s’agit plutôt d’une femme (5 % de prévalence contre 3,9 % pour les hommes, alors même que ces derniers développent beaucoup plus de formes graves), travaillant dans une profession essentiellement dans le domaine du soin (11,4 %), diplômée (6,2 % chez les « bac + 3 » et plus), vivant dans une commune très dense (6,4 %), un quartier prioritaire (8,2 %) et surtout dans un logement « surpeuplé », soit moins de 18 mètres carrés par personne (9,2 %).

Ce Français type partage par ailleurs son foyer avec un autre cas suspect (12,9 %), témoignant de l’importance de la transmission familiale.

« Le confinement a profité aux plus riches »

Quant à sa couleur de peau, elle est plutôt foncée, puisque la prévalence est de 9,4 % chez les immigrés d’origine non européenne, de 6,2 % chez leurs enfants, de seulement 4,8 % chez les immigrés européens et de 4,1 % chez ceux dont les parents sont nés en France. Ce résultat rejoint les enquêtes réalisées notamment aux Etats-Unis, qui constatent la surreprésentation des populations noires et hispaniques parmi les malades.

Surprise en revanche, les niveaux de vie les plus touchés sont aux deux extrêmes du spectre, les 10 % les plus pauvres (5,7 %) et les 10 % les plus riches (6 %), contre environ 3 % pour les quatre déciles médians. Un phénomène vraisemblablement lié à la nature des interactions sociales dans ces deux groupes, que pourrait expliquer une autre enquête de l’Inserm, en cours de publication. Baptisée Sapris, celle-ci a suivi 66 000 personnes avant et pendant le confinement. En mars, ce sont les classes favorisées qui déclaraient le plus de symptômes ; en mai, c’était l’inverse. « Le confinement a été efficace, c’est indéniable, mais il a surtout profité aux plus riches, commente Nathalie Bajos, de l’Inserm, coordinatrice de Sapris et d’EpiCov. Socialement, il a même creusé les inégalités. »

Ce constat dressé sur le statut sérologique, l’enquête EpiCov le prolonge cette fois au niveau des conditions de vie. Dans ce second volet, publié dans la revue Questions de santé publique, les chercheurs ont interrogé en mai un échantillon aléatoire de 135 000 personnes, redressé par l’Insee pour obtenir une estimation représentative de la population. De quoi analyser tout à la fois « l’effet des conditions de vie sur l’exposition au virus et, réciproquement, ceux de l’épidémie sur les conditions de vie », indique l’article.

Les immigrés en première ligne

Le paysage social dans lequel intervient le confinement se révèle particulièrement contrasté. Ainsi le surpeuplement dans le logement, facteur de risque établi : il touche 23 % des ouvriers qualifiés contre 11 % des cadres. En zoomant encore, on constate que 21 % des personnels de nettoyage, 18 % des aides à domicile, 20 % des ouvriers du bâtiment vivent dans cette promiscuité. La proportion passe à 29 % chez les 10 % des personnes aux revenus les plus faibles, et à 41 % chez les immigrés non européens de première génération (30 % pour la seconde). De plus, ces derniers sont 71 % à habiter dans une commune « très dense », autre critère favorable à la contamination, contre 31 % pour les non-immigrés. Des contrastes dont l’ampleur a surpris les auteurs, qui sont pourtant habitués aux études sur les inégalités.

D’autant que ces inégalités ont été renforcées par le confinement, constate l’enquête. Pas celles de genre : assez étonnamment, là où les crises frappent souvent d’abord les femmes, les deux sexes semblent avoir été cette fois pareillement affectés, du moins pour ce qui est du travail et des revenus ici observés. On trouve ainsi une même proportion d’hommes et de femmes (31 %) ayant dû continuer à travailler continûment à l’extérieur pendant le confinement.

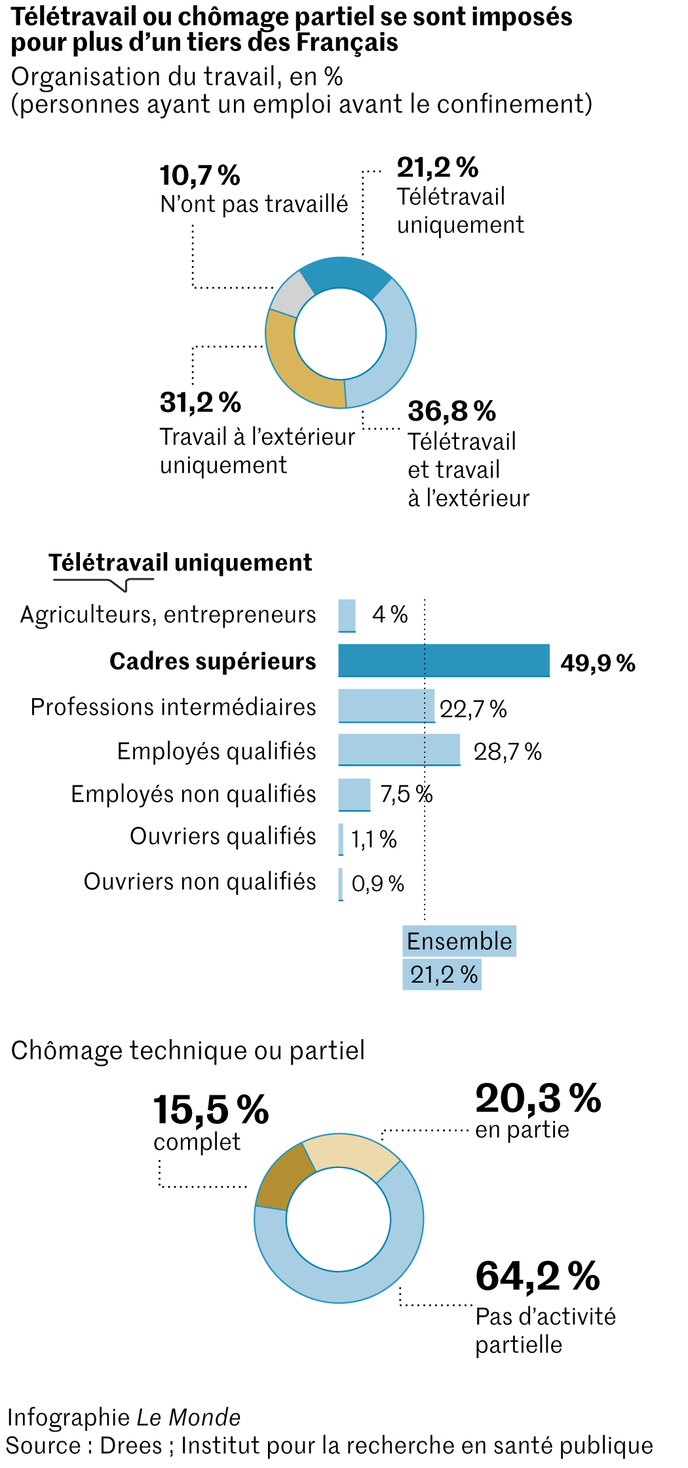

A l’inverse, les distinctions sociales, professionnelles ou d’origine apparaissent criantes. Ainsi 50 % des cadres ont pu télétravailler, contre 1 % des ouvriers. Là encore les immigrés sont en première ligne : ils sont les moins nombreux à avoir travaillé à distance (15,4 %) et les plus nombreux à n’avoir pas pu travailler du tout (18,4 %).

Les chercheurs constatent toutefois que les dispositifs d’aide mis en place par l’Etat, et notamment le chômage technique ou partiel, ont bien rempli leur office, en protégeant les plus faibles : 42 % des plus pauvres ont pu en profiter contre 24 % des plus riches, 23 % des ouvriers (contre 7,8 % des cadres supérieurs) mais encore 45 % des immigrés non européens et plus de 50 % des ouvriers.

« Un effet cumulatif des inégalités sociales »

Les personnes exerçant une profession considérée comme essentielle présentent un profil évidemment particulier : 70 % d’entre elles ont ainsi travaillé à temps plein sur le lieu de travail. « Sans l’intervention des autorités en faveur du maintien de l’activité économique, ces inégalités se seraient sans doute aggravées davantage », insiste les chercheurs.

Une façon de souligner que, malgré ces dispositifs, elles se sont déjà aggravées. En effet, si une personne sur quatre déclare avoir vu sa situation financière se dégrader, elles sont 38 % à le penser chez les plus pauvres (20 % chez les plus aisés), 32 % chez les titulaires de BEP ou de CAP (22 % chez les « bac + 5 ») et 38 % chez les immigrés non européens (27 % chez les Français nés de parents français).

En réalité, c’est à « un effet cumulatif des inégalités sociales » que conclut ce premier volet de l’enquête. Ainsi, « les groupes sociaux les plus concernés par le risque d’exposition, qui adoptent tout autant les gestes barrières, sont aussi ceux qui ont été les plus contaminés par le virus », insiste l’enquête dans sa conclusion. Ce sont eux qui enregistrent, par ailleurs, le plus de pathologies associées, « au risque de développer des formes graves de la maladie ». Eux enfin qui ont « connu une dégradation particulièrement marquée de leur situation financière » pendant le confinement.

Pauvres, urbains, mal-logés, immigrés… Seront-ils aussi les plus affectés dans la durée ? Réponse dans quelques mois, après la seconde vague de réponses, prévue plus tard cet automne.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire