Par Zineb Dryef Publié le 28 novembre 2022

Les expositions consacrées aux artistes de sexe féminin se multiplient. Le fruit du combat mené par des femmes commissaires et des conservatrices soucieuses de donner enfin leur place à celles que l’histoire de l’art a laissées de côté.

Le portrait, superbe, montre une inconnue, visage fermé, installée confortablement dans son fauteuil, le bras levé exposant ses poils sous l’aisselle. Cette femme, c’est l’artiste marxiste Irene Peslikis, figure marquante du féminisme américain des années 1960. C’est elle que les Parisiens peuvent voir sur les affiches annonçant la première grande exposition française consacrée à la peintre Alice Neel, au Centre Pompidou. Deux femmes, toutes deux activistes, toutes deux artistes et inconnues du grand public en France. Un rêve de Guerrilla Girls.

Longtemps jugé radical, ce groupe d’artistes féministes, dont les membres souhaitent rester anonymes, milite depuis 1985 contre toutes les discriminations dans le monde de l’art. L’une de ses affiches les plus célèbres, qui montre le corps nu de La Grande Odalisque, d’Ingres, la tête couverte d’un masque de gorille, s’adressait ainsi au Metropolitan Museum de New York dont la collection comptait alors 95 % d’artistes hommes : « Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Met ? »

Aujourd’hui, si l’égalité hommes-femmes n’est toujours pas de mise dans les collections des musées, les artistes femmes sont néanmoins de plus en plus nombreuses à être exposées. En France comme aux Etats-Unis, ces deux dernières années, il est impossible d’échapper à la profusion d’expositions qui leur sont consacrées. Après « Peintres femmes 1780-1830 » et « Pionnières » au Musée du Luxembourg, à Paris, après « Elles font l’abstraction » et « Georgia O’Keeffe » au Centre Pompidou, après « Valadon et ses contemporaines » au monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, après « Toyen, l’écart absolu » au Musée d’art moderne de Paris (MAM), le public peut découvrir cet automne, dans la capitale, Alice Neel au Centre Pompidou, Zoe Leonard au Musée d’art moderne, Rosa Bonheur au Musée d’Orsay et Joan Mitchell à la Fondation Louis Vuitton.

Un rééquilibrage « naturel »

Le phénomène est partout, dans les grandes comme les petites institutions. Il est d’une telle ampleur, au regard de l’histoire très masculine de l’art, qu’on ne peut que s’interroger : s’agit-il d’une logique de rééquilibrage ou d’une bonne conscience à peu de frais ? Voire d’un effet de mode ou d’une stratégie marketing ? « Faire des expositions d’artistes femmes et raconter leurs parcours, cela bouleverse l’histoire de l’art et de nos représentations », défend la commissaire Camille Morineau, dont la dernière exposition, « Pionnières, artistes dans le Paris des Années folles », a été présentée au Musée du Luxembourg au printemps.

Ce parti pris a toutefois créé un certain malaise dans les milieux de l’art féministe. A trop regrouper des artistes sans lien entre elles en dehors de leur sexe, ne court-on pas le risque de réduire l’importance et la trajectoire de chacune ? Continuer de recourir au vocable des « pionnières » et des « combattantes » est-il pertinent quand elles sont des centaines ? « Elles font l’abstraction », montée au Centre Pompidou en 2021 par Christine Macel, avait suscité les mêmes interrogations.

« Le problème, avec les expositions de groupe, est de faire exister cette catégorie des “artistes femmes”, observe Julie Botte, doctorante en histoire de l’art. Cette étiquette, on aimerait ne pas avoir à s’en servir, mais elle permet de les faire exister politiquement et de leur donner une visibilité. » A condition d’installer cette démarche dans la durée. De nombreuses institutions tentent ainsi de valoriser des pépites oubliées de leurs propres collections. Le Musée des beaux-arts de Bordeaux propose, jusqu’en février, l’exposition « Elles sortent de leur(s) réserve(s) », un accrochage 100 % féminin provenant de ses réserves.

« Ce rééquilibrage me paraît naturel », juge Fabrice Hergott, directeur du Musée d’art moderne de Paris, une institution qui, depuis sa réouverture en 2006, met de grandes artistes femmes en avant. Comme les plasticiennes Annette Messageret Hannah Höch, l’écrivaine et peintre Meret Oppenheim. En 2023, le MAM exposera la peintre norvégienne Anna-Eva Bergman, longtemps restée dans l’ombre de son mari, le peintre Hans Hartung. « L’histoire de l’art est en mouvement et, aujourd’hui, les femmes transforment le regard sur cette histoire, avance Fabrice Hergott. C’est une reconsidération formidable. »

L’enjeu central des acquisitions

L’événement fondateur, en France, de cette « redécouverte » date de 2009 avec « Elles@centrepompidou », la première grande manifestation exclusivement féminine, à Beaubourg. L’idée est à l’époque sensationnelle : dédier l’accrochage des collections permanentes du musée à des artistes femmes. Deux étages pour découvrir ou redécouvrir Germaine Krull, Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Hannah Höch, Eileen Gray, Joan Mitchell, Claude Cahun, Lisette Model… « Ça a été extrêmement difficile », se souvient Camille Morineau, la commissaire à l’origine du projet.

« Quand on commence à travailler sur des femmes artistes, on ne s’arrête plus. C’est très gratifiant de travailler sur des corpus à redécouvrir. » Thomas Galifot, conservateur

Aujourd’hui âgée de 55 ans, cette historienne de l’art a consacré l’essentiel de sa carrière à réparer cette anomalie : l’absence des femmes dans les musées. Un engagement né au cours de ses années américaines, quand cette jeune normalienne découvre les gender studies sur le campus du Williams College, à Williamstown, dans le Massachusetts, où elle enseigne le français. C’est un choc : « Ça m’a ouvert les yeux sur un sujet qui n’a cessé de m’intéresser. »

Lorsqu’elle est recrutée comme conservatrice au Centre Pompidou une décennie plus tard, en 2003, elle entreprend de proposer des accrochages féministes. Sa hiérarchie refuse. Ses compétences ne sont pas en cause – c’est elle qui monte les grandes expositions Yves Klein et Gerhard Richter –, mais, à l’époque, « féminisme » est un gros mot.

Sans se décourager, la commissaire propose d’acheter des œuvres de femmes. Elle le sait : la question des acquisitions estcruciale. Car si les femmes ont longtemps été (et sont encore) moins montrées que les hommes, c’est aussi parce qu’elles sont moins présentes dans les collections. Les chiffres sont sans appel : dans le catalogue collectif des collections des musées de France, qui porte le nom de la plus célèbre des femmes modèles, Joconde, sur près de 35 000 artistes, il n’y avait encore que 2 304 femmes en juillet 2021.

Pionnière amère

La première acquisition de Camille Morineau, Fuck Painting (1969), est une œuvre féministe de Betty Tompkins dont elle a découvert les pièces immenses au cours de la biennale de Lyon, en 2005. « Ce sont des critiques acerbes de la pornographie, des œuvres qu’elle n’avait jamais montrées », se souvient la commissaire. Pour les « faire rentrer » à Beaubourg, elle sait qu’il lui faudra affronter une commission d’acquisition composée essentiellement d’hommes, et qu’elle comme l’artiste qu’elle défend passent pour des « folles féministes ». Camille Morineau se garde alors de prononcer le mot « féministe ». Alfred Pacquement, directeur du musée, dit oui.

Si « Elles@centrepompidou » a été un succès considérable, à ses débuts, l’exposition choque : on accuse Camille Morineau de « ghettoïser » les artistes femmes, de les essentialiser, de les réduire à leur sexe. Au commissariat général, à ses côtés, il y a aussi Emma Lavigne, Cécile Debray, Valérie Guillaume et Quentin Bajac. Ensemble, ils ont, pendant un an, rassemblé et organisé les œuvres pour préparer l’exposition, collecté des informations sur des artistes dont les fiches étaient vierges… Le projet a profondément marqué cette génération, qui est aujourd’hui à la tête d’institutions majeures.

Lors de l’accrochage d’« Elles@centrepompidou », 40 % des œuvres montrées avaient intégré la collection depuis moins de cinq ans. Aujourd’hui, même les plus féroces critiques de cette exposition s’accordent à reconnaître son caractère pionnier. Mais l’expérience reste amère pour Camille Morineau : en 2010, son projet de fonder, au sein du Centre Pompidou, un centre de recherches consacré aux créatrices n’est pas accepté. Elle quitte l’institution et fonde l’association Aware (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), dont l’objet est de diffuser de l’information sur les artistes femmes des XIXe et XXe siècles. Depuis 2014, l’association, subventionnée par Chanel, recense méthodiquement les vies et les œuvres de centaines de femmes artistes.

Redécouvertes photographiques

L’effervescence provoquée par « Elles@centrepompidou » contamine les autres institutions. Au Musée d’Orsay, Guy Cogeval souhaite faire la même chose autour de la photographie. Il initie « Qui a peur des femmes photographes ? », premier événement d’ampleur consacré à la photographie féminine au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, qui s’ouvrira en octobre 2015. Pour préparer l’exposition, Thomas Galifot, conservateur en chef chargé de la photographie au Musée d’Orsay, se lance dès 2012 dans une étude en profondeur du phénomène des femmes photographes en France des origines, au XIXe siècle, à la première guerre mondiale.

Au cours de son travail, l’historien découvre le travail colossal de la Française Céline Laguarde (1873-1961), principale figure du pictorialisme, le premier mouvement artistique de l’histoire de la photo. « Ses œuvres originales ont longtemps été absentes des collections patrimoniales. Ainsi était-elle passée sous silence, alors même que l’attention se portait sur les principaux acteurs masculins du pictorialisme français », explique l’historien. En 2017, le Musée d’Orsay a acquis la quasi-intégralité de ce fonds – plus de 160 photographies –, qui sera exposé à l’automne 2024, lors de la première rétrospective jamais consacrée à la photographe.

« Alors que c’est souvent les femmes d’artistes qui se dédient à la préservation de la mémoire de leur mari, qui se consacre à la mémoire des femmes ? » Julie Botte, chercheuse

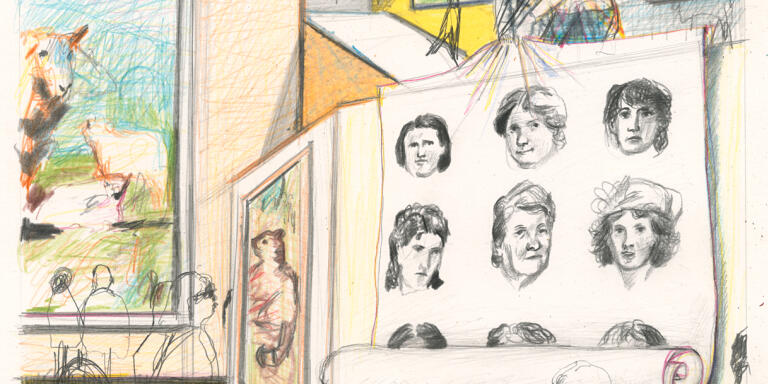

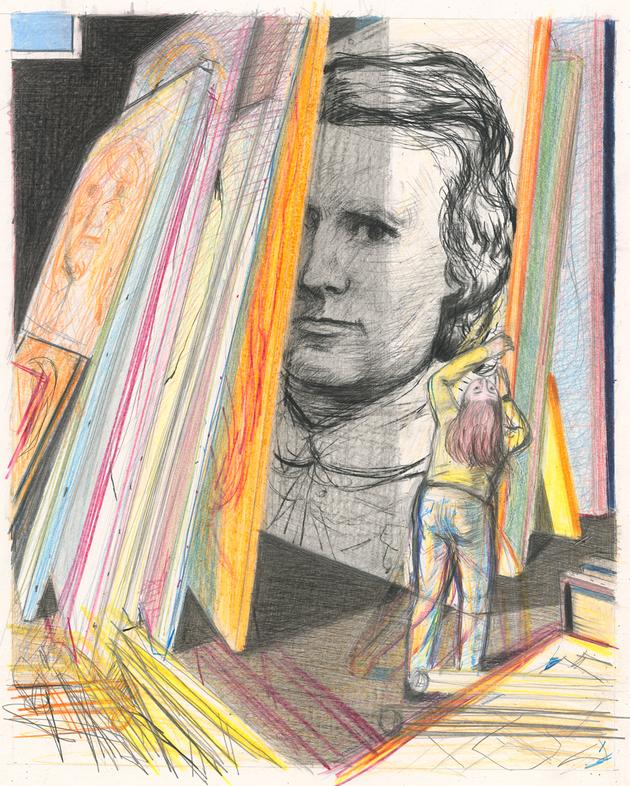

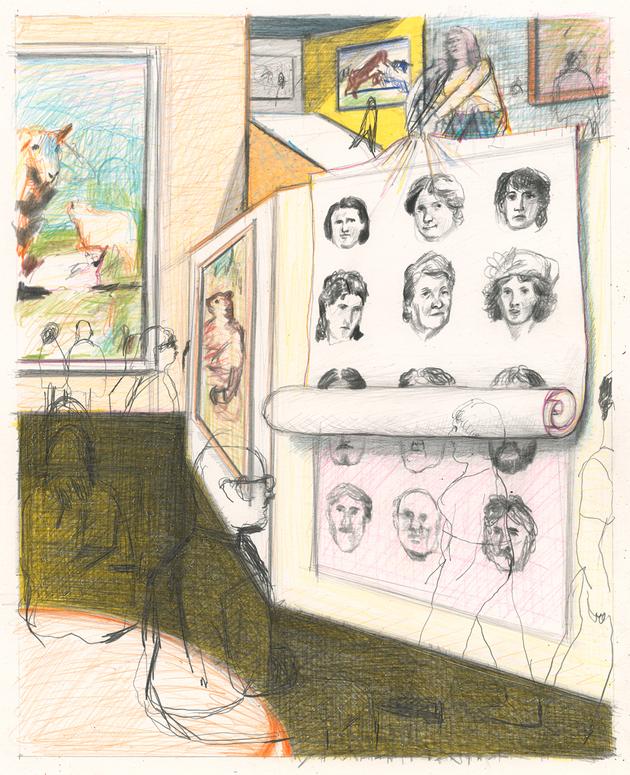

Comme Céline Laguarde, certaines artistes ne doivent d’être sorties de l’ombre qu’à la volonté acharnée d’une poignée de spécialistes de leur œuvre. C’est le cas de la photographe Gabrielle Hébert, née en Allemagne en 1853 et décédée en France en 1934, qui fut l’épouse du peintre Ernest Hébert, dont le travail passionne Marie Robert, conservatrice chargée de la photographie et du cinéma au Musée d’Orsay. « Gabrielle a produit des centaines d’images de la Villa Médicis, à Rome, et de ses pensionnaires vers 1890, explique-t-elle. Ses photographies documentent les coulisses de la création artistique et révèlent aussi, en creux, les stratégies d’une femme pour obtenir un statut social et une identité d’artiste dans un univers très masculin. » Son collègue Thomas Galifot s’enthousiasme : « Quand on commence à travailler sur des femmes artistes, on ne s’arrête plus. C’est très gratifiant de travailler sur des corpus à redécouvrir. »

Des musées « à moitié vide »

Si les femmes sont davantage montrées, c’est aussi parce que des professionnelles à l’engagement féministe fort sont de plus en plus nombreuses aux postes de décision et d’influence. Professeures, chercheuses, artistes, critiques, curatrices… « Depuis une quinzaine d’années, en France et à l’international, le nombre de commissaires d’exposition croît et la parité de la profession progresse puisque les femmes occupent aujourd’hui 56 % des postes », relevait le colloque « Art : genre féminin », organisé en 2018-2019 avec l’association Aware, à la Monnaie de Paris.

Ce phénomène permet de revisiter les canons de l’histoire de l’art. Ainsi, à quelques mois de la célébration du cinquantenaire de la mort de Picasso et du déferlement d’hommages à l’artiste, le Musée national Picasso, à Paris, vient de lancer un séminaire, qui s’achèvera au printemps, pour aborder frontalement les questions qui préoccupent le public sur son rapport aux femmes et à la violence. C’est Cécile Debray qui dirige le musée, la co-commissaire d’« Elles@centrepompidou » il y a treize ans.

A Orsay, ce sont également des femmes qui se battent pour exposer des peintres femmes. En 2019, à l’occasion de la conception d’un parcours dans les collections permanentes pour accompagner l’exposition sur la peintre impressionniste Berthe Morisot, les équipes ont mesuré que leur musée était « à moitié vide », pour reprendre l’expression de l’historienne de l’art sud-africaine Griselda Pollock : les femmes exposées dans les salles (Camille Claudel, Rosa Bonheur et Marcello) ne représentaient que 0,5 % des artistes.

Les conservatrices Sabine Cazenave et Leïla Jarbouai ont donc sorti des réserves du musée plusieurs œuvres de femmes pour les présenter dans les salles d’expositions permanentes. « Cet accrochage s’inscrit dans la durée et nous permet de rendre manifeste la présence des femmes dans l’art », explique Leïla Jarbouai, conservatrice en chef au Musée d’Orsay et commissaire de l’exposition « Rosa Bonheur (1822-1899) », en cours.

Nouveaux regards

Un autre effet a accompagné cette initiative : des dons ont été faits au musée. « On a reçu des œuvres de Marguerite Jeanne Carpentier, une artiste peintre du début du XXe siècle tombée dans l’oubli parce qu’elle était inclassable. Elle a pourtant produit une œuvre très intéressante, notamment des pastels, venus enrichir nos collections. » C’est souvent ce qui se produit lorsque des femmes sont mises en lumière : « Beaucoup de leurs œuvres sont entrées au musée par des dons ou des legs de leurs héritiers et héritières », remarque la chercheuse Julie Botte. Elle s’interroge : « Alors que c’est souvent les femmes d’artistes qui se dédient à la préservation de la mémoire de leur mari, qui se consacre à la mémoire des femmes ? » Elle donne en exemple les musées Zadkine ou Fernand Léger, auxquelles Valentine Prax et Nadia Léger, leurs épouses, se sont consacrées – sans, d’ailleurs, que leur propre travail d’artiste ne soit reconnu.

« L’Etat n’a pas acheté beaucoup d’œuvres de femmes », constate Leïla Jarbouai. Même Rosa Bonheur, qui fut au XIXe siècle une peintre célèbre et célébrée, a longtemps été quasi absente du Musée d’Orsay. Labourage nivernais est le seul de ses tableaux à être exposé de façon permanente. « Les autres sont en dépôt, on ne peut pas les faire revenir définitivement. Ils sont à Fontainebleau, à Bordeaux », regrette-t-elle. Pour le dire clairement : l’Etat centralisé a envoyé les artistes jugés mineurs en région plutôt que dans les musées nationaux.

Leïla Jarbouai note avec satisfaction les retombées de ces actions sur le regard porté sur les artistes, comme Rosa Bonheur : « Quand l’exposition a été programmée, elle était encore très méconnue. En quelques mois, ça a changé. Rosa Bonheur est passée de l’image de peintre de vaches, ennuyeuse et ne suscitant l’intérêt que par sa personnalité émancipée, à celle d’une artiste en avance sur son temps, qui avait un rapport moderne aux animaux et au vivant. La conception de l’exposition a tenu compte de cette sensibilité qui intéresse beaucoup le public actuel. » Et de citer une étudiante qui prépare « la première thèse d’histoire de l’art sur Rosa Bonheur ! » Auparavant, il n’y avait eu qu’une thèse sur la peintre : en recherche… vétérinaire.

Enraciner et développer

L’un des enjeux demeure donc bien celui de la formation des professionnels de l’art. Une petite révolution, inaperçue, a eu lieu en 2020 : l’un des sujets du concours de l’agrégation en section art portait sur les « artistes femmes d’Artemisia Gentileschi à l’admission des femmes à l’Ecole des beaux-arts de Paris, en 1896 ». Il y a encore quelques années, elles n’étaient pas même considérées, se souvient Julie Botte. C’est précisément au cours de ses études, entre 2010 et 2016, à Lille puis à Paris, qu’elle prend conscience qu’on lui parle peu des femmes : « Ce qui m’a interpellée, c’est de ne pas avoir eu conscience de leur absence dans cette histoire du XXe siècle. Cette absence était admise. »

« L’histoire de l’art n’est pas figée, le musée n’est pas hors de la société. Il s’agit de s’approprier ces sujets. » Emmanuel Coquery, chargé du pôle ressources et recherches à Orsay

C’est à l’engagement précoce des féministes depuis les années 1970 que l’on doit, avec un certain décalage, ce bouleversement du champ culturel occidental. Ce qui se joue aujourd’hui doit beaucoup à l’œuvre de critiques d’art comme Linda Nochlin – et son fameux Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?, paru en 1971 –, ou Lucy Lippard, dont les travaux remettent en cause une histoire de l’art patriarcale. En France, le travail de la critique d’art Elisabeth Lebovici, qui signe cet automne le catalogue de l’exposition Zoe Leonard et participe à celui consacré à Alice Neel, a contribué à sortir de l’oubli nombre d’artistes femmes, notamment en signant, avec Catherine Gonnard, l’ouvrage-somme Femmes artistes/artistes femmes (Hazan, 2007). Les travaux de l’historienne Marie-Jo Bonnet ont donné, de leur côté, lieu à l’ample exposition « Créatrices, l’émancipation par l’art », au Musée des beaux-arts de Rennes, en 2019.

« Il faudrait inscrire dans la durée ce mouvement qui, depuis #metoo, s’enracine de manière anthropologique dans notre société », espère Camille Morineau. Elle ne cache pas que son association Aware, qui doit fêter ses 10 ans en 2024, est en situation de fragilité. « L’engagement remarquable de la maison Chanel devrait être repris par les pouvoirs publics.Aware doit désormais être portée par une institution ou par le ministère de la culture parce que, honnêtement, ça peut s’arrêter… »

Pour pérenniser ce mouvement, le Musée d’Orsay va créer en 2027 son propre centre de ressources et de recherches, qui sera situé quai Voltaire, à quelques mètres du musée. « L’histoire de l’art n’est pas figée, le musée n’est pas hors de la société, explique Emmanuel Coquery, chargé du pôle ressources et recherches. Il s’agit de s’approprier ces sujets. » Parmi les axes de recherche principaux, les femmes, mais aussi la question coloniale. Car en 2019, le même Musée d’Orsay a frappé les esprits avec l’exposition « Le Modèle noir, de Géricault à Matisse », consacrée à la représentation du corps noir. Encore absente des institutions publiques françaises, la thématique suscite l’intérêt de nombreux spécialistes qui voudraient voir les expositions à ce sujet se multiplier. Et faire du « Modèle noir » la première pierre d’un mouvement, comme « Elles@centrepompidou » le fut en 2009.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire