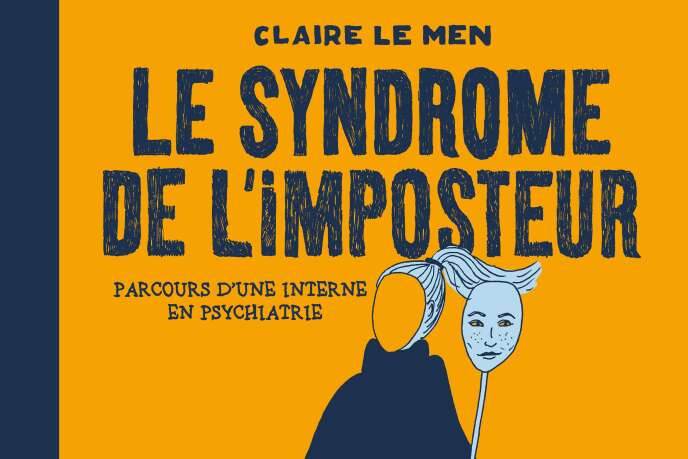

Claire Le Men raconte son changement de voie en plein internat en psychiatrie dans une BD, « Le Syndrome de l’imposteur, parcours d’une interne en psychiatrie ».

Avec Lucile Lapierre, on entre dans des bulles. La bulle, fermée, de l’unité pour malades difficiles (UMD) au sein de laquelle l’interne en médecine effectue son premier semestre en psychiatrie. L’autre bulle, flottante, attachante, drôle ou ironique, de la bande dessinée dont elle est le personnage principal.

Claire Le Men se dédouble et signe Le Syndrome de l’imposteur, parcours d’une interne en psychiatrie, aux éditions La Découverte (en librairie depuis le jeudi 2 mai). Une autofiction assumée : dans la vraie vie, Lucile est le deuxième prénom de Claire alors que Le Men signifie « la pierre » en breton…

Lorsque Lucile arrive dans son service de psychiatrie, c’est « la lune de miel » et « tout est merveilleux ». Puis la jeune interne, pleine d’enthousiasme, découvre l’austérité du pavillon 1 hautement sécurisé : les meubles y sont fixés au sol, les couteaux et fourchettes interdits de séjour, les patients tous affublés de la même tenue d’hôpital. « Contenant et sécurisant », ce cadre canalise les malades « présentant un danger » avant qu’ils ne rejoignent le pavillon 2, où sont proposées davantage d’activités comme le sport ou l’ergothérapie, jusqu’au passage vers le pavillon 3, pour travailler à la « resocialisation prochaine des présortants ».

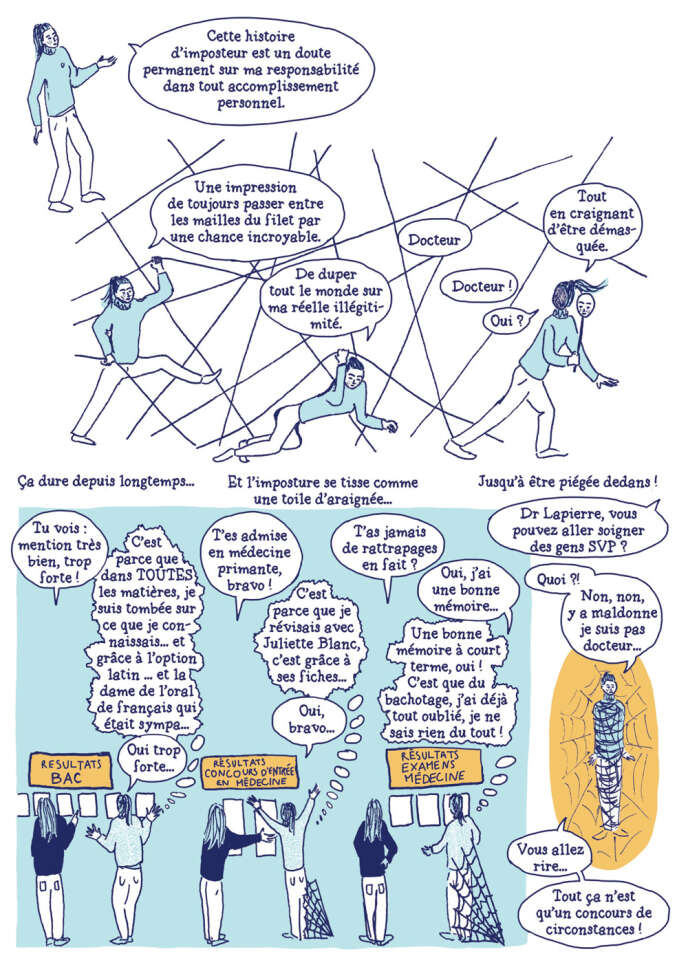

Très vite, les doutes s’installent. Ne portant « ni barbe ni lunettes », la jeune interne se débat avec ses questions de crédibilité et de légitimité qu’elle expose à son chat, le bien nommé Sigmund. Atteinte d’un mal courant – le « syndrome de l’imposteur » –, elle est piégée entre les mailles d’une large toile d’araignée. « Non, non, y’a maldonne, je suis pas docteur… vous allez rire… tout ça n’est qu’un concours de circonstances ! », s’imagine-t-elle répondre à un infirmier interpellant le « Dr Lapierre ».

Le trait est simple, les décors sont minimalistes. Claire Le Men a souhaité un dessin efficace, au service d’une histoire plus à lire qu’à dévorer des yeux. En une petite centaine de pages, tout en finesse et pédagogie, elle éclaire un sujet méconnu, celui de la psychiatrie sous contrainte et de la formation de ses médecins. Elle s’appuie sur des références multiples, de Michel Foucault à l’expérience de Rosenhan, pour interroger le pouvoir « vertigineux » du prescripteur et donner à voir une autre image du malade psychiatrique au sein de la société – vulnérable plutôt que dangereux.

Quelques jours avant la sortie de la BD, on rencontre la jeune femme à Paris, avant qu’elle ne rejoigne Berlin en septembre prochain. Après huit années d’études de médecine à l’université Paris-Descartes, dont quatre semestres d’internat en psychiatrie, Claire Le Men a définitivement tout plaqué à la rentrée 2017 pour devenir auteure de bandes dessinées. Entre un marathon et deux séances de baby-sitting, elle revient sur ce parcours « hors norme », à l’image de ses anciens patients.

Un certain type de pathologie prend beaucoup de place dans votre BD : le syndrome de l’imposteur. L’avez-vous expérimenté vous-même ?

Oh que oui ! Du jour au lendemain, en devenant interne, on t’appelle « docteure » et on te demande de faire des choses que tu ne sais pas faire. Si tu te trompes dans une prescription, c’est grave ! C’est normal qu’on ne se sente pas légitime, surtout en psychiatrie, où l’on a moins de repères que dans les autres spécialités : on nous donne deux, trois classifications, point barre. Le syndrome de l’imposteur se construit sur le temps long des études. Avec cette horrible sensation de toujours passer entre les mailles du filet, on se fabrique un mythe autour de toutes ces connaissances qu’ont les autres, et pas soi. C’est très culturel de ne pas oser dire qu’on ne sait pas : à Berlin par exemple, où j’ai fait une année d’Erasmus, j’ai trouvé les étudiants beaucoup plus décomplexés. En médecine, on perpétue de vieilles traditions, presque militaires, avec un féroce esprit de compétition. Il faut rester seul avec ses incertitudes, ne jamais crever l’abcès, pour ne surtout pas avoir l’air d’être à côté de la plaque.

Vos études ne vous ont pas préparée à l’exercice du métier de psychiatre ?

Pas assez, alors que j’ai été très bien accueillie par mes chefs de service. La dernière année de médecine avant l’internat, c’est du bachotage : on apprend des tas de choses inutiles parce qu’on doit passer un examen destiné à nous classer. Le côté « concours » me paraît stupide. Spécifiquement pour la psychiatrie, on ne se rend pas compte notamment de l’aspect social et transversal de cette spécialité. Il est certes important de se forger une base médicale, mais on pourrait suivre plus tôt dans le cursus une option psychiatrie par exemple.

Jusqu’à mon premier stage en psychiatrie, je ne m’imaginais dans aucune spécialité. J’avais peur de ressembler à une éternelle insatisfaite et, finalement, c’est devenu « la psy ou rien » ! J’étais très contente de ce choix qui, par ailleurs, ne m’obligeait pas à avoir le meilleur classement à l’internat. Et bizarrement, je n’ai pas souffert du rythme des études, j’ai même toujours réussi à avoir des à-côtés.

Vous en aviez particulièrement besoin, de ces à-côtés ?

Oui, je trouve les études de médecine hypertracées. C’est infantilisant de ne pas pouvoir démarcher tel ou tel hôpital, de pas choisir réellement ses stages, etc. On vit dans la peur, les gens sont obnubilés par le concours, comme si faire autre chose, ou simplement une pause, représentait la fin du monde.

Après trois semestres d’internat en psychiatrie, j’ai décidé de prendre une disponibilité de six mois. Rétrospectivement, je me rends compte que je cherchais déjà une porte de sortie : il fallait que je teste mes différentes passions ! J’ai d’abord fait un stage au Centre d’enseignement spécialisé des arts narratifs (Cesan), à Paris. J’ai aussi œuvré pour une plate-forme qui proposait aux particuliers de commander des plats cuisinés par leurs voisins ! Enfin, j’ai voyagé à vélo pendant deux mois, de Berlin jusqu’au Cap Nord, en Norvège.

Et après ?

J’ai souhaité prolonger ma disponibilité de six nouveaux mois pour me pencher sur la BD que j’avais en tête. Et puis j’ai repris l’internat avec un semestre dans une unité d’adolescents et jeunes adultes. Cela s’est très bien passé, mais j’ai réalisé que je n’étais pas aussi heureuse que lorsque je faisais de la BD… J’ai su que je n’exercerais jamais le métier de psychiatre et que mon projet de BD ne prendrait jamais si je continuais en simple amatrice. J’ai alors obtenu une équivalence pour entrer en deuxième année au Cesan, d’octobre 2017 à juin 2018. Je n’avais aucun exemple de personne qui avait pris le risque de changer de voie : c’était d’abord impossible de l’envisager, puis de l’assumer. J’étais allée voir des forums intitulés « arrêter médecine » : les commentaires étaient sidérants ! Mais je ne me sentais pas à ma place dans ce métier dans lequel on a tellement de pouvoir. J’avais toujours l’impression de jouer un rôle.

Pourquoi n’étiez-vous pas à l’aise en tant que psychiatre ?

La psychiatrie est une spécialité très hétérogène. Il existe autant de services que d’approches différentes – neurobiologique, psychanalytique, systémique… Aucune ne m’a suffisamment convaincue pour que je puisse aller au bout. J’étais sans cesse dans des cas de conscience, des dilemmes, et j’étais gênée face aux certitudes de certains. Comme si la psychiatrie était une religion et que je devenais mécréante. Je me suis beaucoup questionnée sur cette image du médecin confiant : est-ce qu’il vaut mieux être transparent vis-à-vis des patients ? Exposer ses doutes ? Ou au contraire être rassurant pour un effet placebo ? J’ai vécu une forme de culpabilité lorsque j’ai arrêté. C’est un métier utile et difficile, il faut bien que des gens le fassent… Mais pour moi, cela représentait un trop gros sacrifice. Aujourd’hui, je me sens plus utile, plus libre et tranquille en ayant choisi la bande dessinée. C’est un genre ni prétentieux ni prise de tête : il n’y a pas de vies en jeu ! Et puis je suis assez solitaire, alors ça me va de travailler seule, d’être moins compromise sur le plan moral et de pouvoir changer de sujets à l’infini.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire