Ils cherchent leurs origines et se heurtent au mutisme de l’institution catholique sur ce sujet tabou. Mais grâce à Internet, un réseau mondial d’entraide s’est mis en place depuis 2014.

Sa mère a gardé le secret jusqu’à sa mort. Malgré les disputes et les questions, jamais elle n’a révélé à sa fille l’identité de son père. Susan ne l’a découverte qu’il y a cinq mois, après un test ADN. Cette Australienne de 56 ans constate alors qu’elle est liée génétiquement à une autre famille, dont le nom lui est inconnu. Elle en parle à sa tante, qui sursaute en entendant ce patronyme si familier. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! », s’écrie la vieille dame. Elle se souvient bien de celui qui portait ce nom, il avait conseillé la famille quand elle était plus jeune. Elle hésite, puis lui annonce : « C’était un prêtre catholique. » Incrédule, Susan vérifie l’arbre généalogique. « C’était bien lui », soupire-t-elle.

Cette petite femme à l’abord chaleureux, qui travaille auprès de handicapés, est encore sous le choc lorsque nous la rencontrons, un mercredi d’octobre, dans une ville du nord-ouest de l’Irlande. Elle a fait le voyage depuis l’Australie pour retrouver ses racines et voir les terres de sa « nouvelle famille » côté paternel, lui aussi australien, mais dont les grands-parents étaient irlandais.

Quand Susan parle, de grosses larmes roulent sur ses joues. « Ma vie a été un mensonge, regrette-t-elle. Je veux qu’on me rende mon identité. » Elle voudrait aussi savoir ce qui est arrivé à sa mère, ancienne ouvrière, qu’elle avait vue terrorisée à l’idée qu’elle recherche son géniteur. « Elle a été réduite au silence, mais je ne sais pas comment. » Depuis cinq mois, Susan enquête sur sa propre vie. Tout s’entremêle : la sidération, la honte, la tristesse, la colère, la culpabilité…« Un enfant de prêtre, je ne savais même pas que ça existait ! », s’exclame-t-elle en écarquillant les yeux. A l’école catholique, en face de sa maison natale, au cœur d’une région agricole d’Australie, elle a appris que les prêtres observaient la règle du célibat et n’avaient pas de relations sexuelles. Comment imaginer qu’ils puissent avoir des enfants ?

Chemin de croix

Susan est pourtant loin d’être un cas isolé. En recherchant sur Internet, elle tombe sur un groupe d’enfants de prêtres, Coping International, basé en Irlande. Susan les sollicite, fébrile, et trouve auprès d’eux un soutien salvateur. « Je croyais être la seule dans cette situation, raconte-t-elle. En Australie, je n’avais trouvé aucune information. Et puis, à qui aurais-je pu raconter ça ? Qui m’aurait crue ? » A travers ce groupe, la quinquagénaire découvre, éberluée, des situations similaires de l’Irlande aux Etats-Unis, en passant par la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, le Kenya, les Philippines, l’Inde, le Brésil, la Nouvelle-Zélande… Partout où la religion catholique a essaimé, des prêtres ont engendré des enfants. Considérés comme les fruits du péché et de la transgression, ils ont été élevés dans la honte et le secret.

« Mes parents étaient terrifiés à l’idée que ça se sache. Mon père craignait d’être muté ailleurs si son évêque l’apprenait »Vincent Doyle, fondateur de Coping International

Ce sujet tabou est pour l’heure éclipsé par les scandales de pédophilie. Il est d’autant moins connu que l’Eglise fait tout pour dissimuler cette progéniture encombrante qui trahit, par sa présence même, les entorses faites au célibat, une règle instaurée au Moyen Age. Mais cette stratégie du secret est mise à l’épreuve par les technologies modernes. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les enfants de prêtres s’organisent aujourd’hui pour s’entraider, sortir de l’ombre et exiger que le Vatican reconnaisse leur existence. Derrière ce réseau mondial, tissé depuis quatre ans, s’active un Irlandais de 35 ans, Vincent Doyle, fondateur de Coping International et lui-même fils de prêtre. Déterminé à faire entendre la voix de ces enfants cachés de l’Eglise, ce psychothérapeute et théologien à la barbe rousse en a fait la mission de sa vie. Un travail aux allures de chemin de croix que ce fervent catholique mène avec pugnacité – quitte, parfois, à manquer de diplomatie.

Vincent Doyle vit avec sa compagne près de Knock, le Lourdes irlandais. Nous le retrouvons un après-midi d’automne, dans un parc des environs, à l’heure de sa promenade quotidienne. « Personne ne parle des enfants de prêtres, et l’Eglise assure qu’ils n’existent pas, s’indigne-t-il. Il faut en finir avec ce silence dévastateur. Le vrai catholicisme accueille tous les enfants, sans exception. »

Recherche informations désespérément

La création de Coping International remonte à 2014. A l’époque, Vincent Doyle se remet à peine de sa découverte sur ses origines. Pendant son enfance, passée à la campagne, près de Longford, dans le centre du pays, ses parents lui ont fait croire que le prêtre qui venait le voir le soir et le week-end était son parrain. Il garde un souvenir émerveillé de ces moments passés avec lui, à regarder la série MacGyver à la télévision et à se balader. « Il était très charismatique, se souvient-il. Il me fascinait. » C’est en discutant avec sa mère, en 2011, seize ans après la mort du prélat, qu’il comprend qu’il s’agissait en réalité de son père. « Mes parents étaient terrifiés à l’idée que ça se sache, explique-t-il. Mon père craignait d’être muté ailleurs si son évêque l’apprenait. » Cette révélationest un soulagement. Il comprend enfin sa propre attirance pour l’Eglise : « A travers elle, en fait, c’était lui que je cherchais. » Confiant, il s’en ouvre à un membre de son entourage familial. Sa réaction le glace. « Il m’a dit : “Tu dois te taire et quitter le pays” », se souvient Vincent, encore révolté. L’injonction produit l’effet inverse : puisqu’on lui dit de se taire, il le dira à tout le monde. Sa mère panique, mais le laisse faire.

Le site Internet de Coping International est lancé en catimini. L’idée est de voir combien de personnes le trouveront, par quel biais, et d’où elles viennent. Au bout de deux ans et demi, il enregistre 13 800 visiteurs uniques. Certaines recherches, tapées sur Google depuis des ordinateurs du monde entier, reviennent sans cesse : « je suis enceinte d’un prêtre catholique », « père prêtre catholique », « enfant de prêtre ». « Les gens cherchent désespérément des informations », fait remarquer Vincent Doyle.

En France, une fille de prêtre et de nonne, Anne-Marie Jarzac, 67 ans, avait créé, dès 2012, sa propre association, Les Enfants du silence. Ses membres, une cinquantaine au total, se réunissent chaque année à Lyon. Mais pas question de s’y inviter : le rendez-vous se tient dans un lieu confidentiel. Le poids du secret et la peur d’être démasqué sont si forts que l’association multiplie les précautions. Robert Jarzac, époux d’Anne-Marie et trésorier de l’association, avoue que cela le dépasse parfois un peu. Le retraité, qui reçoit dans le jardin de son pavillon, non loin de Grenoble, raconte : « Il faut garder le secret sur tout. Et ils ne veulent surtout pas qu’on puisse les reconnaître, ouh lala ! Même entre nous, on doit envoyer les courriels groupés en copie cachée pour que personne ne puisse voir les noms ! On finirait par se croire dans un roman d’espionnage… »

Elevés dans le non-dit

Assise à ses côtés, Anne-Marie, ex-animatrice en gériatrie à l’allure soignée, le prend par le bras en souriant. Elle partage son dépit, mais sait bien d’où viennent ces craintes : « Nous avons été élevés comme ça, dans le non-dit. Alors certains sortent parfois la tête de la cage, mais ils la rentrent vite. » Ses propres parents ont beau avoir quitté l’Eglise après sa naissance, elle a toujours entendu qu’il fallait ne rien dire à personne car, dans son village, en Franche-Comté, « les cancans étaient terribles ».

Combien sont-ils dans le monde ces enfants de prêtres ? Aucune statistique ne permet de le savoir. L’estimation courante est d’au moins 4 000, mais le nombre pourrait être bien supérieur. A défaut de chiffres, Vincent Doyle avance un raisonnement logique : « Parmi les 450 000 prêtres dans le monde, combien ont scrupuleusement respecté la règle du célibat ? Et combien en mille ans ? Bien sûr que certains de ces hommes ont eu des relations sexuelles et qu’ils ont eu des enfants ! »L’Irlandais affirme être en lien avec près de cinq cents d’entre eux à travers le monde, auxquels il apporte gratuitement du soutien psychologique, des informations et de l’aide quand ils veulent entrer en contact avec les diocèses de leurs pères.

Chaque journée commence par le même rituel. A 6 h 30, Vincent Doyle prend son café en écoutant Radio Vatican, au cas où des déclarations concerneraient sa cause. Il s’installe ensuite à son bureau, aménagé chez lui, et se met en condition en écoutant des chants grégoriens, qui l’« inspirent et ouvrent sur l’inconscient ». La suite est un enchaînement ininterrompu d’échanges avec des enfants de prêtres et des représentants ecclésiastiques, via Facebook, WhatsApp, Skype, les courriels et le téléphone. Le globe terrestre est son horloge : « Le matin, je suis en Australie, le midi à Rome, le soir aux Etats-Unis », résume-t-il. Si la langue fait obstacle, les logiciels de traduction sont mis à contribution.

« J’étais une paria »

Le silence ne retombe que le soir venu, lorsqu’il promène ses deux chiens. Un moment précieux après avoir parlé toute la journée et absorbé la violence des confidences. « Ce travail requiert énormément de calme, confie-t-il. Ce que vivent ces gens est si lourd… » Ceux dont le père a quitté le ministère après leur naissance s’en sortent un peu mieux que les autres. Mais, quel que soit leur pays d’origine, tous ont été confrontés à la stigmatisation, voire au rejet. Moqués, insultés, méprisés, certains ont été traités d’« enfants du diable » et repoussés comme des pestiférés. A l’instar de Marie, une ingénieure française, qui accepte de témoigner pour la première fois. Quand elle était petite, sa famille, issue de la bourgeoisie catholique d’une grande ville de province, supportait à peine sa présence. « A leurs yeux, il était inconcevable d’être la fille d’un prêtre, raconte-t-elle. Je ne devais pas exister ni être montrée. J’avais donc interdiction d’avoir des amis, des activités et même d’aller chez mes grands-parents ! J’étais une paria. »

A 45 ans, elle se souvient encore du jour où elle a voulu embrasser sa grand-mère : « Elle m’a repoussée des deux mains, et ma mère a baissé les yeux. » Elle n’a compris pourquoi qu’après ses 30 ans, en apprenant l’identité de son géniteur. Aujourd’hui encore, elle n’ose en parler de peur d’être jugée. Meurtrie, elle rappelle pourtant cette évidence : « J’ai rien demandé, moi ! Je suis là, point. »Aucun des enfants de prêtres n’a choisi de l’être. Leur sentiment d’injustice n’en est que plus profond.

Beaucoup dénoncent le « double discours de l’Eglise », capable de célébrer l’amour, l’ouverture et la famille tout en maltraitant ses propres fils et filles. Car, bien souvent, le rejet dont ils ont été victimes vient du père lui-même, une attitude largement encouragée par l’institution afin d’éviter le scandale. Quand c’est le cas, la quête du père tourne alors à l’obsession. A l’image de Gerald Erebon, un Kényan de 29 ans. Ce jeune métis court depuis des années après un prêtre italien dont il dit être le fils, qui refuse de le reconnaître. Il nous raconte son histoire par un appel vidéo, depuis un séminaire de Nairobi, où il travaille pour payer ses études d’enseignant.

Acheter le silence des mères

Sa mère était cuisinière dans la paroisse du prêtre en question, dans le nord du Kenya. « Quand elle est tombée enceinte, un autre religieux est venu pour arranger son mariage avec le chauffeur de la paroisse, un Kényan. Le plan consistait à me cacher », affirme Gerald. Mais sa couleur de peau détonne dans son village où, à l’époque, seuls les hommes d’Eglise étaient blancs. A l’école, les autres élèves le harcèlent, l’appellent « mzungu », « le Blanc » en swahili, ou le traitent de « bâtard » et de « fils de prêtre », ce qui est considéré comme une insulte. Gerald fulmine mais encaisse, rongé par la honte.

Après la mort de sa mère, en 2011, il retrouve la trace de son père biologique en cherchant dans l’annuaire du séminaire et découvre qu’il travaille toujours au Kenya. Il lui envoie un courriel – resté sans réponse –, puis roule toute une nuit de juin 2013 pour le rejoindre. Une fois sur place, la désillusion est immédiate. L’homme, désormais proche de la retraite, lui hurle de retourner d’où il vient. « Il ne m’a laissé aucune chance de lui parler, regrette Gerald. Il m’a accusé de vouloir ternir sa réputation et lui extorquer de l’argent. Mais je n’ai besoin de rien ! Tout ce que je veux, c’est parler avec lui, et qu’il s’excuse. Il me doit cela. » Déboussolé, le jeune homme assure avoir essayé de tourner la page. « Mais, à chaque fois, cette histoire me rattrape. » Lui aussi a tapé « père prêtre catholique » sur Google. Comme Susan, il fait désormais partie de cette communauté d’enfants blessés que l’Eglise feint de ne pas voir.

L’institution semble pourtant bien connaître le problème, tant elle a déployé d’efforts pour dissimuler leur existence. En achetant le silence des mères, d’abord. Face à ces naissances indésirables, l’Eglise leur a souvent imposé des accords de confidentialité, prévoyant le versement d’un pécule mensuel pour les besoins de l’enfant, à condition de garder secrète l’identité du père. A l’oral, des représentants ecclésiastiques ont su se montrer persuasifs, recourant au besoin à l’intimidation et au chantage. Au Royaume-Uni, la mère d’une fille de prêtre a ainsi été mise en garde d’emblée : « Si tu parles, l’argent n’arrivera plus. » Les femmes sont d’autant moins bien traitées qu’elles sont perçues comme les tentatrices, coupables d’avoir poussé ces hommes à la faute.

Mutation des prélats

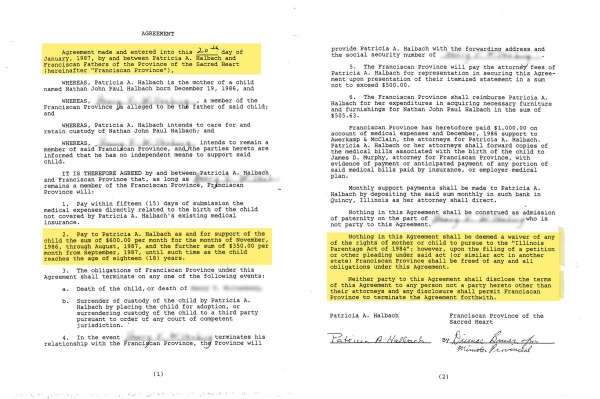

Les accords de confidentialité sont si courantsque certains sont même formalisés par écrit. Le Monde a pu se procurer l’un d’eux. Ce document, exceptionnel, a été signé le 20 janvier 1987 aux Etats-Unis entre Patricia Halbach et l’ordre franciscain auquel appartient le père de son fils, Nathan, alors âgé d’un mois. L’accord prévoit le versement mensuel de 350 dollars jusqu’à ses 18 ans. Le dernier paragraphe est clair : « Toute divulgation [de ce contrat] permettra à l’ordre franciscain de résilier l’accord immédiatement. »

Pour éviter tout contact entre le père et l’enfant, l’Eglise applique une méthode dont elle a l’habitude, déjà utilisée pour des cas de pédophilie ou de relations clandestines : le déplacement des prêtres. Ainsi, huit mois après la naissance de Nathan, le prélat franciscain est muté dans un autre diocèse. Quatre ans plus tard, quand la mère veut malgré tout renouer le contact avec lui, elle a droit pour seule réponse à une lettre de rappel à l’ordre : le prêtre « a clairement exprimé son désir de ne pas voir Nathan », une décision que ses supérieurs approuvent, estimant que cela ne serait « dans l’intérêt d’aucun d’eux ». Hormis quelques rares visites à la demande expresse de l’enfant, celui-ci grandira sans son père.

En 2006, alors que son fils souffre d’un cancer au cerveau, Patricia demande de l’aide à l’Eglise, car ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux frais de santé. On lui répond d’abord oui… puis non. « Ils ont changé d’avis, en m’expliquant qu’ils n’étaient pas responsables de la vie de Nathan », se souvient cette Américaine de 62 ans, installée dans le Missouri. Le jeune homme a lutté contre la maladie pendant trois ans. Il a demandé à revoir son père une dernière fois. En vain. Il est mort en 2009, à l’âge de 22 ans. Sollicité par Le Monde, le père Michael Perry, supérieur général de l’ordre franciscain, qui avait fait signer l’accord de confidentialité en 1987, n’a pas donné suite. Il a en revanche fini par accepter, le 5 novembre, d’engager une discussion avec Coping International, que Patricia a rejoint pour « continuer à porter la parole de [son] fils, qui refusait d’être réduit au silence ». « Tout cela doit cesser, implore-t-elle, bouleversée. Le seul moyen pour que la douleur parte enfin, ce serait de les entendre demander pardon. »

Adoptions forcées

L’Eglise ne s’est pas contentée de recourir aux accords de confidentialité et aux mutations. Pour faire disparaître les enfants de prêtres, elle a été plus loin encore en utilisant une autre méthode, méconnue, mais qui revient régulièrement dans les témoignages recueillis par Le Monde, en France comme à l’étranger : les adoptions forcées. « C’est une pratique secrète mais très courante, confirme Sarah Thomas, une Britannique de 40 ans, qui mène depuis deux ans la première thèse sur ces enfants à l’Open University de Londres. De nombreuses femmes ont été poussées à l’adoption. » Elle-même fille de prêtre, elle se fonde sur ses entretiens avec plusieurs centaines de personnes : enfants de prêtres, mères, religieux. Selon elle, « cette pratique, qui perdure dans plusieurs pays, permet à l’Eglise de minimiser le scandale ». En soustrayant l’enfant à ses parents, l’institution préserve la règle du célibat et sa propre réputation. Avec la banalisation des tests ADN, le secret pourrait cependant être éventé. Ici et là émergent déjà des cas d’enfants adoptés ayant découvert, grâce à cette technique, que leur père était prêtre.

« On ne voit que la partie émergée de l’iceberg. Si l’Église commence à chercher, elle en trouvera des milliers et des milliers »Sarah Thomas, thésarde à l’Open University de Londres

Malgré les pressions, de nombreuses mères ontrefusé d’abandonner leur enfant. Celle de Susan, l’Australienne, en fait partie. A l’époque, en 1962, tout avait pourtant été préparé avec soin : l’accouchement dans un autre Etat que le sien, la prise en charge des frais… Le plan a échoué au dernier moment.Elle sort son téléphone et montre la photo du registre de sa naissance, à l’hôpital. Le papier a jauni, mais la mention manuscrite est bien là, tout en bas : « Bébé pour l’adoption ». « Ma mère a décidé de me garder,observe la quinquagénaire. J’ai conscience seulement maintenant de son courage. » D’autres photos défilent, jusqu’au cliché en noir et blanc d’un jeune homme à la mine réjouie, en chemise ecclésiastique. « Voilà, c’est mon père. » Elle a déniché l’image dans la presse locale, qui lui avait consacré un article lors de son ordination. Juste en dessous, le portrait en couleurs d’une petite fille aux longs cheveux bouclés a été accolé. « On a le même nez, non ? Et la même bouche. » La quête identitaire passe par la traque des ressemblances.

Pour Susan, la découverte arrive trop tard. L’homme de la photo est mort depuis près de trente ans. Début octobre, elle s’est tout de même rendue sur sa tombe, en Australie. Ce jour-là, les questions se bousculaient dans sa tête : « Est-ce que tu voulais vraiment que je sois abandonnée ? Est-ce qu’on t’a poussé à le faire ? Qu’est-ce que tu as ressenti ? J’ai tant d’interrogations, confie-t-elle. Et je n’aurai jamais les réponses. » Elle s’essuie les joues. Susan espère désormais entrer en contact avec le diocèse de son père. « Je veux que l’Eglise me reconnaisse comme fille de prêtre », insiste-t-elle. Pour y parvenir, elle a demandé à Vincent Doyle de l’aider.

Règle du célibat oblige, l’Eglise n’avait jamais dicté de marche à suivre pour les prêtres ayant un enfant au cours de leur sacerdoce. En mai 2017, la conférence épiscopale d’Irlande a ouvert une brèche historique en publiant des lignes de conduite affirmant la nécessité « d’assumer leurs responsabilités personnelles, légales, morales et financières », sans recommander qu’ils quittent leur ministère pour autant. Un positionnement sans précédent, dont Vincent Doyle espère qu’il fera tache d’huile.

La question de l’héritage

On en est encore loin, tant le sujet demeure tabou. Sollicitée, la Conférence des évêques de France a décliné notre demande d’entretien. Elle s’est bornée à répondre, par courriel, que « ces situations se règlent au cas par cas » et que la question n’est « pas travaillée en ce moment ». Le sort des enfants de prêtres est pourtant si âpre que le Comité des droits de l’enfant de l’ONU avait donné l’alerte, pour la première fois, dans un rapport publié en 2014. Il se disait « préoccupé » par la situation de ces personnes qui, « dans de nombreux cas, ne connaissent pas l’identité de leur père ». Il n’évoquait pas les adoptions forcées, mais dénonçait les accords de confidentialité, et pressait le Vatican d’y mettre fin. Cette partie du rapport, qui critiquait la gestion par l’Eglise des cas de pédophilie, est passé inaperçue. Le comité avait donné jusqu’au 1er septembre 2017 au Saint-Siège pour faire état des mesures engagées. Il n’a toujours rien reçu.

Le silence perdure. Le Vatican n’a jamais eu un mot ni un geste à l’égard de ces hommes et de ces femmes. Le sujet avait bien été évoqué lors de la création, en 2014, de la commission pontificale de protection des mineurs, visant à lutter contre les abus sexuels et, plus largement, à protéger les enfants. Mais son président, le cardinal Sean O’Malley, l’avait finalement écarté.

Il a toutefois resurgi lors de la dernière assemblée de la commission. Dans une lettre adressée, le 5 septembre, à Coping International, celle-ci assure que ses membres sont « conscients de la gravité de cette question » et promet d’étudier la façon d’y répondre. Interrogé par Le Monde sur les accords de confidentialité et les adoptions forcées, le signataire de la lettre, Neville Owen, n’a pas souhaité commenter, mais précise avoir été chargé de « rassembler des informations afin de soumettre un plan à la commission ». L’avancée est timide. Vincent Doyle, qui conseille la commission pontificale sur le sujet, s’accroche malgré tout à cet espoir. « Donnons-leur une chance », plaide-t-il.

De nombreux enfants de prêtres se font peu d’illusions. Reconnaître leur existence, c’est risquer de remettre en question le célibat des prêtres. Au-delà de la difficulté à rompre avec une tradition millénaire, une telle décision pourrait coûter cher à l’Eglise. Cette règle – qui n’est pas un dogme et que l’Eglise catholique romaine est la seule à appliquer – avait été instaurée pour éviter la dispersion des biens du clergé lors de l’héritage. Y mettre fin reviendrait donc à se priver de ces biens. L’institution se méfie aussi de ce qu’on pourrait lui réclamer. « Ils ne craignent qu’une chose : qu’on leur demande du fric ! », résume Robert Jarzac, agacé. Reste à voir combien de temps l’Eglise parviendra encore à nier leur existence. « On ne voit que la partie émergée de l’iceberg, assure Sarah Thomas. Si elle commence à chercher, elle en trouvera des milliers et des milliers ». Depuis des mois, le pape n’en finit plus de faire part de sa « honte » pour les affaires de pédophilie et de présenter ses excuses. Il pourrait, un jour, avoir à faire de même pour ces enfants cachés.

Measure

Measure

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire