Publié dans le magazine Books n° 88 , mars/avril 2018. Par Sam Apple.

En biomédecine et en psychologie, la plupart des articles scientifiques sont biaisés. Souvent inconsciemment, mais aussi dans l’espoir d’attirer l’attention, d’obtenir une promotion ou des crédits. L’intervention d’un jeune milliardaire américain en a fait la preuve.

© Bill O’Leary/The Washington Post / Getty

Grâce à la fondation Arnold, le psychologue Brian Nosek a pu créer le Centre pour la science ouverte, qui développe des outils favorisant le partage et la reproductibilité des résultats de recherche.

Brian Nosek avait quasiment renoncé à trouver des financements. Pendant deux ans, il avait envoyé des demandes de subventions pour son projet de logiciel. Et pendant deux ans, il avait essuyé des refus, ce qui, en 2011, avait découragé mais nullement surpris ce chercheur de 38 ans. Professeur associé à l’université de Virginie, Nosek s’était fait un nom dans un sous-domaine très en vogue de la psychologie sociale, l’étude de nos biais cognitifs inconscients. Mais son projet ne portait pas sur cela. Du moins, pas exactement.

© Bill O’Leary/The Washington Post / Getty

Grâce à la fondation Arnold, le psychologue Brian Nosek a pu créer le Centre pour la science ouverte, qui développe des outils favorisant le partage et la reproductibilité des résultats de recherche.

Brian Nosek avait quasiment renoncé à trouver des financements. Pendant deux ans, il avait envoyé des demandes de subventions pour son projet de logiciel. Et pendant deux ans, il avait essuyé des refus, ce qui, en 2011, avait découragé mais nullement surpris ce chercheur de 38 ans. Professeur associé à l’université de Virginie, Nosek s’était fait un nom dans un sous-domaine très en vogue de la psychologie sociale, l’étude de nos biais cognitifs inconscients. Mais son projet ne portait pas sur cela. Du moins, pas exactement.

Comme un certain nombre de chercheurs prometteurs de sa génération, Nosek était troublé par l’accumulation d’indices montrant que la science elle-même – dans ses modes de publication, de financement et de promotion – faisait la part trop belle à un certain type de recherches : inédites, propres à attirer l’attention, mais en fin de compte sujettes à caution. Les incitations à produire des résultats positifs étaient si fortes, s’inquiétaient Nosek et d’autres, que certains scientifiques écartaient purement et simplement les données qui les gênaient.

On avait même donné un nom à ce problème : l’effet tiroir. Et le projet de Nosek consistait à l’empêcher. Il travaillait avec un doctorant au développement d’un outil en ligne permettant aux chercheurs de tenir un registre public des expériences qu’ils menaient, où ils pourraient consigner au fur et à mesure leurs hypothèses, leurs méthodes, le déroulement des opérations et leurs données. Il leur serait ainsi plus difficile de revenir en arrière pour sélectionner après coup les données les plus séduisantes. Et cela faciliterait la tâche des chercheurs souhaitant répliquer l’expérience.

Nosek était tellement convaincu de l’importance de refaire d’anciennes expériences qu’il est parvenu à rallier plus de 50 chercheurs américains partageant son point de vue pour participer à ce qu’il a appelé le projet Reproductibilité. Le but était de reproduire une cinquantaine d’études publiées dans trois revues de psychologie réputées, afin d’évaluer la fréquence à laquelle la psychologie moderne produit des résultats qui sont de faux positifs.

Pas étonnant dès lors que les crédits n’aient pas afflué : Nosek ne promettait pas de nouvelles découvertes, il promettait de les remettre en cause. Il a donc mené ses projets avec un budget squelettique, en les finançant avec les revenus tirés des conférences qu’il donnait en entreprise pour exposer ses recherches sur les biais cognitifs.

Et puis, en juillet 2012, Nosek reçoit un courriel d’un organisme dont le nom ne lui dit rien : la fondation Laura et John Arnold. Une recherche sur Google lui apprend qu’il s’agit d’un couple de jeunes milliardaires de Houston. John a gagné ses premiers millions comme prodige du courtage de gaz naturel chez Enron, le groupe énergétique tristement célèbre, et s’est débrouillé pour quitter le navire avant la faillite de 2001 avec un bonus à sept chiffres et aucune accusation de malversation. Après quoi Arnold a lancé son propre fonds spéculatif, Centaurus Energy, où il est devenu, selon les termes d’un concurrent, « le meilleur trader de l’histoire de l’humanité ». Et soudain, au bel âge de 38 ans, Arnold a pris sa retraite pour se consacrer à plein temps à la philanthropie.

John Arnold, raconte Nosek, a lu un article sur le projet Reproductibilité dans The Chronicle of Higher Education et veut en discuter. L’année suivante, Nosek cofonde le Centre pour la science ouverte, avec un apport initial de 5,25 millions de dollars de la fondation Arnold. Laquelle a injecté depuis plus de 10 millions supplémentaires. « Cela a complètement transformé ce qu’on pouvait imaginer faire », dit Nosek. Un projet d’envergure modeste qu’il imaginait mener dans son labo est désormais conduit à une tout autre échelle, dans des bureaux dignes d’une start-up dans le centre de Charlottesville, avec 70 salariés et stagiaires débitant du code et épluchant les publications scientifiques. Le logiciel sommaire soutenant le projet de partage des données est devenu une plateforme dans le cloud, utilisée désormais par plus de 30 000 chercheurs.

Entre-temps, le projet Reproductibilité s’est étoffé, plus de 270 chercheurs ayant entrepris de reproduire 100 expériences de psychologie. En août 2015, Nosek dévoile ses résultats. Au bout du compte, son armée de volontaires n’a pu vérifier qu’environ 40 % des études (64 % des résultats n’ont pu être reproduits). Et les médias déclarent la psychologie, voire toutes les disciplines scientifiques, en crise.

Nosek n’est qu’un des nombreux chercheurs à avoir été démarchés par la fondation Arnold ces dernières années. Des chercheurs engagés dans des efforts similaires d’introspection et de critique de leur discipline qui, sans se coordonner, ont ainsi contribué à créer un mouvement visant à remettre la science sur le droit chemin.

John Ioannidis a été mis en contact avec les Arnold en 2013. Ce prodige des mathématiques qui s’est orienté vers la recherche biomédicale est devenu en quelque sorte le parrain des réformateurs de la science en 2005, en publiant deux articles dévastateurs, dont l’un est simplement intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux ». À présent, avec une dotation initiale de 6 millions de dollars de la fondation Arnold, Ioannidis et son collègue Steven Goodman sont en passe de faire de l’étude de la pratique scientifique, ce qu’on appelle la métarecherche, une discipline à part entière, avec un nouveau centre à l’université Stanford.

Le médecin britannique Ben Goldacre a lui aussi reçu un courriel de la fondation Arnold en 2013. Esprit acéré, célèbre en Grande-Bretagne pour son acharnement à pourfendre la « mauvaise science », Goldacre a passé des années à établir que les groupes pharmaceutiques, en refusant de révéler toutes leurs données, ont abusé le public en lui faisant payer de traitements inutiles [lire « Le scandale de l’industrie pharmaceutique », Books, avril 2009, et « Intox ? Les médicaments de l’esprit », Books, février 2012]. À présent, fort des multiples subventions des Arnold, il pilote la mise en place d’une base de données consultable en accès libre, qui regroupera les informations disponibles sur tous les essais cliniques menés dans le monde.

Les Arnold se sont aussi employés à remettre au pas les sciences de la nutrition. En 2011, le journaliste scientifique Gary Taubes a reçu un e-mail d’Arnold lui-même. Après plus de dix ans passés à décortiquer les articles en la matière, Taubes s’est soudain trouvé en mesure, grâce à une subvention importante, de cofonder un organisme visant à réformer de fond en comble l’étude de l’obésité. Et, en 2015, la fondation a financé une enquête de la journaliste Nina Teicholz sur le processus d’évaluation qui aboutit aux recommandations alimentaires officielles américaines. Quelques semaines avant la mise à jour de ces recommandations, Teicholz publiait dans l’éminente revue British Medical Journal (BMJ) un rapport cinglant. Elle y accusait le comité d’experts officiels de ne pas avoir pris en compte les données qui auraient permis d’en finir avec l’obsession de la nocivité des graisses saturées [lire « Faut-il avoir peur du cholestérol ? », Books, février 2013, et « Le lobby du sucre, 50 ans d’intox alimentaire et médicale », Books, décembre 2015].

Ce n’est là qu’un échantillon de ceux que la manne des Arnold vient aider dans leur combat contre la science douteuse. Laura et John Arnold n’ont pas lancé le mouvement de réforme de la science, mais ils ont fait plus que n’importe qui pour en accroître les moyens – le plus souvent en contactant directement des chercheurs pour leur demander s’ils seraient capables de faire plus avec davantage d’argent. « La fondation Arnold est devenue le mécène de la métarecherche », résume Ioannidis. Au total, par le biais de son Initiative pour l’intégrité de la recherche, elle a accordé plus de 80 millions de dollars à des critiques et des réformateurs de la science au cours des cinq dernières années.

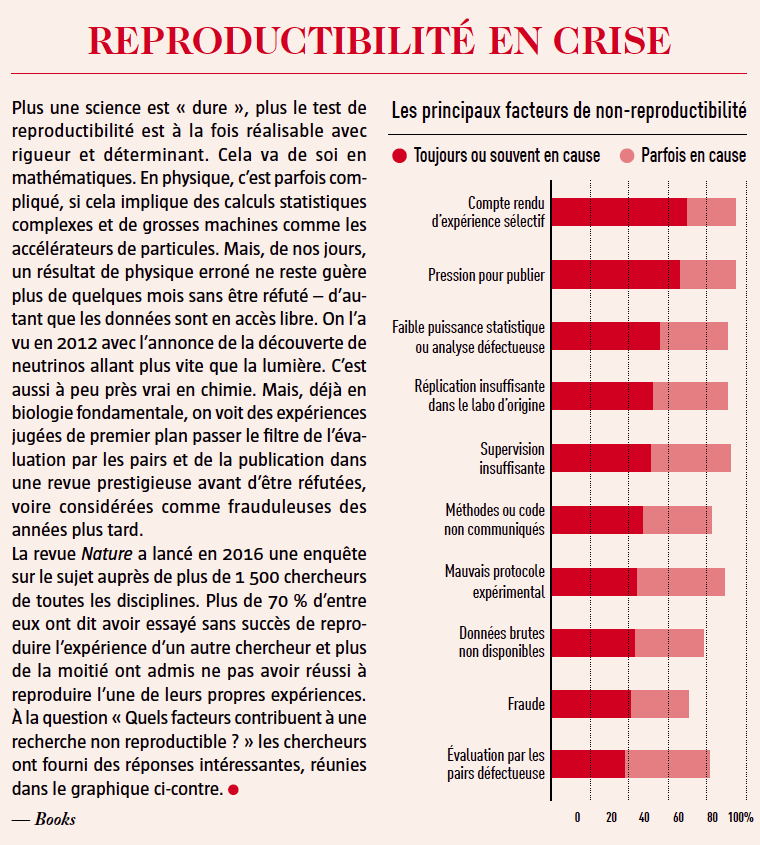

Comme on pouvait s’y attendre, les chercheurs qui ne voient pas où est le problèmes ont riposté. Dans un tweet de 2014, le psychologue de l’université Harvard Daniel Gilbert a qualifié de « petites brutes sans vergogne » des chercheurs qui n’étaient pas parvenus à reproduire les résultats de l’une de ses consœurs de Cambridge. L’année suivante, quand Nosek a rendu publics les résultats de son projet Reproductibilité, quatre chercheurs en sciences sociales, dont Gilbert, se sont fendus d’un article critiquant l’entreprise, où ils affirmaient, entre autres, que beaucoup des études originales n’avaient pas été reproduites correctement. L’enquête du BMJ suscita pour sa part la vindicte d’experts en nutrition qui avaient travaillé sur les recommandations américaines. Une pétition demandant au journal de retirer l’article de Teicholz a été signée par plus de 180 professionnels qualifiés. Après une évaluation externe et interne, le BMJ publia un rectificatif mais choisit de ne pas retirer l’enquête [lire « Reproductibilité en crise », ci-dessus].

Les violentes réactions déclenchées par l’enquête de Teicholz fournissent l’une des rares occasions de mettre en cause le soutien d’Arnold aux critiques de la science. Le 7 octobre 2015, la Commission de l’agriculture de la Chambre des représentants organise une audition sur la controverse autour des recommandations alimentaires déclenchée par l’article du BMJ. Pendant deux heures et demie, des élus irrités demandent pourquoi certaines études de nutrition ont été privilégiées au détriment d’autres. Mais, au bout d’une heure, le député du Massachusetts Jim McGovern se penche sur son micro pour défendre les fondements scientifiques des recommandations alimentaires. Il glisse que les doutes jetés sur la science de la nutrition américaine sont pilotés par un « ancien cadre d’Enron ». « Je ne sais pas ce qu’Enron sait à propos des recommandations alimentaires, dit McGovern. Mais de puissants intérêts particuliers tentent de discréditer la science. »

Cette petite phrase de McGovern au sujet d’Enron, une entreprise qui n’existe plus depuis quinze ans, relève un peu du tir à l’aveuglette. Mais, étant donné la longue histoire des puissants intérêts commerciaux qui ont jeté le doute sur la recherche, sa question sous-jacente est pertinente : qui donc est John Arnold et pourquoi dépense-t-il autant d’argent pour mettre en doute la science ?

Pour le magazine Fortune, Arnold est « l’un des milliardaires les moins connus des États-Unis ». Il accorde rarement des interviews. Mais, parmi les dirigeants de fonds spéculatifs et les courtiers en énergie, c’est une légende. À l’apogée de sa carrière, les gens du secteur parlaient de lui « avec déférence », se souvient John D’Agostino, ancien responsable de la stratégie du New York Mercantile Exchange, une Bourse des produits énergétiques et des métaux. En 2006, Centaurus aurait connu une rentabilité de plus de 300 %. L’année suivante, Arnold est devenu le plus jeune milliardaire du pays. « Si Arnold décidait d’éradiquer la faim dans le monde, je ne parierais pas sur la faim », confie D’Agostino.

Mais Arnold ne fait pas dans l’épate. Tous le dépeignent comme un homme discret et introverti. Chez Enron, entreprise connue pour sa culture cow-boy chargée de testostérone, ce courtier à l’apparence d’éternel adolescent parlait si doucement que ses collègues devaient se pencher vers lui pour l’entendre au restaurant. « Les gens prenaient ça pour de la méfiance, poursuit D’Agostino. Mais, au bout de deux ans, ils ont compris qu’il était vraiment comme ça. »

Arnold reste quelqu’un de réservé. « Généralement, c’est moi qui parle pour deux », m’explique au téléphone Laura Arnold. Au dire de tous, Laura, qui a fait ses études à Harvard et à l’école de droit de Yale et travaillé comme cadre dans le secteur pétrolier, pèse autant que son mari dans les choix de la fondation. Mais quand je visite le siège à Houston, elle est appelée pour une urgence familiale, laissant John faire la conversation. Il est svelte, avenant, et son apparence juvénile est maintenant quelque peu atténuée par une barbe poivre et sel.

John Arnold a grandi à Dallas. Sa mère était comptable (elle l’aidera plus tard à gérer son fonds d’investissement). Son père, décédé quand il avait 18 ans, était avocat. Dès la maternelle, il manifeste un don évident pour les maths. Gregg Fleisher, qui a été son professeur de mathématiques au lycée, se rappelle ce jour où Arnold a résolu instantanément un problème sur lequel même les étudiants en doctorat sèchent habituellement. Mais il se démarque aussi par son scepticisme. « Il mettait tout en doute », se remémore Fleisher.

À 14 ans, Arnold dirige sa première entreprise, faisant de l’achat-vente de cartes de sport à collectionner par-delà les frontières des États (1). C’est le début d’Internet, et il s’est débrouillé pour obtenir l’accès à une messagerie électronique réservée aux revendeurs de vignettes. Il constate que les vignettes n’ont pas la même cote selon les endroits – ce qui offre une possibilité d’arbitrage. « Il n’y avait pas un gros marché pour les vignettes de joueurs de hockey au Texas, se souvient-il. Alors, j’ai acheté toutes les cartes de hockey très recherchées pour les vendre au Canada ou dans l’État de New York. » Arnold estime qu’il avait gagné 50 000 dollars avant d’avoir fini le lycée.

Après un cursus éclair à l’université Vanderbilt, il entre chez Enron en 1995, quatre jours après avoir obtenu son diplôme. Au bout d’un an, à l’âge de 22 ans, il y supervise la salle de courtage du gaz naturel, l’une des principales activités de l’entreprise. Son travail – exploiter les écarts saisonniers des prix du gaz – n’est pas si différent de ce qu’il a fait adolescent avec les vignettes de sport. Jeff Shankman, autre courtier star d’Enron, le décrit comme « la personne la plus sérieuse, réfléchie et curieuse d’esprit » avec qui il ait travaillé. Mais Shankman avait aussi identifié chez Arnold un grand goût du risque – ce qui tranche avec sa placidité. Certains jours, à Enron, il peut négocier pour plus de 1 milliard de dollars de contrats gaziers. En 2001, alors que l’entreprise est en plein scandale pour avoir dissimulé des milliards de dettes, il lui aurait fait gagner 750 millions de dollars. Wall Street a connu très peu d’exemples de réussite comparables à ce qu’il a fait cette année-là, dira plus tard au New York Times un ancien cadre dirigeant de la banque Salomon Brothers.

Alors qu’Enron approche de la fin, ses dirigeants se démènent pour que l’entreprise reste opérationnelle. Ils offrent des primes aux traders pour les inciter à rester. Arnold reçoit 8 millions de dollars, le plus gros montant, quelques jours seulement avant qu’Enron ne se déclare en faillite. Il lance le fonds Centaurus Energy l’année suivante, emmenant un petit groupe d’anciens courtiers d’Enron.

Arnold raconte qu’il n’était pas sûr de pouvoir être aussi performant qu’il l’était en tant que trader chez Enron. L’entreprise, qui gérait un réseau de gazoducs, avait une vue directe sur beaucoup des facteurs influençant les prix du gaz. Désormais, Arnold devait se reposer entièrement sur son talent pour analyser les données. La loi imposait aux entreprises gérant des pipelines de rendre publiques la plupart de leurs informations, et, au moment où Centaurus se constituait, ces informations étaient de plus en plus accessibles en ligne. « Or beaucoup de gens l’ignoraient, se souvient-il. Et les autres ne savaient pas comment les exploiter et les analyser aussi bien que nous ».

Arnold n’a pas eu longtemps à attendre pour avoir une réponse à ses doutes. En 2006, Centaurus aurait généré un profit de 317 %. Trois ans plus tard, son entreprise affichait un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars et employait plus de 70 salariés. Au cours de ses sept premières années, selon Fortune, le fonds n’a jamais enregistré de rentabilité inférieure à 50 %. Mais Arnold a dû redescendre sur terre. En 2010, Centaurus enregistre sa première perte annuelle. Et, malgré un retour en grâce l’année suivante, des dispositions plus strictes sur le trading et un marché beaucoup moins volatil – en raison notamment de l’extraction du gaz de schiste – ont rendu peu probable le retour à des taux de rentabilité aussi élevés. Et donc, à l’âge de 38 ans, Arnold lâche tout. Il annonce la fin de Centaurus dans une lettre aux investisseurs : « Après dix-sept ans de courtage en énergie, je sens qu’il est temps que je passe à autre chose ».

Arnold me dit que sa passion pour le trading s’était émoussée. Son patrimoine était alors estimé à quelque 3 milliards de dollars. En 2010, les Arnold signent avec d’autres milliardaires le Giving Pledge, s’engageant à donner au moins la moitié de leur fortune à des causes philanthropiques (2). Arnold entend être aussi performant dans ce domaine qu’il a pu l’être dans le trading. Il dit que pendant la première étape de sa vie il essayait « à 100 % de gagner de l’argent » et maintenant « à 100 % de tenter de faire le bien ». Comme l’a noté The Wall Street Journal, dans « l’histoire des États-Unis, il n’y a peut-être jamais eu de self-made-man aussi riche à s’être voué aussi jeune à la philanthropie ».

Les Arnold s’étaient déjà essayés à la philanthropie en finançant quelques projets dans des domaines comme l’éducation et la justice qui leur tenaient à cœur. Mais à présent, le couple nourrissait d’autres ambitions. Arnold avait toujours été prêt à miser gros, mais en fin de compte c’était sa soif de données fiables qui avait fait de lui un brillant trader. Cette même soif allait rendre le passage à la philanthropie à grande échelle beaucoup plus stimulant qu’il ne l’avait anticipé.

Dans une salle de réunion vitrée au siège de la fondation Arnold – qui occupe l’espace de l’ancienne salle de marché de Centaurus, à quinze minutes en voiture de la tour de verre dont l’entrée était naguère ornée du célèbre « E » d’Enron –, Arnold explique que leur projet initial, à Laura et lui, avait été d’identifier les organismes les plus performants et de leur faire des chèques. Mais ce travail de repérage s’est révélé compliqué. Les associations savent très bien mettre en avant leurs réussites et décrire les fondements scientifiques de leurs interventions, mais quand on fouille un peu – comme le faisaient les Arnold – on se rend compte qu’elles omettent souvent de mentionner le contexte ou confondent causalité et corrélation. « Plus on en lit, moins on en sait, résume Arnold. C’était devenu extraordinairement frustrant. »

Et puis, un jour de novembre 2011, il écoute le podcast hebdomadaire de l’économiste libertarien Russ Roberts. Ce jour-là, l’invité est le journaliste scientifique Gary Taubes. Il explique que l’opinion dominante de ces quarante dernières années en matière d’alimentation – un régime riche en graisses favorise l’obésité et les troubles cardiaques – s’appuie sur des données scientifiques des plus fragiles. Les études fondatrices, dit Taubes, comparaient les régimes alimentaires et la prévalence des maladies dans plusieurs pays, puis faisaient des hypothèses sur les éléments responsables des bons ou des mauvais chiffres du pays en matière de santé. Pis, chaque fois que des données venaient contredire le consensus sur le danger d’un régime riche en graisses – données souvent bien plus solides que les autres –, elles étaient négligées ou pas même publiées. Personne ou presque dans le monde des sciences de la nutrition ne semblait vouloir remettre en question les études étayant la recommandation répétée d’un régime pauvre en graisses, alors même que les Américains étaient devenus plus gros et diabétiques que jamais.

Le tableau présenté par Taubes n’est pas celui de quelques études biaisées çà et là, mais de la faillite de toute une culture scientifique. Il fait savoir pendant l’émission qu’il cherche à lever des fonds dans l’espoir de financer des expériences permettant de mieux comprendre les causes de l’obésité. Peu après, il reçoit un courriel d’Arnold : « D’après le peu que je sais des sciences de la nutrition, votre analyse paraît tout à fait pertinente. » Comme Nosek, Taubes a dû googliser Arnold pour savoir qui il était. Six mois plus tard, la fondation Arnold accordait une mise de fonds initiale de 4,7 millions de dollars à la Nutrition Science Initiative (NuSI), l’association cofondée par Taubes pour soutenir la recherche fondamentale sur l’alimentation et la santé. L’année suivante, les Arnold promettaient 35,5 millions de dollars supplémentaires.

Arnold prend soin de ne pas mettre tous les chercheurs dans le même sac quand il parle des problèmes de la science. Mais il raconte qu’écouter Taubes et lire son livre Good Calories, Bad Calories a été une révélation. « La science est construite comme un immeuble. Un étage au-dessus de l’autre. » En matière de nutrition, « ce sont toutes les fondations de la recherche qui sont bancales. Toutes ces choses que nous pensions savoir n’existent pas, quand on prend du recul et qu’on regarde les données initiales ».

Arnold dit ne plus se fier désormais aux résultats d’une étude scientifique tant que lui ou quelqu’un de son équipe n’a pas vérifié attentivement l’article. « Une nouvelle étude montre » sont « les quatre mots les plus dangereux », a-t-il écrit sur Twitter.

En parallèle des travaux de Taubes, Arnold lit les analyses tout aussi accablantes de Ioannidis et Goldacre. Ces critiques de la science suscitent un profond embarras chez les Arnold. « Dans tout ce qu’ils font, ils veulent être guidés par des faits », raconte Stuart Buck, directeur chargé de l’intégrité de la recherche à la fondation Arnold. Quand on voit les études qui ne peuvent pas être reproduites et les autres problèmes auxquels la science est confrontée, « on en vient à douter : qu’est-ce qu’une preuve ? Que sait-on réellement ? ».

Avec des dizaines d’années devant eux et des moyens quasiment illimités, les Arnold pensaient avoir le temps et l’argent nécessaires pour évaluer correctement les programmes caritatifs, même quand cela impliquait de payer de coûteux audits qui pouvaient prendre des années. Mais voilà que leur horizon s’élargissait. S’ils voulaient vraiment entreprendre un « changement transformationnel », comme il est écrit sur la plaquette de leur fondation, il n’était plus suffisant de passer au crible tel ou tel programme d’éducation ou de justice pénale. Il leur fallait s’atteler à un projet autrement ambitieux : les Arnold allaient tenter de remettre la science en état.

Les Arnold se plaisent à dire que ce sont les données et non l’idéologie qui guident leur action philanthropique. Il est vrai que l’on a du mal à cerner leur orientation politique. Ils se déclarent démocrates et ont été parmi les principaux soutiens financiers de Barack Obama. En 2013, ils ont fait un don de 10 millions de dollars pour maintenir à flot Head Start, le programme d’éducation pour la petite enfance destiné aux familles à faibles revenus, alors menacé par des coupes budgétaires. Et beaucoup des causes qu’ils ont soutenues, comme la réforme de la justice pénale ou la baisse du prix des médicaments, sont clairement progressistes. Mais la fondation veut aussi réformer le régime public de retraite, que le couple juge dysfonctionnel – ce qui, dans les faits, signifie habituellement diminuer le montant des pensions, relever l’âge du départ à la retraite et faire basculer les nouveaux travailleurs vers des régimes par capitalisation. Cela a conduit le magazine Rolling Stone à qualifier Arnold de « jeune faiseur de rois de droite, avec le clair dessein de prendre la suite les frères Koch » (3).

Si John Arnold a une idéologie identifiable, c’est celle d’un trader et d’un expert de l’analyse quantitative : froid, les yeux rivés sur les chiffres, interventionniste. Il n’a aucun regret d’avoir travaillé chez Enron et peut devenir agressif quand on évoque la grande finance d’un point de vue moral. En 2015, après qu’on eut découvert qu’un chercheur en cancérologie avait falsifié ses données et escroqué l’État de plusieurs millions de dollars, Arnold a jugé sur Twitter que la sanction, une restriction de ses financements pendant cinq ans, était trop légère. Si quelque chose de similaire s’était passé à Wall Street, a-t-il twitté, le responsable aurait été condamné à dix ans de prison et la banque à une amende de 1 milliard de dollars. « Pourquoi les opérations frauduleuses devraient-elle être infiniment plus sévèrement sanctionnées que dans d’autres domaines ? » « Ou bien Wall Street est-elle juste une cible facile et pas les chercheurs en cancérologie et les universités ? »

Pas étonnant, dès lors, que la façon dont les Arnold envisagent le don ait beaucoup à avoir avec la façon dont John Arnold envisage l’investissement. Laura me dit qu’elle voit dans le goût du risque de son mari – goût qu’elle dit partager – le lien le plus évident entre le trading et la philanthropie. Dès que la fondation a identifié un domaine où ils pensent qu’ils peuvent obtenir des résultats tangibles, ils y vont à fond. « On ne cherche pas à créer un organisme au succès assuré, mais aux échecs assumés et aux succès fantastiques », dit-elle.

À un égard au moins, Arnold essaie de faire en sorte que la science ressemble un peu plus à la finance. Au cours des dernières décennies, les petits génies des maths et des sciences comme lui ont envahi Wall Street, apportant une précision scientifique au trading et gagnant souvent des fortunes. Or les bons traders, de l’avis d’Arnold, ont naturellement compris une chose que trop souvent les scientifiques ne voient pas : il est très facile de se faire abuser par ses propres données. Les traders ont intériorisé le risque de confondre causalité et corrélation – non parce qu’ils sont plus intelligents que les scientifiques, mais parce qu’ils touchent de l’argent sur les résultats. « En règle générale, les incitations liées à la recherche quantitative sont très différentes en sciences sociales et dans la pratique financière, confirme James Owen Weatherall, auteur de The Physics of Wall Street. En science, on est principalement incité à publier dans des revues, notamment le genre d’articles propres à attirer l’attention et à susciter la controverse, destinés à être beaucoup cités et repris par les médias. Les articles doivent sembler solides sur le plan méthodologique, mais ce critère ne vaut généralement pas celui d’emporter la conviction. Dans la finance, du moins quand on fait du trading avec son propre argent, on a tout intérêt à travailler avec ce second critère en vue. Car on parie littéralement sur sa propre recherche. »

Dans mes conversations avec Arnold et ses bénéficiaires, le mot « incitation » revient sans cesse. Le problème, assurent-ils, n’est pas que les scientifiques ne veulent pas faire ce qu’il faut. Au contraire, Arnold se dit persuadé que la plupart des chercheurs abordent leur travail avec les meilleures intentions du monde. Mais ils sont dévoyés par un système qui récompense les mauvais comportements. « Les scientifiques veulent réellement découvrir des choses qui changent la vie des gens, développe Steven Goodman, le collègue de Ioannidis. En un sens, c’est l’arme la plus puissante que nous ayons. Et nous pouvons l’exploiter à fond. » Identifier précisément quelles récompenses fonctionnent le mieux et comprendre comment changer en même temps les incitations des chercheurs, des institutions, des revues et des organismes de financement, voilà désormais un domaine d’intérêt primordial pour Goodman et Ioannidis.

Au Centre pour la science ouverte, Nosek a déjà commencé à tester de nouvelles incitations pour les scientifiques. Parce qu’enquêter sur des résultats de recherche et tenter de les reproduire implique de disposer des données et le matériel utilisé à l’origine, il se consacre en priorité aux moyens de rendre la science plus transparente. En 2014, il s’est associé à la revue Psychological Science pour apposer des pastilles de couleur estampillées « Données en libre accès » et « Matériel en libre accès » aux articles qui remplissent des critères de partage. Une étude de 2016 visant à mesurer l’efficacité de ces pastilles a montré que le nombre d’articles affichant l’accessibilité des données avait décuplé. « Ce n’est qu’une petite pastille, dit Nosek. Mais ça marche. »

Nosek continue également à faire campagne pour convaincre les chercheurs de préenregistrer ce qu’ils prévoient d’analyser et de décrire dans une étude, de sorte qu’ils ne puissent pas adapter leur expérience en cours de route ou dissimuler des résultats peu concluants – un problème auquel s’attaque aussi Goldacre. Pour promouvoir le préenregistrement, le Centre pour la science ouverte a offert 1 000 dollars aux 1 000 premiers chercheurs qui préenregistreraient leurs études auprès de l’association. L’incitation financière était une idée d’Arnold, précise Nosek.

Denis Calabrese, le directeur de la fondation Arnold, dit ne pas s’attendre à des résultats immédiats : « L’échéancier des Arnold s’étend sur plusieurs décennies », dit-il. Mais le plus remarquable est qu’on voit déjà des résultats. D’abord les problèmes qui empoisonnent la recherche sont de mieux en mieux connus. Sur 1 576 chercheurs ayant répondu à un récent questionnaire en ligne de la revue Nature, plus de la moitié sont d’accord avec l’idée qu’on assiste à une « crise importante » de la reproductibilité. L’humoriste John Oliver a passé vingt minutes, à une heure de grande écoute sur la chaîne câblée HBO en mai 2016, à se moquer de la pseudoscience des journaux télévisés et du débat public : « À force d’entendre toutes ces informations ridicules, on en vient à se demander si la science n’est pas de la foutaise. La réponse est clairement non, mais il y a beaucoup de conneries que l’on fait passer pour de la science. » Dans cette séquence, certaines des images de fond provenaient de la fondation Arnold (4).

Ioannidis, dont le nom est presque synonyme de scepticisme scientifique, dit avoir observé d’immenses progrès ces dernières années. Les revues Science et Nature ont commencé à faire appel à des statisticiens pour relire leurs articles. Les Instituts américains de la santé (NIH) ont mis en place de nouvelles normes de partage des données. Depuis 2017, tous les programmes de formation financés par les NIH comportent une initiation au principe de la reproductibilité. « Maintenant, tout le monde dit que la réplication est nécessaire ; ce qui est nécessaire c’est la reproductibilité, me dit Ioannidis (5). Autrement, notre discipline se construit sur du vent. »

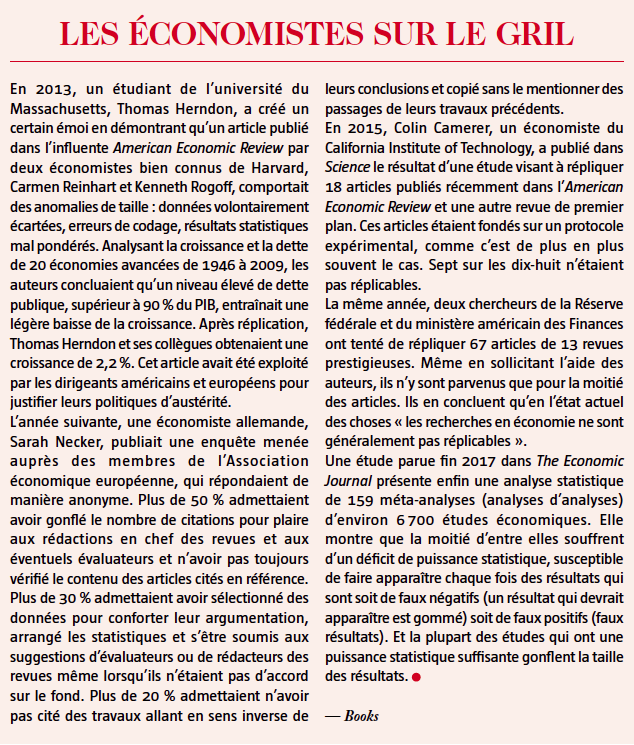

Le prochain grand chantier du Centre pour la science ouverte est un autre projet de reproductibilité, en cancérologie cette fois. Il a récemment fourni ses premiers résultats : deux seulement des cinq études analysées ont produit les mêmes résultats. En 2012, l’ancien patron de la recherche en cancérologie de la société de biotechnologie Amgen avait révélé que l’entreprise avait tenté de reproduire les expériences décrites dans 53 articles qui avaient fait date en hématologie et en oncologie : seuls 6 résultats avaient pu être confirmés. La reproductibilité des études en cancérologie est donc un sujet d’inquiétude générale. Par ailleurs, les travaux de réplication du centre ont incité des économistes et même des chercheurs en écologie tropicale à engager des projets de reproductibilité de leur cru.

Reste à savoir si cette dynamique va conduire à une véritable transformation des pratiques scientifiques dans les décennies à venir. Arnold pense que certains des projets qu’il finance ne produiront pas les effets escomptés. De fait, la fondation a cessé en novembre 2017 de financer la Nutrition Science Initiative de Gary Taubes (6). Plus généralement, il pourrait ne pas être possible de vraiment réformer un système dont les mécanismes incitatifs sont si profondément ancrés. « Il serait présomptueux de s’imaginer pouvoir changer des chercheurs qui exercent depuis des décennies », dit-il. De plus, les systèmes de prestige et de promotion ont la vie dure. « On ne change pas une culture du jour au lendemain », reconnaît Nosek. Mais, comme beaucoup d’anciens de Wall Street peuvent en témoigner, parier contre John Arnold est rarement une bonne idée.

— Cet article a été publié dans Wired le 22 janvier 2017. Il a été traduit par Pauline Toulet et Olivier Postel-Vinay.

Comme un certain nombre de chercheurs prometteurs de sa génération, Nosek était troublé par l’accumulation d’indices montrant que la science elle-même – dans ses modes de publication, de financement et de promotion – faisait la part trop belle à un certain type de recherches : inédites, propres à attirer l’attention, mais en fin de compte sujettes à caution. Les incitations à produire des résultats positifs étaient si fortes, s’inquiétaient Nosek et d’autres, que certains scientifiques écartaient purement et simplement les données qui les gênaient.

On avait même donné un nom à ce problème : l’effet tiroir. Et le projet de Nosek consistait à l’empêcher. Il travaillait avec un doctorant au développement d’un outil en ligne permettant aux chercheurs de tenir un registre public des expériences qu’ils menaient, où ils pourraient consigner au fur et à mesure leurs hypothèses, leurs méthodes, le déroulement des opérations et leurs données. Il leur serait ainsi plus difficile de revenir en arrière pour sélectionner après coup les données les plus séduisantes. Et cela faciliterait la tâche des chercheurs souhaitant répliquer l’expérience.

Nosek était tellement convaincu de l’importance de refaire d’anciennes expériences qu’il est parvenu à rallier plus de 50 chercheurs américains partageant son point de vue pour participer à ce qu’il a appelé le projet Reproductibilité. Le but était de reproduire une cinquantaine d’études publiées dans trois revues de psychologie réputées, afin d’évaluer la fréquence à laquelle la psychologie moderne produit des résultats qui sont de faux positifs.

Pas étonnant dès lors que les crédits n’aient pas afflué : Nosek ne promettait pas de nouvelles découvertes, il promettait de les remettre en cause. Il a donc mené ses projets avec un budget squelettique, en les finançant avec les revenus tirés des conférences qu’il donnait en entreprise pour exposer ses recherches sur les biais cognitifs.

Et puis, en juillet 2012, Nosek reçoit un courriel d’un organisme dont le nom ne lui dit rien : la fondation Laura et John Arnold. Une recherche sur Google lui apprend qu’il s’agit d’un couple de jeunes milliardaires de Houston. John a gagné ses premiers millions comme prodige du courtage de gaz naturel chez Enron, le groupe énergétique tristement célèbre, et s’est débrouillé pour quitter le navire avant la faillite de 2001 avec un bonus à sept chiffres et aucune accusation de malversation. Après quoi Arnold a lancé son propre fonds spéculatif, Centaurus Energy, où il est devenu, selon les termes d’un concurrent, « le meilleur trader de l’histoire de l’humanité ». Et soudain, au bel âge de 38 ans, Arnold a pris sa retraite pour se consacrer à plein temps à la philanthropie.

John Arnold, raconte Nosek, a lu un article sur le projet Reproductibilité dans The Chronicle of Higher Education et veut en discuter. L’année suivante, Nosek cofonde le Centre pour la science ouverte, avec un apport initial de 5,25 millions de dollars de la fondation Arnold. Laquelle a injecté depuis plus de 10 millions supplémentaires. « Cela a complètement transformé ce qu’on pouvait imaginer faire », dit Nosek. Un projet d’envergure modeste qu’il imaginait mener dans son labo est désormais conduit à une tout autre échelle, dans des bureaux dignes d’une start-up dans le centre de Charlottesville, avec 70 salariés et stagiaires débitant du code et épluchant les publications scientifiques. Le logiciel sommaire soutenant le projet de partage des données est devenu une plateforme dans le cloud, utilisée désormais par plus de 30 000 chercheurs.

Entre-temps, le projet Reproductibilité s’est étoffé, plus de 270 chercheurs ayant entrepris de reproduire 100 expériences de psychologie. En août 2015, Nosek dévoile ses résultats. Au bout du compte, son armée de volontaires n’a pu vérifier qu’environ 40 % des études (64 % des résultats n’ont pu être reproduits). Et les médias déclarent la psychologie, voire toutes les disciplines scientifiques, en crise.

Nosek n’est qu’un des nombreux chercheurs à avoir été démarchés par la fondation Arnold ces dernières années. Des chercheurs engagés dans des efforts similaires d’introspection et de critique de leur discipline qui, sans se coordonner, ont ainsi contribué à créer un mouvement visant à remettre la science sur le droit chemin.

John Ioannidis a été mis en contact avec les Arnold en 2013. Ce prodige des mathématiques qui s’est orienté vers la recherche biomédicale est devenu en quelque sorte le parrain des réformateurs de la science en 2005, en publiant deux articles dévastateurs, dont l’un est simplement intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux ». À présent, avec une dotation initiale de 6 millions de dollars de la fondation Arnold, Ioannidis et son collègue Steven Goodman sont en passe de faire de l’étude de la pratique scientifique, ce qu’on appelle la métarecherche, une discipline à part entière, avec un nouveau centre à l’université Stanford.

Le médecin britannique Ben Goldacre a lui aussi reçu un courriel de la fondation Arnold en 2013. Esprit acéré, célèbre en Grande-Bretagne pour son acharnement à pourfendre la « mauvaise science », Goldacre a passé des années à établir que les groupes pharmaceutiques, en refusant de révéler toutes leurs données, ont abusé le public en lui faisant payer de traitements inutiles [lire « Le scandale de l’industrie pharmaceutique », Books, avril 2009, et « Intox ? Les médicaments de l’esprit », Books, février 2012]. À présent, fort des multiples subventions des Arnold, il pilote la mise en place d’une base de données consultable en accès libre, qui regroupera les informations disponibles sur tous les essais cliniques menés dans le monde.

Les Arnold se sont aussi employés à remettre au pas les sciences de la nutrition. En 2011, le journaliste scientifique Gary Taubes a reçu un e-mail d’Arnold lui-même. Après plus de dix ans passés à décortiquer les articles en la matière, Taubes s’est soudain trouvé en mesure, grâce à une subvention importante, de cofonder un organisme visant à réformer de fond en comble l’étude de l’obésité. Et, en 2015, la fondation a financé une enquête de la journaliste Nina Teicholz sur le processus d’évaluation qui aboutit aux recommandations alimentaires officielles américaines. Quelques semaines avant la mise à jour de ces recommandations, Teicholz publiait dans l’éminente revue British Medical Journal (BMJ) un rapport cinglant. Elle y accusait le comité d’experts officiels de ne pas avoir pris en compte les données qui auraient permis d’en finir avec l’obsession de la nocivité des graisses saturées [lire « Faut-il avoir peur du cholestérol ? », Books, février 2013, et « Le lobby du sucre, 50 ans d’intox alimentaire et médicale », Books, décembre 2015].

Ce n’est là qu’un échantillon de ceux que la manne des Arnold vient aider dans leur combat contre la science douteuse. Laura et John Arnold n’ont pas lancé le mouvement de réforme de la science, mais ils ont fait plus que n’importe qui pour en accroître les moyens – le plus souvent en contactant directement des chercheurs pour leur demander s’ils seraient capables de faire plus avec davantage d’argent. « La fondation Arnold est devenue le mécène de la métarecherche », résume Ioannidis. Au total, par le biais de son Initiative pour l’intégrité de la recherche, elle a accordé plus de 80 millions de dollars à des critiques et des réformateurs de la science au cours des cinq dernières années.

Comme on pouvait s’y attendre, les chercheurs qui ne voient pas où est le problèmes ont riposté. Dans un tweet de 2014, le psychologue de l’université Harvard Daniel Gilbert a qualifié de « petites brutes sans vergogne » des chercheurs qui n’étaient pas parvenus à reproduire les résultats de l’une de ses consœurs de Cambridge. L’année suivante, quand Nosek a rendu publics les résultats de son projet Reproductibilité, quatre chercheurs en sciences sociales, dont Gilbert, se sont fendus d’un article critiquant l’entreprise, où ils affirmaient, entre autres, que beaucoup des études originales n’avaient pas été reproduites correctement. L’enquête du BMJ suscita pour sa part la vindicte d’experts en nutrition qui avaient travaillé sur les recommandations américaines. Une pétition demandant au journal de retirer l’article de Teicholz a été signée par plus de 180 professionnels qualifiés. Après une évaluation externe et interne, le BMJ publia un rectificatif mais choisit de ne pas retirer l’enquête [lire « Reproductibilité en crise », ci-dessus].

Les violentes réactions déclenchées par l’enquête de Teicholz fournissent l’une des rares occasions de mettre en cause le soutien d’Arnold aux critiques de la science. Le 7 octobre 2015, la Commission de l’agriculture de la Chambre des représentants organise une audition sur la controverse autour des recommandations alimentaires déclenchée par l’article du BMJ. Pendant deux heures et demie, des élus irrités demandent pourquoi certaines études de nutrition ont été privilégiées au détriment d’autres. Mais, au bout d’une heure, le député du Massachusetts Jim McGovern se penche sur son micro pour défendre les fondements scientifiques des recommandations alimentaires. Il glisse que les doutes jetés sur la science de la nutrition américaine sont pilotés par un « ancien cadre d’Enron ». « Je ne sais pas ce qu’Enron sait à propos des recommandations alimentaires, dit McGovern. Mais de puissants intérêts particuliers tentent de discréditer la science. »

Cette petite phrase de McGovern au sujet d’Enron, une entreprise qui n’existe plus depuis quinze ans, relève un peu du tir à l’aveuglette. Mais, étant donné la longue histoire des puissants intérêts commerciaux qui ont jeté le doute sur la recherche, sa question sous-jacente est pertinente : qui donc est John Arnold et pourquoi dépense-t-il autant d’argent pour mettre en doute la science ?

Pour le magazine Fortune, Arnold est « l’un des milliardaires les moins connus des États-Unis ». Il accorde rarement des interviews. Mais, parmi les dirigeants de fonds spéculatifs et les courtiers en énergie, c’est une légende. À l’apogée de sa carrière, les gens du secteur parlaient de lui « avec déférence », se souvient John D’Agostino, ancien responsable de la stratégie du New York Mercantile Exchange, une Bourse des produits énergétiques et des métaux. En 2006, Centaurus aurait connu une rentabilité de plus de 300 %. L’année suivante, Arnold est devenu le plus jeune milliardaire du pays. « Si Arnold décidait d’éradiquer la faim dans le monde, je ne parierais pas sur la faim », confie D’Agostino.

Mais Arnold ne fait pas dans l’épate. Tous le dépeignent comme un homme discret et introverti. Chez Enron, entreprise connue pour sa culture cow-boy chargée de testostérone, ce courtier à l’apparence d’éternel adolescent parlait si doucement que ses collègues devaient se pencher vers lui pour l’entendre au restaurant. « Les gens prenaient ça pour de la méfiance, poursuit D’Agostino. Mais, au bout de deux ans, ils ont compris qu’il était vraiment comme ça. »

Arnold reste quelqu’un de réservé. « Généralement, c’est moi qui parle pour deux », m’explique au téléphone Laura Arnold. Au dire de tous, Laura, qui a fait ses études à Harvard et à l’école de droit de Yale et travaillé comme cadre dans le secteur pétrolier, pèse autant que son mari dans les choix de la fondation. Mais quand je visite le siège à Houston, elle est appelée pour une urgence familiale, laissant John faire la conversation. Il est svelte, avenant, et son apparence juvénile est maintenant quelque peu atténuée par une barbe poivre et sel.

John Arnold a grandi à Dallas. Sa mère était comptable (elle l’aidera plus tard à gérer son fonds d’investissement). Son père, décédé quand il avait 18 ans, était avocat. Dès la maternelle, il manifeste un don évident pour les maths. Gregg Fleisher, qui a été son professeur de mathématiques au lycée, se rappelle ce jour où Arnold a résolu instantanément un problème sur lequel même les étudiants en doctorat sèchent habituellement. Mais il se démarque aussi par son scepticisme. « Il mettait tout en doute », se remémore Fleisher.

À 14 ans, Arnold dirige sa première entreprise, faisant de l’achat-vente de cartes de sport à collectionner par-delà les frontières des États (1). C’est le début d’Internet, et il s’est débrouillé pour obtenir l’accès à une messagerie électronique réservée aux revendeurs de vignettes. Il constate que les vignettes n’ont pas la même cote selon les endroits – ce qui offre une possibilité d’arbitrage. « Il n’y avait pas un gros marché pour les vignettes de joueurs de hockey au Texas, se souvient-il. Alors, j’ai acheté toutes les cartes de hockey très recherchées pour les vendre au Canada ou dans l’État de New York. » Arnold estime qu’il avait gagné 50 000 dollars avant d’avoir fini le lycée.

Après un cursus éclair à l’université Vanderbilt, il entre chez Enron en 1995, quatre jours après avoir obtenu son diplôme. Au bout d’un an, à l’âge de 22 ans, il y supervise la salle de courtage du gaz naturel, l’une des principales activités de l’entreprise. Son travail – exploiter les écarts saisonniers des prix du gaz – n’est pas si différent de ce qu’il a fait adolescent avec les vignettes de sport. Jeff Shankman, autre courtier star d’Enron, le décrit comme « la personne la plus sérieuse, réfléchie et curieuse d’esprit » avec qui il ait travaillé. Mais Shankman avait aussi identifié chez Arnold un grand goût du risque – ce qui tranche avec sa placidité. Certains jours, à Enron, il peut négocier pour plus de 1 milliard de dollars de contrats gaziers. En 2001, alors que l’entreprise est en plein scandale pour avoir dissimulé des milliards de dettes, il lui aurait fait gagner 750 millions de dollars. Wall Street a connu très peu d’exemples de réussite comparables à ce qu’il a fait cette année-là, dira plus tard au New York Times un ancien cadre dirigeant de la banque Salomon Brothers.

Alors qu’Enron approche de la fin, ses dirigeants se démènent pour que l’entreprise reste opérationnelle. Ils offrent des primes aux traders pour les inciter à rester. Arnold reçoit 8 millions de dollars, le plus gros montant, quelques jours seulement avant qu’Enron ne se déclare en faillite. Il lance le fonds Centaurus Energy l’année suivante, emmenant un petit groupe d’anciens courtiers d’Enron.

Arnold raconte qu’il n’était pas sûr de pouvoir être aussi performant qu’il l’était en tant que trader chez Enron. L’entreprise, qui gérait un réseau de gazoducs, avait une vue directe sur beaucoup des facteurs influençant les prix du gaz. Désormais, Arnold devait se reposer entièrement sur son talent pour analyser les données. La loi imposait aux entreprises gérant des pipelines de rendre publiques la plupart de leurs informations, et, au moment où Centaurus se constituait, ces informations étaient de plus en plus accessibles en ligne. « Or beaucoup de gens l’ignoraient, se souvient-il. Et les autres ne savaient pas comment les exploiter et les analyser aussi bien que nous ».

Arnold n’a pas eu longtemps à attendre pour avoir une réponse à ses doutes. En 2006, Centaurus aurait généré un profit de 317 %. Trois ans plus tard, son entreprise affichait un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dollars et employait plus de 70 salariés. Au cours de ses sept premières années, selon Fortune, le fonds n’a jamais enregistré de rentabilité inférieure à 50 %. Mais Arnold a dû redescendre sur terre. En 2010, Centaurus enregistre sa première perte annuelle. Et, malgré un retour en grâce l’année suivante, des dispositions plus strictes sur le trading et un marché beaucoup moins volatil – en raison notamment de l’extraction du gaz de schiste – ont rendu peu probable le retour à des taux de rentabilité aussi élevés. Et donc, à l’âge de 38 ans, Arnold lâche tout. Il annonce la fin de Centaurus dans une lettre aux investisseurs : « Après dix-sept ans de courtage en énergie, je sens qu’il est temps que je passe à autre chose ».

Arnold me dit que sa passion pour le trading s’était émoussée. Son patrimoine était alors estimé à quelque 3 milliards de dollars. En 2010, les Arnold signent avec d’autres milliardaires le Giving Pledge, s’engageant à donner au moins la moitié de leur fortune à des causes philanthropiques (2). Arnold entend être aussi performant dans ce domaine qu’il a pu l’être dans le trading. Il dit que pendant la première étape de sa vie il essayait « à 100 % de gagner de l’argent » et maintenant « à 100 % de tenter de faire le bien ». Comme l’a noté The Wall Street Journal, dans « l’histoire des États-Unis, il n’y a peut-être jamais eu de self-made-man aussi riche à s’être voué aussi jeune à la philanthropie ».

Les Arnold s’étaient déjà essayés à la philanthropie en finançant quelques projets dans des domaines comme l’éducation et la justice qui leur tenaient à cœur. Mais à présent, le couple nourrissait d’autres ambitions. Arnold avait toujours été prêt à miser gros, mais en fin de compte c’était sa soif de données fiables qui avait fait de lui un brillant trader. Cette même soif allait rendre le passage à la philanthropie à grande échelle beaucoup plus stimulant qu’il ne l’avait anticipé.

Dans une salle de réunion vitrée au siège de la fondation Arnold – qui occupe l’espace de l’ancienne salle de marché de Centaurus, à quinze minutes en voiture de la tour de verre dont l’entrée était naguère ornée du célèbre « E » d’Enron –, Arnold explique que leur projet initial, à Laura et lui, avait été d’identifier les organismes les plus performants et de leur faire des chèques. Mais ce travail de repérage s’est révélé compliqué. Les associations savent très bien mettre en avant leurs réussites et décrire les fondements scientifiques de leurs interventions, mais quand on fouille un peu – comme le faisaient les Arnold – on se rend compte qu’elles omettent souvent de mentionner le contexte ou confondent causalité et corrélation. « Plus on en lit, moins on en sait, résume Arnold. C’était devenu extraordinairement frustrant. »

Et puis, un jour de novembre 2011, il écoute le podcast hebdomadaire de l’économiste libertarien Russ Roberts. Ce jour-là, l’invité est le journaliste scientifique Gary Taubes. Il explique que l’opinion dominante de ces quarante dernières années en matière d’alimentation – un régime riche en graisses favorise l’obésité et les troubles cardiaques – s’appuie sur des données scientifiques des plus fragiles. Les études fondatrices, dit Taubes, comparaient les régimes alimentaires et la prévalence des maladies dans plusieurs pays, puis faisaient des hypothèses sur les éléments responsables des bons ou des mauvais chiffres du pays en matière de santé. Pis, chaque fois que des données venaient contredire le consensus sur le danger d’un régime riche en graisses – données souvent bien plus solides que les autres –, elles étaient négligées ou pas même publiées. Personne ou presque dans le monde des sciences de la nutrition ne semblait vouloir remettre en question les études étayant la recommandation répétée d’un régime pauvre en graisses, alors même que les Américains étaient devenus plus gros et diabétiques que jamais.

Le tableau présenté par Taubes n’est pas celui de quelques études biaisées çà et là, mais de la faillite de toute une culture scientifique. Il fait savoir pendant l’émission qu’il cherche à lever des fonds dans l’espoir de financer des expériences permettant de mieux comprendre les causes de l’obésité. Peu après, il reçoit un courriel d’Arnold : « D’après le peu que je sais des sciences de la nutrition, votre analyse paraît tout à fait pertinente. » Comme Nosek, Taubes a dû googliser Arnold pour savoir qui il était. Six mois plus tard, la fondation Arnold accordait une mise de fonds initiale de 4,7 millions de dollars à la Nutrition Science Initiative (NuSI), l’association cofondée par Taubes pour soutenir la recherche fondamentale sur l’alimentation et la santé. L’année suivante, les Arnold promettaient 35,5 millions de dollars supplémentaires.

Arnold prend soin de ne pas mettre tous les chercheurs dans le même sac quand il parle des problèmes de la science. Mais il raconte qu’écouter Taubes et lire son livre Good Calories, Bad Calories a été une révélation. « La science est construite comme un immeuble. Un étage au-dessus de l’autre. » En matière de nutrition, « ce sont toutes les fondations de la recherche qui sont bancales. Toutes ces choses que nous pensions savoir n’existent pas, quand on prend du recul et qu’on regarde les données initiales ».

Arnold dit ne plus se fier désormais aux résultats d’une étude scientifique tant que lui ou quelqu’un de son équipe n’a pas vérifié attentivement l’article. « Une nouvelle étude montre » sont « les quatre mots les plus dangereux », a-t-il écrit sur Twitter.

En parallèle des travaux de Taubes, Arnold lit les analyses tout aussi accablantes de Ioannidis et Goldacre. Ces critiques de la science suscitent un profond embarras chez les Arnold. « Dans tout ce qu’ils font, ils veulent être guidés par des faits », raconte Stuart Buck, directeur chargé de l’intégrité de la recherche à la fondation Arnold. Quand on voit les études qui ne peuvent pas être reproduites et les autres problèmes auxquels la science est confrontée, « on en vient à douter : qu’est-ce qu’une preuve ? Que sait-on réellement ? ».

Avec des dizaines d’années devant eux et des moyens quasiment illimités, les Arnold pensaient avoir le temps et l’argent nécessaires pour évaluer correctement les programmes caritatifs, même quand cela impliquait de payer de coûteux audits qui pouvaient prendre des années. Mais voilà que leur horizon s’élargissait. S’ils voulaient vraiment entreprendre un « changement transformationnel », comme il est écrit sur la plaquette de leur fondation, il n’était plus suffisant de passer au crible tel ou tel programme d’éducation ou de justice pénale. Il leur fallait s’atteler à un projet autrement ambitieux : les Arnold allaient tenter de remettre la science en état.

Les Arnold se plaisent à dire que ce sont les données et non l’idéologie qui guident leur action philanthropique. Il est vrai que l’on a du mal à cerner leur orientation politique. Ils se déclarent démocrates et ont été parmi les principaux soutiens financiers de Barack Obama. En 2013, ils ont fait un don de 10 millions de dollars pour maintenir à flot Head Start, le programme d’éducation pour la petite enfance destiné aux familles à faibles revenus, alors menacé par des coupes budgétaires. Et beaucoup des causes qu’ils ont soutenues, comme la réforme de la justice pénale ou la baisse du prix des médicaments, sont clairement progressistes. Mais la fondation veut aussi réformer le régime public de retraite, que le couple juge dysfonctionnel – ce qui, dans les faits, signifie habituellement diminuer le montant des pensions, relever l’âge du départ à la retraite et faire basculer les nouveaux travailleurs vers des régimes par capitalisation. Cela a conduit le magazine Rolling Stone à qualifier Arnold de « jeune faiseur de rois de droite, avec le clair dessein de prendre la suite les frères Koch » (3).

Si John Arnold a une idéologie identifiable, c’est celle d’un trader et d’un expert de l’analyse quantitative : froid, les yeux rivés sur les chiffres, interventionniste. Il n’a aucun regret d’avoir travaillé chez Enron et peut devenir agressif quand on évoque la grande finance d’un point de vue moral. En 2015, après qu’on eut découvert qu’un chercheur en cancérologie avait falsifié ses données et escroqué l’État de plusieurs millions de dollars, Arnold a jugé sur Twitter que la sanction, une restriction de ses financements pendant cinq ans, était trop légère. Si quelque chose de similaire s’était passé à Wall Street, a-t-il twitté, le responsable aurait été condamné à dix ans de prison et la banque à une amende de 1 milliard de dollars. « Pourquoi les opérations frauduleuses devraient-elle être infiniment plus sévèrement sanctionnées que dans d’autres domaines ? » « Ou bien Wall Street est-elle juste une cible facile et pas les chercheurs en cancérologie et les universités ? »

Pas étonnant, dès lors, que la façon dont les Arnold envisagent le don ait beaucoup à avoir avec la façon dont John Arnold envisage l’investissement. Laura me dit qu’elle voit dans le goût du risque de son mari – goût qu’elle dit partager – le lien le plus évident entre le trading et la philanthropie. Dès que la fondation a identifié un domaine où ils pensent qu’ils peuvent obtenir des résultats tangibles, ils y vont à fond. « On ne cherche pas à créer un organisme au succès assuré, mais aux échecs assumés et aux succès fantastiques », dit-elle.

À un égard au moins, Arnold essaie de faire en sorte que la science ressemble un peu plus à la finance. Au cours des dernières décennies, les petits génies des maths et des sciences comme lui ont envahi Wall Street, apportant une précision scientifique au trading et gagnant souvent des fortunes. Or les bons traders, de l’avis d’Arnold, ont naturellement compris une chose que trop souvent les scientifiques ne voient pas : il est très facile de se faire abuser par ses propres données. Les traders ont intériorisé le risque de confondre causalité et corrélation – non parce qu’ils sont plus intelligents que les scientifiques, mais parce qu’ils touchent de l’argent sur les résultats. « En règle générale, les incitations liées à la recherche quantitative sont très différentes en sciences sociales et dans la pratique financière, confirme James Owen Weatherall, auteur de The Physics of Wall Street. En science, on est principalement incité à publier dans des revues, notamment le genre d’articles propres à attirer l’attention et à susciter la controverse, destinés à être beaucoup cités et repris par les médias. Les articles doivent sembler solides sur le plan méthodologique, mais ce critère ne vaut généralement pas celui d’emporter la conviction. Dans la finance, du moins quand on fait du trading avec son propre argent, on a tout intérêt à travailler avec ce second critère en vue. Car on parie littéralement sur sa propre recherche. »

Dans mes conversations avec Arnold et ses bénéficiaires, le mot « incitation » revient sans cesse. Le problème, assurent-ils, n’est pas que les scientifiques ne veulent pas faire ce qu’il faut. Au contraire, Arnold se dit persuadé que la plupart des chercheurs abordent leur travail avec les meilleures intentions du monde. Mais ils sont dévoyés par un système qui récompense les mauvais comportements. « Les scientifiques veulent réellement découvrir des choses qui changent la vie des gens, développe Steven Goodman, le collègue de Ioannidis. En un sens, c’est l’arme la plus puissante que nous ayons. Et nous pouvons l’exploiter à fond. » Identifier précisément quelles récompenses fonctionnent le mieux et comprendre comment changer en même temps les incitations des chercheurs, des institutions, des revues et des organismes de financement, voilà désormais un domaine d’intérêt primordial pour Goodman et Ioannidis.

Au Centre pour la science ouverte, Nosek a déjà commencé à tester de nouvelles incitations pour les scientifiques. Parce qu’enquêter sur des résultats de recherche et tenter de les reproduire implique de disposer des données et le matériel utilisé à l’origine, il se consacre en priorité aux moyens de rendre la science plus transparente. En 2014, il s’est associé à la revue Psychological Science pour apposer des pastilles de couleur estampillées « Données en libre accès » et « Matériel en libre accès » aux articles qui remplissent des critères de partage. Une étude de 2016 visant à mesurer l’efficacité de ces pastilles a montré que le nombre d’articles affichant l’accessibilité des données avait décuplé. « Ce n’est qu’une petite pastille, dit Nosek. Mais ça marche. »

Nosek continue également à faire campagne pour convaincre les chercheurs de préenregistrer ce qu’ils prévoient d’analyser et de décrire dans une étude, de sorte qu’ils ne puissent pas adapter leur expérience en cours de route ou dissimuler des résultats peu concluants – un problème auquel s’attaque aussi Goldacre. Pour promouvoir le préenregistrement, le Centre pour la science ouverte a offert 1 000 dollars aux 1 000 premiers chercheurs qui préenregistreraient leurs études auprès de l’association. L’incitation financière était une idée d’Arnold, précise Nosek.

Denis Calabrese, le directeur de la fondation Arnold, dit ne pas s’attendre à des résultats immédiats : « L’échéancier des Arnold s’étend sur plusieurs décennies », dit-il. Mais le plus remarquable est qu’on voit déjà des résultats. D’abord les problèmes qui empoisonnent la recherche sont de mieux en mieux connus. Sur 1 576 chercheurs ayant répondu à un récent questionnaire en ligne de la revue Nature, plus de la moitié sont d’accord avec l’idée qu’on assiste à une « crise importante » de la reproductibilité. L’humoriste John Oliver a passé vingt minutes, à une heure de grande écoute sur la chaîne câblée HBO en mai 2016, à se moquer de la pseudoscience des journaux télévisés et du débat public : « À force d’entendre toutes ces informations ridicules, on en vient à se demander si la science n’est pas de la foutaise. La réponse est clairement non, mais il y a beaucoup de conneries que l’on fait passer pour de la science. » Dans cette séquence, certaines des images de fond provenaient de la fondation Arnold (4).

Ioannidis, dont le nom est presque synonyme de scepticisme scientifique, dit avoir observé d’immenses progrès ces dernières années. Les revues Science et Nature ont commencé à faire appel à des statisticiens pour relire leurs articles. Les Instituts américains de la santé (NIH) ont mis en place de nouvelles normes de partage des données. Depuis 2017, tous les programmes de formation financés par les NIH comportent une initiation au principe de la reproductibilité. « Maintenant, tout le monde dit que la réplication est nécessaire ; ce qui est nécessaire c’est la reproductibilité, me dit Ioannidis (5). Autrement, notre discipline se construit sur du vent. »

Le prochain grand chantier du Centre pour la science ouverte est un autre projet de reproductibilité, en cancérologie cette fois. Il a récemment fourni ses premiers résultats : deux seulement des cinq études analysées ont produit les mêmes résultats. En 2012, l’ancien patron de la recherche en cancérologie de la société de biotechnologie Amgen avait révélé que l’entreprise avait tenté de reproduire les expériences décrites dans 53 articles qui avaient fait date en hématologie et en oncologie : seuls 6 résultats avaient pu être confirmés. La reproductibilité des études en cancérologie est donc un sujet d’inquiétude générale. Par ailleurs, les travaux de réplication du centre ont incité des économistes et même des chercheurs en écologie tropicale à engager des projets de reproductibilité de leur cru.

Reste à savoir si cette dynamique va conduire à une véritable transformation des pratiques scientifiques dans les décennies à venir. Arnold pense que certains des projets qu’il finance ne produiront pas les effets escomptés. De fait, la fondation a cessé en novembre 2017 de financer la Nutrition Science Initiative de Gary Taubes (6). Plus généralement, il pourrait ne pas être possible de vraiment réformer un système dont les mécanismes incitatifs sont si profondément ancrés. « Il serait présomptueux de s’imaginer pouvoir changer des chercheurs qui exercent depuis des décennies », dit-il. De plus, les systèmes de prestige et de promotion ont la vie dure. « On ne change pas une culture du jour au lendemain », reconnaît Nosek. Mais, comme beaucoup d’anciens de Wall Street peuvent en témoigner, parier contre John Arnold est rarement une bonne idée.

— Cet article a été publié dans Wired le 22 janvier 2017. Il a été traduit par Pauline Toulet et Olivier Postel-Vinay.

Notes

1. Il s’agit de vignettes à l’effigie de joueurs célèbres, certaines dédicacées, semblables à celles qui sont produites en France par Panini.

2. Le Giving Pledge a été lancé en 2010 par Bill Gates et Warren Buffett. C’est un engagement à consacrer au moins la moitié de sa fortune aux bonnes œuvres.

3. Les frères Koch, magnats du charbon et d’autres industries, sont parmi les soutiens les plus fidèles (et virulents) de la droite américaine.

4. Cette vidéo est à voir sur YouTube (bit.ly/oliverscience).

5. Il faut distinguer « réplication » et « reproduction ». Répliquer une étude consiste à la refaire à partir des mêmes éléments que ses auteurs. Une étude bien répliquée peut aboutir au constat que les résultats initiaux ne sont pas reproductibles (sont faux).

6. La gestion de la Nutrition Science Initiative n’a pas été à la hauteur des attentes.

LE LIVRE

LE LIVRE

Rigor Mortis: How Sloppy Science Creates Worthless Cures, Crushes Hope, and Wastes Billions de Richard Harris, Basic Books, 2017

Rigor Mortis: How Sloppy Science Creates Worthless Cures, Crushes Hope, and Wastes Billions de Richard Harris, Basic Books, 2017

1. Il s’agit de vignettes à l’effigie de joueurs célèbres, certaines dédicacées, semblables à celles qui sont produites en France par Panini.

2. Le Giving Pledge a été lancé en 2010 par Bill Gates et Warren Buffett. C’est un engagement à consacrer au moins la moitié de sa fortune aux bonnes œuvres.

3. Les frères Koch, magnats du charbon et d’autres industries, sont parmi les soutiens les plus fidèles (et virulents) de la droite américaine.

4. Cette vidéo est à voir sur YouTube (bit.ly/oliverscience).

5. Il faut distinguer « réplication » et « reproduction ». Répliquer une étude consiste à la refaire à partir des mêmes éléments que ses auteurs. Une étude bien répliquée peut aboutir au constat que les résultats initiaux ne sont pas reproductibles (sont faux).

6. La gestion de la Nutrition Science Initiative n’a pas été à la hauteur des attentes.

LE LIVRE

LE LIVRE

Rigor Mortis: How Sloppy Science Creates Worthless Cures, Crushes Hope, and Wastes Billions de Richard Harris, Basic Books, 2017

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire