Publié le 19 juin 2020. Par La rédaction de Books.

Alors que le « Ségur » de la santé est en cours, les soignants ont défilé un peu partout en France mardi 16 juin pour rappeler au gouvernement sa promesse d’un plan massif d’investissements pour l’hôpital et réclamer des augmentations.

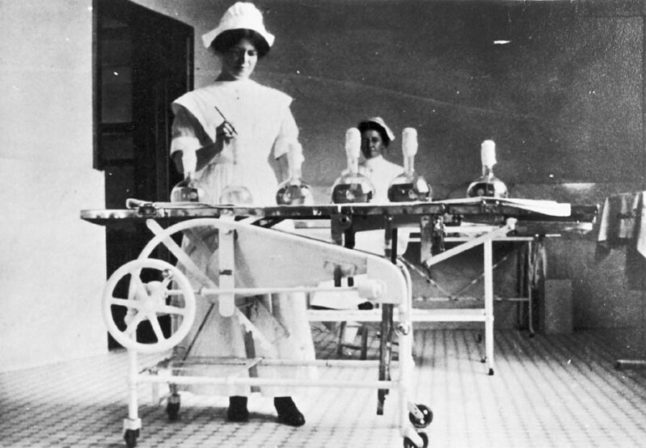

En 1901, c’est le quotidien La Lanterne qui prenait la défense des personnels soignants. Il publie une série d’articles pour dénoncer les conditions de travail des infirmières des hôpitaux parisiens : une demi-journée de congé par semaine, un salaire ridicule, un logement déplorable… Dans son édition du 6 septembre, il trouve l’oreille de leur directeur qui se dit lui-même scandalisé.

En attendant que la question capitale des contagions hospitalières par les tuberculeux, soulevée par la Lanterne, nous fournisse le sujet d’une seconde série d’articles, cette fois consacrée aux sanctions, car nous sommes bien résolus à ne point nous borner à une vaine critique et à poursuivre la réalisation des réformes, délaissons un instant les malades et occupons-nous du personnel soignant.

Le distingué directeur de l’Assistance publique, M. Mourier, témoignait récemment du louable désir d’améliorer la situation de ces modestes et dévoués auxiliaires. Mais ce n’est encore qu’une intention. De toutes les réformes prédites dans la circulaire directoriale, aucune, jusqu’à ce jour, n’a été réalisée. Nous ne pouvons nous résoudre à faire indéfiniment crédit à l’Administration. À l’œuvre, monsieur le directeur ! L’enfer dans lequel vivent les infirmières laïques de l’Assistance publique doit être pavé avec autre chose que des bonnes intentions.

Les collaborateurs eux-mêmes de M. Mourier s’émeuvent en effet. Un de nos confrères insérait hier une lettre de M. Raoul Bompard, député, membre du conseil de surveillance de l’Assistance publique, dans laquelle ce délégué au Congrès de Londres procède à une suggestive comparaison entre la situation des nurses londoniennes et celle des infirmières parisiennes.

À Londres, écrit M. Bompard, la surveillance est confiée à des sisters pleinement instruites, pénétrées de leur responsabilité, traitées, non comme des bonnes, mais comme les gardes que les riches placent au chevet de leurs malades. Elles disposent de chambres séparées, de bains, d’un salon de conversation et de lecture, d’une infirmerie spéciale quand elles sont souffrantes. Les nurses, ou simples infirmières, ne sont pas moins bien traitées. Une administration maternelle, celle de la matrone, s’inquiète de leur santé comme de leur moralité, et s’intéresse à leurs promenades et à leurs distractions comme à leurs études.

Que l’on compare ces conditions de vie aux abominables dortoirs où nous entassons vingt ou trente jeunes femmes, avec deux cuvettes et un broc pour elles toutes, parfois à proximité de latrines puantes !

Nous avons voulu compléter la trop brève indication donnée par l’honorable député sur la triste situation des infirmières dans nos hôpitaux. Voici, à cet égard, les déclarations que nous avons reçues d’une surveillante, par nous interrogée hier après-midi.

Les infirmières parisiennes

Elles sont engagées, nous a-t-on dit, à partir de l’âge minimum de dix-huit ans. Elles gagnent 30 francs par mois pendant le premier semestre. Bien entendu, elles sont en outre logées, nourries, blanchies. Mais nous allons voir tout à l’heure en quoi consistent logement et blanchissage, et à quoi se réduit l’ordinaire. À partir du septième mois, elles passent dans la seconde classe et gagnent 34 francs. Réglementairement, une promotion de droit en première classe aurait lieu au bout de trois ans. En réalité, les « filles » de l’Assistance (car ainsi sont-elles désignées officiellement) passent quatre, cinq, six, voire sept années dans la seconde classe. Or, parvenues à ce sommum de la première classe, elles se voient rétribuées sur le pied de 37 francs par mois !

Et en échange de ce salaire dérisoire, à quelles besognes ne sont-elles point astreintes ! Encore, ne faut-il parler seulement de la nature du travail, mais de son étendue : tous les matins à cinq heures un quart, elles prennent leur service, pour ne le quitter qu’à six heures du soir, un jour, à huit heures, le lendemain, et ainsi de suite. Ce qui fait une moyenne de treize heures trois quarts de présence quotidienne.

Une demi-journée de congé par semaine leur est seulement accordée. Encore, sont-elles fréquemment consignées. Le jour de sortie, elles quittent l’hôpital à une heure de l’après-midi. Elles doivent rentrer à huit heures. Fréquemment, il est vrai, elles obtiennent un « bon » de dix ou onze heures, parfois de minuit ; mais il est excessivement rare que cette heure soit dépassée : elles ne peuvent donc même s’offrir le délassement du théâtre.

Encore, durant les dix premiers mois — souvent pendant un laps de temps double — doivent-elles s’imposer un travail supplémentaire : il leur faut suivre des cours théoriquea et prendre un diplôme.

Nourriture et logement

Les « filles » de l’Assistance prennent trois repas ; le premier à sept heures du matin, le second vers onze heures et demie, le troisième entre sept et huit heures du soir. Comme elles arrivent dans les salles à cinq heures un quart, vous voyez qu’elles demeurent à jeun durant une heure trois quarts. C’est donc avec l’estomac vide qu’elles accomplissent la partie la plus répugnante et la plus dangereuse de leur tâche : celle qui consiste à « changer » les malades. En réalité, elles ne pourraient y parvenir si, pour se remonter le cœur, elles n’avaient pris la tasse de café payée de leur poche. Encore faut-il dire que des administrateurs taquins s’y opposent parfois : je pourrais vous citer tel hôpital où les infirmières doivent prendre ce léger repas en cachette du directeur, comme si celui-ci, honteux de sa propre rapacité, en voulait cacher les effets.

Le repas du matin consiste en une soupe et un dessert, à onze heures et demie, viande et légumes (pas de dessert : « Il y en a eu le matin ! ».) Le soir, soupe, viande et légumes, mais toujours les mêmes légumes qu’à midi, pas de dessert. Encore, faut-il vous dire que ces aliments ne sont généralement pas mangeables. Ni la viande ni les légumes ne sont suffisamment cuits. On les sert presque froids, les salles étant généralement très éloignées de la cuisine. Même, figurez-vous qu’en été, c’est-à-dire au moment où l’on peut se procurer des légumes frais à très bas prix, les économats des hôpitaux persistent à servir à peu près exclusivement des légumes secs à leurs infirmières. Fréquemment, je vois celles-ci délaisser un aussi pitoyable ordinaire, pour ne guère vivre que de pain et de fromage.

Parlons des logements : ils sont infects, remplis de punaises et de vermines variées. Ce ne sont, d’ailleurs, pas des chambres séparées, mais des dortoirs. Point de lavabos. Les infirmières sont obligées de faire leur toilette dans les locaux des services auxquelles elles sont affectées. Rien pour mettre les vêtements. On n’autorise pas à placer des malles dans les dortoirs. Ces logements sont d’ailleurs fermés à clef toute la journée. De sorte que les pauvres filles, si elles sont fatiguées, ne peuvent aller prendre une heure de repos.

Conversation avec M. Mourier

Si l’on objecte que nous poussons au noir et que ce rapide tableau pèche par l’exagération, nous répondrons que le directeur actuel de l’Assistance publique envisage la situation comme plus épouvantable encore que nous ne l’avons dépeinte.

Au cours d’une conversation que nous avions avec lui il y a quinze jours environ, M. Mourier nous disait, en effet :

« Je profite, en ce moment, de loisirs relatifs pour visiter les établissements hospitaliers de l’Assistance. J’en reviens navré. Mon personnel infirmier, notamment, mal logé, mal nourri, mal payé, est en outre rongé par la tuberculose.

À l’hôpital Saint-Antoine, dans un pavillon d’isolement, j’ai constaté que des infirmières sont astreintes à faire jusqu’à trente-six heures de service consécutif.

Il n’y a pas de distinction entre le personnel soignant et le personnel servant : ces malheureuses ne quittent le chevet des malades que pour aller frotter ou laver le parquet.

Vous parlerai-je de leurs dortoirs ? Elles sont vingt et vingt-deux dans la même chambre. Il n’y a souvent point de lavabos. Et encore, y eut-il un lavabo commun, que les pudeurs seraient inutilement froissées. Mais à quoi bon faire intervenir les considérations morales, quand celles d’ordre purement matériel et pratique n’interviennent même pas.

Quelle différence avec Londres ! Les infirmières bien payées (elles débutent à 500 fr., le traitement maximum étant de 1,200) ne sont pas surmenées. Il y a distinction parfaite entre les deux personnels, servant et soignant. À la salle à manger, les nurses sont servies par les filles de salle. La nourriture est saine et abondante : l’équivalent de celle que l’on sert dans les bons hôtels moyens.

Elles habitent dans un pavillon séparé et y ont chacune leur chambre. Ce pavillon est d’ailleurs situé en dehors, mais bien entendu à proximité, de l’hôpital. Cela, par un luxe de précaution, afin d’éviter qu’elles ne respirent continuellement l’air du lieu. D’ailleurs, chaque jour, elles disposent de deux ou trois heures de loisir, qu’elles consacrent à une sortie : au grand avantage de leur santé, elles peuvent ainsi s’échapper de l’atmosphère pernicieuse habituellement respirée.

On a d’ailleurs pour elles toute espèce d’égards. Écoutez plutôt ceci : Avec le directeur du London hospital, nous nous présentons à la porte du pavillon des infirmières. Le directeur sonne, première formalité. Une fille de service vient, qui s’informe de l’objet de notre visite. Elle va en faire part à la matrone ; celle-ci demande nos cartes. Nous les faisons passer, seconde formalité. Après quoi seulement nous sommes reçus.

Nous le fûmes d’ailleurs admirablement. Nous nous assimes dans un salon très élégant, — lieu de réunion des infirmières, — où sont disposés piano, tables de thé et de jeux. La matrone nous fit ensuite visiter quelques appartements de nurses : mais nous ne pénétrâmes jamais sans qu’au préalable, autorisation ait été dûment accordée par l’habitante. Je me souviens encore de ce détail anecdotique : provisoirement, un appartement était occupé par deux infirmières qui y vivaient en commun. « C’est dégoûtant ! », déclara littéralement la matrone, en s’adressant au directeur responsable. »

Que dirait-elle, la digne matrone du London hospital, si elle était admise à visiter un de ces clapiers où vivent entassées, dans la plus absolue prosmicuité, vingt à trente infirmières parisiennes ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire