Par Clothilde Mraffko et Hervé Morin

Publié le 6 septembre 2022

Ces entités, embryoïdes créés à partir de cellules souches sans fécondation, pourraient servir, à terme, comme source pour prélever tissus et cellules pour des greffes.

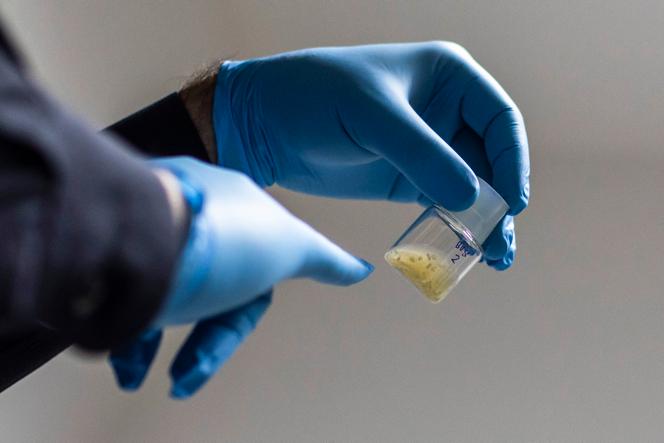

La boîte noire est à peine plus large qu’une caisse de vin. La face du dessus, transparente, laisse voir une roue qui fait tourner plusieurs tubes où de minuscules billes flottent dans du liquide jaunâtre : ce sont des embryons en pleine croissance. La machine est une sorte d’utérus artificiel qui reproduit les conditions d’une gestation in utero, inventé par le professeur Jacob Hanna et son équipe à l’Institut Weizmann des sciences, à Rehovot, en Israël. L’an dernier, ils y ont fait grandir des embryons de souris, nés d’une fécondation classique. Désormais, ils y font croître des « embryons synthétiques », créés à partir de cellules souches, sans gamètes – les cellules sexuelles – ni fécondation. Les chercheurs ont réussi à les faire se développer jusqu’à huit jours et demi, une première mondiale dévoilée début août.

Quelques jours plus tard, la revue Nature publiait des résultats similaires, auxquels l’équipe israélienne a contribué, témoignant de l’effervescence et de l’intense mélange de compétition et de coopération qui anime ce domaine ces dernières années.

Dans les deux cas, la percée concerne à la fois la méthode d’obtention et la durée de culture : à ce stade, les embryoïdes ont déjà un cerveau développé, un cœur qui bat, des intestins, les « somites », qui donneront les muscles, ainsi qu’un placenta. Ils sont à 95 % semblables aux embryons de souris naturels à ce stade de maturation, la gestation complète chez le rongeur étant de vingt jours.

De nouveaux horizons

La méthode est transposable sur les humains : l’équipe israélienne a déjà fait grandir « des embryons synthétiques, à un stade très précoce », qui sont pour l’instant encore très différents de ce que produit la nature, affirme le professeur Jacob Hanna. Au-delà de la prouesse technique et scientifique, son étude sur la souris, qui a suscité pas mal de fantasmes après sa publication dans la revue Cell, le 1er août, laisse entrevoir de nouveaux horizons, notamment pour mieux comprendre les étapes du développement des embryons, et dans le domaine de la fertilité ou de la médecine régénérative.

Ces « embryons de synthèse » – synthetic embryos, tels qu’ils sont nommés dans Cell – ne pourront pas mener une gestation complète et devenir des humains et des souris, souligne d’emblée le professeur Hanna. Lui-même hésite d’ailleurs sur le terme approprié pour les désigner, car ils ne sont pas fabriqués à partir d’un assemblage de cellules, comme d’autres modèles d’embryons obtenus artificiellement, mais ne sont pas naturels pour autant. Le scientifique de 43 ans évoque des « embryoïdes », car ils « accusent un large retard par rapport aux embryons [issus d’une fécondation]. Ils ne peuvent croître in vitro que jusqu’à huit jours et demi, contre onze jours pour les embryons obtenus par fécondation. C’est le maximum, pour l’instant. Au-delà, [on] ne peu[t] même plus les appeler embryons tellement ils ont de malformations ». Seules 0,5 % des entités ainsi recréées se développent – un faible taux de réussite qui n’inquiète pas l’équipe, car, à ce stade si précoce, les chercheurs peuvent les cultiver en masse.

L’idée n’est d’ailleurs pas de produire des « mini-moi », insiste le scientifique, mais de créer des « embryons progéniteurs » sur lesquels on puisse prélever des cellules ou des organes à greffer.« Nous faisons cela non pas pour que les gens vivent cent cinquante ans, comme dans la science-fiction, mais, par exemple, pour un patient qui va mourir parce qu’il ne trouve pas de donneur compatible pour une greffe de foie ou une jeune femme qui a eu un cancer, est en rémission grâce à la chimiothérapie, mais n’a plus d’ovules », justifie le chercheur. L’objectif est aussi de s’affranchir des cellules souches embryonnaires qui ont été la source initiale des embryoïdes, en partant de cellules adultes, à partir d’un prélèvement de sang ou d’un morceau de peau chez le patient, les scientifiques retravaillant les cellules obtenues pour leur donner les attributs de cellules souches dites « naïves », c’est-à-dire comme aux prémices d’une gestation, très peu différenciées. Elles se développeraient ensuite, dans l’utérus artificiel, récapitulant les différentes étapes de développement de l’embryon.

Les recherches de l’équipe de l’Institut Weizmann devraient aussi permettrede mieux comprendre les différents stades de développement de l’embryon

Le professeur Hanna estime que, dans le cas des humains, les embryoïdes ainsi créés devront être maintenus en « gestation »pendant trente à cinquante jours. Les scientifiques pourraient alors prélever l’organe ou les cellules visées, les faire croître un peu encore isolément si besoin, avant de procéder à la greffe. Les problèmes de comptabilité entre donneurs seraient ainsi éliminés, puisque l’organe créé émanerait des cellules mêmes du patient qui reçoit la greffe. La méthode serait aussi applicable pour des thérapies visant à remplacer des cellules malades ou déficientes.

Jusqu’alors, la médecine conduisait surtout des recherches autour de la culture de cellules souches pour recréer directement une lignée cellulaire particulière ou un organe seul – on parle d’« organoïdes ». Mais « des 250 cellules types qui constituent notre corps, on ne sait en reproduire de manière authentique qu’une dizaine », note Jacob Hanna. Dans le cas des organes, par exemple, la croissance n’est pas le fruit d’un seul processus, mais émane de plusieurs facteurs, dont la proximité avec d’autres organes dans le corps. C’est cette dynamique globale, subtile et unique, que les scientifiques ne savent pas imiter, dont il espère bénéficier avec les embryoïdes.

Les recherches de l’équipe de l’Institut Weizmann devraient aussi permettre de mieux comprendre les différents stades de développement de l’embryon, connus aujourd’hui uniquement à travers des moments T et non pas sur la durée ; en un mot, percer ce que Jacob Hanna appelle la « boîte noire de l’utérus ». Les scientifiques peuvent désormais retirer un embryon artificiel, le modifier et le remettre en gestation, pour observer ce qui se passe et comprendre la mécanique de différenciation à l’œuvre – naturellement, même sur les souris, une fois l’embryon retiré, il est impossible de le réimplanter.

Réduire le recours aux animaux

La machine qu’ils ont mise au point est essentielle pour pouvoir observer une gestation sans technique invasive ou contraire à l’éthique. L’institut en possède plusieurs, reliées chacune à une boîte cachant un fouillis de composants électroniques bricolés, et recouvertes d’un simple tissu noir pour cacher les embryons de la lumière. Enfin, grâce à ces embryoïdes, les scientifiques espèrent pouvoir réduire le recours aux animaux ou aux tissus biologiques issus d’avortements ou d’embryons surnuméraires créés dans le cadre de procédure d’aide à la procréation et ne faisant plus l’objet d’un « projet parental », selon l’expression consacrée en France.

Le professeur Hanna a créé son laboratoire en 2011, mais il n’est pas le seul à travailler sur ce sujet. A quelques semaines d’intervalle, une équipe dirigée par Magdalena Zernicka-Goetz (université de Cambridge, CalTech) a donc décrit des travaux similaires, publiés selon une procédure accélérée dans Nature, le 25 août. Des résultats obtenus en utilisant l’utérus artificiel inventé par les scientifiques de l’Institut Weizmann – Jacob Hanna est d’ailleurs crédité dans l’étude. Sans collaboration directe, l’équipe londonienne n’était pas impliquée dans les travaux en Israël, mais suivait de loin les développements : Magdalena Zernicka-Goetz siège au comité de pilotage d’une fondation qui finance les recherches de Jacob Hanna.

Des querelles d’antériorité pourraient poindre : lors de la présentation à la presse de ses résultats, Magdalena Zernicka-Goetz a mentionné les avoir soumis à Nature en novembre 2021, alors que Cell a reçu le manuscrit israélien le 5 juin et l’a rapidement publié début août. « C’est vraiment bien que Jacob ait validé notre approche, a-t-elle déclaré. Il savait que nous faisions cela, mais nous ignorions qu’il y travaillait. Nous avons été pris par surprise par sa publication. » Jacob Hanna indique de son côté que le manuscrit avait été soumis dès mai 2021 à une grande revue, qui l’avait rejeté un an plus tard, le conduisant à le proposer à Cell...

Pour les observateurs du domaine, il ne fait aucun doute que c’est l’avènement de l’utérus artificiel israélien qui a permis de prolonger le développement des embryoïdes, mais que l’état initial des cellules souches embryonnaires utilisées, inspiré de travaux des Londoniens, a aussi été déterminant. « Dire que ces travaux diffèrent, c’est couper les cheveux en quatre », estime ainsi Alfonso Martinez Arias (université Pompei Fabra, Barcelone), qui a développé des gastruloïdes, des structures cellulaires auto-organisées, qui reproduisent l’émergence du plan d’organisation de l’embryon humain, mais sans présenter de tissus cérébraux ou placentaires.

« Là où ces modèles d’embryons vont être très forts, ce sera dans la compréhension des causes d’infertilité et de l’origine développementale des maladies » Nicolas Rivron, Académie des sciences de Vienne

Les deux équipes rivales ont en tout cas entrepris de faire breveter « les applications en lien avec leurs découvertes », selon la formule employée dans la revue Cell, où Jacob Hanna, au titre des « déclarations d’intérêts », précise aussi être lié à la start-up Renewal Bio Inc., « qui vend des licences pour les technologies décrites ». Magdalena Zernicka-Goetz estime pour sa part qu’il est « trop tôt pour parler de commercialisation ».

Que faut-il penser des perspectives scientifiques et médicales ouvertes par ces embryoïdes ? « Je ne pense pas que, pour l’instant, cela puisse avoir une quelconque valeur pour la médecine régénérative, tranche Alfonso Martinez Arias. Un processus qui se produit à une fréquence aussi faible et qui cause autant de dommages n’est tout simplement pas utile. Peut-être à long terme, et avec beaucoup de contrôles éthiques, mais je pense que les organoïdes et nos modèles embryonnaires sont, à l’heure actuelle, mieux placés tout en respectant les cadres éthiques. »

« Dans le domaine de la clinique, les procédures sont tellement lourdes qu’au regard de la complexité et de l’hétérogénéité des tissus obtenus ce ne sera pas compétitif par rapport aux banques de cellules souches par exemple », estime pour sa part Laurent David (université de Nantes), qui travaille lui aussi sur ce genre de modèle. Il salue en revanche l’apport d’un tel outil « sur le plan cognitif », pour la compréhension du développement embryonnaire. Il est ainsi impressionné par les images de cœur battant obtenues par Jacob Hanna, sur une période de la gestation jusqu’alors inaccessible in utero. Mais il faudra affiner les rendements et réduire les coûts pour que les laboratoires de biologie en fassent un outil banal.

« Là où ces modèles d’embryons vont être très forts, ce sera dans la compréhension des causes d’infertilité et de l’origine développementale des maladies », appuie Nicolas Rivron, qui a lui-même développé, à l’Académie des sciences de Vienne, des blastoïdes – reproduisant le stade blastocyste, juste avant l’implantation dans l’utérus maternel. « Cela pourrait avoir un impact majeur dans le développement de contraceptifs, de médicaments pour la fertilité, pour la médecine développementale préventive ou encore la toxicologie », énumère-t-il – des pistes aussi soulignées par Magdalena Zernicka-Goetz.

« Un placenta synthétique »

Mais Nicolas Rivron juge que la production d’organes serait beaucoup moins problématique à partir d’un gastruloïde, par exemple, qu’à partir d’un modèle d’embryon intégré : « Il existe un principe éthique de subsidiarité qui stipule que les buts poursuivis se doivent d’être atteints avec les moyens les moins problématiques d’un point de vue moral. » En l’occurrence, avoir recours à des entités cellulaires moins avancées dans leur développement, plus distantes d’embryons humains.

« A l’heure actuelle, en théorie, on n’a pas besoin d’embryons entiers pour avancer médicalement », pense, lui aussi, Stéphane Nedelec (Inserm, Sorbonne Université). Etudiant organoïdes et embryoïdes, il estime cependant que ces nouveaux modèles pourront réduire le recours à l’expérimentation animale – un aspect que fait aussi valoir Magdalena Zernicka-Goetz.

Celle-ci pointe déjà le prochain défi, pour pulvériser la barrière des huit jours et demi chez la souris : « Il sera essentiel d’avoir aussi un placenta synthétique si nous souhaitons aller au-delà de dix à onze jours », prédit-elle. La survie et le développement des embryoïdes passent en effet par un apport de nutriments, mais aussi par des échanges biologiques, génétiques, hormonaux et autres avec cet organe mal connu.

En parallèle des essais avec les souris, Jacob Hanna a en tout cas déjà commencé à cultiver ses propres cellules – et celles de neuf autres participants, des collègues, mais aucun étudiant, pour que les consentements ne soient pas biaisés par des relations de pouvoir. La route est encore longue : « Des années de recherche, des millions de dollars, et nous avons besoin de l’aide de l’industrie », prévoit-il. D’où la création, en juin dernier, de Renewal Bio, qui se concentrera uniquement sur l’humain. Jacob Hanna en est le fondateur et le conseiller scientifique ; pour l’instant, son partenaire a lancé un appel à de potentiels investisseurs et embauché deux anciens étudiants du chercheur, actuellement encore en formation.

Cela devrait aussi laisser le temps d’explorer les questions éthiques que ces recherches soulèvent. Jusqu’à présent, les débats se sont concentrés sur les embryons naturels, autour, notamment, de la durée limite de leur croissance hors utérus. La Société internationale de recherche sur les cellules souches (ISSCR), qui édite des lignes directrices, préconisait jusqu’alors quatorze jours maximum comme limite de mise en culture des embryons humains, mais, dans ses recommandations publiées en mai 2021, elle invite les législations locales à reconsidérer la question pour étendre la période de mise en culture. Quant aux embryons artificiels, auparavant, ils se résumaient surtout à des « essais à des stades très précoces, un assemblage de cellules ». « On surveillait, mais il n’y avait pas de restrictions. Aujourd’hui, c’est différent », remarque le professeur Hanna. L’ISSCR procède actuellement à une révision de ses guidelines (« lignes directrices ») pour mieux intégrer les avancées des embryoïdes, à mesure que la distance avec les embryons humains se réduit.

Jacob Hanna dispose de l’agrément éthique de l’Institut Weizmann, en accord avec les lignes directrices internationales, pour ses recherches sur les embryons synthétiques humains et espère qu’une discussion se lance rapidement, loin des tentations « populistes ». « Vous ne bannissez pas la recherche sur les virus parce que quelqu’un peut produire un virus dangereux et tuer la moitié de l’humanité. Or, les virus sont bien plus dangereux que ce que nous faisons », remarque-t-il.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire