Par Cécile Ducourtieux Publié le 25 juin 2023

ENQUÊTE Il y a soixante-quinze ans, accostait au Royaume-Uni le paquebot « Windrush », avec les premiers immigrés caribéens venus reconstruire le pays. En raison des politiques anti-immigration, de nombreux descendants de cette « génération “Windrush” » ont été traités comme étant des sans-papiers. Livrés à une administration amnésique, beaucoup attendent toujours les indemnisations qui leur ont été promises.

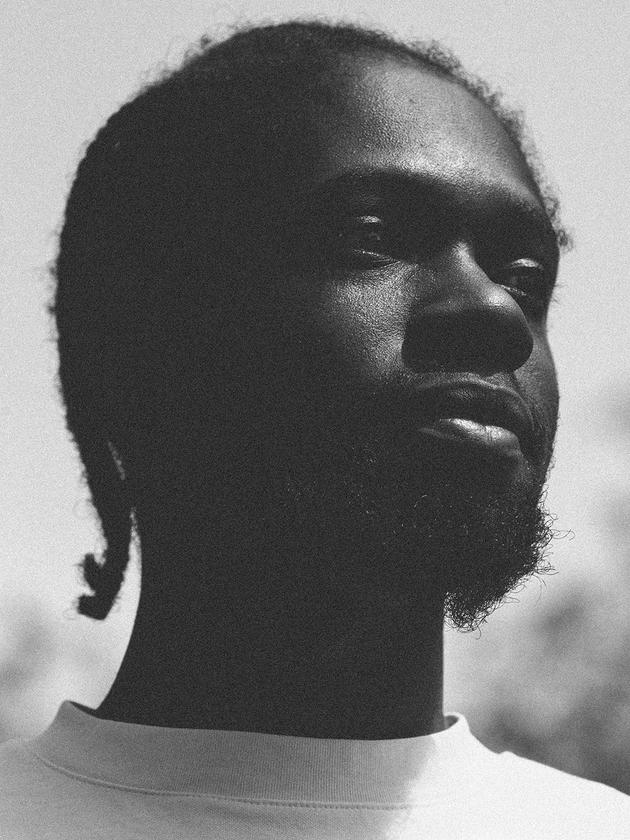

Un modeste pavillon dans une rue paisible du nord de Londres, entre une école primaire et la voie de chemin de fer. Enfoncés dans le canapé, Janet McKay-Williams et son compagnon, Anthony Bryan, casquette vissée sur la tête, nous reçoivent. Ce peintre décorateur de 65 ans, à la retraite, est arrivé au Royaume-Uni en 1965, à l’âge de 8 ans, depuis la Jamaïque, où il est né, pour rejoindre sa mère qui travaillait comme couturière à Londres. Né avant l’indépendance de la colonie britannique (en 1962), Anthony Bryan bénéficiait d’un droit de séjour permanent dans le « Mother country »(« mère patrie »), le surnom qu’on donnait encore dans les Caraïbes à la Grande-Bretagne.

En 2015, il veut rendre visite à sa mère, retournée à la Jamaïque. Il a besoin d’un passeport : il n’en a jamais eu. Il n’a jusqu’à présent jamais pris de vacances à l’étranger et, quand il a débarqué au Royaume-Uni, son nom était inscrit sur le passeport de son grand frère, comme c’était souvent l’usage pour les enfants.

« Au bout de quelques semaines, un sous-traitant du Home Office [le ministère de l’intérieur], l’organisme Capita, me dit que je ne suis pas enregistré comme britannique, que je suis en situation illégale et que je serai expulsé si je n’arrive pas à prouver que j’ai vécu ici toute ma vie », relate Anthony Bryan.

Place réservée dans un avion pour la Jamaïque

C’est le début d’un véritable calvaire. Aidé par Janet McKay-Williams, il tente de rassembler des documents prouvant qu’il a vécu plus de cinquante ans sans discontinuer au Royaume-Uni. Mais il a perdu son extrait d’acte de naissance depuis longtemps, son collège n’existe plus, son école primaire ne conserve les registres que pendant vingt ans.

« J’ai dû recontacter des professeurs, leur demander des courriers certifiant qu’ils se souvenaient de moi. On me réclamait des photos, mais ce n’était pas simple : à l’époque, pourquoi me serais-je pris en photo devant mon école ? ! De toute façon, ça n’était jamais assez pour le Home Office, on me disait que les documents que j’apportais, j’aurais pu les fabriquer. On pensait que je mentais », déplore Anthony Bryan.

Assimilé à un sans-papiers, il perd son travail de peintre, son droit d’accès aux aides sociales, à l’hôpital public. Sa situation s’aggrave quand il est arrêté et menacé d’expulsion. Il passe trois semaines dans un centre de détention, à 260 kilomètres de Londres. « Il était loin, je ne savais pas comment le rassurer au téléphone, je me sentais impuissante », raconte Janet McKay-Williams. Il est finalement relâché « parce [qu’il a] fini par trouver une erreur dans son dossier »,après qu’il a présenté les documents au Home Office, raconte-t-elle (les autorités avaient mélangé des éléments de son dossier avec celui d’un homonyme). En 2017, Anthony Bryan est de nouveau arrêté à son domicile. Sa place dans un avion pour la Jamaïque est déjà réservée quand sa compagne décroche l’aide d’un avocat, qui bloque son départ forcé in extremis.

Invités à venir travailler par les autorités

A l’époque, le couple ignore qu’il n’est pas seul à vivre ce cauchemar. Ils sont en réalité des milliers, pour la plupart Britanniques d’origine caribéenne, à se retrouver en délicatesse avec le ministère de l’intérieur. Presque tous sont des membres ou des descendants de la « génération Windrush », du nom d’un paquebot, le HMT Empire Windrush : leurs parents ont souvent été invités à venir travailler par les autorités britanniques.

Comme ces milliers d’infirmières ou d’élèves infirmières jamaïcaines enrôlées pour renforcer les rangs du NHS, le tout nouveau service public de la santé, fondé en 1948. Ou les milliers d’agents de la compagnie des transports de Londres qui avait lancé des campagnes de recrutement massif dans les Caraïbes, notoirement à la Barbade. Ce 22 juin, un peu partout au Royaume-Uni, sont fêtés les 75 ans de l’arrivée de ce premier paquebot, qui a transporté, en 1948, les 500 primo-représentants de cette génération ayant contribué à la reconstruction du pays après la guerre.

Vidéo d’actualités de 1948 montrant l’arrivée du HMT Empire Windrush

Nés dans une colonie avant son indépendance ou citoyens du Commonwealth, les membres de la génération Windrush ont débarqué entre la fin des années 1940 et le début des années 1970. Pour les Caribéens, leur nombre est estimé à environ 500 000 selon l’université d’Oxford. Arrivés légalement, beaucoup d’entre eux ont pourtant été accusés d’être en situation irrégulière.

Pendant des mois, Amelia Gentleman, une journaliste du Guardian, a accumulé les témoignages de ces Britanniques. Elle publie un premier article sur le sujet en novembre 2017 et raconte l’histoire d’Anthony Bryan en décembre de la même année. Son dossier est rapidement débloqué. « Ils m’ont donné mon passeport, j’ai pu aller voir ma maman qui était bien malade », se rappelle Anthony Bryan.

Theresa May durcit le droit migratoire en 2012

Le « scandale Windrush » éclate en 2018. Le ministère de l’intérieur admet avoir détenu ou expulsé par erreur au moins 164 personnes. Le gouvernement met en place un fonds de compensation, en 2019, évaluant à au moins 15 000 le nombre de bénéficiaires potentiels. Début 2020, une enquête indépendante menée par Wendy Williams, une inspectrice-cheffe de la police, conclut « qu’une ignorance institutionnelle et un manque de sérieux face aux questions d’ordre racial (…) compatibles avec certains éléments de racisme institutionnel » expliquent les graves erreurs d’appréciation du Home Office. Priti Patel, la secrétaire d’Etat à l’intérieur chargée de l’affaire, déclare le 19 mars 2020 être « profondément désolée » pour la « terrible injustice » subie par des membres de la génération Windrush.

Quelques années plus tôt, en 2012, Theresa May, alors secrétaire d’Etat à l’intérieur du gouvernement de David Cameron, met en place une politique baptisée « environnement hostile pour les immigrants illégaux », qui a joué un rôle déclencheur crucial dans le scandale Windrush. Elle durcit le droit migratoire en imposant aux employeurs, aux bailleurs ou aux services sociaux de réclamer une preuve de citoyenneté britannique ou de droit de séjour permanent à leurs bénéficiaires ou employés. Ce nouveau cadre juridique ne tient pas compte des conditions d’arrivée, quarante à soixante ans plus tôt, d’une bonne partie de la génération Windrush, qui se retrouve alors en grande difficulté pour prouver ses droits.

Les personnes entrées enfants au Royaume-Uni n’avaient pas de passeport britannique, ceux de leurs parents ont souvent été égarés. « Le Royaume-Uni est un des rares pays à n’avoir pas introduit de carte d’identité, ce qui n’a pas aidé », souligne Juanita Cox, spécialiste des migrations à l’Institut d’histoire de l’université de Londres. La plupart ne peuvent pas non plus compter sur les landing cards, ces registres établis par la douane au moment de leur débarquement, signalant leur nom et la date de leur arrivée en Grande-Bretagne : un grand nombre a été détruit par le ministère de l’intérieur en 2010, dans le cadre d’une procédure routinière de déstockage des archives.

La complexité de la législation migratoire n’arrange rien. L’Immigration Act 1971 a privé les habitants du Commonwealth d’un droit de séjour automatique : il ne garantit ce droit qu’à ceux arrivés avant 1973, mais, à l’époque, les autorités britanniques ne délivrent aucun document confirmant ce droit ni ne tiennent de registre des bénéficiaires. « Beaucoup ignoraient aussi qu’ils ont alors acquis d’office la nationalité du pays où ils sont nés quand il est devenu indépendant », explique la chercheuse Juanita Cox.

Anthony Bryan avait ainsi la nationalité jamaïcaine et pouvait dès lors être expulsé dans ce pays, dont il n’avait pourtant aucun souvenir. Enfin, le Home Office est affecté par les politiques d’austérité décidées à partir de 2010 par les gouvernements conservateurs. « Le ministère a fait de plus en plus appel à la sous-traitance et les gens qui connaissaient l’histoire compliquée de l’Empire et du Commonwealth sont partis à la retraite. Les nouveaux employés ne comprenaient pas les situations individuelles complexes, pensaient que les personnes mentaient », raconte Juanita Cox.

A partir de 2009, Dominic Akers-Paul a été confronté à une institution rigide pour les cas qui, comme le sien, n’entrent dans aucune case. Cet ingénieur ferroviaire de 29 ans, né à Londres, raconte son histoire dans un café près de la City. « Ma mère est née sur le bateau qui faisait la traversée, en 1963, depuis Saint-Kitts-et-Nevis [dans les Petites Antilles]jusqu’à Southampton. Quand j’ai gagné un concours d’écriture, à 15 ans, avec un voyage aux Etats-Unis à la clé, j’ai fait une demande de passeport. On m’a dit que je ne pouvais pas l’obtenir parce que le ministère n’avait pas la preuve que ma mère était britannique. Il aurait fallu qu’elle naisse sur le sol britannique ou à Saint-Kitts [qui était encore une colonie de l’Empire]. »

Il est privé de son voyage et ne peut entamer l’apprentissage en mécanique qu’il souhaitait, car il doit fournir une preuve de citoyenneté. Impossible pour lui également de se rendre à l’enterrement de sa grand-mère paternelle à Grenade. « J’étais frustré, coincé ici, sans preuve de nationalité », raconte-t-il. En mai 2011, son dossier est transféré à un conseiller du Home Office plus expérimenté et, soudain, sa situation se débloque : « J’ai eu mon passeport au mois de septembre suivant. »

Sa mère décède sans qu’elle puisse la voir

Le parcours de certaines victimes montre que l’environnement « hostile » à l’immigration a commencé bien plus tôt qu’en 2012. Dès la fin des années 1960, les gouvernements britanniques, travaillistes comme conservateurs, multiplient les freins à l’immigration. C’est le temps de la montée du parti d’extrême droite British National Front, celui de l’infamant discours anti-immigration du député conservateur Enoch Powell, qui, en 1968, évoque « les rivières de sang »à venir d’une fantasmée confrontation entre les communautés. A Bristol, à Londres ou à Birmingham, les minorités noire et asiatique sont souvent confrontées à un racisme brutal. La crise économique et sociale qui fait suite en Grande-Bretagne au premier choc pétrolier de 1973 exacerbe ce climat d’intolérance.

Les ennuis de Glenda Caesar avec le Home Office commencent dès la fin des années 1990. Cette femme de 62 ans est arrivée bébé de la Dominique, dans les Antilles, en 1961, avec sa mère, pour rejoindre son père, déjà installé à Londres.Dans sa cuisine du quartier d’Hackney, dans l’est de la capitale, cette femme déterminée au rire communicatif explique son histoire. « En 1998, ma maman, qui était repartie à la Dominique, est tombée malade. J’ai fait une demande de passeport pour la rejoindre, mais le Home Office m’a dit ne pas avoir la preuve que j’étais britannique, alors que j’avais travaillé plus de vingt ans au NHS [le service de santé public]. J’ai eu quatre enfants, tous nés ici. »

Glenda Caesar renonce à obtenir son passeport, sa mère décède sans qu’elle puisse la voir, son corps est rapatrié au Royaume-Uni. En 2009, alors qu’elle vient de trouver un poste de secrétaire médicale à mi-temps pour arrondir sa retraite, sa situation se complique. Le cabinet médical change de directeur, ce dernier lui demande son passeport, puis finit par la licencier pour « faute grave », car elle est considérée comme illégale.

Glenda Caesar perd aussi ses allocations retraite, est obligée de travailler au noir et de compter sur ses enfants pour payer son loyer. Cet enfer dure dix ans. « Le pire, c’était que mon plus jeune fils était aussi dans le même cas que moi », souligne-t-elle. Le ministère de l’intérieur refuse d’établir un passeport au jeune homme, car, explique-t-elle, « il est né d’un autre père que les trois autres et il porte mon nom. » Elle soupire : « Ces années ont été horribles, j’ai eu des pensées suicidaires, mon fils était dépressif. » Leur situation ne se débloque qu’en 2018, juste après qu’elle a raconté son histoire sur la chaîne ITV. Le Home Office la contacte, et, en quelques jours, elle et son fils obtiennent enfin leur « red book » (le surnom du passeport britannique).

L’histoire d’Anthony Bryan a fait l’objet d’un film produit pour la BBC en 2020, Sitting in Limbo, qui a obtenu un succès d’audience et d’estime, et dont le scénariste, Stephen S. Thompson, est son demi-frère. L’œuvre a reçu un Bafta (l’équivalent britannique d’un Golden Globe) en 2021. « C’était un peu surréel », se souvient Anthony Bryan, en soupesant la statuette du prix rangée sur le meuble télé de son salon. « Pour moi, c’est comme si cette reconnaissance n’avait jamais existé, lâche-t-il, car, en réalité, le scandale Windrush est toujours en cours. »

Bande-annonce (en anglais) du film Sitting in Limbo

En effet, cinq ans après le lancement du fonds d’indemnisation pour les victimes, il ferraille toujours avec le ministère de l’intérieur pour obtenir une somme qu’il estime correspondre à la gravité du préjudice qu’il a subi. Il est las : « On dirait que le ministère attend qu’on meure pour ne rien avoir à nous payer. » Paulette Wilson, une femme dans le même cas que lui et dont le témoignage a également été décisif pour mettre au jour le scandale, est morte en 2020, à l’âge de 64 ans, avant d’avoir reçu son indemnité.

Après de multiples démarches, le Home Office a fini par proposer 93 000 livres sterling (108 000 euros environ) d’indemnités à Anthony Bryan, mais voulait encore, en mai, retenir de ces sommes des avances faites au moment du décès récent de sa mère et d’un de ses fils. « Je serai chanceux si j’en tire 60 000 livres [70 000 euros] », lâche-t-il.

Janet McKay Williams s’insurge : pourquoi le Home Office ne veut-il pas tenir compte des trois années où son compagnon n’a pas travaillé et pendant lesquelles il n’a pas pu cotiser pour sa retraite ? Et pourquoi ignore-t-il son état de santé ? « Sa bronchite chronique s’est aggravée, peut-être avec le stress et ces trois années sans voir un médecin », observe-t-elle. Les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome post-traumatique : « Je ne supporte pas quand les gens frappent trop fort à la porte, cela me rappelle le moment où l’on est venu m’arrêter. »

Parcours laborieux en matière d’indemnisation

En matière d’indemnisation, le ministère fait subir aux victimes le même parcours laborieux que lorsqu’il les soupçonnait d’être en situation irrégulière. A eux d’apporter la preuve qu’ils « méritent » bien leur indemnité, de documenter leurs pertes financières ou l’impact sur leur vie et celle de leurs proches des erreurs administratives.

Glenda Caesar a reçu une première offre de compensation d’à peine plus de 22 000 livres sterling (25 000 euros) fin 2020. « Pour avoir passé dix ans sans pouvoir travailler légalement et avoir failli me tuer ? », s’indigne-t-elle. Elle a fait appel et obtenu une nouvelle offre, à environ 80 000 livres (93 000 euros), qu’elle a refusée, puis une troisième, cette fois « à six chiffres », qu’elle a acceptée. Son fils a aussi obtenu une indemnisation. Sa mère la jugeait injuste, « mais il a quand même accepté, il voulait tourner la page. »

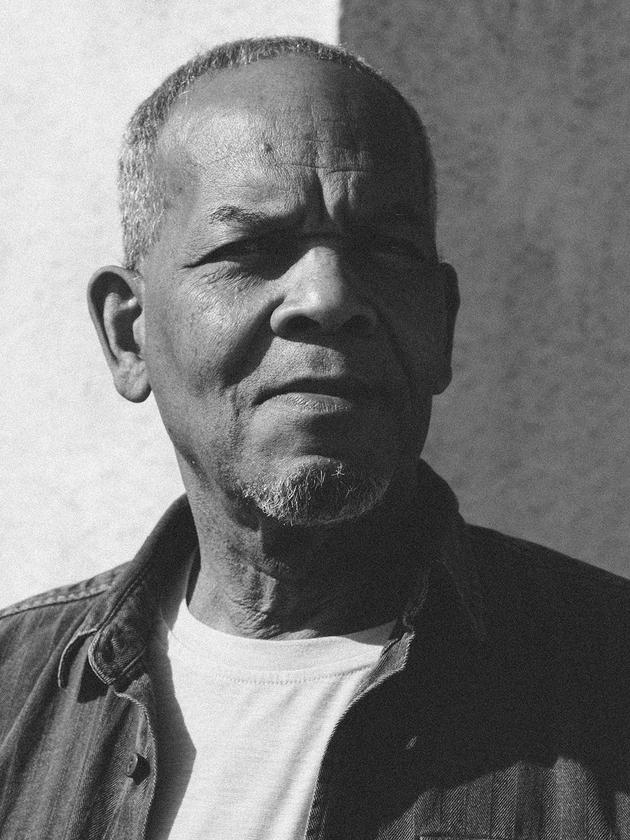

« Le système des indemnités n’est pas adéquat. Il ne tient pas compte de l’impact sur la santé mentale et physique des victimes de l’injustice qu’elles ont subie », pointe l’universitaire Juanita Cox. Charlotte Tobierre, 37 ans, et son père, Thomas Tobierre, 69 ans, en ont fait l’amère expérience. Pour ce dernier, un ingénieur en mécanique, les ennuis commencent en 2017 quand son patron annonce que l’usine où il travaille depuis vingt-sept ans va fermer. Il retrouve vite un emploi. Mais, à cause des lois de 2012, il doit apporter la preuve qu’il est entré légalement dans le pays.

Arrivé en 1961 à l’âge de 7 ans de Sainte-Lucie, dans les Antilles, il n’y parvient pas. Privé de salaire, il dépense toutes ses économies, y compris son plan épargne retraite, pour payer ses factures. Son épouse est atteinte d’un cancer de l’intestin. « J’étais en période d’essai sans pouvoir prendre de congés, je ne pouvais pas amener ma femme à ses séances de chimiothérapie », regrette Thomas Tobierre. C’est Charlotte qui accompagne sa mère aux rendez-vous : « Je l’attendais sur le parking de l’hôpital avec mes enfants dans la voiture en train de faire les devoirs », se souvient-elle.

En 2019, année où il parvient enfin à obtenir un droit de séjour permanent, Thomas Tobierre, assisté par sa fille, monte un premier dossier de demande d’indemnisation que le Home Office égare. Ils en constituent un deuxième, ne se voient proposer que 3 000 livres sterling (3 500 euros) d’indemnités : ils refusent. Ils reçoivent une deuxième offre, qu’ils rejettent à nouveau, puis une troisième qu’ils acceptent même si elle ne prend pas en compte le plan de retraite perdu de l’ingénieur (14 000 livres).

La santé de son épouse se détériore, le cancer s’est métastasé. Ils ont besoin d’argent afin d’aménager la maison pour elle. A l’automne 2021, très faible, la mère de Charlotte (britannique et blanche) monte elle aussi un dossier d’indemnisation, faisant valoir l’impact sur elle des préjudices subis par son mari.

« Ma femme aurait voulu régler le problème de ma retraite avant de partir et récupérer de l’argent pour ses funérailles », explique Thomas Tobierre. Le Home Office fait subir à la malade de longues interviews en zoom. L’argent finira par arriver, mais après son décès. « Ce processus nous a rendus encore plus mal qu’on ne l’était déjà », déplore Thomas Tobierre.

Des personnes éligibles n’osent pas se manifester

En avril, l’ONG Human Rights Watch a publié un rapport très critique sur le système d’indemnisation, estimant qu’il « a laissé tomber les victimes ». Cinq ans après son lancement, seules 12,8 % des personnes éligibles ont obtenu des indemnités. « Ce système devrait être indépendant, fournir une aide juridique aux demandeurs pour les accompagner dans le processus de demande complexe, réduire la charge de la preuve indûment élevée et fournir des voies de recours significatives », analyse l’ONG.

Beaucoup de personnes éligibles n’osent même pas se manifester, estiment les associations de victimes. « Elles ont peur du Home Office, parce qu’elles n’ont plus confiance ou ont un casier judiciaire et ont peur d’être expulsées », selon Glenda Caesar, qui aide d’autres personnes en détresse au sein de l’association Windrush Lives.

Spécialiste de la santé publique à l’University College de Londres, Rochelle Burgess mène une enquête sur les traumatismes des victimes du scandale Windrush. Elle estime que la gestion du fonds d’indemnisation devrait être confiée à un autre organisme que le ministère de l’intérieur, avec des gens formés à la gestion des traumatismes. « Les victimes se sont vu imposer de multiples violences. Le ministère leur en inflige de nouvelles en leur demandant de prouver qu’elles ont subi un préjudice. Les conséquences sont des dépressions, des pulsions suicidaires, et il n’y a rien pour les prendre en charge psychologiquement. »

Un porte-parole du Home Office défend le ministère : « Le gouvernement est engagé à corriger les erreurs du scandale Windrush. Nous avons déjà payé ou offert plus de 72 millions de livres sterling [84 millions d’euros] d’indemnisation aux personnes touchées, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire et nous continuons à tendre la main aux communautés afin que tous ceux qui peuvent être éligibles au programme bénéficient du soutien dont ils ont besoin. »

« Racisme institutionnel »

Très à droite du Parti conservateur, l’actuelle secrétaire d’Etat à l’intérieur, Suella Braverman, a cependant renoncé, début 2023, à l’un des engagements pris par le gouvernement lorsqu’a éclaté le scandale Windrush : la mise en place d’un commissaire aux migrants chargé de porter leurs revendications auprès des autorités britanniques. « A mon avis, il y a aussi du racisme institutionnel au sein du ministère. Je n’accuse pas les agents du ministère d’être racistes individuellement, mais il y a encore cette manière choquante de penser que les Britanniques sont ceux qui ont la peau claire », estime Anna Steiner, enseignante en droit à l’université de Westminster et cofondatrice de la Windrush Justice Clinic, un regroupement d’ONG et d’universités fournissant du soutien juridique gratuit aux victimes.

« Quand j’étais jeune, j’étais fière de dire que j’étais britannique. C’est fini, parce qu’on nous a refusé d’être à la fois noirs et britanniques », explique Glenda Caesar. Quant à Anthony Bryan, il dit se sentir désormais mieux à la Jamaïque, qu’il n’a vraiment découverte que tout récemment, dûment muni de son passeport britannique. Quand on l’a rencontré, fin mai, il revenait d’un séjour de plusieurs mois dans l’île : « Là-bas, au moins, j’arrive à penser à autre chose qu’au scandale. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire