Publié le 21 novembre 2023

Dans les années 1980 et 1990, obnubilés par le trou de la Sécu, les ministres successifs de la Santé ont fortement limité la formation des médecins, accusés de doper les dépenses. Retour sur une politique de court terme, responsable de la pénurie actuelle.

Prévoir l’avenir est un art périlleux. En 1998, dans son livre Sécurité sociale : l’échec et le défi, Gilles Johanet, à ce moment-là ancien et futur directeur de l’Assurance maladie, regrette « une pléthore [de médecins] qui ne devrait disparaître que vers 2030 ». Il se faisait alors l’écho d’une opinion largement répandue.

Aujourd’hui, à sept ans de l’échéance, force est de reconnaître l’évidence : le pronostic était erroné. En fait de surpopulation médicale, on a 600 000 patients touchés par une maladie chronique qui n’ont plus de médecin traitant, pourtant indispensable à leur suivi. Au total, entre 6 et 7 millions d’assurés sociaux en sont dépourvus. Un récent rapport sénatorial établit qu’1,6 million de personnes renoncent à des soins, et que 30 % de la population vit dans un désert médical. Malgré la tripotée de dispositifs reportant une partie des tâches sur d’autres personnels soignants, la profession est à bout de souffle : plus d’un généraliste sur deux, débordé, refuse de nouveaux patients. Il ne se passe pas six mois sans que les parlementaires ne débattent d’une mesure susceptible d’alléger leur fardeau. Vaccination contre la grippe et le covid en pharmacie, signature des certificats de décès en voie d’être confiée aux infirmiers, accès direct aux kinésithérapeutes, délivrance des certificats d’aptitude sportive par des paramédicaux… la liste des actes sortant des cabinets médicaux ne cesse de s’allonger.

Résorber le déficit de la sécu en limitant le nombre de diplômés

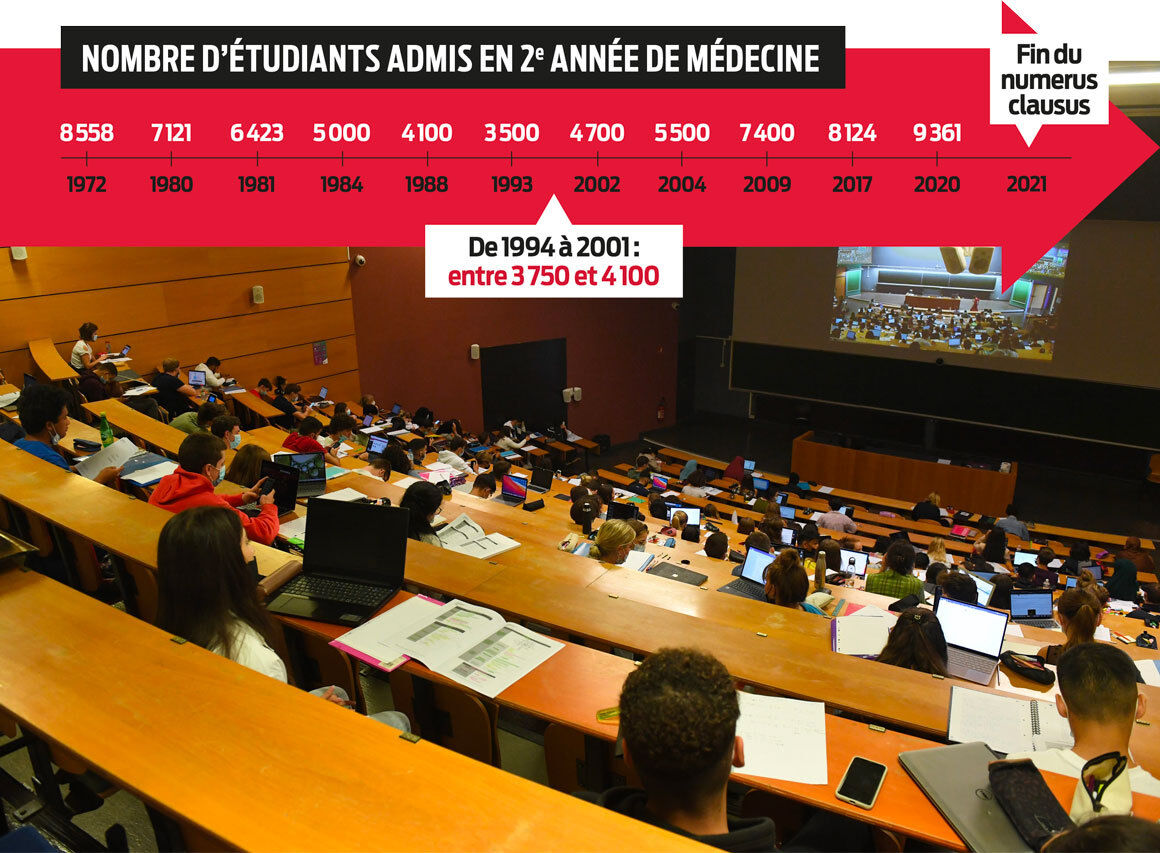

La situation devrait encore se dégrader. Selon les projections, il faudra attendre 2035 pour qu’elle revienne au niveau actuel, c’est-à-dire médiocre, et quelques années de plus avant qu’elle ne s’améliore. Le pire est donc devant nous. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu advenir ? Il faut remonter aux années 1980 pour comprendre. Persuadés, à l’époque, que les médecins sont, par leur nombre, responsables du déficit de la Sécu, les décideurs veulent en diminuer les effectifs. Principal outil utilisé, le numerus clausus (« numéro fermé », en latin), qui détermine combien d’étudiants en santé sont autorisés à poursuivre leurs études. Instauré dans la foulée de mai 1968, il est fixé annuellement à environ 8 500 places, jusqu’en 1977. C’est que les toubibs en devenir constituent des forces vives qui, pendant tout leur cursus, font tourner les hôpitaux et y assurent presque toutes les gardes. Mieux vaut, dans un premier temps, les préserver. Au début des années 1980 cependant, la donne change. Crise économique et flambée des dépenses de santé contribuent à forger « un consensus très fort autour de la nécessité de fermer le robinet », note le sociologue Marc-Olivier Déplaude, qui a écrit La hantise du nombre. Une histoire du numerus clausus de médecine. C’est que l’offre en médecins double entre 1975 et 1989, passant de 81 000 à 168 700. Pile quand le trou de la Sécu obnubile nos dirigeants… De là à établir un lien entre les deux, il n’y a qu’un pas, que la classe politique, de gauche comme de droite, franchit allègrement. Pour réduire les coûts, il leur semble urgent de limiter les effectifs.

Des quotas qui arrangent certains

Le numerus clausus tombe à 5 000 en 1984, puis à 4 100 quatre ans plus tard. La mécanique s’enclenche. En 1993, il chute à 3 500, son plus bas niveau, où il est maintenu six années durant. Les syndicats médicaux ne protestent pas, bien au contraire. « Leur combat, ce sont les revenus de leurs adhérents. Moins il y a de praticiens, mieux ils se portent, parce qu’ils gagnent plus. Ceux qui exercent en libéral ne veulent pas être nombreux, contrairement aux professionnels de santé salariés », détaille le Dr Daniel Wallach, dermatologue, auteur en 2011 du très documenté Numerus clausus, pourquoi la France va manquer de médecins.

En échec régulier lors des négociations sur les tarifs des consultations, les syndicats peuvent garder la tête haute tant que les quotas de docteurs restent faibles. In fine, seuls les universitaires et les hospitaliers s’insurgent contre ce resserrement drastique. Les premiers souhaitent protéger les capacités d’enseignement dans les facultés de médecine, et mettent en avant les besoins grandissants de la population. Ils demandent, dès 1980, par la voix du doyen Patrice Queneau, que le numerus clausus soit remonté d’urgence et maintenu à 10 000. Les seconds comptent désespérément sur les étudiants pour s’occuper des malades dans leurs services.

Manque d’attractivité

Dans ce mouvement délibéré d’assèchement de la filière de formation, la médecine générale – celle à qui on demandera, à peine quelques années plus tard, de fournir les pivots du système de soins – paie un lourd tribut. « À l’origine, la baisse du numerus clausus visait plutôt à réduire l’offre en spécialistes, car il était admis qu’ils généraient le gros des dépenses, et à préserver celle en généralistes, pour passer d’une répartition égale à un déséquilibre en faveur de la médecine générale, indique Marc-Olivier Déplaude. Mais cela aurait diminué le nombre d’internes à l’hôpital. Or, ils étaient indispensables à leur fonctionnement. Cet arbitrage n’a pas eu lieu. »La médecine générale souffre, en outre, d’un manque d’attractivité, en particulier financière, auprès des étudiants, « les honoraires libres étant réservés aux spécialistes », rappelle l’expert. D’ailleurs, une fois diplômés, une partie des généralistes délaissent leur vocation d’origine : 20 % se tournent vers l’addictologie, la prise en charge des sportifs, la gériatrie, les urgences ou les thérapies parallèles. Tout concourt à tarir le flux, à l’entrée comme à la sortie du cursus.

La Nouvelle génération travaille moins que l’ancienne

En pleine cure d’amaigrissement forcé de la santé, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) publie, en 1997, sous la plume de Jean Choussat, un ancien directeur du budget au ministère des Finances, le « Rapport d’ensemble sur la démographie médicale », qui enfonce le clou. Sa teneur en dit long sur l’état d’esprit qui prédomine alors. Il souligne que pour réaliser des économies, il est « bien plus facile et plus efficace de jouer sur le nombre de médecins que de plafonner la quantité d’actes par médecin ». « Face à l’incertitude inhérente à toute prévision à long terme, mieux vaut courir le risque d’une certaine tension démographique, voire d’une pénurie relative, que celui d’une pléthore de médecins, aussi longtemps que les mécanismes de notre système de santé demeurent ce qu’ils sont », insiste le haut fonctionnaire.

« L’objectif avoué était d’amenuiser la ressource », analyse Marc-Olivier Déplaude. Sans aucune prise en compte des besoins de santé ni prescience des évolutions, qui pointent pourtant déjà à la fin des années 1990 : les jeunes diplômés, sous l’effet de la féminisation de la profession, ne travaillent pas autant que la génération sortante. Leur conjoint, plus souvent un homme, occupe aussi un emploi et ne peut pas jouer les secrétaires ni garder les enfants, comme le faisait naguère l’épouse du docteur dévoué jour et nuit à sa patientèle. « Pour prendre la suite d’un médecin de l’époque, confirme le Dr Daniel Wallach, il en faudrait deux ou trois aujourd’hui, en raison de la réduction du temps de travail, de la retraite autour de 65 ans et des charges administratives. »

Prise de conscience trop tardive

Résultat de tous ces bouleversements ? Soudainement, la démographie médicale pressentie comme excédentaire ne suffit plus à couvrir la demande croissante de soins. Quand, en plus, le nombre de praticiens formés dégringole, le cocktail devient explosif. L’Ordre des médecins est le premier à actionner la sonnette d’alarme, bien placé pour constater que de plus en plus de confrères sur le point de tirer leur révérence ne trouvent plus de successeurs à qui céder leur cabinet. Le recours à des personnels étrangers dans les hôpitaux montre également les manques (lire encadré). Néanmoins, le véritable électrochoc se produit lors de la publication, début 2002, des prévisions des effectifs médicaux à l’horizon 2020 par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité. À numerus clausus constant, en prenant en considération les comportements de départ à la retraite des professionnels et l’augmentation, à l’inverse, de la population française, la densité médicale va s’effondrer de 328 médecins pour 100 000 habitants à 249… Elle reculera de 25 % en médecine générale. Après plus de 20 ans de discours erronés sur la surabondance de praticiens, c’est la douche froide.

Numerus apertus, une fausse solution ?

Des décisions sont prises dans la foulée. En 2002, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, pousse le numerus clausus à 4 700. Dans Le Quotidien du médecin, il fait table rase de deux décennies de rationnement. « Il faut battre en brèche cette idée un peu simple selon laquelle un généraliste ou un spécialiste en plus, ce sont d’abord des dépenses supplémentaires. Le problème est avant tout une question de santé publique, explique-t-il. Il faut arriver à avoir un nombre de médecins optimum. On a fait monter le numerus clausus, mais pas assez. On va l’augmenter de manière significative. » Un mea culpa bien timide de la part de celui qui dirigeait le ministère en 1993, lorsque les quotas d’étudiants plongeaient à leur niveau le plus bas…

Rétrospectivement, les choix des responsables de l’époque ne résistent pas à une analyse rationnelle. Afin d’éviter la pénurie actuelle, on aurait dû « regonfler » le numerus clausus dès la fin des années 1980, au moment même où la presse ne cessait de parler du chômage des médecins et de leur nécessaire reconversion ou débattait du chiffre exact de l’excédent médical. Seuls une poignée de visionnaires ont osé le dire, sans être entendus, à l’instar de Claude Got, professeur de médecine reconnu pour son engagement dans la sécurité routière. « La démographie médicale va se stabiliser, et il serait inutile ou dangereux d’accentuer la réduction du nombre d’étudiants au cours des prochaines années », prévient-il, en 1990, dans son ouvrage La santé. Philippe Lazar, éminent statisticien et directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), juge aussi, dans son rapport sur le renouveau de la médecine libérale daté de 1990, que ce serait une « grave erreur »de « continuer à réduire le nombre d’étudiants admis […]. 4 000 étudiants par an, cela représente de l’ordre de 130 000 à 140 000 médecins en fonction. C’est-à-dire 70 000 à 80 000 de moins que le nombre maximal attendu au début de la prochaine décennie : peut-on sérieusement affirmer que ce serait trop élevé ? »Il prêche dans le désert. Le numerus clausus poursuit son inexorable chute.

Une décennie plus tard, et autant de retard, les politiques reprennent leurs esprits. Le numerus clausus entame sa remontada. Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, lui fait passer le cap des 5 500 en 2004. Les 7 000 sont atteints en 2007. Dix ans après, ce sont plus de 8 100 jeunes qui se voient admis en deuxième année de médecine. Le compteur affiche 9 314 en 2019… avant sa suppression pure et simple, en 2021. Aujourd’hui, le numerus clausus n’existe plus. Du moins sous cette appellation. Car le barrage à l’entrée des études de médecine n’a pas disparu. « Ça reste un concours », signale le Pr Benoît Veber, doyen de la faculté de médecine de Rouen et président de la conférence des doyens des facultés de médecine. La sélection s’opère sur la base d’un numerus apertus (« numéro ouvert », en latin), issu d’une confrontation entre les besoins estimés par l’Agence régionale de santé (ARS) et les capacités de formation.

C’est peu dire que la pression sur les universités est forte : « À Rouen, 250 médecins sont formés en 2023, et 260 l’année prochaine. L’ARS voudrait monter à 300. Mais chaque extension de bâtiment construite est trop petite une fois terminée. La bibliothèque et le restaurant universitaires ne sont pas extensibles non plus. L’enseignement à distance ne peut pas tout pallier », regrette le professeur. L’agacement est d’autant plus grand qu’avec un peu d’anticipation et de lucidité politique, l’effort aurait pu être lissé dans le temps. « On aurait également évité de refouler pendant des années des milliers de jeunes méritants à l’entrée des études de médecine »,ajoute-t-il.

Augmenter le nombre de places

Au total, entre 9 000 et 10 000 étudiants sont actuellement admis à poursuivre en médecine chaque année. Des voix s’élèvent et exigent d’aller au-delà. Récemment, des députés Les Républicains (LR) ont proposé que les promotions soient carrément doublées. Dans un rapport publié au printemps, l’Académie de médecine réclame, elle, une évaluation fine et locale des besoins de santé et leur traduction exacte en nombre de professionnels formés. « Ma conviction est qu’il faut ouvrir immédiatement à 15 000 places », avance le Pr Patrice Queneau, auteur du document.

Reste que le cursus dure 10 ans et qu’il faudra veiller à une répartition équilibrée. Afin de parer au plus pressé, le Pr Benoît Veber parie sur d’autres pistes : « Bien sûr, le praticien doit établir les diagnostics et prendre en charge les états complexes. Mais les sages-femmes, qui font désormais six ans d’études, sont capables de débrouiller pas mal de situations. Une infirmière en pratique avancée (IPA), c’est cinq années de formation. Ces professions-là, il faut les utiliser. D’autant que leur présence sur le territoire s’avère plus homogène que celle des médecins. »

L’Académie de médecine propose que les nouveaux diplômés effectuent un service médical citoyen contractuel, sans obligation. Dans plusieurs territoires, il y a urgence. Si en France, 18 % de la population vit en zone d’intervention prioritaire, ce taux bondit à 40 % en région Centre-Val de Loire. Pour ces habitants, les années qui viennent risquent d’être très compliquées en matière d’accès aux soins.

Déserts médicaux - Les toubibs étrangers à la rescousse

Le médecin roumain a provoqué moins de sueurs froides que le plombier polonais quand le marché du travail européen s’est ouvert en 2005. L’Hexagone a pourtant accueilli un afflux de praticiens nés et diplômés hors de nos frontières. Certes en nombre pas aussi important que dans d’autres pays, et essentiellement des spécialistes dans les hôpitaux. Toutefois, le petit millier de généralistes libéraux étrangers comptabilisés par le Conseil de l’ordre entre 2007 et 2017 a contribué à compenser la perte nette, sur la même période, de 4 100 homologues français. Plus intéressant encore, selon une analyse de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), ils se sont installés plus souvent que eurs confrères dans les marges rurales et les zones périurbaines, là où le choc de la désertification médicale s’avère le plus brutal.

Une procédure pas toujours simple

Sur le terrain, ils ont été accueillis chaleureusement, assure le Dr Bernard Baudron, généraliste dans le Loir-et-Cher. Il faut dire que le département affiche une densité médicale très en deçà de la moyenne nationale, avec une tendance au recul. « À cause des départs en retraite et des professionnels qui baissent les bras sous la pression permanente », explique-t-il. Dans ce contexte, l’arrivée de médecins étrangers, « de Roumanie, de Madagascar, ou du Maghreb », a constitué un appui précieux. Même si ce n’est pas toujours simple. « Pour un diplôme obtenu hors de l’Union européenne, toute une procédure s’impose afin d’évaluer le parcours antérieur et les compétences, avec éventuellement une formation complémentaire qui peut prendre du temps », détaille le Dr Baudron, soucieux de préciser que tout est fait pour que ça se passe bien, tant du côté des praticiens que de celui des patients. Dans l’Indre, le Dr Thierry Keller dénombre surtout des généralistes roumains et des ophtalmologues grecs. « Ce sont des petits effectifs, mais ça aide. De toute façon, nous ne sommes plus très nombreux à exercer ici ! » L’Indre compte actuellement 112 généralistes. « Il en restera 50 dans cinq ans », calcule le Dr Keller, qui partira à la retraite dans huit mois.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire