Si l’épargne des personnes les plus aisées est l’un des moteurs de la croissance, leur contribution à l’accroissement des inégalités met en danger la cohésion sociale.

Même le Forum économique de Davos (Suisse), temple des puissants de ce monde, n’est plus hermétique au grand débat du moment sur l’utilité des grandes fortunes et le bien-fondé d’une taxation massive des ultrariches.

Au cours d’une conférence organisée lors de la dernière édition, en janvier, le patron du géant informatique Dell fustigeait l’idée d’un impôt à 70 % sur les revenus de plus de 10 millions de dollars (9 millions d’euros), proposée par une parlementaire américaine, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Un tel niveau de prélèvement ne pourrait « pas aider la croissance américaine ». « Citez-moi un seul pays où cela a jamais marché ? », a-t-il lancé, narquois…

« Aux Etats-Unis », a rétorqué son voisin de gauche, l’économiste américain Erik Brynjolfsson, jetant ainsi un froid dans l’assistance. Ce professeur à la MIT Sloan School of Management (Cambridge, Massachusetts) a alors rappelé que « des années 1930 aux années 1960, le taux moyen des taxes approchait les 70 % (…) et c’était une bonne période pour la croissance économique ».

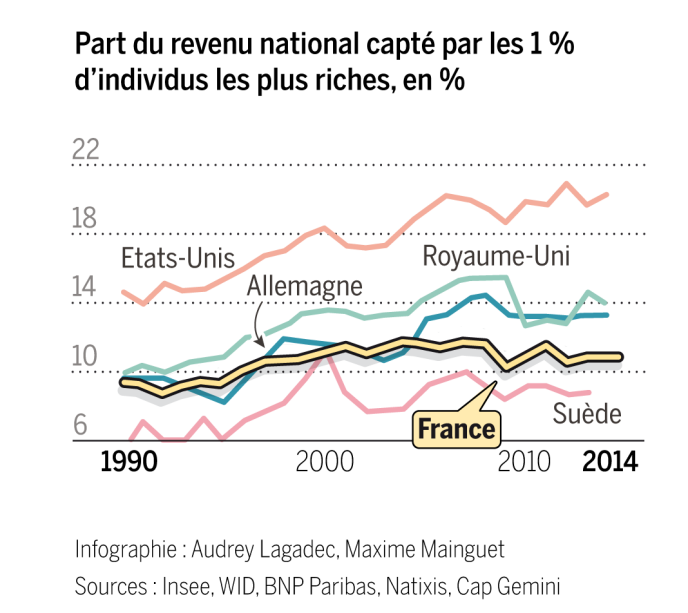

Les échanges sur la concentration de la richesse, atout ou obstacle pour l’économie, agitent ces derniers mois la société française, depuis les « premiers de cordée » vantés par Emmanuel Macron, la controverse française sur la théorie du ruissellement (selon laquelle les revenus des plus riches, réinvestis dans l’économie, contribuent à la croissance et à l’emploi), jusqu’au large écho autour du nouveau livre de l’économiste Thomas Piketty, Capital et idéologie (Seuil, 1 232 pages, 25 euros), manifeste pour un nouvel horizon égalitaire. Comme un écho à la colère des « gilets jaunes », qui se retrouvaient tous autour de la nécessité de rétablir en totalité l’impôt sur la fortune en France.

Qu’est-ce qu’être riche ?

Un écueil fondamental mine toutefois le débat : personne en France ne s’accorde sur la définition de la richesse. « Cette question-là n’intéresse personne, souligne Louis Maurin, le directeur de l’Observatoire des inégalités. Il existe des tonnes de littérature sur le seuil de pauvreté, mais l’Insee [Institut national de la statistique] ne calcule pas de seuil de richesse. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de demande sociale forte. Les riches n’ont pas intérêt à dire qu’ils le sont : pour ne pas avoir à faire preuve de solidarité, mieux vaut se dire de la classe moyenne supérieure. »

Qu’est-ce qu’être riche ? Pour Louis Maurin, on franchit le seuil à partir de deux fois le revenu médian, soit 3 500 euros par mois, un niveau proche du seuil des 4 000 euros avancé par François Hollande en 2007.

Mais bien loin de la définition des institutions financières, qui, à l’image de BNP Paribas, ouvre les portes de son service de « banque privée » à partir de 250 000 euros d’avoir financiers. La maille est plus serrée encore pour le cabinet de conseil Capgemini, auteur chaque année d’un rapport sur la richesse mondiale (« World Wealth Report »). Il définit la richesse à compter de 1 million de dollars (900 000 euros) d’actifs à investir, hors résidence principale et œuvres d’art. Une fortune qui se construit « surtout par le travail », note Ferréol de Naurois, chez Capgemini.

« S’il n’existe pas de seuil de richesse, c’est en raison de l’énorme hétérogénéité du monde des grandes fortunes », estime la sociologue Monique Pinçon-Charlot

L’Insee reconnaît qu’il « ne définit pas les riches ». « Il existe un seuil de pauvreté car la France a un objectif de lutte contre la pauvreté. Il n’existe pas d’objectif politique concernant la richesse », précise l’institution. Il a fallu attendre le début de cette décennie pour que l’Insee réalise sa première étude sur « les très hauts revenus », réactualisée en 2018.

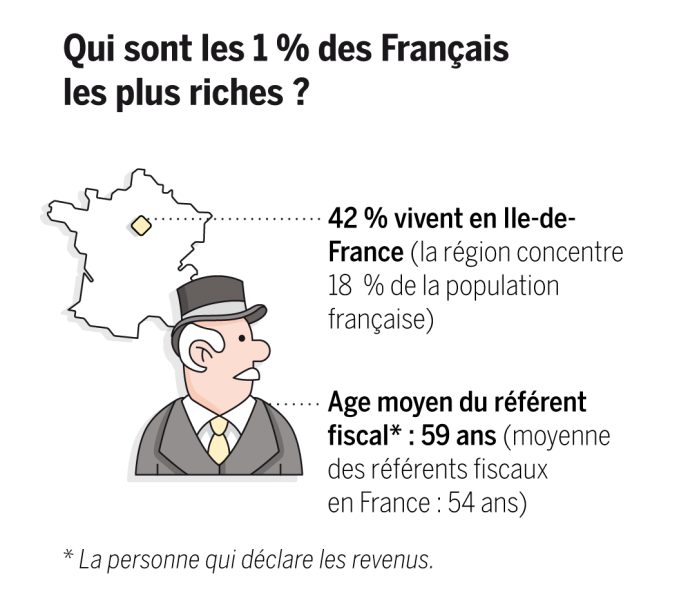

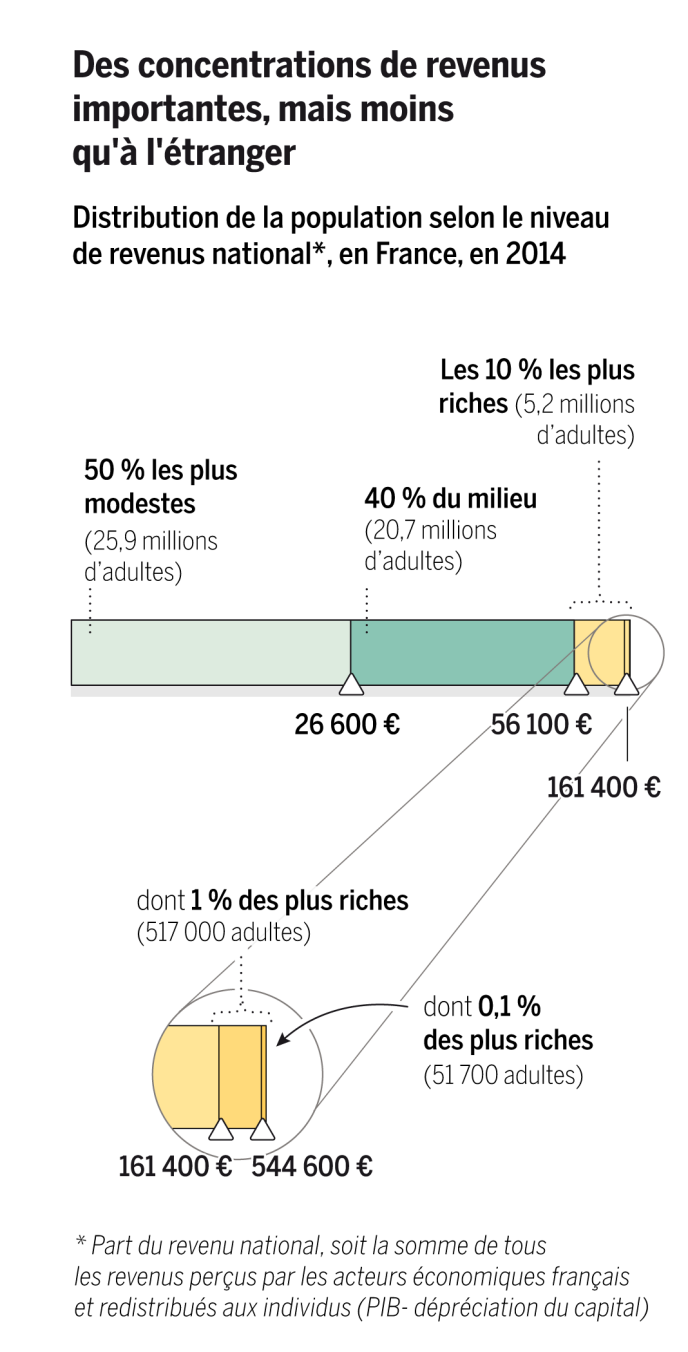

Qu’y apprend-on ? Que les 1 % de Français les plus aisés (le top 1 %) a perçu en 2015 plus de 106 000 euros de revenu (par unité de consommation), avant impôt et prestation sociale. Les 1 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut possèdent, quant à eux, plus de 1,9 million d’euros, montant qui inclut la résidence principale, les éventuelles résidences secondaires, les revenus fonciers ou encore les actifs financiers et professionnels pour les indépendants.

Le capitalisme familial contribue pour une bonne part à ces très hauts patrimoines. A l’image de la clientèle fortunée de la petite banque privée Meeschaert : des patrons de PME, baby-boomers, qui ont fait fructifier leur petite entreprise pendant les « trente glorieuses » et ont « matérialisé un patrimoine » de plusieurs millions d’euros au moment de passer la main.

« S’il n’existe pas de seuil de richesse, c’est en raison de l’énorme hétérogénéité du monde des grandes fortunes », estime, de son côté, la sociologue Monique Pinçon-Charlot, en soulignant, dans le classement Challenges des 500 premières fortunes de France, l’écart entre le premier du classement, Bernard Arnault (90 milliards d’euros) et le dernier, le célèbre pâtissier Pierre Hermé (155 millions d’euros), près de 600 fois moins riche.

Un niveau d’épargne élevé

Contre toute attente, la richesse extrême n’a parfois rien d’ostentatoire. C’est depuis un immeuble sans cachet de l’artère principale de Neuilly-sur-Seine que Robert Peugeot dirige l’une des plus prospères « family offices » de France, ces sociétés consacrées au développement du patrimoine d’une grande famille.

Ce descendant de la huitième génération des Peugeot est chargé de placer l’argent de plus de soixante héritiers de l’entreprise familiale qui fit fortune dans l’automobile. Depuis la salle du conseil, austère avec ses longs rideaux gris et ses vitrines arborant des perceuses et des moulins à poivre fabriqués par la maison, sont arbitrés les investissements des héritiers Peugeot, un portefeuille de quelque 5 milliards d’euros d’actifs à dominante industrielle, à l’image des participations prises en direct dans l’équipementier Safran ou le spécialiste de l’électroménager SEB, sans oublier les 12,2 % dans le capital de Peugeot SA.

« Ce que nous faisons est à l’opposé d’une histoire de rente, affirme Robert Peugeot. Nous voulons que nos investissements permettent le développement économique des entreprises sur le long terme. Nous avons le sentiment d’être utiles. »

Il y aurait en quelque sorte les bons et les mauvais riches, ceux dont le patrimoine hérité n’est pas mérité, et reste improductif

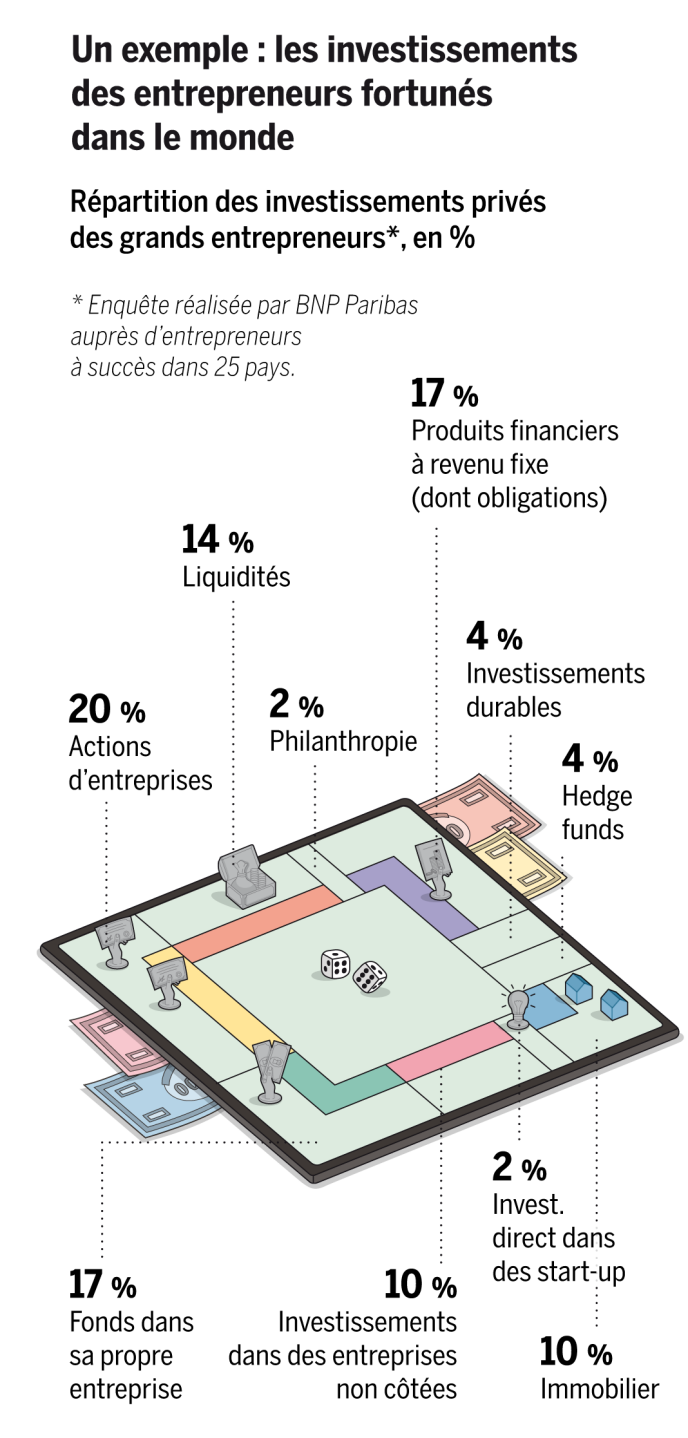

C’est le premier argument des économistes étiquetés libéraux en faveur de la concentration des richesses : les riches ont un niveau d’épargne élevé, qu’ils sont à même de mobiliser et de placer pour financer l’économie.

« La théorie du ruissellement est très fragile, car si les dépenses des riches créent des débouchés pour l’économie, c’est tout autant le cas de l’impôt, qui lui aussi sera dépensé. Mais ce qui milite en faveur des riches, c’est leur capacité d’épargne, et donc d’investissement », affirme Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l’école de commerce l’ESCP Europe. Or, selon François Bourguignon, qui fut économiste en chef de la Banque mondiale, c’est l’épargne qui alimente la croissance et le progrès. Et dans une économie de marché, ni le crédit ni l’Etat ne peuvent remplacer cette mise de fonds initiale.

« Hollande a dit qu’il n’aimait pas les riches, Mitterrand a été plus subtil en fustigeant “ceux qui s’enrichissent en dormant” », poursuit Jean-Marc Daniel. Il y aurait en quelque sorte les bons et les mauvais riches, ceux dont le patrimoine hérité n’est pas mérité, et reste improductif. Un profil incarné par le jeune duc de Westminster, Hugh Grosvenor, dont la fortune estimée à plus de 12 milliards de dollars repose sur les milliers d’hectares de propriétés foncières qu’il détient au cœur de Londres ou à Hongkong.

Une situation confortable que l’on retrouve dans nombre d’industries – luxe, pharmacie, banque, télécoms. Grâce à leur puissant lobbying, certaines parviennent à acquérir ce statut de rentier, avec « des positions dominantes qui leur permettent de fixer les prix comme ils l’entendent, et constituent ainsi des rentes », pointe également Patrick Artus, économiste français, directeur de la recherche et des études de Natixis.

De grandes fortunes, en revanche, « parce qu’elles ont eu une idée géniale », ou parce qu’elles soutiennent l’innovation, seraient du bon côté de la barrière. Sans elles, « il y aurait moins de recherche, moins de start-up, moins d’innovation, souligne Patrick Artus. Une croissance plus égalitaire, mais plus faible ».

Influence sur le système politique

« Etre rentier, mettre des barrières à l’entrée, empêcher les concurrents de rentrer sur un marché, c’est la manière Carlos Slim [magnat mexicain des télécoms] d’être riche, résume Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France. Et puis il y a la manière Steve Jobs, par l’innovation. Si vous taxez de manière excessive, il n’y a pas d’innovation. »

Jusqu’où la richesse peut-elle s’accumuler et se concentrer, sous l’effet d’une rémunération généreuse du capital, sans perturber la démocratie ? Pour le chercheur en sciences sociales Lucas Chancel, auteur, notamment avec Thomas Piketty, de la plus importante étude récente sur les inégalités dans le monde, le « Rapport sur les inégalités mondiales 2018 », « les écarts de revenus ou de patrimoine peuvent avoir du sens dans une économie de marché, mais ne devrait-on pas organiser un débat démocratique pour déterminer à partir de quel niveau ils deviennent si importants qu’ils pèsent sur le fonctionnement du système politique, par exemple sur le financement des journaux ? »

La suppression par la Cour suprême des Etats-Unis de tout plafond au financement des partis politique (en 2011 et 2014), a eu un effet massif sur la constitution de rentes et de monopoles, estime Philippe Aghion.

L’économiste, qui avait conseillé Emmanuel Macron lors de la présidentielle, et s’est rangé au côté du député (La République en marche) de l’Essonne Cédric Villani en vue de la campagne des municipales à Paris, plaide pour une régulation plus fine du capitalisme. « Il faut s’assurer que ceux qui gagnent grâce à l’innovation n’utilisent pas cet argent pour empêcher d’autres d’innover, et ne bloquent pas l’ascenseur social », avance-t-il.

Même si le rêve américain a fini par se dissiper, le « top » des 500 premières fortunes s’est beaucoup plus renouvelé en vingt ans aux Etats-Unis qu’en France, entretenant l’idée que la mobilité sociale reste possible. « Chez nous, c’est très bourdieusien : les enfants de riches vont dans les grandes écoles, se fréquentent entre eux, les ouvriers n’y ont pratiquement pas accès, poursuit l’économiste. Nous maintenons cet énorme cloisonnement, et nous compensons par la fiscalité. Hollande c’est beaucoup d’impôts, mais tous ses collaborateurs venaient de la promotion Voltaire. »

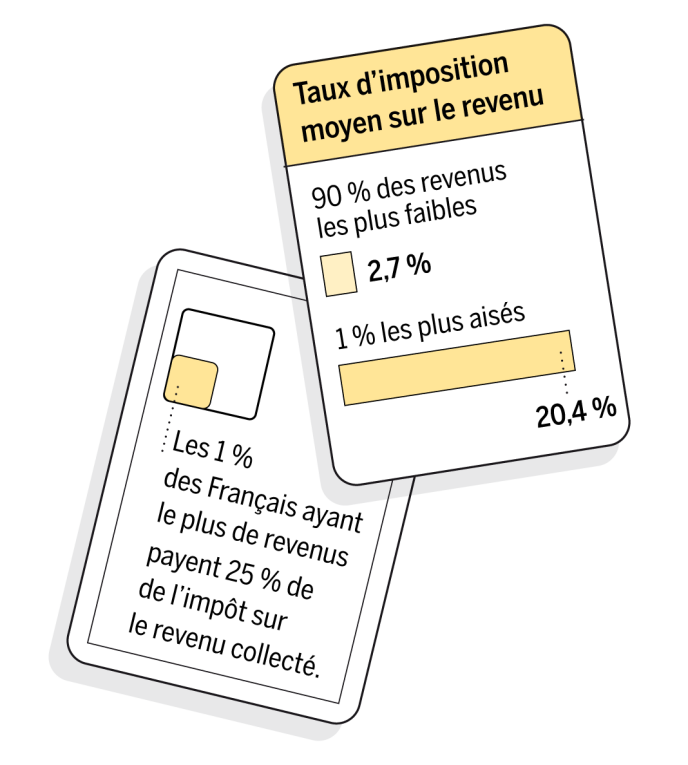

Impôts pour éviter la concentration des richesses

Thomas Piketty estime, lui, que la progressivité de la fiscalité, qui consiste à relever le taux d’imposition à mesure que le revenu ou le patrimoine augmente, reste pourtant le meilleur moyen d’éviter que les richesses se concentrent au sein des mêmes ménages au fil du temps. Les vertus de l’impôt sont d’ailleurs devenues un sujet-clé des primaires pour la présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, où plusieurs démocrates, la favorite Elizabeth Warren en tête, préconisent une plus forte taxation des ultrariches.

Face à l’affaiblissement des services publics outre-Atlantique, quelques milliardaires américains ont même donné de la voix pour payer plus d’impôts.

A rebours d’une tendance extrême, sorte de ligne rouge qui voit « les plus fortunés, aux Etats-Unis, ne plus utiliser les infrastructures publiques, et du coup ne même plus vouloir les financer, note Thomas Philippon, professeur de finance à la New York University. Les très riches ne prennent plus l’avion de ligne, ne mettent pas leurs enfants dans les écoles publiques, s’en moquent si les routes et les ponts sont en mauvais état parce qu’ils partent en week-end en hélicoptère ». Une manière, illusoire, d’échapper à l’orage social qui gronde quand les nantis perdent le sens commun.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire