Publié le 7 novembre 2021

CHRONIQUE

Il y a presque exactement dix ans, le concept de « slut-shaming » faisait son apparition dans les médias pour désigner la culpabilisation des « salopes » (sluts en anglais). Si l’expression est née en 2011 à Toronto lors de l’organisation des SlutWalk (des manifestations défendant le droit des femmes à sortir dans la tenue de leur choix), elle a vite conquis le monde entier.

Pourquoi a-t-il fallu attendre 2011 pour nommer le slut-shaming ? Sans doute parce que la répression de la sexualité féminine a longtemps paru non seulement normale, mais « naturelle ». C’est en effet la nature qu’on invoque, spontanément, pour justifier la différence de traitement entre les hommes aventureux (des don Juan) et les femmes aventureuses (des salopes).

L’argument se divise généralement en deux blocs : un aspect biologique, et un autre social. Du côté de la biologie, les hommes seraient « programmés » pour répandre leur semence, tandis que les femmes seraient « programmées » pour choisir un mâle, un seul, susceptible d’assurer leur protection pendant qu’elles maternent leurs bébés. Une femme « évoluée » devrait donc se montrer sexuellement exclusive. Le volet social complète la démonstration : quitte à protéger une femme, les hommes doivent s’assurer que cette dernière porte bien leur descendance (et pas celle du livreur de pizzas) – d’où la nécessité d’un contrôle de la sexualité féminine.

Compétition génétique

A cela s’ajoute un troisième argument, déployé dans un essai tout récent et très réussi : Au commencement était le sexe, de Christopher Ryan et Cacilda Jetha (Alisio, 416 pages, 24 euros). Pour ses auteurs, respectivement psychologue et psychiatre, c’est dans la compétition génétique qu’il faudrait chercher la justification d’une véritable « guerre contre la libido féminine ». Car si les femmes étaient libres, nombre d’hommes n’accéderaient ni à la sexualité, ni à la reproduction. Le slut-shaming servirait donc à maintenir la cohésion sociale en répartissant l’accès au sexe, via la monogamie.

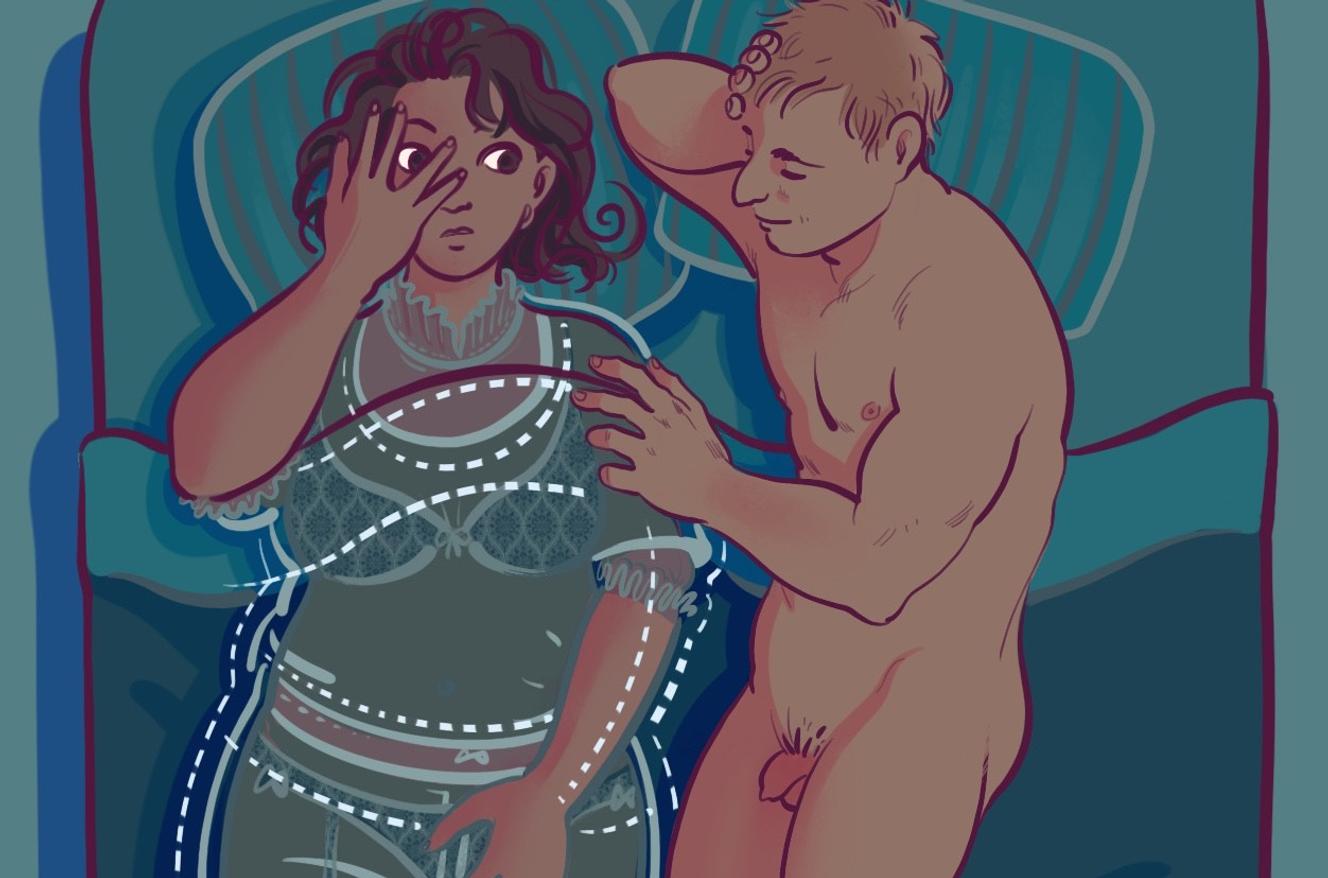

Pour toutes ces raisons, la répression aurait prospéré sous les formes déprimantes qu’on lui connaît : chasteté obligatoire avant le mariage, enfermement au foyer ou au couvent, camouflage du corps et/ou des cheveux, excision, punition accrue en cas d’adultère, ostracisation des prostituées et des femmes perçues comme non vertueuses, crimes d’honneur, féminicides, etc. Des violences auxquelles on ajoutera des formes « bienveillantes » de sexisme : surveillance familiale et conjugale (« Ne rentre pas seule, reste joignable, prends plutôt un taxi »), paternalisme institutionnalisé (comme ce tweetpublié par la police nationale en mars dernier, qui suggère aux femmes de ne pas se prendre en photo toutes nues).

Le slut-shaming serait-il donc une fatalité, inscrite jusque dans notre nature humaine ? En 2021, le temps des grands singes paraît bien loin. Les femmes n’ont plus besoin des hommes pour assurer leur autonomie financière (selon l’Insee, un foyer sur quatre est monoparental). L’accès à la contraception et à l’avortement protège des grossesses non désirées, les préservatifs protègent des infections, les applis de rencontre protègent l’anonymat, plus grand monde n’exige la virginité au mariage…

Deux tiers des femmes mentent sur leur historique sexuel

Et pourtant, les hommes continuent de préférer les oies blanches : trois sur cinq trouvent moins désirable une partenaire expérimentée… ce qui conduit les deux tiers des femmes à mentir sur leur historique sexuel (en revanche, peu d’hommes recourent au même mensonge selon l’étude IllicitEncounters, 2021). Deux poids, deux mesures qui s’illustrent parfaitement dans la chanson Macarena du rappeur Damso : « Tu baises avec moi, tu baises avec d’autres/Même si j’fais pareil, c’est pas la même chose. »

Nous en arrivons à ma question du jour : Seigneur Marie Joseph, pourquoi en est-on encore là ? Certains avanceront qu’on ne se débarrasse pas de millénaires de répression en trois coups de cuiller à pot : un argument de bon sens, mais incomplet. Car notre actualité récente ne manque pas de changements civilisationnels profonds, opérés rapidement et sans douleur (hello Internet).

Alors quel est le problème avec les femmes qui couchent avec dix, cent, mille partenaires ? On peut mentionner l’imaginaire de la conquête : les hommes, par « nature », rechercheraient des territoires « intacts ». On peut recourir à la symbolique de la souillure, qui fait du sperme une « pollution » (dans « salope », il y a « sale »). On peut évoquer une persistance de l’homophobie : si un homme met son pénis là où s’en trouvait un autre, alors, symboliquement, les deux pénis se touchent, et un rapport homosexuel par procuration a lieu (si ça vous semble bizarre, sachez qu’à moi aussi). On peut accuser le culte de la performance : une partenaire inexpérimentée est plus facilement satisfaite, car elle est incapable de comparer ses amants. On peut enfin se tourner vers l’économie : ce qui est rare est cher, une femme qui ne se « donne » pas prend automatiquement de la valeur - mais dans ce cas, pourquoi ne pas appliquer la même règle aux hommes ?

Creusons encore plus loin et, pour ce faire, autorisons-nous un petit détour par la littérature. Dans le très culte Tropique du Cancer de Henry Miller, paru en 1934, on peut lire : « I am fucking you, Tania, so that you’ll stay fucked » (« Je te baise, Tania, de sorte que tu restes baisée »). Ces mots ont presque un siècle, mais ils rappellent ceux partagés 2 000 fois la semaine dernière dans un tweet complètement lunaire : « Si tu couches avec [une femme ayant eu 30 partenaires], tu couches avec ses 30 partenaires. Leurs âmes sont en elle. »

La peur masculine de ne pas « imprimer »

A mon avis, c’est là que se joue le nœud du problème. Tout se passe en effet comme si, dans l’imaginaire du sexisme, le pénis avait le pouvoir de rester pour toujours dans le corps des femmes : comme si le rapport sexuel « imprimait » (et abîmait) les pénétrées (mais pas les pénétrants). Cette question de l’incorporation des hommes par les femmes est troublante, vertigineuse. Elle renvoie à un pouvoir féminin fantasmé : lors d’une pénétration, les femmes « prendraient » quelque chose aux hommes. Pour toujours.

Cette angoisse peut revêtir différentes formes. Parfois, c’est une simple question : lors d’un rapport sexuel, où va le sperme éjaculé ? (Réponse rapide : un tiers des spermatozoïdes sont expulsés dans la première demi-heure après un rapport). A d’autres moments, ce sont des affirmations péremptoires – par exemple, celle voulant que les va-et-vient distendent les parois vaginales, et qu’un grand nombre de partenaires sexuels transforment mécaniquement notre charmante petite muqueuse en aéroport international. A ce sujet, deux remarques de bon sens : primo, si la friction sexuelle avait le pouvoir d’élargir le vagin, elle aurait aussi le pouvoir de rétrécir le pénis. L’érosion marche dans les deux sens. Deusio, si les rapports sexuels dégradaient l’élasticité vaginale, ce serait également le cas dans le couple – il faudrait donc, pour rester tonique, limiter la fréquence sexuelle conjugale…

Plus sérieusement, tout cet imaginaire obsessionnel ne fait que révéler (en creux) la peur masculine de ne pas imprimer, de traverser le corps des femmes sans laisser de trace (vous avez le droit de ne pas être d’accord avec cette théorie toute personnelle, mais on sera ennemis pour toujours, c’est vous qui voyez). Or cette trace sexuelle est existentiellement la seule qui compte – la seule qui puisse, via l’enfantement, défaire la certitude de notre mortalité. Plus on répète que les rapports sexuels « impactent » le corps des femmes, plus on évite de regarder l’évidence : le sexe, en 2021, n’a quasiment jamais de conséquences concrètes. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. (Levez le doigt si vous avez oublié le prénom de la moitié de vos amants.)

En revanche, ce qui compte, c’est la souffrance infligée par le slut-shaming. A ma droite, des hommes restreignant leur propre accès au plaisir pour finir piégés dans des fantasmes paradoxaux (la vierge ET la putain, la monogamie exclusive ET le visionnage de gang-bangs sur Internet). A ma droite, des femmes affrontant en simultané le paternalisme le plus sirupeux et les violences les plus abjectes, tout en se voyant dénier un droit dont les hommes ont toujours bénéficié : celui de jouir de sexe qui soit juste du sexe, et rien d’autre.

Cette chronique est écrite en pleine COP26, et ce n’est pas une coïncidence : refuser de laisser une empreinte (sur les femmes, sur la planète) ne relève plus seulement de l’éthique, mais de la survie. Partir sans laisser de traces demande de l’humilité. Mais ça n’enlève rien au plaisir.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire