ENTRETIEN Les féminicides sont devenus un phénomène sociétal et un fait politique, explique la philosophe et professeure de science politique Camille Froidevaux-Metterie.

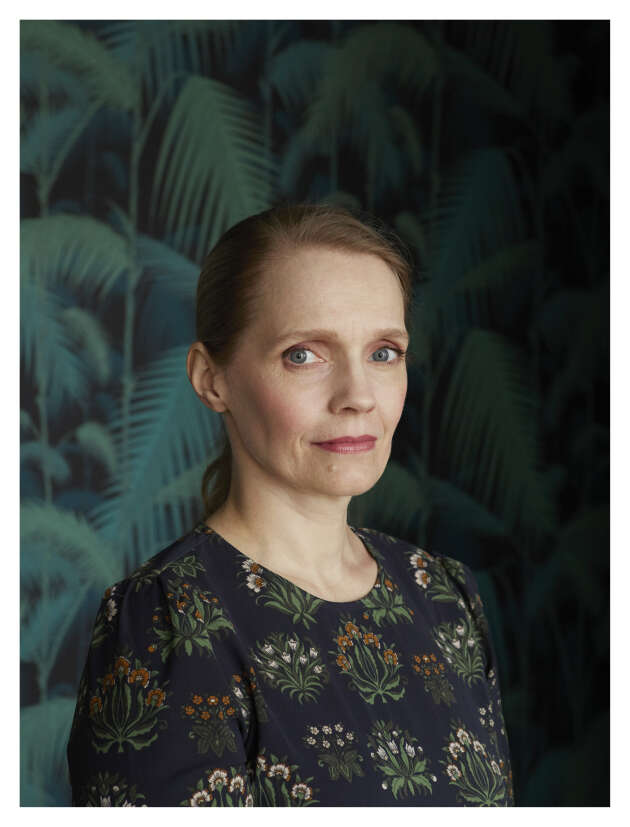

Camille Froidevaux-Metterie est venue au féminisme par la maternité, percutée par la difficulté à gérer sa vie familiale avec un premier enfant et son poste à l’université. Depuis, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et se définit comme une philosophe féministe. Elle est professeure de science politique et chargée de la mission égalité-diversité à l’université de Reims Champagne-Ardenne.

L’année 2019 a vu l’installation du mot « féminicide » dans les médias et sur la place publique. Comment s’inscrit-il dans l’histoire des idées féministes ?

C’est la suite logique du mouvement #metoo, lequel s’inscrit lui-même dans une dynamique un peu antérieure que j’ai appelée la bataille de l’intime.

Au début des années 2010, on observe la reviviscence d’un certain nombre de combats reliés entre eux par le fil rouge de l’intime. Que ce soit autour de la question des règles, de l’exploration des organes génitaux et du plaisir, ou sur le terrain des violences faites aux femmes, on assiste à une intense réactivation des questions corporelles qui indique que le féminisme vit là son « tournant génital ».

« Tout s’est passé comme si les femmes avaient dû payer leur émancipation sociale du prix de leur aliénation privée »

#metoo n’a pas été une explosion isolée dans le ciel féministe, c’est une expression parmi d’autres de ce retour aux fondamentaux rendue possible par une nouvelle génération de féministes. Dans la période fondatrice des années 1970, le corps des femmes comme lieu par excellence de la domination masculine est au cœur de tous les combats, la bataille de la procréation débouchant sur la conquête des droits contraceptifs. Mais il est ensuite recouvert par d’autres causes.

Lesquelles ?

Dans les années 1980, les femmes investissent massivement le monde professionnel, elles engagent alors la bataille du travail, celle de l’égalité salariale et du plafond de verre. La féminisation de la société ébranle son socle patriarcal et débouche, dans les années 1990, sur la bataille de la famille dont on élargit les modalités (pacs et loi sur l’adoption).

Cela nous conduit aux années 2000, où s’enclenche la bataille du genre, soit la lutte contre l’enfermement des individus dans des rôles genrés. Et puis, à l’orée des années 2010, on s’aperçoit un peu soudainement que le domaine de l’intime était resté hors de la prise féministe. C’est ce que va faire ressortir le scandale des féminicides.

Le crime conjugal a toujours existé, ça n’est pas un phénomène nouveau. Pourquoi est-il redécouvert, sous ce nouveau nom de « féminicide » ?

Tout s’est passé comme si les femmes avaient dû payer leur émancipation sociale du prix de leur aliénation privée. Libres et émancipées dans la société, du moins sur le plan des principes, elles ont dû demeurer des corps « à disposition ».

La psychanalyste Joan Riviere a développé dans les années 1920 cette idée intéressante selon laquelle les femmes qui s’accomplissent socialement doivent continuer de donner aux hommes le gage qu’elles sont toujours bien des femmes.

C’est la « féminité-mascarade » par laquelle une femme dissimule derrière les critères de la féminité accomplie la position masculine qu’elle a pu conquérir dans le monde du travail. Les féminicides constituent en quelque sorte le paroxysme de cette logique par laquelle les hommes dénient aux femmes la liberté conquise.

Il y a souvent cette formule dans les manifestations : « le silence tue ». Quel est le rôle de la honte dans la survenue d’un féminicide ?

La philosophe américaine Sandra Lee Bartky a théorisé le fait que la honte était structurellement féminine. Elle la définit comme un sentiment permanent d’inadéquation par lequel les femmes se sentent imparfaites, inférieures ou diminuées, ce qui permet aux mécanismes de la domination masculine de perdurer.

Par de nombreux vecteurs de socialisation, les filles intériorisent un ensemble d’attitudes et d’opinions négatives vis-à-vis d’elles-mêmes. J’ai par exemple pu observer dans mon enquête sur les seins des femmes comment les adolescentes étaient très tôt insatisfaites de leur apparence.

La honte devient ainsi un véritable mode d’être-au-monde féminin qui fait le lit de la violence conjugale et des féminicides. On connaît bien ce phénomène de l’inversion de culpabilité : les femmes battues pensent que c’est de leur faute, elles n’ont pas bien préparé le repas ou elles n’étaient pas habillées comme il fallait. Ayant intériorisé la norme de leur infériorité, elles se rendent responsables de la violence qu’elles subissent selon une logique aberrante mais difficile à ébranler.

Pourquoi ces hommes utilisent-ils la violence conjugale ? Pourquoi mettent-ils en place un contrôle sur leurs compagnes ?

On peut considérer la violence conjugale comme une tentative pour récupérer par la force quelque chose que l’on ne possède pas. L’homme violent s’efforce d’imposer sa volonté en annihilant celle de sa compagne. Mais il s’aperçoit que, s’il tient sa chair, il ne peut jamais tenir ni sa subjectivité ni sa liberté, il sait que cela lui échappera toujours. D’où une spirale de violence qui peut aller jusqu’au meurtre. Cette entreprise de contrôle absolu témoigne d’une impossibilité à reconnaître l’altérité et l’humanité même de l’autre. Ce que cela révèle, c’est la dimension systémique du patriarcat.

« Dans les couples, avant les féminicides, la femme est au summum de sa condition objectivée, un objet appropriable et possédé »

Les violences familiales sont des violences héritées, elles s’inscrivent dans la longue histoire de la hiérarchie sexuée du monde. Depuis les origines antiques, les femmes ont été définies au regard de leur fonction procréatrice et assignées pour cela au foyer. Ce schéma a survécu au tournant de la modernité politique. Chez Rousseau, par exemple, la famille patriarcale est la condition de la société démocratique.

C’est ce socle traditionnel qui a été ébranlé dans les années 1970, quand les féministes se sont battues pour démontrer que la sphère domestique était le lieu originel de la domination masculine, entreprenant de débarrasser les femmes de la conjugalité et de la maternité obligatoires pour qu’elles deviennent enfin des sujets de droits.

« C’était sa chose » : de nombreux proches de victimes ont utilisé cette expression pour décrire la relation conjugale à l’œuvre avant le féminicide, qu’en pensez-vous ?

Dans ces couples, la femme est au summum de sa condition objectivée, un objet appropriable et possédé. Or un objet, on le transforme, on le façonne, c’est malléable : on peut repeindre une chaise comme on peut la casser.

Les victimes meurent sous les coups pour avoir été réduites à la condition de corps « à disposition ». C’est le propre des féminicides que de réactiver la définition fonctionnaliste qui fait des femmes des corps sexuels, maternels et domestiques, toujours au service des hommes.

L’ONU englobe dans les « atteintes faites aux femmes » les féminicides, les crimes d’honneur ou les viols de guerre. Quel est votre regard sur cette analogie ?

L’analogie fonctionne car tous ces crimes sont motivés par des ressorts patriarcaux profonds, ils renvoient à la même représentation de l’infériorité et de la soumission des femmes. La permanence de la hiérarchie sexuée au sein de nos sociétés prétendument égalitaires est scandaleuse. Elle nous rappelle douloureusement que la logique patriarcale la plus pure se loge au cœur de l’intime.

Que pensez-vous de l’idée selon laquelle les violents conjugaux établissent ce que l’on pourrait qualifier de « dictature domestique » au sein du foyer ?

En science politique, il existe des critères pour mesurer le glissement d’une démocratie vers un régime autoritaire. Le premier d’entre eux, c’est l’atteinte à la liberté d’expression, parce qu’elle signale une volonté dictatoriale de restreindre la pluralité des opinions. Dans ces couples, le violent conjugal se comporte comme un leader autoritaire : il punit par la violence la parole critique, voire toute parole.

Au sein d’un couple préféminicide, comme dans une dictature, il n’y a pas de véritable relation, la domination fonctionne à sens unique, elle est arbitraire. A contrario, dans une démocratie, le lien entre dirigeants et citoyens est circulaire, c’est un lien où le vote et l’obéissance volontaire légitiment les détenteurs du pouvoir.

Le féminicide n’est plus intime, il est devenu un phénomène sociétal. Pourrait-il même être un fait politique ?

Oui, car le féminicide marque le déni fait aux femmes de leur statut de sujet de droits et remet en cause les soubassements mêmes de notre démocratie. Ces meurtres font abstraction de la rupture féministe qui a permis aux femmes de devenir libres et égales. Ils sont moyenâgeux au sens propre du terme : ils manifestent la rémanence de la condition patriarcale qui fait des femmes des corps à disposition.

Il y a environ 150 femmes tuées par an, mais il suffirait de trois voire d’une seule pour que cela soit un scandale. Aussi longtemps que des femmes mourront parce qu’elles sont des femmes, on restera dans le mirage de l’égalité. La démocratie garantit la protection vis-à-vis de l’arbitraire ; dès lors que celui-ci menace quelques-uns de ses membres, c’est tout l’édifice et le sens même de la vie démocratique qui sont menacés.

Pourquoi certains hommes ont-ils du mal à s’approprier le sujet des féminicides ?

C’est très compliqué pour eux. Je travaille à la réalisation d’un documentaire qui tente de saisir ce que le féminisme a fait aux hommes depuis 1970. Pour les cinq générations d’hommes que nous rencontrons, cela implique de se poser la question de savoir s’ils ont été irrespectueux, dominants ou violents envers les femmes au cours de leur vie.

Les réactions sont typiques, on les voit à l’image se tortiller sur leur siège, gigoter, être gênés. Je crois que c’est difficile pour un homme de penser ses privilèges hérités et de renoncer aux bénéfices de la domination. Il n’a en fait aucun intérêt à cela, il a même tout à y perdre. Fort heureusement, certains l’acceptent et contribuent à faire avancer l’égalité.

Que disent les féminicides de notre vision de l’amour ?

Ils disent ce que l’amour n’est pas : il n’est pas la possession, il n’est pas la propriété. Le couple repose sur un accord consenti entre deux personnes libres, accord qui peut être rompu par l’une des deux parties dès qu’elle le souhaite. L’amour n’est ni un acquis ni une certitude, c’est un espace dans lequel il faut accepter de douter et d’être fragilisé.

Le violent conjugal ne parvient pas à penser l’amour en dehors de la prise, il veut contrôler la volonté de l’autre. Mais les sentiments ne sont pas appropriables, on ne peut pas obliger quelqu’un à vous aimer.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire