Par Denis Cosnard Publié le 1er décembre 2021

Sur le cliché anthropométrique, il regarde fixement l’objectif, la paupière un peu tombante, en tenant bien droit le panneau indiquant son nom : « Fruchter ». Il porte une chemise blanche sous sa veste grise, ses cheveux noirs et brillants sont soigneusement crantés, une ombre de moustache se dessine au-dessus de sa bouche. C’est un beau jeune homme triste. Il a 20 ans. Il n’atteindra pas les 21.

Ernest Fruchter est pourtant un garçon ingénieux, mûr, bien décidé à vivre. Amoureux, il vient d’avoir un bébé, dit-il aux policiers. Par deux fois, déjà, il s’est extirpé des mailles du filet. Le 14 mai 1941, il est arrêté par la police parisienne lors de la rafle dite « du billet vert », en même temps que plus de 3 700 autres juifs étrangers convoqués pour ce qui est présenté comme un simple contrôle d’identité. Une souricière, en réalité. Né à Budapest en 1922, arrivé en France à l’âge de 2 ans, Fruchter a beau disposer de papiers en règle, d’un métier d’horloger, comme son père, il se retrouve interné au camp de Pithiviers, dans le Loiret. Il s’en échappe au bout d’un mois. Repris en août, renvoyé à Pithiviers, il s’évade de nouveau trois jours plus tard, à la faveur de la nuit. Il rentre alors chez lui, dans le quartier de Belleville, à Paris. Cette fois-ci, il adopte prudemment une fausse identité. Il achète des papiers au nom de Georges de Janssens, un pseudonyme qu’on croirait échappé d’un roman de Modiano.

Cette protection ne suffit pas. Le 28 juillet 1942, Ernest Fruchter est arrêté une troisième fois. Deux policiers en civil l’interpellent alors qu’avec deux amis il tente de récupérer des affaires dans l’appartement sous scellés que sa famille a dû quitter à la hâte quelques jours plus tôt : sa mère, Rachel, sa sœur, Edith, et son frère, Richard, ont tous les trois été pris lors de la rafle du Vél’d’Hiv, le 16 juillet. « Son père, lui, se cachait dans les toilettes, en croyant que la police ne prenait que les hommes, raconte aujourd’hui Paul Curtz, un membre de la famille. Il a entendu toute l’arrestation. »

De Paris à Auschwitz, via Drancy

Porteur de sa fausse carte d’identité, Ernest est amené au commissariat, vite démasqué, puis transféré au « dépôt », un local de la Préfecture de police situé au sous-sol du palais de justice, sur l’île de la Cité. C’est ici que, le lendemain, il est pris en photo, assis sur une des chaises avec appuie-tête en acier inventées par Alphonse Bertillon, le « père » de la police scientifique (pour son système d’anthropométrie judiciaire). « Je n’ai jamais appartenu à aucune organisation relevant de la IIIe Internationale, je ne me suis jamais occupé de politique »,affirme le jeune homme lors de son interrogatoire, alors qu’on le soupçonne d’être un activiste communiste et d’avoir participé à un attentat.

Déféré pour évasion et infraction à la loi sur le statut des juifs, il est placé en détention provisoire, le 1er août, à la maison d’arrêt de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. En octobre arrive le jugement. Ernest Fruchter est mis hors de cause pour l’attentat, et obtient un non-lieu pour ne pas s’être déclaré juif, mais il écope de six mois d’emprisonnement pour « évasion » et « usage de fausse carte d’identité ». Il reste donc en prison, d’abord à Fresnes, puis dans l’ancienne caserne des Tourelles, porte des Lilas, une annexe de la Santé réservée aux détenus condamnés à de courtes peines ou en fin de peine. C’est son cas.

Sa peine purgée, le jeune homme sort de détention le 16 décembre 1942. Il a 20 ans, et, après avoir été détenu dans quatre lieux différents, le voici enfin libre. Du moins sur le papier. En réalité, à la sortie des Tourelles, il reste sous escorte policière. Le jour même, des « képis français » le transfèrent au camp d’internement de Drancy. Il y reste jusqu’au départ du premier convoi suivant pour Auschwitz, le 9 février 1943. Sur les 1 000 déportés de ce convoi, seuls 21 figureront parmi les survivants en 1945. L’apprenti horloger aux paupières tombantes n’en fera pas partie.

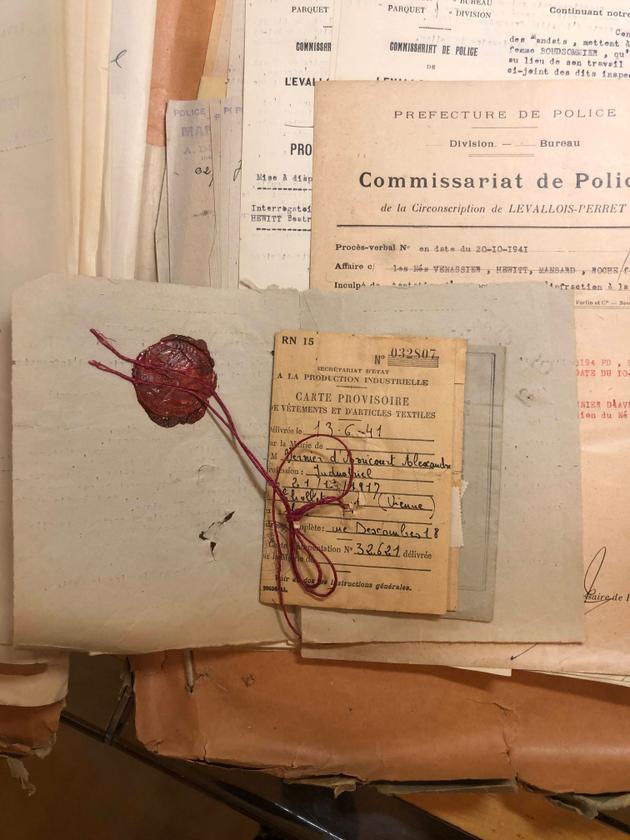

« Il ne faut pas s’arrêter aux documents judiciaires qui parlent de “libération” », explique Johanna Lehr. Cette chercheuse de 42 ans vient de passer trois ans à retracer le parcours des juifs emprisonnés à la Santé, à Fresnes, aux Tourelles, à la Petite Roquette et dans quelques autres centres de détention parisiens durant la seconde guerre mondiale. Elle a plongé dans la petite fraction des archives qui n’a pas été détruite dans les années 1950-1960, dépouillé les registres d’écrou et des documents policiers et judiciaires auxquels personne n’avait touché depuis la guerre. « Aux Archives de Paris, j’étais la première à les demander, raconte-t-elle. Les magasiniers, un peu surpris, ont coupé au cutter la vieille cordelette jaunie qui fermait les dossiers d’appel. J’ai ouvert prudemment les chemises en carton imprégnées de poussière, ouvert à mon tour quelques scellés, et j’ai tout lu. »

Rouage discret et méconnu

De ce voyage exceptionnel quatre-vingts ans en arrière, Johanna Lehr ressort avec une conviction : les registres officiels donnent une image erronée du rôle de l’administration, de la police et de la justice françaises dans la persécution des juifs. Le cas d’Ernest Fruchter n’est pas isolé. Environ 4 000 juifs emprisonnés comme lui à Paris ont été libérés de façon fictive, pour mieux être placés dans des camps d’internement, selon l’évaluation avancée par Johanna Lehr dans l’article des Annales qu’elle vient de consacrer au sort des contrevenants au statut des juifs. Nombre d’entre eux ont ensuite été déportés, à l’image de Fruchter, Abraham Sukermann ou encore Pinkus Mangel. « Pour eux, mettre un pied en prison, pour quelque raison que ce soit, même minime, revenait à être pris dans un engrenage effroyable, résume-t-elle. C’était le début de la mise à mort. »

Au cœur de cet engrenage de la persécution, un rouage discret et méconnu : la « consignation provisoire ». L’expression feutrée cache une réalité brutale. Cette mesure administrative avait été créée en novembre 1939 dans le cadre de la répression contre les communistes, avant de s’étendre aux mendiants et aux étrangers, puis à bien d’autres. Elle permettait d’enfermer avant leur jugement des hommes et des femmes, juifs ou non, arrêtés pour diverses infractions et jugés dangereux. Ils étaient transférés au dépôt, qui servait de centre de « tri » et faisait office de prison, et y attendaient leur libération, leur incarcération décidée par un juge français, ou leur internement en camp prononcé par les autorités françaises ou allemandes. Au total, quelque 40 000 personnes ont ainsi été « consignées » provisoirement durant l’Occupation. Elles étaient juives pour près d’un tiers, d’après Johanna Lehr.

De façon plus inattendue, la mesure a aussi touché des détenus sortant de prison, à l’instar d’Ernest Fruchter. Loin d’être libérés comme ils auraient dû l’être, ceux-ci étaient immédiatement dirigés vers le dépôt, et, de là, vers des camps d’internement, celui de Drancy essentiellement. La déportation constituait l’étape suivante. Johanna Lehr estime qu’environ 45 % des détenus ainsi consignés à la suite de poursuites pour infraction à la loi sur le statut des juifs ont été déportés. Et les autres ? « Certains payaient les policiers corrompus pour ne pas être envoyés à Drancy, d’autres ont pu rester au camp jusqu’à sa libération, et une poignée a pu s’évader », explique-t-elle.

Cette procédure a laissé peu de traces. Dans le registre de la prison des Tourelles, une simple mention à la plume « C. Etranger » en face du nom d’Ernest Fruchter, à la colonne « motif de sortie », signifie qu’il est « consigné » comme étranger, et ne quitte donc pas la prison libre. Dans le livre d’écrou de la Santé, le même ordre se lit de façon sibylline dans le mot « Préfecture » inscrit à côté de la date de libération du détenu. Il s’agit pourtant d’un mécanisme tout à fait hors norme. Une peine après la peine. Une seconde sanction, administrative, à l’impact souvent plus dramatique que la première, ordonnée par les juges.

Accélérateur de déportation

Les motifs de l’emprisonnement initial se révèlent parfois minces, et les condamnations limitées. Adolf Rosen se retrouve ainsi à la Santé pour revente prohibée d’œufs à 5,50 francs l’unité. Chaim Samborski pour avoir, avec sa femme, proposé du chocolat « à un prix supérieur au prix autorisé » dans le train Compiègne-Paris. Abraham Lobel pour écouler du tissu sur le marché de Saint-Fargeau-Ponthierry, en Seine-et-Marne. « Ces maigres transactions sont automatiquement assimilées par les juges à de la vente ou du courtage, interdits en tant que tels aux juifs, et entraînent la condamnation de leurs auteurs », précise Johanna Lehr.

De même, c’est pour avoir « soustrait frauduleusement deux rouleaux de cuir » que quatre immigrés de Belleville, dont un cordonnier, un ouvrier coupeur de chaussures et un maroquinier, sont placés en détention provisoire à la Santé, le 12 juillet 1942. Compte tenu du casier judiciaire vierge de chacun et des « renseignements favorables » pris sur leur compte, le tribunal correctionnel de la Seine ne les condamne finalement qu’à six mois de prison avec sursis. Aucune peine ferme n’ayant été prononcée, ils doivent être libérés « sur-le-champ », conclut le jugement, le 17 octobre. Une liberté purement virtuelle. « Consignés provisoires », ils sont, dès la levée d’écrou, conduits au dépôt, puis au camp de Drancy et déportés par le convoi 42, qui part le 6 novembre. Destination : Auschwitz. Aucun n’en reviendra. Pas plus qu’Adolf Rosen, Chaim Samborski ou Abraham Lobel.

En réalité, les revendeurs d’œufs, de chocolat et de tissu, les voleurs de rouleaux de cuir et les autres ne sont pas « consignés » pour ce qu’ils ont fait, mais pour ce qu’ils sont : des juifs. Du moins ce qu’ils sont censés être, puisque, à leur arrivée en prison, plusieurs d’entre eux s’affirment catholiques, sans religion ou encore protestants, comme le montre la ligne « religion déclarée » dans les registres d’écrou de la Santé. Une façon pour certains de justifier pourquoi ils ne se sont pas fait recenser comme juifs, alors que la loi les y oblige depuis le 2 juin 1941. « Ma mère m’a induit en erreur en me laissant croire qu’elle était orthodoxe, en me cachant qu’elle avait été mariée à la synagogue et que sa propre mère était juive, ainsi que les père et mère de son mari, mon père. Si elle ne m’avait pas trompé, j’aurais fait ma déclaration d’israélite », tente, par exemple, Isaac Chemoul, un démonstrateur de cravates qui fait partie des « consignés ».

La consignation postcarcérale apparaît ainsi comme un outil à la fois discret et puissant de la répression antisémite menée par la police et la justice françaises sous la pression de l’occupant. Un accélérateur de la déportation, nombre de « consignés », notamment français, ayant été mis dans les tout premiers convois vers Auschwitz.

« Nouvelles lumières »

« Ce travail marque une avancée, relève Serge Klarsfeld, président de l’association Fils et filles de déportés juifs de France et inlassable défenseur de la mémoire. On connaît mal le système des arrestations individuelles, notamment parce que les rapports de police et les dossiers judiciaires de première instance ont, hélas, été détruits après-guerre. En plongeant dans les prisons, en s’intéressant à cette consignation provisoire, qui n’avait pas été étudiée jusqu’alors, Johanna Lehr apporte de nouvelles lumières sur le sort des juifs de France. »

Qui en est responsable ? Qui a décidé quoi ? Difficile de trancher, en l’absence de justifications officielles. La chercheuse suggère néanmoins un scénario : celui d’une procédure utilisée par les autorités françaises pour satisfaire les Allemands tout en conservant l’illusion de la souveraineté nationale.

Au fil de la guerre, la pression hitlérienne est de plus en plus marquée, nourrie par la volonté d’éradiquer les juifs d’Europe. Les autorités allemandes jugent trop peu sévères les peines prononcées en première instance pour « infraction au statut des juifs ». Elles réclament une répression toujours plus forte, davantage d’hommes et de femmes à déporter. Soumis à ces demandes, le commissaire aux questions juives, Xavier Vallat, promet d’abord que le parquet fera systématiquement appel des peines considérées comme trop clémentes, ou, lorsque le délai d’appel est passé, que les prévenus feront l’objet d’un internement administratif. « Mon travail à partir des archives laisse penser qu’il n’a probablement pas mis en œuvre ce qu’il a promis aux Allemands, avance Johanna Lehr. Se heurtant à l’indépendance des juges, il a sans doute choisi de ne pas s’engager dans le suivi fastidieux des condamnations, mais d’appliquer plus simplement à tous les détenus poursuivis pour infraction au statut des juifs une mesure homogène : l’internement administratif via la “consignation provisoire”. »

« Tout cela s’inscrit dans une stratégie générale, ajoute l’historien Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS et auteur de L’Etat contre les juifs (Flammarion, 2020). A Paris, les Allemands ont renoncé à mener de grandes rafles visant les juifs français. Ils ont donc ciblé les apatrides, les étrangers, et misé sur des arrestations individuelles pour ce qui concerne les Français. Il s’agissait d’être efficaces tout en restant discrets. Et pour cela, d’utiliser au maximum les services français et les procédures existantes. » Notamment la consignation provisoire. La mesure est d’abord employée de façon individuelle, en visant spécifiquement les juifs étrangers, puis elle devient un outil général, notamment à partir d’octobre 1942, lorsque les autorités allemandes exigent la remise de tous les juifs sortant de prison dans le département de la Seine.

Carte d’identité « lavée »

Durant l’été 1943, le camp de Drancy, où se retrouvent les « consignés », bascule sous tutelle exclusivement allemande, et l’Etat français perd tout droit de regard sur les internés juifs de Paris. Le 9 novembre 1943, le préfet de police, Amédée Bussière, renouvelle ses instructions, sous la dictée de la Gestapo : « Tous les juifs ou les juives, français ou étrangers, seront, à l’expiration de leur peine, conduits à Drancy ; il en sera de même pour les juifs remis en liberté à la suite d’un non-lieu ou en liberté provisoire au cours de l’instruction. » La machine à exterminer fonctionne alors à plein.

Les magistrats savaient-ils qu’en « libérant », sur le papier, ces personnes emprisonnées, ils les condamnaient en réalité parfois à mort ? Les policiers avaient-ils conscience de leur contribution à la stratégie d’extermination ? Là encore, il paraît impossible de répondre de façon générale et univoque. Mais certains cas laissent peu de doute. Notamment celui de Joseph Inspektor, un juif parisien de 42 ans, arrêté en avril 1944, peu avant la fin de la guerre. Cet électricien d’origine russe, naturalisé français, est en règle avec les lois antijuives. La carte d’identité qu’il tend aux quatre inspecteurs éveille toutefois leurs soupçons. Conduit à la préfecture, Inspektor avoue : il a « lavé » sa carte, de manière à effacer la mention « juif ». Père de deux enfants, l’homme tente alors de négocier sa liberté avec les policiers. Sans succès. En affirmant faire du trafic de cartes et de tickets d’alimentation, ce qui est faux, il réussit simplement à charger suffisamment son dossier pour être envoyé en prison plutôt que dans un camp d’internement, antichambre de la déportation.

Il se retrouve donc à la Santé, un lieu où, paradoxalement, il est plus en sécurité qu’ailleurs. Pour lui, l’objectif consiste à y rester le plus longtemps possible, jusqu’à la Libération, que chacun devine alors proche. La mutinerie survenue dans la prison le 14 juillet 1944 change la donne. Les portes et les serrures de nombreuses cellules sont brisées, et les autorités ne peuvent plus garder autant de prisonniers qu’avant. Comme d’autres, Joseph Inspektor est alors placé par le juge d’instruction Raymond Charles sur la liste des personnes à libérer, pour faire de la place. Son avocate, Me Rochette, se rend immédiatement dans le bureau du juge « pour lui représenter les graves conséquences » auxquelles cette décision expose son client, expliquera-t-elle plus tard : « consigné provisoire » en tant qu’« israélite », Inspektor doit nécessairement passer par le dépôt de la Préfecture de police et risque fort d’être envoyé à Drancy, puis dans un camp de concentration. L’avocate presse le juge de revenir sur sa décision. Il refuse, en s’appuyant sur une circulaire du parquet, qui incite les magistrats à prononcer le plus possible de mises en liberté afin de décongestionner la prison.

C’est ainsi que, malgré les suppliques de son avocate, Joseph Inspektor est simultanément « libéré » de prison et remis aux policiers français. Au dépôt, cellule 42, il sait qu’il va être dirigé vers un camp, mais il garde espoir. « Il paraît que, dans le camp, le régime est bien plus doux qu’avant, et j’espère pouvoir écrire de temps à autre », note-t-il le 28 juillet 1944 dans une dernière lettre. « Moi, je suis très calme, sans m’énerver, complète-il. Pendant quatre ans, j’ai profité de la liberté. Maintenant, je suis enfermé et je me confie à la grâce de Dieu. Il y en a qui disent que, dans le camp, nous serons mieux qu’à la Santé. » Il ne passe que trois jours à Drancy. Le 31 juillet 1944, il fait partie de l’ultime convoi qui quitte la banlieue parisienne pour Auschwitz.

« Aucune intervention allemande dans l’ensemble de ce processus, relève Johanna Lehr. Il aurait été tout à fait possible pour les autorités françaises de protéger ce juif français, en ne l’arrêtant pas en pleine rue, en ne l’inculpant pas pour des infractions à des lois antijuives françaises, en ne le libérant pas de prison à quelques jours de la Libération, puis en ne l’envoyant pas à Drancy. Ce ne fut jamais le choix opéré par les acteurs français. » La chercheuse marque un silence puis glisse une dernière remarque : « Lors de l’épuration, personne n’a eu à répondre de ses actes dans cette affaire. »

Serge Klarsfeld le confirme : « La très grande majorité des juifs arrêtés en France l’a été par la police française, sur les ordres du gouvernement français. » Le reste, l’idée que Pétain aurait protégé les juifs, « c’est de l’histoire-fiction ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire