Par Antoine Albertini Publié le 16 juillet 2021

Alors que le nombre de cas de violences conjugales qui parviennent devant la justice est en augmentation, l’institution policière a mis en place des stages spécifiques pour former ses fonctionnaires à gérer ces situations sur le terrain et à mieux enregistrer les plaintes.

Trois jeunes femmes, deux hommes d’âge mûr. Tous fonctionnaires de police, venus de la police aux frontières de Roissy, du service des plaintes d’un arrondissement du nord de Paris, d’une brigade d’atteintes aux personnes de proche banlieue. Assis derrière une table, dans une vaste salle mise à disposition par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, à Paris, l’un d’eux résume le sentiment général : « Je suis venu apprendre les bons mots à dire à la victime au bon moment. »

Pendant trois jours, ils suivent une formation sur mesure consacrée aux violences intrafamiliales et dispensée par des expertes, une magistrate, une directrice adjointe aux droits des femmes et à l’égalité à la préfecture d’Ile-de-France, une psychologue ou, comme Sophie Lascombes, une représentante d’une association – en l’occurrence, le Collectif féministe contre le viol.

Voix posée et propos clair, cette cascadeuse de métier évoque des exemples anonymisés tirés de situations réelles, apprend aux fonctionnaires de police à décrypter les silences ou l’événement anodin qui révélera un drame plus profond, comme cette femme accourue dans un commissariat pour une simple photo déchirée, celle de sa propre mère. La victime avait pourtant été confrontée à de lourdes violences physiques mais ce cliché était le dernier en sa possession : son compagnon avait réduit tous les autres en confettis. « Ça a été la goutte d’eau, un témoignage tient parfois à ça », explique Mme Lascombes. Les bons mots, au bon moment.

Les stagiaires griffonnent sur de petits carnets. Opinent. S’interrogent parfois du regard. Et questionnent : « Certaines victimes ne pleurent même pas… Est-ce que c’est normal ? » Les uns confessent leur crainte de banaliser un jour des faits graves, « à force d’en voir de plus graves ». Les autres redoutent le jour où ils sentiront s’émousser leur empathie, ce danger qui guette personnels médicaux, intervenants sociaux, policiers confrontés à une lourde charge émotionnelle : que répondre aux mêmes femmes qui reviennent mois après mois, refusent parfois de porter plainte (il faut en moyenne cinq allers-retours à une victime avant de quitter son conjoint violent) ? « Parce qu’il faut bien dire que tous ces drames, soupire une jeune policière, ça peut être décourageant. »

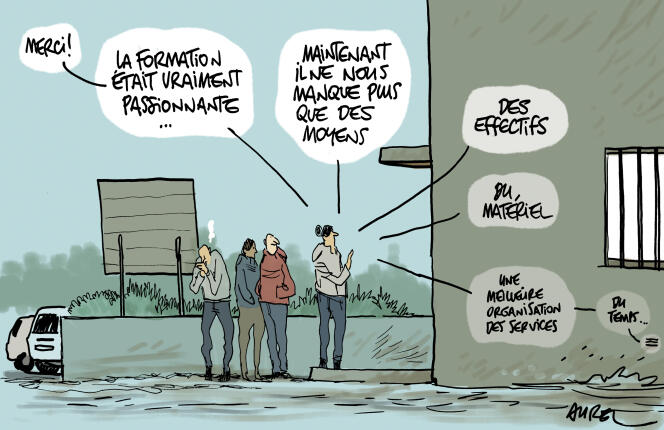

Moyens matériels en berne et effectifs insuffisants

La communication du ministère de l’intérieur pointe les efforts consentis dans une matière qui figure désormais au premier rang des priorités affichées par le gouvernement : 5 386 policiers de tous grades formés à la problématique des violences intrafamiliales au cours de leur scolarité, 276 brigades de protection des familles œuvrant à travers le territoire, près de 2 000 fonctionnaires en activité sensibilisés grâce à des stages spécifiques.

Dans la pratique, le traitement des faits de violences se heurte aux maux endémiques de l’institution, entre moyens matériels en berne, manque chronique d’experts et effectifs insuffisants. Le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes, inauguré en 2018, ne comptait, en 2020, que 30 policiers assistés d’un seul psychologue pour traiter plus de 10 500 tchats, en hausse de 78 % par rapport à 2019.

Dans les unités où travaillent les cinq fonctionnaires assistant à la formation, il n’existe aucun poste d’intervenant social. « Il y a quinze jours, raconte l’un d’eux, nous n’avions même pas de véhicule pour aller auditionner une personne à plusieurs centaines de kilomètres. » Cette fois, cependant, la situation a fini par se débloquer à la dernière minute, alors que les enquêteurs s’apprêtaient à renoncer.

« Ce ne peut plus être la loterie, avec un accueil et un traitement qui varient du très bon au très mauvais en fonction du commissariat ou du policier », explique Sophie Lascombes, qui plaide pour une police « bienveillante, formée à la notion de psychotraumatisme, et patiente, avec du temps et des moyens ». Du temps, parce qu’il permet de mieux entendre la victime, de remonter dans le parcours de l’auteur des violences pour y dénicher parfois des similitudes avec d’autres cas. « Un agresseur a un projet : continuer, explique Mme Lascombes. Et il ne s’arrêtera que si on l’arrête. »

Les enfants, angle mort des violences intrafamiliales

Des moyens – donc de la formation – parce que bétonner une procédure, c’est aussi parer aux premiers coups portés par les avocats de la défense en cas de procès : attaquer le travail des enquêteurs pour décrédibiliser le témoignage d’une victime ou les conditions dans lesquelles il a été recueilli. « Prendre une telle déposition, poursuit Mme Lascombes, ce n’est pas la même chose que prendre une plainte pour un vol de voiture. »

La formation projette aussi sa lumière sur l’angle mort des violences intrafamiliales : la question des enfants, témoins ou victimes de faits graves et traumatisants. « Lorsque l’on parle de féminicides, explique Mélanie Dupont, psychologue à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu à Paris, on évoque rarement la question des enfants et, plus largement, des violences faites aux mineurs. C’est, dans notre société, un véritable déni. »

Oubliés du débat, les enfants paient pourtant un lourd tribut aux violences commises au sein du foyer. En 2019, vingt-cinq mineurs en sont morts : trois d’entre eux ont été tués en même temps que le parent décédé, vingt-deux sans que l’autre parent ne le soit. Trente-neuf se sont retrouvés témoins d’une scène de crime, soit parce qu’ils ont directement assisté à la mort du parent victime, soit parce qu’ils l’ont découvert, souvent en rentrant de l’école.

« Les conséquences pour les enfants ? Des psychotraumatismes dans 60 % des cas, des troubles de l’attachement, des conflits de loyauté ou de protection », détaille Mme Dupont, dont le service d’accueil voit défiler 13 000 victimes par an, dont 10 % d’enfants. A l’énoncé de ces statistiques, le stylo d’une stagiaire est resté en suspens. « Sans compter, a-t-elle murmuré, les dossiers en souffrance. » Dans certains services, ils se chiffrent par centaines.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire