Le développement du sexe sous drogues, en particulier dans la communauté gay, inquiète les spécialistes. Les produits de synthèse, bon marché et faciles d’accès, aggravent les risques. Les cas de surdose se multiplient.

LE MONDE | | Par Baptiste de Cazenove

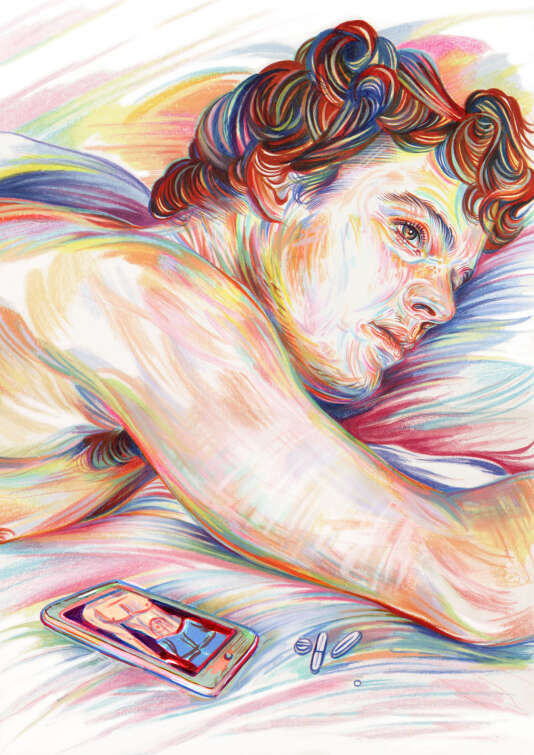

Prostré dans son canapé, Julien (tous les prénoms ont été modifiés) semble absent, sourd aux rires de ses amis réunis chez lui autour d’un verre. Le timbre rauque, il s’excuse : « Je me suis réveillé à 19 heures, je n’avais pas dormi depuis trois jours… » Le trentenaire vient d’achever un marathon sexuel : des dizaines d’hommes ont défilé dans son spacieux appartement du centre de Paris, des inconnus pour la plupart, sollicités via des applications de rencontres.

Maintenant qu’il se repose, ses quatre invités le charrient et l’assaillent de questions sur cette « performance ». Eux aussi sont des adeptes du « chemsex », le sexe sous drogues, un néologisme formé à partir de chemicals (« produits chimiques », en anglais) et prononcé « kemsex ». Le principe : la recherche d’un plaisir décuplé par la prise de psychotropes. La cible : la communauté gay.

Né avec les changements technologiques

Minuit sonne, les convives finissent de « nettoyer » une assiette de cocaïne et pressent Julien de sortir avec eux dans un club. « Sans moi, répond-il. Je n’ai rien dans le ventre, à part mes antidépresseurs et la PrEP [le traitement préventif contre le VIH]. » Alors, ils lui lancent : « A tout à l’heure pour l’after ! » et s’évanouissent dans des effluves de parfums. Julien se sert une dose de GHB, un stimulant (longtemps surnommé la « drogue du violeur »), puis sort une pipe en verre pour inspirer des bouffées de « crystal », de la méthamphétamine, une substance qui supprime la sensation de fatigue et de faim. La fumée âcre se mêle aux odeurs de détergent émanant d’un séjour récuré avec soin. Et Julien raconte…

Il y a encore trois ans, il n’avait jamais consommé de tels produits mais s’épanouissait comme designer, entouré de sa famille et d’amis fidèles. Puis les drogues se sont immiscées par la porte dérobée de sa sexualité, levant ses inhibitions, accentuant ses sensations, au point de partager avec ses partenaires des « moments fusionnels ».

LES ADEPTES SONT ÂGÉS DE 18 À 55 ANS, ISSUS DE TOUTES LES CATÉGORIES SOCIALES, ET CONSOMMATEURS DE GHB, DE MÉTHAMPHÉTAMINE ET SURTOUT DE CATHINONES

Le recours à des produits est loin d’être récent dans la communauté gay. Cocaïne et LSD ont attisé la révolution sexuelle dans les années 1970. Le chemsex, lui, est né avec les changements technologiques et l’essor des sites et applications de rencontres. Apparu à Londres, il y a une dizaine d’années, il s’est beaucoup développé depuis.

En 2013, en France, 12,6 % des internautes habitués à fréquenter de tels sites déclaraient avoir fait usage de drogues dans un contexte sexuel durant l’année, selon une étude menée notamment par l’Institut national de recherche médicale (Inserm). Les adeptes sont âgés de 18 à 55 ans, issus de toutes les catégories sociales, et consommateurs de GHB, de méthamphétamine et surtout de cathinones, un des nouveaux produits de synthèse (NPS).

Sentiment d’accélération, d’impuissance

Classées comme stupéfiants en 2012, les cathinones imitent une substance psychoactive contenue dans le khat, un arbuste africain. Julien les commande sur son smartphone à des prix attractifs : entre 10 et 20 euros le gramme, contre 60 à 80 pour la cocaïne dans la rue. Le paquet lui parvient dans sa boîte aux lettres.

« Les NPS sont principalement produits en Chine et importés par des entrepreneurs opportunistes, et non par les filières du crime organisé, rapporte Thomas Néfau, pharmacien chargé d’étude à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Les colis sont le plus souvent réceptionnés en Europe de l’Est ou aux Pays-Bas, puis réexpédiés au détail aux consommateurs. »

BIEN SÛR, JULIEN A CHERCHÉ DE L’AIDE – AUPRÈS D’UN ADDICTOLOGUE, EN 2017. SANS RÉSULTAT

Sa pipe en verre à la main, Julien reprend le fil de son récit. La hausse progressive de sa consommation… Le « petit week-end festif » qui déborde sur les lundis, suivis des mardis, jusqu’à la perte de son emploi, il y a trois mois – sans que sa famille le sache – et ce sentiment d’accélération, d’impuissance… Il abandonne le sport, sort moins de chez lui ; ses amis d’enfance, négligés, se détournent. « Je ne me suis jamais senti aussi seul, confie-t-il. Je ne ressens plus rien, aucune joie. »

Même son plaisir sexuel sombre dans l’accoutumance aux drogues. Seuls la culpabilité et un mal-être l’accablent lors des phases de « descente », quand les effets se dissipent, immédiatement noyés dans de nouveaux excès. Bien sûr, il a cherché de l’aide – auprès d’un addictologue, en 2017. Sans résultat. Il s’interdit les injections par intraveineuse, le « slam » dans le jargon des chemsexeurs. « Mais pour combien de temps encore ? », s’interroge-t-il.

D’après Maitena Milhet, sociologue chargée d’études à l’OFDT, ce mode de consommation, inexistant parmi les gays il y a encore dix ans, demeure minoritaire et tabou, en raison de l’image de junkie renvoyée par l’usage d’une seringue, mais se « banaliserait » tout de même dans « certains cercles ».

« LA GRANDE MAJORITÉ DES CHEMSEXEURS NE SONT PAS EN DANGER ET GÈRENT LEUR CONSOMMATION », TEMPÈRE FRED BLADOU, DE L’ASSOCIATION AIDES

De la sueur perle sur le front de Julien. Il s’irrite de ses réflexions, saisit son téléphone, et se plonge dans ses applications, comme hypnotisé par une succession de vignettes d’hommes dénudés. Le moment est venu pour lui de recruter des partenaires en vue du retour de ses amis, dans quelques heures.

Selon les spécialistes, la vulnérabilité aux drogues provient souvent de l’inexpérience des usagers. Mais « la grande majorité des chemsexeurs ne sont pas en danger et gèrent leur consommation », tempère Fred Bladou, chargé de mission « drogues et prisons » à Aides, l’association de lutte contre le sida.

Une oreille bienveillante

Antoine est l’un d’eux. Voilà sept ans que ce colosse de 46 ans, ancien cocaïnomane, pratique le slam. Attablé dans un restaurant du quartier parisien où il exerce sa profession de juriste, il met en garde : « Le slam est un plaisir, mais il suppose d’être responsable. » Lui-même assure se limiter à « des moments choisis et occasionnels », sans impact sur sa sociabilité ou son emploi.

Antoine confie avoir traversé « une première phase addictive incontrôlée ». Des années après, un burn-out professionnel se percute avec la mort d’un ancien compagnon, après une overdose liée au chemsex. « J’ai compris que le slam n’était pas anodin, se souvient-il, et j’ai ressenti le besoin d’être écouté et de m’informer. » C’est un médecin gay qui lui offre une oreille bienveillante avant qu’il n’intègre, à Paris, un groupe de soutien, au Spot Beaumarchais, un centre de santé sexuelle de l’association Aides.

Cet atelier accueille, dans un cadre confidentiel, une douzaine de participants, réunis chaque mardi soir autour de thèmes liés au plaisir ou à la gestion des descentes. A l’origine de cette initiative, Stephan Vernhes, responsable du centre : « Entre mai et septembre 2016, j’ai perdu six de mes connaissances parmi mes 700 contacts Facebook. Trois overdoses et trois suicides. Il fallait briser le tabou du chemsex et apporter des solutions pour lutter contre l’isolement des usagers. »

A ce jour, plus de 150 personnes ont assisté à ces réunions, pour 600 visites au total, et un nouveau groupe dédié au sevrage se met en place. Depuis, ce dispositif a essaimé à Marseille, Lyon et Nice.

Augmentation des risques sanitaires

Si les ressorts intimes du chemsex paraissent variés, M. Vernhes y décèle « une échappatoire à la solitude affective, à l’ennui et à l’insatisfaction sexuelle ». Ce phénomène serait aussi une réponse à l’injonction de performance imposée par la société. Antoine, pour sa part, évoque un « paradis artificiel » capable d’abolir les« normes de beauté et de jeunesse », essentielles chez les gays. Les risques sanitaires, eux, augmentent. La direction générale de la santé (DGS) s’inquiète ainsi de ce que le chemsex « participe au maintien de la dynamique de l’épidémie de VIH et à l’augmentation des infections par le virus de l’hépatite C ».

IL Y A URGENCE : LES DÉCÈS S’ENCHAÎNENT, SOUVENT DES QUADRAS, ASSIDUS DES SALLES DE SPORT ET VICTIMES DE CRISES CARDIAQUES

Face à ces consommateurs 2.0, Aides a adapté ses actions. En 2017, l’association a mis en place un numéro d’urgence puis créé un groupe Facebook, permettant à près de 1 100 membres de s’informer ou de crier leur détresse. Aides commence par ailleurs à intervenir dans des sex parties privées, par exemple dans une ville d’Occitanie où se réunissent deux fois par mois jusqu’à 70 chemsexeurs, et propose des dépistages du VIH ou du matériel d’injection. Ces initiatives sont en partie soutenues par la DGS et intégrées à la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030.

De fait, il y a urgence : les décès s’enchaînent, souvent des quadras, assidus des salles de sport et victimes de crises cardiaques. Sur vingt et un cas de surdoses mortelles à Paris en 2015, trois sont liés à l’usage de cathinones en slam, rapporte l’OFDT dans sa première étude sur le chemsex, publiée en 2017. Ces données sont néanmoins lacunaires à l’échelle nationale. Selon certaines estimations, de 35 à 40 décès auraient eu lieu en 2016 et 2017, overdoses présumées et suicides par injections confondus.

Admissions en réanimation

A Paris, le phénomène est particulièrement inquiétant. « Ces cinq dernières années, surtout depuis deux ans, une trentaine de patients ont été admis en réanimation pour des intoxications aux NPS. Les trois quarts de ces cas sont liés au chemsex », constate Bruno Megarbane, chef du service de réanimation médicale de l’hôpital Lariboisière.

« DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ N’ONT INITIALEMENT PAS SU OU VOULU IDENTIFIER CE PHÉNOMÈNE TABOU QU’EST LE CHEMSEX. D’AUTRES ONT ÉTÉ DÉMUNIS FACE À SA PRISE EN CHARGE »

THOMAS L’YAVANC, INFECTIOLOGUE

En septembre 2017, Aides a également recensé, à Lyon, quatre décès par surdoses présumées en deux semaines. « Ces morts auraient pu être évitées, s’insurge Fred Bladou. Depuis six ans, nous alertons l’Etat, qui n’intervient qu’à minima via la DGS et[l’agence nationale] Santé publique France. Nous réclamons en vain de distribuer aux usagers des kits pour qu’ils analysent eux-mêmes les produits, parfois frelatés. Mais les politiques n’ont qu’une réponse pénale et morale à offrir aux usagers, selon la loi de 1970 » qui les condamne d’emprisonnement. Pourtant, « la répression n’enraye ni la consommation ni les trafics ; elle stigmatise les usagers et les pousse dans la clandestinité, loin des structures de soins. »

Ce déni n’est pas le seul apanage des autorités, d’après Thomas L’Yavanc, infectiologue à l’Hôtel-Dieu, à Paris : « Des professionnels de santé n’ont initialement pas su ou voulu identifier ce phénomène tabou qu’est le chemsex. D’autres ont été démunis face à sa prise en charge. Et la communauté homosexuelle et les associations l’ont parfois minimisé, préférant ne pas être moralisatrices envers les usagers. »

Enracinement dans des zones rurales

Egalement addictologue au 190, un centre de santé sexuelle, M. L’Yavanc s’inquiète de « l’explosion de la demande de prise en charge d’addictologie, sur fond de services spécialisés saturés à Paris et déficients en régions ». Une situation préoccupante, car « la crise sanitaire n’a pas atteint son pic », prévient Stephan Vernhes. Des molécules de synthèse toujours plus puissantes sont découvertes chaque semaine en Europe. Le chemsex s’enracine dans des zones rurales, et cette tendance s’installe, constate la DGS, chez « certains jeunes » hétérosexuels.

Le jour s’est levé, dévoilant le visage blême de Julien, qui calfeutre les fenêtres. Des volutes de « crystal » se dissipent dans les rares chuchotements de ses quatre acolytes, tout entiers obnubilés par les écrans de leur téléphone, à l’affût d’inconnus disposés à les rejoindre pour un énième marathon sexuel. D’ici là, les basses d’une musique électro comblent le vide. Le temps filera ainsi les cinq prochains jours, dans l’illusion d’un plaisir halluciné.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire