Par Abel Mestre et Béatrice Jérôme Publié le 20 mai 2023

Partisane du suicide assisté, l’association passe à l’offensive juridique en saisissant, par l’intermédiaire de ses adhérents français, la Cour européenne des droits de l’homme, alors que la France n’a pas légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté.

Sans attendre un potentiel « projet de loi » sur la fin de vie qu’Emmanuel Macron a promis de bâtir « d’ici la fin de l’été », des partisans de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assistéengagent l’offensive sur le terrain juridique. L’absence de législation, en France, sur l’aide active à mourir contrevient-elle aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ? C’est, en substance, la question soulevée par une série de trente requêtes similaires, déposées à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), fin avril. A l’origine de cette initiative, des adhérents français ou résidant en France de l’association suisse Dignitas (connue pour accompagner les personnes dans leur suicide assisté), après épuisement des voies de recours au niveau français.

L’avocat Patrice Spinosi, qui représente les requérants, explique : « Notre idée est que depuis 2002 [et l’arrêt Pretty contre Royaume-Uni], il n’y a pas eu d’affaire où la CEDH s’est prononcée sur un droit à mourir dans la dignité. » L’arrêt Pretty – du nom d’une Britannique atteinte d’une maladie incurable qui avait mené une longue bataille judiciaire pour obtenir le droit pour son époux de l’aider à mourir – reconnaissait, en termes prudents, que l’interdiction de la pratique du suicide assisté par le droit pénal d’un Etat puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées. Mais, dans le même temps, la CEDH établissait que la nécessité de protéger la vie des personnes les plus vulnérables ainsi que les risques d’abus pouvaient justifier l’interdiction du suicide assisté. Elle jugeait ainsi que le « droit à la vie », consacré à l’article 2 de la Convention, n’induisait pas un droit à mourir, contrairement à la position défendue par les militants de Dignitas.

Depuis, la cour de Strasbourg a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet de l’euthanasie, mais dans le cas de pays où la loi l’autorise. Ces arrêts concernaient des pays (la Suisse, par exemple) où une législation sur le suicide assisté existait déjà. La Cour posait ainsi des limites à un droit, elle l’encadrait. Dans une décision qui date de 2012, la CEDH reconnaissait ainsi que « le droit d’un individu à décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin », à condition que ce choix soit formé librement, découlait des dispositions de la Convention. Enfin, en octobre 2022, la CEDH a admis – avec quelques réserves – la compatibilité de la loi belge sur l’euthanasie et le suicide assisté avec le texte.

« Les sociétés ont évolué »

Or, soutient Me Spinosi, le cas de la France est bien différent : « Nous n’avons pas d’accès à ce droit en France. La question n’est donc pas de savoir jusqu’où on peut aller mais s’il y a une atteinte portée aux droits des requérants au regard des dispositions de la Convention. » Il ajoute que « la Cour européenne a ostensiblement laissé intacte la question de l’obligation pour un Etat de créer un dispositif d’euthanasie ».

Me Spinosi est persuadé que c’est le bon moment pour que la Cour repense sa position : « En vingt ans, les sociétés, les législations et les jurisprudences des cours suprêmes ont évolué sur cette question. » Dans le propos liminaire des observations écrites, est ainsi notamment cité l’avis du Comité consultatif national d’éthique de septembre 2022 qui ouvre la voie à une dépénalisation de l’aide active à mourir, tout comme la Convention citoyenne réunie sur la question, qui s’est largement prononcée en avril en faveur de sa légalisation.

L’avocat soutient que la situation française viole plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme : le droit à la vie (article 2), le droit à la protection contre un traitement inhumain et dégradant (article 3), le droit à l’autonomie personnelle (article 8) et enfin la liberté de pensée et de conscience protégée par l’article 9.

Sur le premier point, il est soutenu que le « droit à la vie » protégé par le texte n’est, « en aucun cas », un « devoir de vivre et de souffrir ». Pour les requérants, il faut analyser cette garantie au regard d’autres protections du même texte, notamment le droit « à l’autonomie personnelle », issu de l’article 8. Ce droit est, en réalité, la faculté pour la personne de mener sa vie comme elle l’entend et le droit d’opérer des choix concernant son propre corps. En articulant ces notions, les requérants concluent que « rien ne s’oppose » à ce que le « droit à la vie » garantisse le droit de choisir le moment et la manière de sa mort.

« Ultime liberté de l’être humain »

Pour Dignitas et son conseil, le droit français porte une « atteinte frontale au droit de mourir dans la dignité, lequel se fonde essentiellement sur le droit à l’autonomie personnelle » qui va donc, selon eux, jusqu’au droit de choisir la manière de passer ses derniers jours. Une atteinte non seulement injustifiée mais aussi disproportionnée, puisque ceux qui ne respectent pas l’interdiction s’exposent « à de lourdes sanctions pénales ».

Par ailleurs, les requérants avancent que la situation française entraîne l’existence de traitements dégradants à l’encontre de personnes atteintes de maladies graves, voire « les favorise ». Les personnes concernées se savent ainsi « condamnées à une agonie douloureuse », contraire à la dignité, « sans avoir la possibilité de mettre fin à sa souffrance par le moyen que l’on estime le plus conforme avec ses convictions les plus profondes ».

Enfin, dernière violation relevée par les observations : celle de la liberté de pensée et de conscience. « Les personnes souhaitent souvent bénéficier d’une euthanasie en raison de convictions personnelles profondes », est-il souligné dans le document, qui rappelle que Dignitas considère que « le suicide constitue l’ultime liberté de l’être humain ». Et d’affirmer : « Il serait incohérent que la Cour reconnaisse au rejet de l’avortement ou du mariage homosexuel la qualité d’une croyance protégée au titre de l’article 9 de la Convention mais ne fasse pas de même avec les positions en faveur de l’euthanasie. »

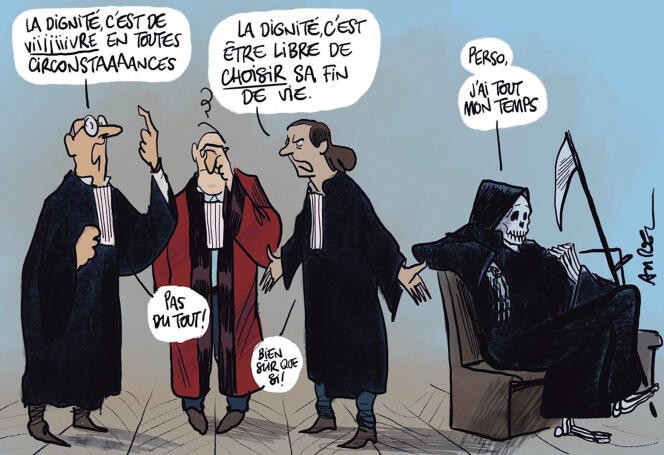

Invitée à se prononcer sur la violation par la France d’un « droit à mourir dans la dignité », la CEDH va donc être amenée à se pencher sur la définition du concept de « dignité ». C’est un point délicat. Il peut être utilisé aussi bien par les partisans de l’aide à mourir que par ses adversaires. « La dignité de la personne humaine doit être respectée. Mais la question est : comment ?, résume Valérie Depadt, maîtresse de conférences en droit privé à la Sorbonne-Paris-Nord. Les uns diront qu’il est indigne de laisser une personne agoniser alors qu’elle ne veut plus vivre. D’autres diront au contraire qu’il est indigne de ne pas l’aider à vivre jusqu’au terme de son existence »,ajoute cette juriste. La CEDH devra trancher.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire