Molécule extraite d’un champignon hallucinogène, la psilocybine suscite un net regain d’intérêt, notamment au sein de la prestigieuse université américaine. « Le Monde » retrace son histoire, indissociable de celle d’un étonnant personnage obsédé par le sujet : le banquier Robert Gordon Wasson.

Du temps où il était soldat, Nicholas Ige ne portait guère les hippies dans son cœur. « A l’armée, on s’en moquait souvent. Désormais, je me surprends à parler comme eux, parfois », confie cet Américain de 30 ans, cheveux ras, muscles saillants. Il a servi dix ans sous les drapeaux, et dit avoir tué« au moins » quarante-six personnes en Afghanistan. « Il arrivait qu’on se congratule, entre militaires, juste après avoir éliminé un ennemi. »

Aujourd’hui, Nicholas Ige a repris les études, à l’université Harvard, sur la Côte est des Etats-Unis, et assure être devenu « une meilleure personne ».

A l’entendre, le secret de cette transformation serait une molécule, la psilocybine, extraite d’un champignon hallucinogène, le psilocybe. Comme elle est interdite sur une grande partie du territoire américain, il s’en est procuré auprès d’un thérapeute clandestin. Une vingtaine de sessions, avec à chaque fois des doses importantes, et in fine ce constat positif : « La psilocybine m’a reconnecté aux autres, au monde. »

Aux Etats-Unis, Nicholas Ige n’est pas seul à vanter cette substance dite psychédélique, une famille où figurent également le LSD (diéthyllysergamide), la DMT (diméthyltryptamine), l’ecstasy ou la mescaline. Voilà quelques années qu’elle fait l’objet d’articles, aussi bien dans les revues scientifiques que dans la presse généraliste. Les plus enthousiastes y voient une panacée, capable de soigner tous les maux ; les plus sceptiques une passade, nourrie par un emballement médiatique sans lendemain.

Un banquier passionné et visionnaire

Les champignons hallucinogènes ont souvent provoqué de telles réactions. A travers les siècles et les continents, ils n’ont cessé de cliver, tantôt sacralisés, tantôt diabolisés. Pour qui s’y intéresse, un lieu est incontournable : Cambridge, dans le Massachusetts. Cette ville, qui abrite Harvard, n’a-t-elle pas été parmi les premières à dépénaliser la psilocybine, en février 2021 ?

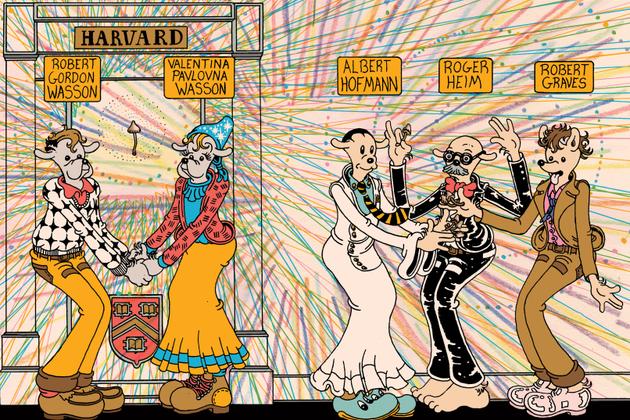

La prestigieuse université elle-même n’est pas en reste : une étude ambitieuse sur les bienfaits thérapeutiques de cette molécule est menée dans son hôpital. Sans compter que c’est ici, dans les environs de Boston, qu’a germé, au début des années 1960, la contre-culture psychédélique, née de la rencontre entre ce campus d’exception et les champignons dits magiques. Enfin, l’université accueille les archives de l’homme sans lequel rien de tout cela, peut-être, ne serait arrivé : Robert Gordon Wasson (1898-1986). Considéré comme le premier occidental à avoir intentionnellement consommé de la psilocybine, cet Américain y fut initié en 1955, au cours d’une cérémonie chamanique, dans un village reculé du Mexique.

Etonnant personnage que ce Wasson… Banquier de profession, il consacre tout son temps libre à l’étude des champignons, sa passion absolue, partagée avec son épouse, la pédiatre russe Valentina Pavlovna Guercken (1901-1958). Ils évoquent leurs découvertes dans des magazines à grand tirage, comme dans des publications spécialisées.

Leurs écrits attisent la curiosité d’éminents savants, mais aussi des premiers hippies ou d’agents de la CIA. Si bien qu’aujourd’hui encore, le couple Wasson suscite le trouble. Sa quête inspire des artistes et des intellectuels, séduits par leur romantisme visionnaire. Dans le même temps, ils n’échappent pas aux critiques, certains épinglant leur méthodologie, d’autres les accusant d’appropriation culturelle, d’autres encore les plaçant au centre de délirantes théories du complot.

Thérapie salvatrice

D’après les documentalistes chargés de veiller sur elles, les archives des Wasson figurent parmi les plus consultées de Harvard. Nicholas Ige, l’ex-soldat devenu une « meilleure personne », n’a pas encore farfouillé dans ses rayons. Il a d’autres priorités. Cet été, à mi-chemin entre sa première et sa deuxième année, ce Hawaiien effectue un stage dans une entreprise de logistique fournissant du matériel médical aux Ukrainiens. Demain, il se verrait bien astronaute. Pour l’heure, il s’est spécialisé en neurosciences, « un moyen formidable d’étudier la trace des traumas sur le cerveau ».

Lui-même est formel : s’il n’avait pas suivi une thérapie sous psilocybine, il n’aurait probablement pas réussi les examens d’entrée dans cette université, où la personnalité des candidats est étudiée au plus près. « A l’oral, j’ai probablement dégagé une image plus ouverte, moins autocentrée. »

Nicholas a passé quatre ans et demi chez les parachutistes, cinq et demi aux opérations spéciales. « Sur le front, tuer était devenu un geste anodin, souligne ce fils de pasteur, d’origine asiatique. Je commençais à m’inquiéter de mon manque d’empathie. A leur retour dans le civil, la plupart de mes ex-compagnons d’armes sombraient dans l’alcoolisme, la dépression… Beaucoup se sont suicidés. »

A 28 ans, Nicholas Ige finit, lui aussi, par quitter l’armée. C’est alors qu’il tombe sur un épisode du podcast le plus écouté des Etats-Unis, « The Joe Rogan Experience ». Un ancien d’Afghanistan y raconte comment la psilocybine l’a aidé à affronter ses troubles de stress post-traumatique. Grâce au réseau des vétérans, Nicholas déniche un thérapeute prêt à lui administrer le produit sous le manteau. « Ça m’a amené à tout repenser, jusqu’à ma sexualité. Qu’est-ce que je recherche dans le sexe, mesurer mon pouvoir ou partager de l’intimité ? »

« Une puissante proximité avec la nature »

La psilocybine est prohibée depuis 1970 au niveau fédéral. Mais, sur le campus de Harvard, ses consommateurs ne risquent guère d’être inquiétés par les forces de l’ordre, puisque la commune de Cambridge en a dépénalisé l’usage.

Une ville voisine, Somerville, l’avait devancée, un mois plus tôt, en janvier 2021. « Nous étions remarquablement d’accord, entre élus de tous bords : l’énergie de nos policiers doit être employée à autre chose qu’à traquer cette substance », indique Ben Ewen-Campen, conseiller municipal (démocrate) à Somerville. Comme ses parents, ce biologiste âgé de 38 ans a étudié à Harvard. Il a pris à quelques reprises de la psilocybine, avec des amis, à ciel ouvert. « J’ai éprouvé une puissante proximité avec la nature, dit ce jeune père de famille en nous recevant dans son jardin. L’un de mes premiers trips fut plus effrayant : j’ai pris brutalement conscience que mes proches allaient mourir. Paradoxalement, ça m’a rapproché d’eux. »

Depuis 2019, d’autres villes américaines ont dépénalisé la psilocybine : Denver, Seattle, Detroit, ou encore la capitale fédérale, Washington DC. Quant à l’Etat de l’Oregon, dans le Nord-Ouest, il autorise son usage thérapeutique depuis novembre 2020.

Ces avancées ont été suscitées, le plus souvent, par des groupes de pression citoyens, qui militent pour la démocratisation des substances psychédéliques, au niveau tant local que national. Rick Doblin, le fondateur du plus médiatique d’entre eux, MAPS, est diplômé de Harvard. « Le hiatus entre la sévérité de la loi fédérale et le discours scientifique est aberrant », convient Ben Ewen-Campen, qui fut sollicité par l’une de ces associations, avant de mettre le sujet sur la table du conseil municipal de Somerville.

Effet anti-dépresseur

Par-delà l’agglomération de Boston, le Massachusetts General Hospital fait la fierté des habitants. L’hôpital, rattaché à Harvard, est le troisième plus ancien du pays. Treize prix Nobel y ont travaillé. Avec près de 1 milliard de dollars par an alloué à la recherche, c’est aussi l’établissement hospitalier le plus généreux au monde avec ses chercheurs.

Durant vingt ans, Jerrold Rosenbaum en a dirigé le service de psychiatrie, qui compte près de six cents employés. « Avec mes équipes, on s’est rendu compte qu’un mécanisme de “rumination”, ou de ressassement, traverse plusieurs pathologies : dépression, troubles alimentaires, addictions…,énumère le praticien. Or, d’après plusieurs études menées par des confrères, il semble que les substances psychédéliques, et notamment la psilocybine, soient en mesure de casser ces boucles de rumination chez le malade. »

Intrigué par ces données prometteuses, Jerrold Rosenbaum ouvre le Center for the Neuroscience of Psychedelics en avril 2021, au sein de l’hôpital. « J’ai oublié de demander la permission », glisse le septuagénaire en souriant. Manière de sous-entendre que son statut lui a permis de vaincre les réticences d’une institution réputée conservatrice. « Quand Jerry m’a proposé de le rejoindre, j’ai cru qu’il blaguait, se rappelle l’un de ses associés, le neurobiologiste Stephen Haggarty. En principe, l’usage médical de la psilocybine est proscrit par les autorités fédérales –, il faut demander de fastidieuses dérogations. En cas de dysfonctionnement, nous risquons la prison. »

« Contrairement à la plupart des médicaments, une simple dose peut avoir des effets à très long terme. Nous cherchons à comprendre pourquoi », détaille le neurobiologiste Stephen Haggarty

Le centre a déjà levé près de 3 millions de dollars. Parmi les donateurs figurent quelques laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des particuliers dont l’entourage a été frappé par de graves pathologies mentales.

Les chercheurs entendent mobiliser des techniques d’imagerie dernier cri pour étudier l’action des psychédéliques sur le cerveau. « Contrairement à la plupart des médicaments, qu’il faut prendre à intervalles rapprochés, une simple dose peut avoir des effets à très long terme. Nous cherchons à comprendre pourquoi », détaille M. Haggarty.

Le centre s’apprête à commencer plusieurs études à grande échelle pour mesurer l’action de la psilocybine contre la dépression. « Nous avons trois cent cinquante personnes sur la liste d’attente, s’étonne le professeur Rosenbaum. Les espoirs sont immenses, comme à l’apparition de chaque nouveau traitement. Fatalement, certains seront déçus. Je crois en la science, pas en la panacée. »

Le psychiatre redouble de prudence, car il sait que le seul fait de mentionner la psilocybine, à Harvard, suffit à réveiller de douloureux fantômes. L’université et son hôpital ont participé, dans les années 1950 et 1960, à MK-Ultra, l’un des programmes les plus décriés de la CIA.

Nous sommes alors en pleine guerre froide. L’agence de renseignements américaine cherche à mettre au point des techniques de contrôle des consciences. Dans ce cadre, des scientifiques effectuent des expériences secrètes, et parfois sordides, sur tous types de sujets, dont des enfants ou des prostituées, dans plusieurs endroits du pays. La prise de LSD et de psilocybine est monnaie courante, jusqu’à ce que la CIA abandonne les recherches, jugées infructueuses, au tournant des années 1970.

« L’homme le plus dangereux de l’Amérique »

Avant même que l’existence de MK-Ultra ne soit révélée au grand public, à partir de 1974, la psilocybine était déjà synonyme de scandale à Harvard. Dès 1960, un jeune professeur de psychologie, Timothy Leary, s’était pris de passion pour cette molécule, qu’il croyait capable, administrée selon un protocole adéquat, de vaincre l’alcoolisme, de stimuler la libido, d’éveiller le sentiment religieux, et même de prévenir la récidive criminelle.

Ainsi débuta le Harvard Psilocybin Project, qui vit des détenus, des étudiants en théologie ou des professeurs tester sur eux-mêmes les effets de la substance. Des parents d’élèves s’en inquiétèrent auprès de la direction de l’université, qui licencia Leary en 1963.

Cette tête brûlée sera, par la suite, un avocat ardent du LSD, qu’il contribuera à populariser auprès de la jeunesse contestataire. Désigné par le président Richard Nixon comme « l’homme le plus dangereux de l’Amérique », il cumulera trente-six arrestations ; la dernière en 1974, en Afghanistan, au terme d’une cavale passée par la Suisse et l’Algérie. Cette publicité désastreuse contribua à précipiter la prohibition des psychédéliques, à partir de 1970. « Dès que je croisais un chercheur, je lui demandais : “Pourquoi la communauté scientifique s’est-elle éloignée de ces substances, après s’être enthousiasmée pour elles dès les années 1950 ?” La plupart me répondaient, de manière un peu caricaturale : “C’est la faute de Timothy Leary !” », déclare Michael Pollan, journaliste pour le New York Times et le New Yorker.

Ecoulé à plus d’un million d’exemplaires depuis sa parution en 2018, son best-seller, Voyage aux confins de l’esprit (Quanto), a largement contribué au regain d’intérêt pour les psychédéliques. Nommé professeur d’anglais à Harvard en 2017, Michael Pollan a profité de sa présence sur le campus pour farfouiller dans les archives de Robert Gordon Wasson, le banquier épris de champignons. On y trouve, entre autres, des missives admiratives de Timothy Leary. « Ceux qui s’intéressaient à ces produits formaient une petite communauté, rappelle M. Pollan. Deux mille personnes, tout au plus. » Parmi ces pionniers, beaucoup s’estimaient, voire se fréquentaient.

« J’ai davantage appris sur le cerveau et ses possibilités pendant les cinq heures qui ont suivi la prise du champignon que pendant mes quinze années d’études », le psychologue Timothy Leary, en 1965

De fait, c’est grâce à Wasson que Leary a découvert la psilocybine. Comme des millions d’Américains, le psychologue a lu le reportage de Wasson au Mexique, titré La Quête du champignon magique, paru en mai 1957 dans l’hebdomadaire Life. Le banquier y raconte comment, à l’été 1955, il a gagné la confiance d’une chamane mazatèque, Maria Sabina, dans le village de Huautla de Jimenez, dans le sud du Mexique. Celle-ci l’a convié à une cérémonie au cours de laquelle il a pu goûter au teotlnanácatl, « la chair des dieux », ainsi que les Indiens nahuas (alors connus sous le nom d’« Aztèques ») appelaient ce champignon hallucinogène, il y a près de deux millénaires.

Bouleversé par l’expérience, Wasson s’arrange pour fournir plusieurs spécimens à son ami le plus cher, le Français Roger Heim. Ancien résistant, devenu directeur du Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, le mycologue donne au champignon son nom scientifique, Psilocybe mexicana, en 1957. L’année suivante, le même Heim aide le chimiste suisse Albert Hofmann – « l’inventeur du LSD », en 1943 – à en isoler le principe actif, la psilocybine.

Timothy Leary sera l’un des premiers d’une longue lignée de hippies à faire le pèlerinage au Mexique à la recherche du fameux champignon. En août 1960, à Cuernavaca, dans le centre du pays, il découvre avec un ami les effets du psilocybe. « J’ai davantage appris sur le cerveau et ses possibilités pendant les cinq heures qui ont suivi la prise du champignon, affirmera-t-il en 1965, que pendant mes quinze années d’études et de recherches. »

Au début des années 1960, à Harvard, Wendy Doniger a suivi un cours de Timothy Leary. « A l’époque, j’étais mariée à un militaire, confie cette indianiste réputée, âgée de 81 ans. Mon mari m’avait mis en garde contre les champignons hallucinogènes : “N’y touche jamais.” Je l’ai écouté. Je trouvais ce Leary très irresponsable. » Spécialisée dans l’étude du sanskrit, elle est sollicitée par Robert Gordon Wasson, à la fin de son cursus à Harvard, au milieu des années 1960. Le banquier s’intéresse alors au soma, la boisson mystérieuse décrite dans le « Rig-Veda », une collection d’hymnes sacrés de l’Inde antique, composés entre 1500 ans et 900 ans avant notre ère. Wasson soupçonne le breuvage d’être composé à partir d’amanite tue-mouche, un champignon hallucinogène. « Robert cherchait quelqu’un de compétent pour l’aider. J’ai accepté », poursuit Wendy Doniger.

Ces travaux aboutiront à un livre, Soma : Divine Mushroom of Immortality (1968, non traduit). « A la fin de nos recherches, Robert était convaincu que le soma dérivait bien de l’amanite. Pour ma part, je considère que c’est une hypothèse parmi d’autres. Mais ses arguments ont séduit de nombreux experts. Il avait une vraie force de conviction. »

L’indianiste et le banquier sont restés proches, jusqu’à la mort de ce dernier, en 1986. Elle appréciait « la curiosité » de cet homme d’affaires aux antipodes du baba cool lambda. « Robert était tout l’inverse de Timothy Leary. Un gentleman à l’ancienne, toujours en costume cravate. Son appartement en plein Manhattan, à New York, était impeccablement meublé. Il était poli, cultivé, et incroyablement têtu : il avait tendance à voir des champignons partout. » Les deux amis évitaient de parler politique – « j’étais très à gauche », élude Wendy Doniger, en souriant. « En revanche, il me parlait souvent de sa femme. Elle lui manquait terriblement. »

« Mycophiles » et « mycophobes »

C’est à cette pédiatre russe, Valentina Pavlovna Guercken, décédée d’un cancer le 31 décembre 1958, qu’il devait sa passion pour les champignons. Le couple se forme en Angleterre, peu après la première guerre mondiale, durant laquelle Wasson a combattu auprès des Alliés. Fille d’un industriel émigré aux Etats-Unis après la révolution de 1917, elle achève à Londres ses études de médecine. Lui, après un cursus de journalisme aux Etats-Unis, a rejoint les bancs de la London School of Economics.

Aussitôt après s’être mariés sur le sol anglais, en 1926, ils s’installent à New York. A l’été 1927, leur lune de miel près de Woodstock décide de leur destin. Au cours d’une promenade, ils découvrent des champignons sauvages. Valentina s’agenouille, en signe d’adoration. Robert, lui, est submergé de dégoût. Sa femme les cueille avec entrain, en cuisine quelques-uns pour le dîner, sèche les autres pour l’hiver. Son mari ne touche pas l’assiette, persuadé qu’il s’agit d’espèces vénéneuses. « Je pensais que j’allais me réveiller veuf », écrira-t-il plus tard.

Après qu’ils ont relaté l’incident à des amis russes et américains, leur dispute débouche sur une révélation : et si Robert et Valentina n’avaient fait que reproduire, l’un et l’autre, les stéréotypes que leurs cultures respectives associent aux champignons ? Tout leur temps libre, dorénavant, sera consacré à démontrer cette intuition : certains peuples seraient « mycophiles », comme les Slaves, qui font de la cueillette un rite initiatique et parsèment leur folklore d’hymnes fongiques ; d’autres, au contraire, seraient « mycophobes », comme les Anglo-Saxons, qui désignent les champignons avec un vocabulaire bien plus restreint et hostile, lié à la pourriture, au danger et à la mort.

Entre Wall Street et les missions mycologiques

Robert et Valentina baptisent leur nouvelle discipline « l’ethnomycologie », sans jamais renoncer ni à leur carrière ni à leur famille. En tant que pédiatre, Valentina publie des articles sur la sinusite et les rhumatismes articulaires aigus, ainsi qu’un livre sur l’art de l’adoption – les deux enfants du couple, Peter et Masha, ont été adoptés. De son côté, après des débuts de journaliste financier, Robert se fait un nom en tant que banquier, au point de devenir vice-président des relations publiques de J.P. Morgan, alors l’une des plus puissantes institutions de Wall Street, de 1943 à sa retraite, en 1963. Cette assise lui sera précieuse. Tous ses voyages d’affaires, ou presque, seront agrémentés de missions mycologiques.

Tapées par sa secrétaire, sur un papier à en-tête J.P. Morgan, ses lettres sont reçues avec bienveillance par les savants qu’il sollicite. Pour qui s’aventure à la consulter, à Harvard, sa correspondance constitue un fascinant cabinet de curiosités. Les sommités du Collège de France, tels les anthropologues Claude Lévi-Strauss ou Georges Dumézil, y côtoient celles de Harvard, du linguiste Roman Jakobson, au botaniste Richard Evans Schultes. En 1963, Robert Gordon Wasson va jusqu’à interroger Agatha Christie sur le caractère fongique de l’une de ses intrigues policières. Etonnée par la minutie de ses demandes, la romancière lui répond tout de go : « Les champignons, ça a l’air marrant ! » Du reste, c’est un écrivain qui va mettre le couple sur la piste des psilocybes…

Le 19 septembre 1952, les Wasson reçoivent une lettre du poète anglais Robert Graves. Ce dernier leur signale l’article d’un doctorant de Harvard, publié en 1939, sur les « champignons narcotiques des Aztèques ». Au cours de deux voyages au Mexique, en 1938 et 1939, l’auteur a identifié le fameux teotlnanácatl, « la chair des dieux », sans aller cependant jusqu’à le goûter. « Il s’agissait d’un des premiers travaux de Richard Evans Schultes, qui se spécialisera par la suite dans l’étude de la flore amazonienne, précise le journaliste Michael Pollan. Wasson s’est immédiatement rapproché de Schultes, qui lui a ouvert son carnet d’adresses au Mexique. Sans cela, il n’aurait mis la main sur la psilocybine. »

Célèbre autant pour ses explorations que pour ses excentricités – il votait pour la reine d’Angleterre à chaque élection –, Schultes se prend d’affection pour Wasson, au point d’en faire un chercheur associé au Musée botanique de Harvard. En signe de gratitude, c’est dans les locaux de cette institution que le couple Wasson a choisi d’entreposer ses archives. L’adresse du musée, 22, Divinity Avenue, n’était pas pour leur déplaire, eux qui n’avaient cessé d’établir les liens millénaires entre la spiritualité des hommes et la consommation d’« enthéogènes », un néologisme proposé par Wasson lui-même, et quelques-uns de ses amis, en 1979, pour désigner les substances suscitant des élans mystiques.

Au soir de sa vie, le banquier était rongé par une ultime intuition : se pourrait-il que le fruit défendu, arraché à l’arbre de la connaissance, dans la Bible, fût un champignon ? S’il lui prenait l’envie de ressusciter, sans doute serait-il heureux de nous voir mordre dedans, à nouveau et à pleines dents.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire