Par Camille Stromboni Publié le 30 décembre 2021

Le Covid-19 a mis en lumière les maux des établissements de santé. Ils prennent leur source dans plus de vingt ans de réformes, de droite comme de gauche, avec un objectif de réduction des coûts.

Comme un « élastique » : on peut tirer dessus encore et encore, mais, quand on atteint le point de rupture, c’est trop tard. La version imagée, dans la bouche d’un médecin, de « l’effondrement » de l’hôpital public raconte le sentiment d’une partie de la communauté soignante. Cela fait longtemps qu’on tire sur « l’élastique » à l’hôpital. Sous le feu des projecteurs depuis le déferlement de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, les établissements de santé ont été mis à rude épreuve par deux années à faire front en première ligne pour prendre en charge les malades du virus. Mais la crise n’a fait qu’accentuer, ou donner à voir au plus grand nombre, des maux déjà bien présents, ne cesse-t-on de répéter dans les rangs des soignants.

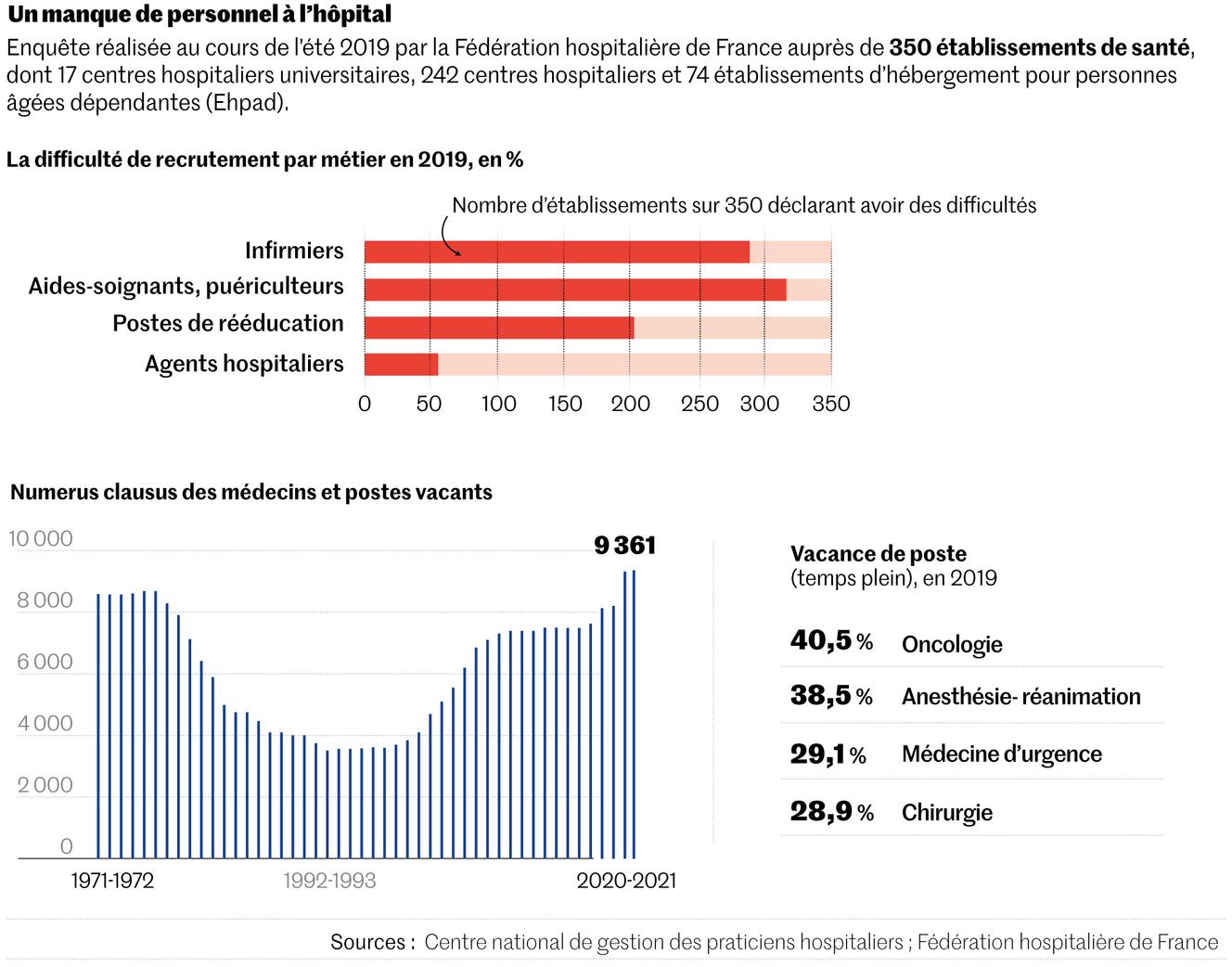

Comment en est-on arrivé à devoir refermer des « lits » dans de nombreux services à la rentrée, dans un climat certes d’accalmie sur le front du Covid-19 ? Et, ce, tout sauf par choix, mais faute de trouver les personnels soignants. Comment l’hôpital a-t-il perdu à ce point son attractivité, prenant de plein fouet les départs et l’absentéisme des personnels paramédicaux, notamment les infirmiers ? Sans compter la pénurie de médecins, de plus en plus prégnante, obligeant des services d’urgences à fermer en pointillé…

T2A pour « tarification à l’activité », Ondam pour « objectif national de dépenses d’assurance-maladie », HPST pour loi « hôpital, patients, santé et territoires »… Se repasser le film de vingt ans de réformes permet de comprendre, en partie, la crise actuelle. Et l’insuffisance d’un plan d’ampleur enclenché à l’été 2020 : le Ségur de la santé, avec ses enveloppes d’environ 10 milliards d’euros pour les revalorisations salariales, ou encore de 19 milliards d’euros d’investissement.

- Une lente asphyxie budgétaire

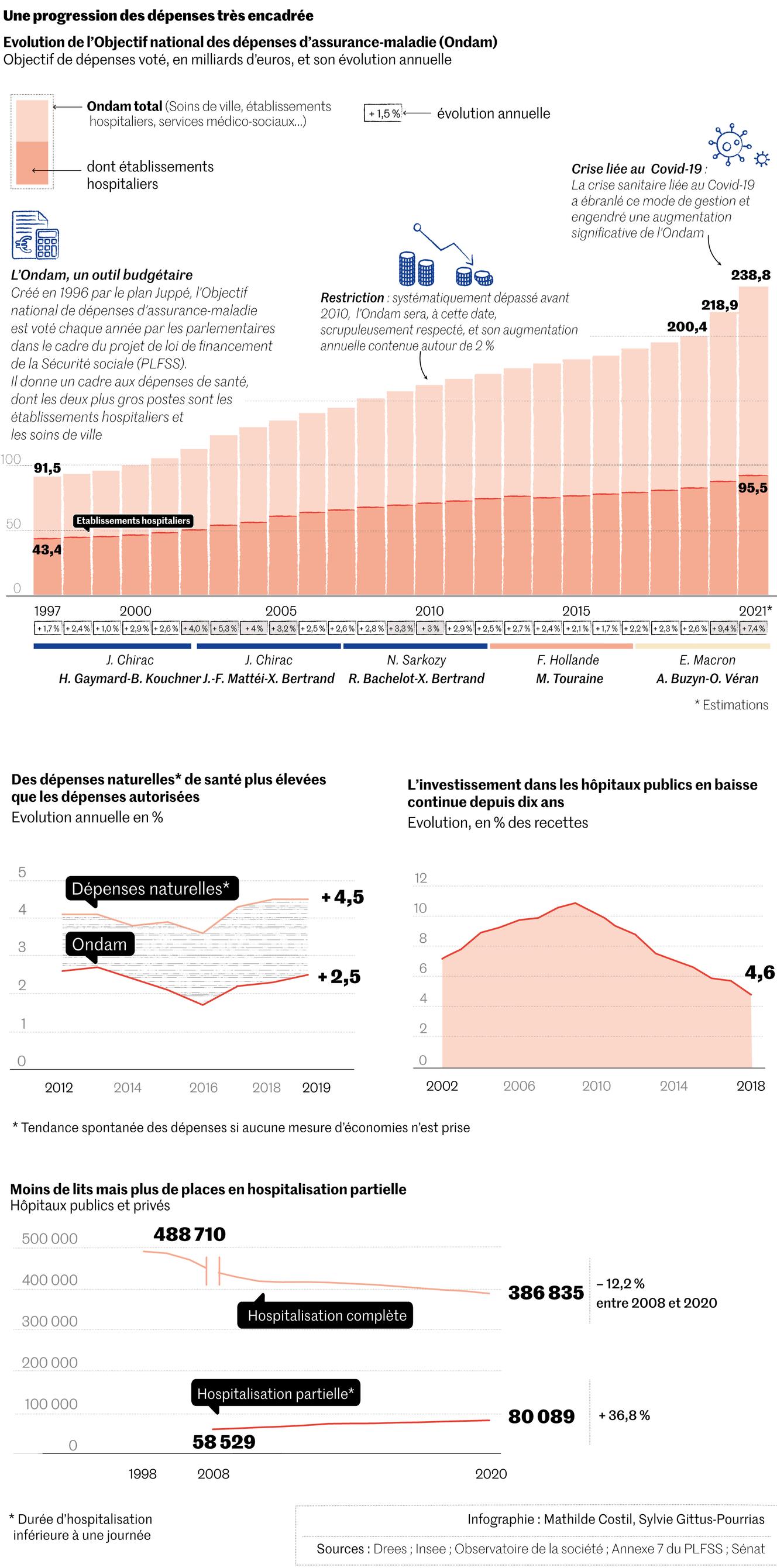

S’il fallait trouver un coupable qui fait l’unanimité dans les rangs hospitaliers, chez les médecins comme chez les administratifs, c’est bien le budget. Le sigle honni de l’Ondam est devenu synonyme de la lente cure d’austérité imposée par l’Etat aux établissements de santé. Le haut fonctionnaire Pierre-Louis Bras, fin connaisseur du monde hospitalier (ancien directeur de la Sécurité sociale) et auteur, en mars, d’une note pour le think tank Terra Nova interrogeant la régulation des dépenses de santé, le dit simplement : « On est allé bien au-delà de ce qui était soutenable. Cela fait vingt ans que la politique hospitalière est avant tout une politique de finance publique : il s’agit de réduire la dette et le déficit, sans augmenter les impôts. »

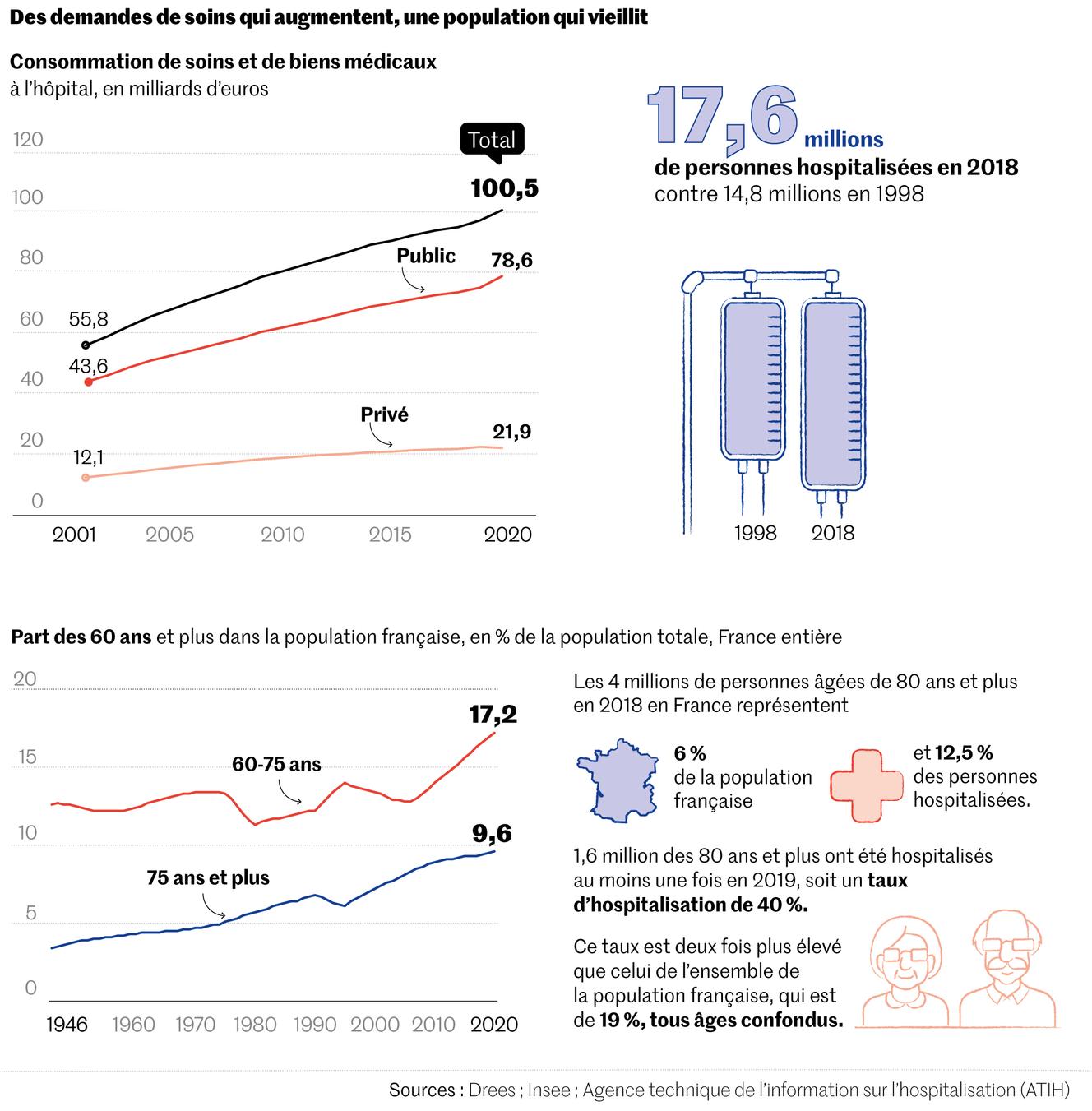

A partir de 2010, l’étau de l’Ondam, créé à la fin des années 1990, va se resserrer plus nettement. Plus question de dépasser l’enveloppe. Chaque année, le gouvernement affiche certes un objectif en progression de 2 % à 3 % pour le système de santé, mais les besoins, évalués au sein même des documents budgétaires du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, exigeraient au minimum de 4 % à 5 % d’augmentation.

Pierre-Louis Bras a examiné les conséquences sur les dix dernières années : la croissance de la production de soins (+ 18,8 %) s’est accompagnée d’une augmentation bien moindre des effectifs (+ 3,7 %), entre 2009 et 2019. « Cette forte croissance de la productivité du travail tient certainement à des progrès “vertueux”, dus aux restructurations hospitalières, à l’amélioration des process, aux nouvelles technologies…, dit-il. Mais, à ce niveau-là, il est certain qu’elle s’explique aussi par une forte intensité et une dégradation des conditions de travail, et cela alors même que le gel du point d’indice sur les salaires se traduisait par une paupérisation des personnels. »

En quinze ans, 10 milliards d’économies sont demandés aux établissements, selon la Fédération hospitalière de France (FHF). La dette des établissements s’envole, au point d’atteindre plus de 30 milliards d’euros en 2018, soit trois fois plus qu’en 2005.

Le régime sévère imposé à l’hôpital n’a pas varié, quelle que soit la couleur politique de ceux qui ont dirigé le pays. Au premier rang sous un gouvernement de gauche, durant le quinquennat Hollande : « Quelle ne fut pas la déception, alors que Marisol Touraine [la ministre de la santé de 2012 à 2017] s’était auparavant élevée contre la politique d’austérité de la RGPP [révision générale des politiques publiques] menée sous la droite », souligne le sociologue du CNRS Frédéric Pierru, coauteur de l’ouvrage La Casse du siècle. A propos des réformes de l’hôpital public (avec Pierre-André Juven et Fanny Vincent, Raisons d’agir, 2019).

Pour combler le déficit de la « Sécu », la diète va se concentrer sur l’hôpital, plus facile à restreindre que les dépenses en médecine de ville. Ancien conseiller au cabinet de Marisol Touraine, le réanimateur Djillali Annane le reconnaît : la gauche n’a pas dévié de la ligne enclenchée sous la droite. « Les vingt dernières années, le leitmotiv a été de rendre l’hôpital efficient, en partant d’un constat faux, mais partagé par tous les gouvernements : il y aurait trop de lits en France », constate-t-il. Entre le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins liés à une population aux comorbidités plus nombreuses, l’analyse n’est pas juste, selon lui. « Cela fait vingt ans que les mêmes personnes sont aux manettes dans les administrations, au niveau opérationnel, et poussent toujours dans cette direction », reprend le médecin.

Le « virage ambulatoire », soit la réduction de l’hospitalisation au profit d’une prise en charge plus légère sur moins de vingt-quatre heures, permis notamment par les progrès de la médecine, justifie une partie importante des réductions des capacités des établissements. Mais les restrictions semblent bien avoir dépassé cette nécessaire transformation.

Le début du quinquennat Macron ne déroge pas à la règle, avec un premier Ondam synonyme d’économies supplémentaires, avant d’être percuté par la mobilisation inédite des infirmiers, des aides-soignants, rejoints par les médecins, qui va durer près d’un an. « En 2017-2018, l’hôpital est à l’os comme jamais, décrit Frédéric Pierru. Emmanuel Macron va juste desserrer un peu le garrot. »

- La T2A ou la course à la rentabilité

Au-delà de la trajectoire budgétaire, il faut s’arrêter sur un outil, symbole de l’« hôpital-entreprise » : la tarification à l’activité. La fameuse T2A. Politique du chiffre, course à la rentabilité, mise en concurrence des établissements… Les critiques pleuvent depuis des années, dans la bouche des médecins, sur ce système d’allocation des moyens entre établissements, déployé à compter de 2004. Son principe : l’activité est classée, selon le profil du patient, son diagnostic, les actes médicaux réalisés… Ce sont les « groupes homogènes de malades » (GHM). Pour chaque groupe, on évalue un coût moyen de prise en charge, puis un tarif lui est attribué par l’Etat. C’est ce tarif qui est reversé, ensuite, par l’Assurance-maladie à l’hôpital.

Rapidement, la T2A monte en puissance, avec un tournant sous l’ère Sarkozy : elle est généralisée en 2008, pour atteindre 100 % du financement des soins en médecine, chirurgie, et obstétrique. « Le tarif guide la pratique, dénonce le professeur de diabétologie André Grimaldi, pourfendeur de la T2A, qu’il estime inadaptée hormis pour le soin programmé et standardisé comme la chirurgie. Il y a les tarifs qui rapportent, et les autres, mais on ne se pose jamais la question de la pertinence du soin. »

« Au départ, cela a permis une dynamisation de l’activité des hôpitaux, une bouffée d’oxygène », rappelle néanmoins Laurence Hartmann, économiste de la santé au Conservatoire national des arts et métiers. Le système précédent, celui du budget global, avait mené à des situations particulièrement inégalitaires sur le territoire, et parfois ubuesques, à entendre ces anecdotes d’hôpitaux qui devaient arrêter certaines activités dès octobre, ayant consommé toute leur enveloppe. Mais, assez vite, le système est perverti : à compter de 2010, les tarifs baissent, indépendamment de toute réalité, pour rester dans l’enveloppe figée de l’Ondam. « Les établissements se sont retrouvés dans une course pour réduire toujours plus leurs coûts, avec des économies sur les ressources humaines, une pression sur les équipes, une mise en concurrence entre services… », décrit l’économiste. Le diagnostic n’est cependant pas unanime.

Les directeurs d’hôpital, en revanche, estiment qu’on se trompe de bouc émissaire, en faisant porter à la T2A les fautes d’un budget insuffisant. « Il n’y a pas de système parfait, mais répartir les moyens en fonction de l’activité, vous connaissez un meilleur moyen de faire ? », interroge Gérard Vincent, ancien délégué général de la FHF.

- Le difficile équilibre entre pouvoir médical et pouvoir administratif

La gouvernance de l’hôpital constitue l’autre sujet crucial qui a rythmé les débats des vingt dernières années dans cette structure si particulière que constitue l’hôpital public. La loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), portée sous la droite par la ministre Roselyne Bachelot en 2009, a marqué le tournant en la matière. « Il faut un patron à l’hôpital », disait le président Nicolas Sarkozy. Et ce sera le directeur, dont les pouvoirs sont alors renforcés. Vont également être installées les agences régionales de santé (ARS), chargées de piloter et de réguler l’offre de soins en région.

Pour les médecins, la réforme est vécue comme « une blessure symbolique terrible », souligne le sociologue Frédéric Pierru, qui rappelle aussi que la nomination des chefs de service passe alors de la communauté médicale au pouvoir administratif.

« On est peut-être allé trop loin dans les mots à l’époque, mais il me semble qu’on est aujourd’hui dans un équilibre satisfaisant, juge Frédéric Valletoux, à la tête de la FHF. Le directeur a un pouvoir important, parce qu’il porte la responsabilité juridique de l’établissement, néanmoins il ne décide pas seul, mais avec les médecins. » Le responsable renvoie la balle au-dessus, au niveau étatique : « On a assisté à une multiplication des agences, des mécanismes de régulation, des contraintes normatives, qui ont généré énormément de bureaucratie », juge-t-il.

Aujourd’hui encore, pourtant, les appels à « remédicaliser » la gouvernance des établissements restent d’actualité. Le professeur François-René Pruvot, à la tête de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement de CHU, a défendu un coup de barre en ce sens, obtenu lors du Ségur de la santé en 2020, qui doit encore devenir une réalité. « Ce rééquilibrage est nécessaire, défend-il. L’hôpital “performance” d’aujourd’hui, qui donne le dernier mot à celui qui a le droit et les finances, cela n’est pas une bonne chose, cela crée des dérives. »

« La culture du chiffre, du “bla-bla” et des “process” sape le moral des personnels hospitaliers », a dénoncé en décembre un collectif de 1 376 professeurs et médecins de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans une lettre adressée au chef de l’Etat.

- Des non-réformes qui pèsent sur l’hôpital

Pièce maîtresse du système de santé, l’hôpital souffre aussi des non-réformes des dernières décennies. La permanence des soins (nuit, week-end) s’est concentrée toujours plus entre ses murs, à mesure que les « déserts médicaux » ont progressé en médecine de ville. Aujourd’hui, 30 % des postes de praticiens sont vacants, particulièrement dans les spécialités où cette permanence de soins pèse le plus lourd et qui se trouvent dans la concurrence la plus forte avec le secteur du privé, comme l’anesthésie.

La pénurie médicale s’est aggravée, sans qu’un gouvernement s’y attaque, jusqu’à la suppression du numerus clausus sous le quinquennat Macron, soit le nombre maximum d’étudiants admis à poursuivre en médecine, rehaussé plus fortement depuis 2019. Son niveau était descendu au plus bas à la toute fin des années 1990, avec, derrière, l’idée de limiter la progression des dépenses de santé en diminuant le nombre de médecins. L’étau se desserre lentement ensuite, mais trop tard pour échapper au couperet : il faut de dix à quinze ans pour former un médecin.

Reste la question sensible du lieu d’installation des médecins, qui revient régulièrement dans les débats parlementaires, où est évoquée l’idée d’une « coercition », pour répondre aux besoins des déserts médicaux. Sur ce sujet, il existe un « manque de courage des politiques de tout bord », estime Gérard Vincent, l’ancien délégué général de la FHF.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire