Des dizaines de revues scientifiques produisent et éditent des études peu scrupuleuses se retrouvant ensuite dans des banques de données servant de base à des experts.

Le savoir, lui non plus, n’échappe pas à la contrefaçon. La part prise par la « fausse science » dans la production scientifique mondiale augmente de manière considérable depuis une dizaine d’années et aucun signe de pause ne semble poindre à l’horizon.

Au sein d’une collaboration baptisée « Fake science » et formée d’une quinzaine de médias internationaux, dont la Norddeutscher Rundfunk (NDR), la Süddeutsche Zeitung, The New Yorker ou encore l’Aftenposten, Le Monde a enquêté sur l’ampleur et l’impact de ce phénomène, qui n’épargne pas la France.

A quoi peut ressembler de la science contrefaite ? Depuis une décennie, des dizaines de maisons d’édition peu scrupuleuses comme Omics et Science Domain (Inde), Waset (Turquie) ou encore Scientific Research Publishing (Chine) ont créé des centaines de revues en accès libre au nom ronflant, ayant toutes les atours de vraies revues savantes.

Mais contrairement à celles-ci, ces journaux ne disposent pas d’un comité éditorial, ils facturent des frais aux chercheurs – de l’ordre de quelques centaines d’euros par article – et publient les « travaux » sans contrôle et très rapidement. Ils ne soumettent pas les manuscrits des comptes rendus de recherche qu’ils reçoivent à la « revue par les pairs » (peer review, en anglais). Ce processus de contrôle qualité, préalable à toute publication savante, est l’une des étapes clés de la construction de la science.

Le même mécanisme existe pour les conférences scientifiques : souvent sollicités par courriel, des chercheurs s’inscrivent, moyennant finance, pour présenter leurs travaux. Mais il n’y a bien souvent personne – ou pas grand monde – pour écouter ces simulacres de conférences.

Publication d’une étude imaginaire

De la diffusion de fausses informations à la promotion de médicaments en passant par l’activisme climatosceptique ou antivaccin, voire simplement une volonté de « gonfler » artificiellement un CV : les motivations des chercheurs sont nombreuses.

En 2014, des « travaux » publiés dans de telles fausses revues ont par exemple été présentés sous les ors de l’Académie des sciences française, pour mettre en doute la responsabilité humaine dans le changement climatique en cours…

Les journalistes de la Süddeutsche Zeitung et de la NDR ont mis la main au portefeuille : ils ont soumis pour publication au Journal of Integrative Oncology, édité par la société Omics, les résultats d’une étude clinique montrant que de l’extrait de propolis était plus efficace sur le cancer colorectal que les chimiothérapies conventionnelles. L’étude était fictive, les données fabriquées, et les auteurs, affiliés à un institut de recherche imaginaire, n’existaient pas non plus. La publication fut néanmoins acceptée en moins de dix jours et publiée le 24 avril. Le patron d’Omics ayant été ensuite contacté par les journalistes de la collaboration Fake Science, l’article a été retiré – il reste néanmoins visible dans le cache de Google.

Le documentaliste américain Jeffrey Beall – Aurora Library, à Denver (Colorado) – a dressé le premier, entre 2012 et 2017, une liste de ces « journaux prédateurs », ainsi que les spécialistes les nomment. Elle est aujourd’hui utilisée par de nombreux chercheurs en « scientométrie ». M. Beall a recensé pas moins de 11 000 revues scientifiques douteuses. Cependant, cette liste est controversée : une zone grise existe entre journaux de médiocre réputation et publications frauduleuses.

Environ 8 000 « journaux prédateurs actifs »

D’autres estimations ont été proposées, tout aussi impressionnantes. Dans une étude publiée en 2015 dans la revue BMC Medicine, Cenyu Shen et Bo-Christer Björk (Hanken School of Economics, à Helsinki) estiment, pour leur part, à environ 8 000 le nombre de journaux prédateurs actifs en 2014. La quantité d’articles scientifiques douteux aurait été, selon les deux chercheurs, multipliée par huit entre 2010 et 2014, passant de 50 000 à environ 400 000.

« LES CONSÉQUENCES LES PLUS GRAVES PORTENT SUR L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE ET LE FAIT DE BASER DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR DES DONNÉES FAUSSES OU NON VÉRIFIÉES », SELON UNE PORTE-PAROLE DE CLARIVATE ANALYTICS

Accessibles librement sur le Web, ces articles sont aussi, parfois, indexés par les grandes bases de données de la littérature savante comme Web of Science, Scopus ou encore Google Scholar. Une situation plus que problématique, car ces bases de données sont utilisées par la communauté scientifique, les agences d’expertise, les administrations…

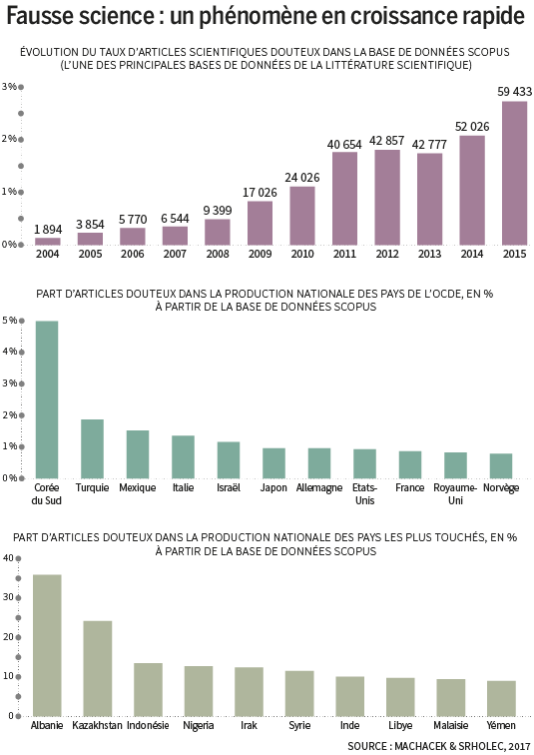

Ivan Sterligov, directeur du Centre de scientométrie de la Higher School of Economics (HSE) de Moscou (Russie), a sondé la présence de « journaux potentiellement prédateurs » (JPP) dans la base Scopus. Selon ses résultats, qui ont été présentés en conférence et sont en cours de publication, plus de 60 000 articles étaient concernés en 2015, soit 3 % environ du total d’articles indexés dans la base de données, gérée par le géant anglo-néerlandais de l’édition scientifique Elsevier.

« C’est un problème majeur et il ne montre pas de signes de ralentissement. Les conséquences les plus graves portent sur l’intégrité scientifique et sur le fait de baser des travaux de recherche sur des données fausses ou non vérifiées », estime de son côté une porte-parole de Clarivate Analytics, la société qui gère la base de données Web of Science. Les grandes bases se sont lancées dans une chasse aux faux journaux : Web of Science a tout récemment expurgé son index de 112 revues.

Un poids pour les finances publiques

Pour Ivan Sterligov, même présents dans une base de données, les articles publiés dans des journaux potentiellement prédateurs sont moins cités que les autres. « Cela confirme que ce qui est recherché [par ceux qui publient dans des revues] est d’ajouter des lignes supplémentaires à leur liste de publications », estime-t-il. Et, ainsi, d’embellir leur CV.

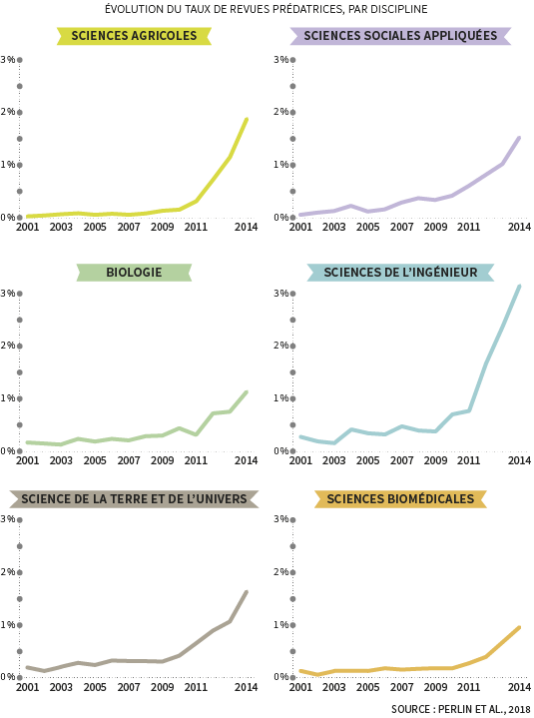

Les chiffres sont parfois vertigineux. Selon les travaux de M. Sterligov, le Kazakhstan a eu jusqu’à 50 % de sa production scientifique publiée dans des revues douteuses en 2013. L’Indonésie l’a rattrapé en 2015, avec 32 % de sa production, puis dépassé en 2017, 30 % contre 15 %. Les pays européens sont au-dessous de 1 %. La Chine ou l’Iran imposent depuis peu à leurs savants des règles limitant le recours à ces éditeurs. Au total, la médecine, l’ingénierie et la pharmacologie sont les domaines les plus représentés et en croissance.

Cette production de fausse science pèse à l’évidence sur les finances publiques des pays les plus touchés : ce sont généralement des laboratoires publics qui alimentent le chiffre d’affaires des éditeurs frauduleux.

« D’une manière générale, il est probable que ce sont les fausses conférences qui coûtent le plus cher, puisque outre l’inscription, il y a de nombreux frais associés : déplacement, hébergement… », estime Marin Dacos, conseiller « science ouverte » de la ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal.

Aux Etats-Unis, la Commission fédérale du commerce (FTC) a lancé des poursuites au printemps contre l’éditeur Omics pour tromperie. Selon le mémorandum des avocats de la FTC, le chiffre d’affaires de la société a été supérieur à 50 millions de dollars (43 millions d’euros) entre 2011 et 2017. Interrogé par les membres de la collaboration Fake Science, le patron d’Omics défend bec et ongles l’intégrité de son activité.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire