par Ramsès Kefi et et photo Cha Gonzalez publié le 9 juin 2021

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BUNSDAH65NER5CY6INL2EZEM3E.jpg)

Articles, témoignages, infos sur la psychiatrie, la psychanalyse, la clinique, etc.

par Ramsès Kefi et et photo Cha Gonzalez publié le 9 juin 2021

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BUNSDAH65NER5CY6INL2EZEM3E.jpg)

A 5h30, le 3 juin, Walid emmène des travailleurs à la gare de Sartrouville (Cha Gonzalez/Libération )

par Fabien Leboucq publié le 9 juin 2021

:quality(70):focal(349x1195:359x1205)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/XKGQXQEWXZHVTOXPYTM6CWJBBI.jpg)

A Nice, lors d'un rassemblement de policiers et d'ASVP le 21 mai contre la censure du Conseil constitutionnel de plusieurs articles de loi sécurité globale. (Laurent Carré/Libération)

Question posée par Frédéric, le 8 juin

Bonjour,

Vous nous demandez si «les policiers se suicident plus en France que les autres catégories socioprofessionnelles», et donc de revenir sur un précédent article que nous avions écrit sur les statistiques du suicide dans la police et la gendarmerie nationale à la fin de l’année 2019.

Votre question survient après un papier du Monde au titre évocateur : «24 % des policiers se disent confrontés à des pensées suicidaires». Il s’appuie sur les résultats d’une étude du cabinet YCE Partners, au nom de la Mutuelle générale de la police (MGP), aussi relayée par France Info. Les 6 000 policiers interrogés constitueraient «une photographie représentative du policier moyen», selon le quotidien, qui expose notamment le résultat suivant : «24 % des répondants expliquent avoir eu des pensées suicidaires ou entendu leurs collègues évoquer des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois. C’est, d’après les données collectées dans un bulletin épidémiologique de Santé publique France en 2019, 6,3 fois plus que les actifs occupés.»

LE 09/06/2021

À retrouver dans l'émission

LE JOURNAL DES SCIENCES

par Natacha Triou

Des rotifères congelés dans le pergélisol arctique battent le record de la plus longue cryptobiose ; et autres actualité scientifiques.

Selon une étude parue dans la revue Current Biology, un animal microscopique vieux de 24.000 ans est revenu à la vie. Une équipe russe a décongelé un échantillon de l'ancien pergélisol arctique, prélevé dans le nord de la Sibérie à plus de 3 mètres de profondeur et vieux de 24.000 ans. Les chercheurs ont alors mis à jour des rotifères, qui sont des invertébrés microscopiques de 2 millimètres de large. Une fois revenus à température ambiante, 144 animaux ont repris leur cycle de vie, se sont reproduits et peuvent même éventuellement être recongelés.

Par Emmanuelle Lequeux Publié le 10 juin 2021

EN IMAGES La photographe américaine a rassemblé des clichés de corps de femmes qui, grâce à ses collages, n’ont plus rien de modèles passifs et silencieux. Ils s’animent, dialoguent et racontent, avec douceur et violence, ce que c’est qu’être une femme.

A qui appartiennent ces corps ? Sont-ils offerts ou résistants ? Objets ou sujets ? Des ensembles ou des fragments ? Féministe revendiquée, l’Américaine Carmen Winant a composé ce fascinant panorama de collages noir et blanc à partir d’une expérience personnelle : il y a une dizaine d’années, elle servait de modèle à des étudiants lors de cours de dessin. N’être qu’un corps, en silence ; faire pause sur ses désirs, ses impatiences, ses gênes, pour s’offrir au regard de l’autre… Il y a, plus que de l’inconfort, une certaine violence dans ces moments.

08/06/2021

L’Association marocaine des psychiatres d’exercice privé (AMPEP) n’est plus seule dans son combat contre le projet de loi élaboré par le ministère de la Santé, relatif aux modalités de prescription et de dispensation des médicaments à base de substances psychotropes à usage humain. Aujourd’hui, les médecins spécialisés en santé mentale peuvent compter sur le soutien du Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud (CRPOS). «Je partage entièrement l’avis des psychiatres», déclare Saadia Motaouakkil, présidente du CRPOS, pour qui les malades doivent pouvoir s’approvisionner correctement en médicaments dans les pharmacies sans être stigmatisés «ni par rapport à leur maladie ni par rapport à leur traitement».

Par Emilie Grangeray Publié le 03 juin 2021

Dans un poétique podcast réalisé par Sabine Zovighian, Annabelle Martella et Emilie Mendy donnent à entrevoir ce qu’il en est du désir dans les mondes parallèles. Un objet joliment hybride, plus proche de la fiction que du documentaire.

ARTE RADIO - À LA DEMANDE - SÉRIE

« Moi j’aimais trop voler, je me prenais pour une fée, mais parfois il y avait pas mal de trafic et je me prenais des vaisseaux dans la gueule. » A écouter l’épisode 1 du nouveau podcast d’Arte Radio, « Game Lover », on a d’abord craint de ne pas être tout à fait dans le cœur de cible – les jeunes adultes. D’autant que l’univers des jeux vidéo nous fut de tout temps bien étranger. Sauf qu’il s’agit d’amour, encore et toujours, et que le travail ici réalisé vaut largement un détour dans les mondes parallèles.

Les modalités de prescription et de dispense des médicaments à base de substances psychotropes à usage humain doivent être revues, estime l’Association marocaine des psychiatres d’exercice privé.

Dans un communiqué, l’Association marocaine des psychiatres d’exercice privé déplore, sans toutefois donner plus de précisions, un projet de loi qui «stigmatiserait davantage» les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Et d’ajouter: «Non seulement elle [la loi, ndlr] frôlerait le code de déontologie médicale, mais elle porterait aussi atteinte à leur dignité et à leurs droits les plus élémentaires.

LE 09/06/2021

À retrouver dans l'émission

LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIE

par Adèle Van Reeth

Dans ses fragments, Héraclite soutient l'idée que nous sommes séparés du langage, mais alors, pourquoi a-t-il écrit ? Et si tout langage est voué à l'échec, cela veut-il dire que nous n’avons aucun accès direct au réel ?

Heinz Wismann, philologue et philosophe

Et si le langage nous séparait du réel ? Et si le langage n'était pas la tentative de rejoindre le monde par les mots, un mot désignant une chose, mais au contraire le lieu de notre séparation tragique avec ce que nous passons notre vie à vouloir nommer ?

Prenons un exemple concret : voici un morceau de camembert. Son goût est si singulier que je ne peux pas ne pas chercher les mots pour décrire ce goût. Et pourtant, comme le fait remarquer le philosophe Clément Rosset, le goût du camembert est tellement unique, tellement singulier, que cette singularité restera à jamais innommable, et c'est là, notre tragédie.

08/06/2021

LUXEMBOURG

par Virginie Ballet publié le 10 juin 2021

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/C6TXJJIQZJBG7EP5ZK2UZE7KJQ.jpg)

Hommage à Chahinez, le 5 mai à Mérigac. Photo Mehdi Fedouach. AFP (Mehdi Fedouach/AFP)

Des «dysfonctionnements» et des «faits graves». De l’aveu même de la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, ce rapport est «glaçant» : très attendues, les conclusions de la mission d’inspection sur le féminicide de Mérignac ont été remises ce mercredi au Premier ministre, Jean Castex. Le 4 mai dernier, Chahinez, 31 ans, avait été tuée en pleine rue, immolée par le feu après avoir été prise pour cible par balles, alors même qu’elle avait déposé plainte à plusieurs reprises contre son mari. Peu de temps après sa mort, le gouvernement avait confié une mission d’inspection à l’inspection générale de l’administration et à celle de la Justice. Il en ressort une série de manquements, ayant entraîné la mort de la jeune femme, mère de trois enfants. En cause : des défauts de communication entre la police et la justice, une mauvaise évaluation de la dangerosité de l’auteur, un défaut de protection de la victime.

LE 09/06/2021

À retrouver dans l'émission

LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE

par Nicolas Martin

Qu’appelle-t-on maladie X ? Comment s’y prépare-t-on ? Quels sont les dispositifs de surveillance mis en place à l’échelle local ? Régional ? National ? Quels sont les critères d’un “bon” dispositif ? Sur quels paramètres se basent-ils et à quelles difficultés se heurte-t-on sur le terrain ?

En cette journée où les restaurants intérieurs, les salles de sports rouvrent, où le couvre-feu est reculé de 2h. Avec ce bel été qui s’annonce, on se prend à rêver que ça y est, c’est la fin, qu’on va en finir une bonne fois pour toutes avec cette épidémie, que la reprise de la vie normale est devant nous… jusqu’à la prochaine pandémie. Parce que, quelle que soit le niveau d’impréparation dont les différents pays ont pu faire preuve, cette pandémie de Covid, elle était elle aussi prévue par l’OMS, sous le nom de maladie X. Une maladie encore inconnue qui va bouleverser les équilibres mondiaux. Et des maladies X, il y en aura d’autres. Comment les anticiper, comment mieux s’y préparer ?

Par Roxana Azimi Publié le 9 juin 2021

Le cinéaste et collectionneur Bruno Decharme vient de faire don de 900 œuvres d’art brut au Centre Pompidou. Cette entrée confirme l’engouement pour un genre resté longtemps confidentiel, créé par des marginaux, des autodidactes et des esprits tourmentés.

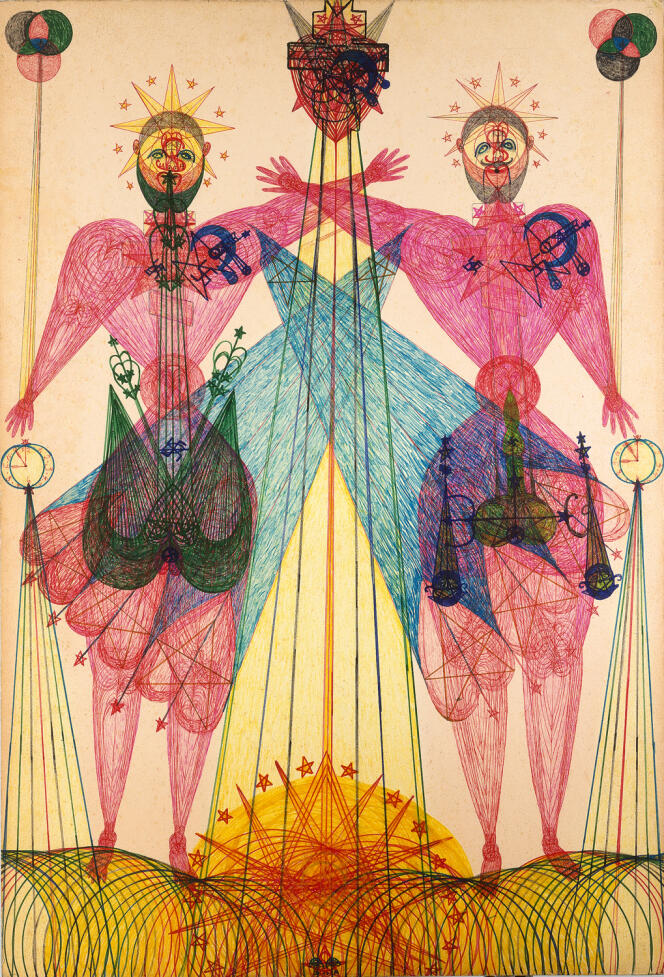

« Sans titre » (vers 1970), de Janko Domsic. CENTRE POMPIDOU

Plus de 900 œuvres d’art ! C’est une donation considérable que le Musée national d’art moderne vient de recevoir de la part du réalisateur de documentaires Bruno Decharme. « Un profond bouleversement pour le musée », abonde Bernard Blistène, son directeur, pas peu fier du grand coup qu’il réalise à quelques jours de son départ du Centre Pompidou, le 28 juin.

Si cette donation secoue l’institution parisienne, c’est qu’elle ne se compose pas de têtes de gondole du marché ou de jeunes plasticiens branchés que convoitent habituellement les musées. Les artistes qui rejoignent aujourd’hui Beaubourg s’appellent Aloïse, Madge Gill, Adolf Wölfli, Henry Darger, Pascal-Désir Maisonneuve, Augustin Lesage ou Fleury Joseph Crépin.

par Anaïs Moran publié le 23 décembre 2020

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/DRFHI4JESET5MF4QIVBV3II2ZE.jpg)

De gauche à droite : Caroline Samer, Karine Lacombe, Alexandra Calmy. (Montage photos. Crédits Olivier Vogelsang, Cyril Zannettacci. Vu)

«Le cyberharcèlement des femmes scientifiques ne sera pas la nouvelle norme.» Tel est le titre de la tribune signée par un trio de professeures de médecine, Karine Lacombe, Caroline Samer et Alexandra Calmy, et publiée mercredi dans la renommée revue scientifique britannique The Lancet. La première est française, les deux autres suissesses. L'expertise bien enracinée, la légitimité fortifiée par des postes à responsabilités. Elles s'élèvent d'une seule voix pour dénoncer les calomnies et les menaces dont elles sont victimes sur Internet depuis le début de la crise épidémique. Dans cette ère Covid, des scientifiques hommes subissent eux aussi de violents assauts, notamment lorsqu'ils tentent «d'expliquer rationnellement l'état actuel des connaissances sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine», écrivent-elles. Néanmoins, les femmes «peuvent être plus sujettes à la cyberintimidation visant à dénigrer leur probité et leurs compétences scientifiques», soulignent-elles, dénonçant le caractère «misogyne et sexiste des attaques». Réunies le temps d'une matinée par écrans interposés, elles ont raconté àLibé leurs expériences, animées par la volonté de mettre à nu les violences sexistes. Convaincues, par ailleurs, de l'importance de condamner la sous-représentation des chercheuses dans les médias et les articles scientifiques. En résumé : «Contrer le silence des voix des femmes dans la science.»

Détruire l’autre à petit feu : c’est le principe du « gaslighting ». Et pour cause, le film réalisé en 1944 par George Cukor tire son nom de la flamme de la lampe à gaz, qui, tous les soirs, s’amenuise étrangement sans que Paula (Ingrid Bergman), l’épouse du manipulateur (Charles Boyer) ne puisse y trouver d’explication. C’est en fait ce dernier, caché à l’étage, qui utilise le gaz, le faisant donc diminuer dans le reste de la maison. Cette perte apparemment inexpliquée de lumière, motif dominant du film, contribue à plonger Paula, sa femme, dans la folie.

Michel Foucault, dans son Histoire de la folie à l’âge classique (sa thèse éditée pour la première fois en 1961, rééditée sous ce titre en 1974) nous aide éclairer cette technique de manipulation encore (trop) fréquemment utilisée.

24/03/2020

Que serions-nous sans langage ? Sans cette faculté à questionner, raconter, plaisanter, qui définit la forme de vie humaine ? Le langage est partout. Mais comment la philosophie et la linguistique l'appréhendent-elles ? 10 émissions pour réviser ses connaissances sur la notion de langage.

Il n'est pas de moment de notre vie où nous ne sommes pas occupés à l'une de ces activités : lire, écrire, écouter, parler, à soi ou aux autres. Nous sommes immergés dans le langage ! Mais qu'est-il exactement ? De Platon à Rousseau, en passant par Leibniz qui posa le premier le projet d'une langue universelle, la philosophie a régulièrement cherché à le définir, à en saisir les différentes fonctions, jusqu'au moment où, au début du XXe siècle, Ferdinand de Saussure entreprit d'étudier la langue "en elle-même et pour elle-même" fondant ainsi une nouvelle discipline : la linguistique.

Au sens large, le langage se définit comme un système de signes qui associe des mots selon des règles grammaticales précises, il renvoie à la faculté de raisonner, de nommer les choses et de communiquer avec autrui. On dit que le langage est le propre de l’homme, que celui-ci est un être parlant. Cela revient à distinguer le langage animal (celui des dauphins ou des abeilles, par exemple) du langage humain et à souligner la capacité créatrice de ce dernier : il permet d'inventer des mondes imaginaires ou de ressusciter des choses qui ne sont plus… On parle aussi d'un langage artistique. En plus de ses fonctions descriptives ou réflexives, la linguistique a également mis en lumière la fonction performative du langage : parfois, dire équivaut à faire (dire "Oui" à un mariage, c’est se marier).

4 ÉPISODES (2 DISPONIBLES)