"En psychiatrie, on est un peu le parent pauvre de la médecine." Cette phrase, l’infirmière qui m’a contactée la répète plusieurs fois au téléphone. Elle préfère rester anonyme, mais souhaite raconter son histoire et ses inquiétudes. Ses inquiétudes vis-à-vis des patients dans la petite unité covid19 où elle travaille, dans un hôpital psychiatrique alsacien. Ses appréhensions face à "l’après". Mais surtout, sa frustration de ne pas entendre les médias évoquer la psychiatrie, alors que se sont succédé les reportages dans les services d’urgences et les Ehpad, au début du confinement. "Avec les collègues, on s’est même demandé si on allait bien toucher la prime promise aux soignants", dit-elle.

Articles, témoignages, infos sur la psychiatrie, la psychanalyse, la clinique, etc.

vendredi 1 mai 2020

Damien Robert 30 Avril 2020

BELGIQUE

Avec les maisons de repos, les hôpitaux psychiatriques, les établissements pour handicapés et les maisons de soins psychiatriques font partie des institutions avec des patients fragiles qui devraient être particulièrement protégées contre le virus. Ce n'est pourtant pas le cas. Dans ces institutions, la détresse et le dénuement pour faire face à la crise sont forts. Et l'action la plus visible des gouvernements, c'est leur absence.

Les pédopsychiatres se manifestent contre les crises que traverse leur discipline

Soumise à un manque de moyens et à une démographie vieillissante, la pédopsychiatrie fait part de ses rêves pour être revitalisée après l'épidémie et rappelle sa mobilisation pour les patients et les soignants.

Si le Covid-19 touche principalement les adultes, les effets collatéraux de son épidémie atteignent également la pédopsychiatrie. L'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API) met en exergue, dans un manifeste (à télécharger ci-dessous), la "crise chronique" et la "crise aiguë" qu'elle traverse. "Nous avons des choses à dire sur ce qui se passe maintenant dans nos services et en profitons pour dire ce qui ne va pas et ce que nous souhaitons en osant rêver", résume Christophe Libert, le président de l'API et praticien au service de pédopsychiatrie universitaire de Créteil (Val-de-Marne).

Une démographie vieillissante

La crise chronique se traduit notamment par un manque de moyens alloués à la pédopsychiatrie, qui entraîne des fermetures de sites. "La psychiatrie est la dernière roue du carrosse budgétaire et la pédopsychiatrie n'obtient que la dernière part", avance Christophe Libert. Les vacances de postes sont également légion, avec des effets plus sensibles pour les établissements médico-sociaux que sanitaires. "En institut médico-éducatif, si le poste n'est pas pourvu, il n'y a pas de pédopsychiatre. À l'hôpital, si vous avez sept praticiens sur les dix postes, vous pouvez répartir le travail", poursuit le président de l'API en rappelant que les emplois du temps sont susceptibles d'être très éclatés en sanitaire et médico-social.

jeudi 30 avril 2020

Évaluation régionale de l’effet du confinement au 11 mai

Caroline Guignot 27 avril 2020

Messages principaux

Selon la modélisation réalisée par des chercheurs de l’Inria et de l’Inserm, la proportion de personnes infectées pourrait représenter, selon les régions, entre 2,0 et 5,9% de la population. Selon les différentes projections, un rebond pourrait avoir lieu entre juin et début août.

Une équipe bordelaise de chercheurs de l’Inria et de l’Inserm ont conduit une modélisation de l’épidémie de COVID-19 en France en utilisant un modèle statistique spécifique, permettant de prendre en considération la dimension régionale. Leurs résultats sont accessibles sur le site MedRxiv (non relues par les pairs, dont l’interprétation nécessite d’extrêmes précautions).

Coronavirus : « Les réanimateurs souffrent de la disparition du temps de soin »

A l’épuisement des soignants lié à l’épidémie, s’ajoutent la souffrance de la disparition du lien au patient et la difficulté de communiquer avec les familles, témoignent Jean-Paul Mira, Marie Rose Moro et Antoine Périer, médecins à l’hôpital Cochin.

Publié le 29 avril 2020

Tribune. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les soignants s’efforcent de faire face à l’urgence, de traiter la maladie, mais ils ne peuvent plus prendre le temps des soins. Ceux qui travaillent en réanimation sont en état d’épuisement. Aux facteurs classiques habituellement reconnus pour expliquer le burn-out des soignants dans cette spécialité, s’ajoutent ceux spécifiques liés à la situation actuelle.

Stress professionnel considérable

Nécessaire, le confinement pèse de façon importante comme élément aggravant. Tous les personnels de soins critiques, en première ligne de la pandémie, vivent un stress professionnel considérable lié à la suractivité, à la gravité des cas, mais également aux effets psychologiques et psychiques du confinement qui limite les activités et les contacts sociaux. Beaucoup se trouvent ainsi privés des régulateurs importants qui évitent l’envahissement de l’esprit par les situations cliniques et les angoisses associées : états critiques de certains patients, parfois décès. Pour ces soignants, aux salaires modestes, qui travaillent douze heures, les trajets hôpital-domicile sont parfois considérablement allongés et le confinement vécu difficilement dans des espaces exigus, notamment à Paris et en Ile-de-France.

Mais ce qui ressort de façon encore plus évidente dans les conversations avec les personnels les plus en souffrance, c’est la disparition du temps des soins. Celle-ci donne un sentiment de déshumanisation des actes, de par l’exigence d’efficacité dans ce contexte de surcharge de l’activité et d’angoisse de contamination. Le temps d’échange avec les familles est réduit drastiquement puisqu’elles ne peuvent plus venir voir leur proche hospitalisé. Le temps de communication, de contacts et de soins corporels aux patients, se dérobe du fait de la charge de travail et de la gravité des cas. En outre, le caractère homogène de la pathologie Covid-19, rendant les patients « semblables » et la prise en charge technique répétitive, empêche l’individualisation des soins en fonction du terrain.

Déconfinement En avant, masques !

Publié le : 29/04/2020

À deux semaines du début du déconfinement, le gouvernement promet des masques « grand public ». Disponibilité, tarifs, lieux d’achat, types de masques disponibles… Décryptage.

La question ne fait plus débat. Le 11 mai, quand le déconfinement commencera, il vaudra mieux, pour éviter un rebond trop fort de l’épidémie de Covid-19, porter un masque. Surtout dans les transports en commun ou dans les grandes surfaces, où la distanciation sociale est difficile à respecter. Encore faudra-t-il pouvoir s’en procurer. Lors d’un point presse lundi, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, s’est montrée rassurante. Dans les semaines à venir, des millions de masques « grand public » seront disponibles à l’achat, dans les pharmacies et bureaux de tabac dans un premier temps. Les intentions de la grande distribution sont attendues.

Images, masques et visages. Production et consommation des cosmétiques à Paris sous l'Ancien Régime

- Images, masques et visages.

- Production et consommation des cosmétiques à Paris sous l'Ancien Régime

- Catherine Lanoë

- Dans Revue d’histoire moderne & contemporaine 2008/1 (n° 55-1), pages 7 à 27

D

es visages des Temps modernes, de leurs peaux, de leurs couleurs, des soins et des ornements divers dont ils ont été l’objet, que savons-nous ? Tout et rien [1]. Au reste, un tel questionnement interroge d’abord la vérité des représentations qui nous ont été transmises et qui sont encore très largement les nôtres.

Quelles qu’elles soient cependant, portraits peints et littéraires pour l’essentiel, ces représentations ont bien souvent contribué à ne donner de ces visages et de leurs parures que d’incomplètes ou trop caricaturales images. Certains travaux par ailleurs, trop exclusivement fondés sur l’exploitation de sources descriptives ou publicitaires, ont participé à en assurer la pérennité [2]. Dans de nombreux cas, l’historien semble prisonnier de discours reconstruits a posteriori et ne peut espérer s’en dégager qu’en portant en amont son regard [3]. Le concept de « technique du corps », tel que Marcel Mauss l’a défini dès 1934, constitue à cet effet un outil précieux car il invite à embrasser les pratiques concrètes dont le visage est le récepteur aussi bien que les intentions sociales qui les sous-tendent [4]. Plus récemment, les recherches qui portent sur l’histoire de la culture matérielle et sur la consommation sont parfois allées dans ce sens [5]. La matérialité des objets interagit profondément avec les manières de les posséder, de s’en servir, de penser leurs usages, avec la construction des normes et celle des goûts [6]. Ainsi, il existe dans la France moderne une culture des apparences spécifique et changeante que seule une approche historiographique décloisonnée a pu mettre en évidence, dans le domaine du vêtement par exemple.

LES CHEMINS DE L’ESTHÉTIQUE : UNE HERMÉNEUTIQUE DU MASQUE ENTRE MYTHE, CULTURE, PHILOSOPHIE ET SOIN DE VISAGE

Par Widotchie

CÔTE d'IVOIRE

Depuis quelques temps, on assiste, en raison de la pandémie Covid-19, à une ruée des hommes vers un objet dont l’usage était pour le moins l’habitude des médecins, en l’occurrence le masque. Même les pays les plus puissants de ce monde, la France et les États- Unis, ont fait de l’acquisition ou la production de cet objet, une priorité ces jours-ci dans leur politique publique de lutte contre la maladie, de sorte à permettre à chacun de leurs concitoyens d’en disposer. L’État de Côte d’Ivoire, lui, rendait obligatoire, il y a deux jours, le port du masque dans tout Abidjan. En clair, avec la survenue du Coronavirus, il semble qu’il y a un nouvel humain sur la planète, Homo-mascus, et que le masque est maintenant l’objet le plus coté en Bourse.

Au constat donc de cette culture aujourd’hui du masque due à la menace Covid-19, nous voulons revisiter le pouvoir protecteur associé à cet objet en nous situant au carrefour de la mythologie, de la culture africaine, de la philosophie et du soin esthétique du visage.

La mythologie grecque avec Hadès, dieu des Enfers, nous apprend qu’il existe un Masque, appelé également heaume, kunée ou casque, dont le pouvoir est de rendre invisible quiconque le porte. En effet, libéré du ventre de son père Cronos, Hadès, en participant à la guerre contre les Titans, reçut des cyclopes un masque d’invisibilité qu’ils avaient forgé pour l’aider et le protéger au combat. Toute les fois qu’Hadès portait ce masque, il était invisible aux yeux des hommes et même à ceux des dieux. La mythologie prétend que ce masque lui a été d’une grande aide, le rendant invisible dans le rapt de Perséphone qui devint ensuite son épouse.

Chez les Sénoufo, un peuple d’Afrique de l’ouest qu’on retrouve au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire, il est aussi un masque qu’on appelle «Wambêlê» et qui, lié à un génie protecteur, a le pouvoir de protéger quiconque le consulte du mauvais sort, du mauvais œil et de la sorcellerie.

Lire la suite ...L’insociable sociabilité de l’art brut

LA DIAGONALE DE L’ART

PHILIPPE GODIN

La Galerie Christian Berst accompagne depuis 2005 des créateurs d’art brut qui semblent avoir fait de la « distanciation sociale » leur crédo et le secret de leur art. Elle ouvre son nouveau site web. L’occasion d’une visite virtuelle avant le rebond…

Les artistes défendus par La Galerie Christian Berst ont en commun une même fièvre autodidacte et partagent des formes d’existence plus ou moins solitaires. Ils répondent en cela au partage initié par le peintre Jean Dubuffet - l’inventeur du concept d’art brut - entre les artistes « professionnels » soumis aux sollicitations de la vie sociale, avec ses reconnaissances et ses gratifications, et les créateurs d’art brut « indemnes de culture » pour qui la création nécessite une solitude incompatible avec l’existence grégaire.

Les propos de Dubuffet semblent d’ailleurs constituer un parfait traité de savoir-vivre à l’usage des confinés !

Nouveau monde. Comment déverrouiller son iPhone avec un masque sur le visage ?

franceinfo. Jérome Colombain publié le

Avez-vous essayé de consulter votre liste de courses sur votre smartphone toutes les cinq minutes dans un supermarché avec un masque sur la figure ? C’est très énervant parce que le téléphone ne vous reconnaît pas et donc il ne se déverrouille pas (c’est du vécu…) ! C’est un problème qui se pose surtout avec l’iPhone et voici pourquoi.

Depuis 2017, Apple a supprimé le capteur d’empreinte digitale sur l’iPhone pour le remplacer par la reconnaissance faciale (Face ID). Or, Face ID a besoin de voir vos yeux mais aussi votre nez et votre bouche pour fonctionner. Donc, si on porte des lunettes, un chapeau ou du maquillage ça marche mais un masque, ça ne marche pas. On peut toujours déverrouiller son smartphone avec le code secret. Mais, aujourd’hui, les codes ont six chiffres, donc c’est long, et en plus, souvent, ça ne fonctionne pas bien. Vous pouvez désactiver la reconnaissance faciale et la protection par code secret mais ce n’est pas du tout recommandé pour des raisons de sécurité. On pourrait penser qu’il suffit de montrer une photo de sa figure, par exemple, imprimée sur un masque. Mais ça ne peut pas marcher car Face ID utilise un capteur 3D qui analyse le relief de votre visage.

Cinq livres jeunesse au dénouement surprenant

Par Elvire von Bardeleben Publié le 29 avril 2020

![]()

SÉLECTION Le confinement est comme un jour sans fin. Alors pour pimenter un peu le tout, au moins pour les enfants, voici cinq histoires pour qu’ils ne restent pas sur leur faim !

Semaine 7 du confinement, et vous n’en pouvez plus de lire des livres à votre enfant ? Vous trouvez que toutes les fins sont prévisibles dès la page 2 ? Concentration proche de zéro quand vous narrez les histoires d’un ours qui va sur le pot ou d’une princesse qui prend son destin en main ? Voici une sélection de cinq livres où rien ne se passe comme prévu.

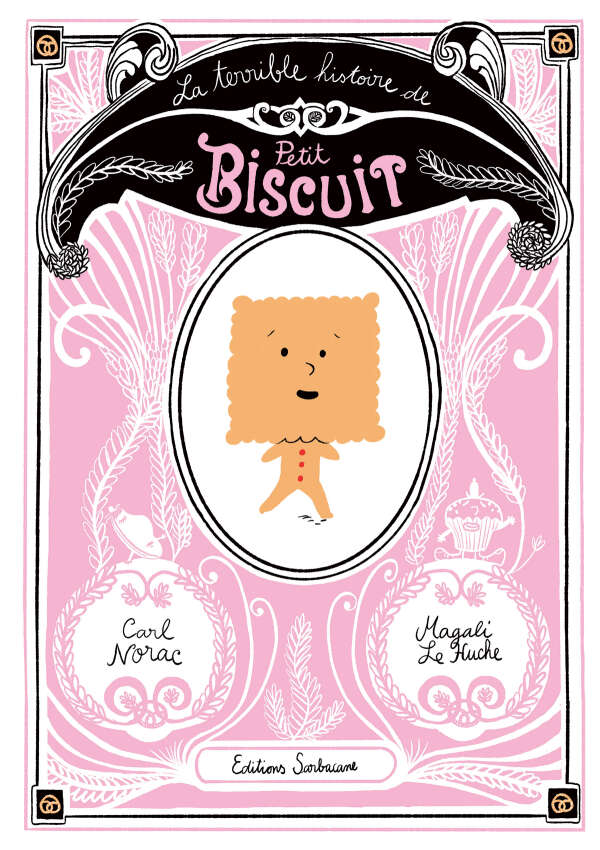

Vis ma vie de biscuit

Sarbacane

A votre avis, une vie de biscuit, c’est chouette ? Pour en avoir le cœur net, il faut lire cette fantastique fresque qui retrace les péripéties de Petit Biscuit, né dans la célèbre pâtisserie Munch. PB est un vrai privilégié, puisque non seulement il fait partie de l’« assortiment royal », mais en plus il a la chance de posséder deux jambes, très utiles pour s’enfuir lorsqu’il comprend que son funeste destin est de se faire croquer.

[...]

Les monstres de la maîtresse

La Joie de Lire

Si l’on se fie à sa couverture, le « ils » du titre Ils arrivent désigne des monstres colorés qui n’ont pas l’air très effrayants. Et pourtant… dès la première page, la narratrice, une femme rousse en jupe à pois, est terrorisée à l’idée qu’« ils » débarquent. « Ça y est. Je les entends. C’est eux. Je suis sûre que c’est eux. Je ne les vois pas, mais je les entends. Où sont-ils ? Combien sont-ils ? Cent ? Mille ? »

Philippe Juvin et Mathias Wargon : « Nous urgentistes, ne subirons plus »

Philippe Juvin Chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou

Mathias Wargon Directeur de l'Observatoire des soins non programmés d'Ile-de-France

Publié le 27 avril 2020

Filtrage des entrées aux urgences, disponibilité des lits, renforcement du personnel… des solutions ont émergé pour surmonter la crise. Cette expérience doit « servir de socle pour refonder les hôpitaux », estiment dans une tribune au « Monde » deux chefs des urgences.

Tribune. Avec d’autres, les services d’urgence ont été à l’avant-garde de la lutte contre le coronavirus. L’épidémie nous a conduits à revoir, dans l’urgence, nos organisations et celles de nos hôpitaux. Nous avons beaucoup appris et beaucoup donné.

Nombre d’entre nous, brancardiers, aides-soignants, infirmières, médecins sont tombés malades. Tous ont repris leur poste dès qu’ils l’ont pu. Dans les difficultés, nous avons vu émerger des individus et des méthodes qui ont permis au système de tenir. Tout cela ne doit pas être balayé par un retour aux conditions antérieures. Cette expérience doit servir de socle pour refonder nos hôpitaux et nos services d’urgence.

La crise a eu pour première conséquence d’imposer un filtre à l’entrée des urgences. Au plus fort de la vague, seuls, ou presque, les patients Covid s’y présentaient. Nous étions libérés des cas de médecine de ville et des malades déjà connus des services hospitaliers, que ceux-ci prenaient directement en charge. Ainsi avons-nous pu nous consacrer aux patients qui en avaient le plus besoin.

Réhumanisation

A l’avenir, et sauf urgence vitale, personne ne devrait pouvoir se présenter dans un service d’urgence sans l’accord préalable d’une plate-forme téléphonique ou numérique. Un professionnel de santé jugera au téléphone de la gravité du cas. Il autorisera le patient à aller aux urgences ou lui proposera une alternative (plate-forme de consultation sans rendez-vous, rendez-vous avec un professionnel, libéral ou non, conseil…). Un tel système fonctionne avec succès ailleurs en Europe.

Coronavirus : l'hygiène, une affaire de culture

Fanny Guyomard |

Asie, Moyen-Orient, Europe, Afrique, Amériques… Le Covid-19 touche tous les pays, malgré des cultures hygiéniques différentes. L'occasion de faire un petit tour du monde des pratiques, depuis la maison jusqu'au corps.

Tatami encore chaud, Keiko se dirige vers le lavabo pour son gargarisme du matin. Elle prendra ensuite un bain « toute propre », car elle se sera douchée avant. À quelques milliers de kilomètres de là, Omar s'apprête à faire sa cinquième et dernière prière quotidienne. Il se cure les dents, puis se nettoie l'intérieur du nez à l'eau, frotte son visage, ses avant-bras, la tête, lave ses oreilles, ses pieds. Faute d'eau, il aurait utilisé de la terre propre. Plus au nord, de la terre, un petit Suédois s'en fourre carrément dans la bouche sans que ses parents ne lui passent pour autant... un savon ! « En France, on dit à l'enfant ce qui est 'propre' ou 'sale', en Suède on le laisse découvrir, toucher la terre, explique une Franco-Suédoise. Ici, la vision de la maladie est différente : elle fait partie de la vie et il vaut mieux l'attraper. Comme ça, c'est réglé ! »

Aucune zone culturelle n'a été épargnée par le Covid-19. Et si le virus a traversé les frontières, il les a aussi mieux soulignées en révélant la variété des pratiques et des gestes hygiéniques. Le masque, par exemple : « Dès qu'on a un peu de toux, on en porte un », témoigne une Japonaise. « Mais dans les villes peu peuplées, ce n'est pas la peine d'en porter », estime pour sa part la Chinoise Siyue. Quand elle a un rhume, elle n'utilise pas de mouchoir, mais sa main. « Je mange aussi de la glace, je dors le plus possible et je ne prends pas de médicaments - c'est un peu du poison », rappelle-t-elle en citant un proverbe chinois. Et le Français qui se mouchera dans son carré de tissu - il en existe encore ! - fera mauvaise impression au Japonais qui n'utilise que des mouchoirs jetables.

ÔTER SES CHAUSSURES

Lors des rencontres, à chacun ses usages. Au Japon, on garde ses microbes pour soi en se saluant par une inclinaison du buste alors qu'au Liban, « on est plus partageur », rit Georges qui habite en France et a pas mal voyagé sur le Vieux Continent : « En Europe quand quelqu'un est malade, il prévient ses collègues et on ne se fait pas la bise mais au Liban, on s'en fiche : celui qui a la grippe, il la refile à tout le monde ! Mais avec l'épidémie de coronavirus, ça a changé. » Depuis, de nouvelles manières de se saluer se sont popularisées via les réseaux sociaux comme le « check » avec le coude ou le pied. Pour le docteur Frédéric Saldmann, auteur de nombreux livres sur l'hygiène, le hug, accolade à l'américaine, offre un bon compromis : « C'est chaleureux sans qu'il n'y ait vraiment de contact. »

Salutations faites, on peut entrer dans la maison. Dans bien des pays, pas question d'y pénétrer chaussures aux pieds. « En Tunisie, on les stérilise sur les paillassons mouillés à l'eau de javel, puis on les enlève », indique Oussama. Les Suédois aiment se mettre pieds nus, « même dehors, dès qu'il fait beau », sourit Johanna. Et pour Siyue, la Chinoise, tout dépend si elle revient ou non d'une ville polluée : « Depuis le développement industriel, les Chinois sont très à cheval sur l'hygiène et mettent des pantoufles chez eux pour ne pas introduire la poussière du dehors. » Au Japon, ôter ses chaussures s'applique également à l'école, de la maternelle au collège, où chacun enfile ses « uwabaki », des sortes de ballerines blanches avec au bout du pied une couleur différente selon le niveau scolaire.

Inscription à :

Commentaires (Atom)