Propos recueillis par Jacques Mandelbaum Publié le 25 avril 2021

Premier film roumain nommé aux Oscars, le documentaire « L’Affaire Collective » évoque la corruption du système de santé mis au jour après l’incendie meurtrier d’une boîte de nuit à Bucarest en 2015.

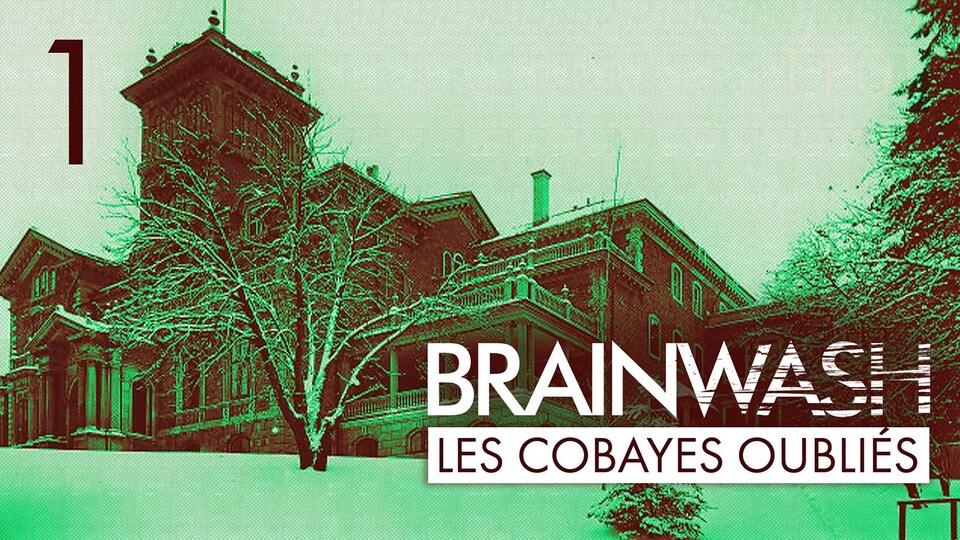

L’Affaire Collective porte pour la première fois un film roumain aux Oscars, qui seront décernés dimanche 25 avril. Nommé dans les catégories « meilleur documentaire » et « meilleur film étranger », le film, qui prend le pouls d’une Roumanie ubuesque, nous concerne tous. Son point de départ est un fait divers. Le 30 octobre 2015, un incendie ravage le Colectiv Club, une boîte de nuit de Bucarest, dans lequel périssent une cinquantaine de personnes. Un nombre équivalent de blessés, théoriquement sortis d’affaire, décède dans les jours qui suivent à l’hôpital.

:quality(70):focal(2457x2399:2467x2409)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3VWC4ZHCJ5BZ5CVHUKMA66QL3U.JPG)

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3AS3KLRB6ZG3LI3VDHFYLEHBGU.jpg)