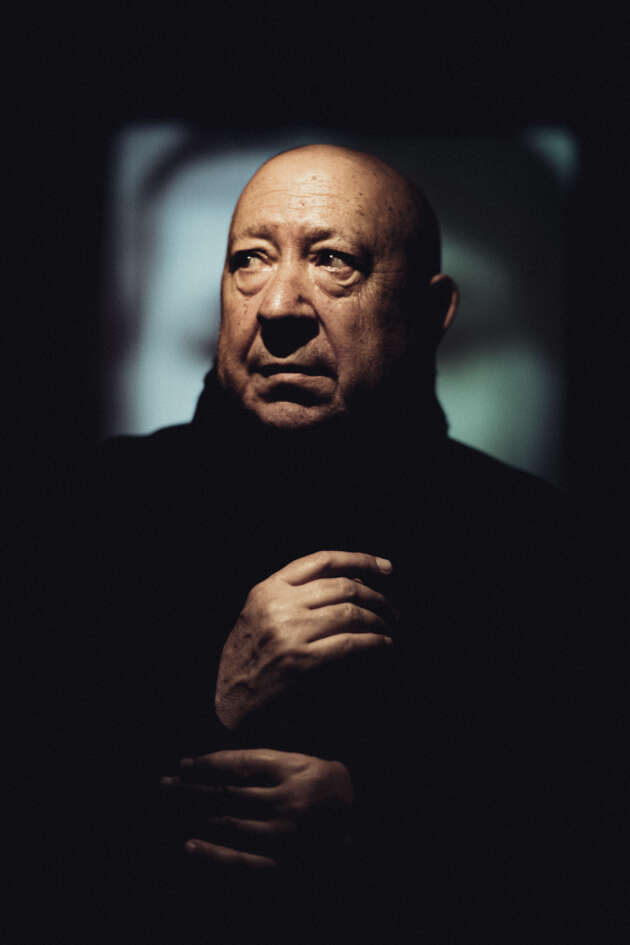

Vincent Lautard Infirmier et juriste en droit de la santé, consultant dans le secteur sanitaire et social Membre de l’équipe nationale du Printemps Républicain

Alors que le procureur de Créteil a déclaré que l'assaillant de Villejuif était atteint de troubles psychiatriques et que le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête, Vincent Lautard interroge les relations entre terrorisme et troubles psychiatriques.

Dans les premiers instants qui suivent un acte possiblement terroriste, une question revient sans cesse dans les médias, chez les politiques ou encore sur les réseaux sociaux : "est-ce un acte terroriste ou l’œuvre d’une personne atteinte d’un trouble psychiatrique ?", la réflexion est binaire, pas de demi-mesure, l’assaillant sera soit "déséquilibré", soit "terroriste", point final, circulez il n’y a rien à voir !

Avoir une pathologie psychiatrique ne signifie pas qu’on aura forcément des comportements violents.

Une personne ayant des troubles psychiques ne pourrait donc pas être considérée comme terroriste ?

Des précisions s’imposent :

Tout d’abord, le champ de la psychiatrie englobe de nombreuses pathologies, on peut citer les troubles névrotiques ou encore les troubles délirants (schizophrénie…). Il est important de rappeler qu’avoir une pathologie psychiatrique ne signifie pas qu’on aura forcément des comportements violents, au cours de sa vie. Une personne atteinte d’une maladie psychique pourra avoir conscience de ses troubles et n’avoir aucune altération de la réalité ou à l’inverse, être déconnectée du monde réel, en développant par exemple des idées irrationnelles. Tout dépendra de la pathologie dont elle est atteinte.