EXCLUSIF. Dénonçant la faillite de la politique de répression, 70 personnalités – Glucksmann, Jadot, Kouchner… – appellent à la légalisation du cannabis.

En matière de cannabis, le tout-répressif ne marche pas. Alors sortons de cette politique coûteuse et inefficace. « L’Obs » lance avec plus de 70 économistes, médecins, politiques un appel à une légalisation encadrée. Objectifs prioritaires : la protection des mineurs, la sécurité et la santé publique.

L’appel de « l’Obs »

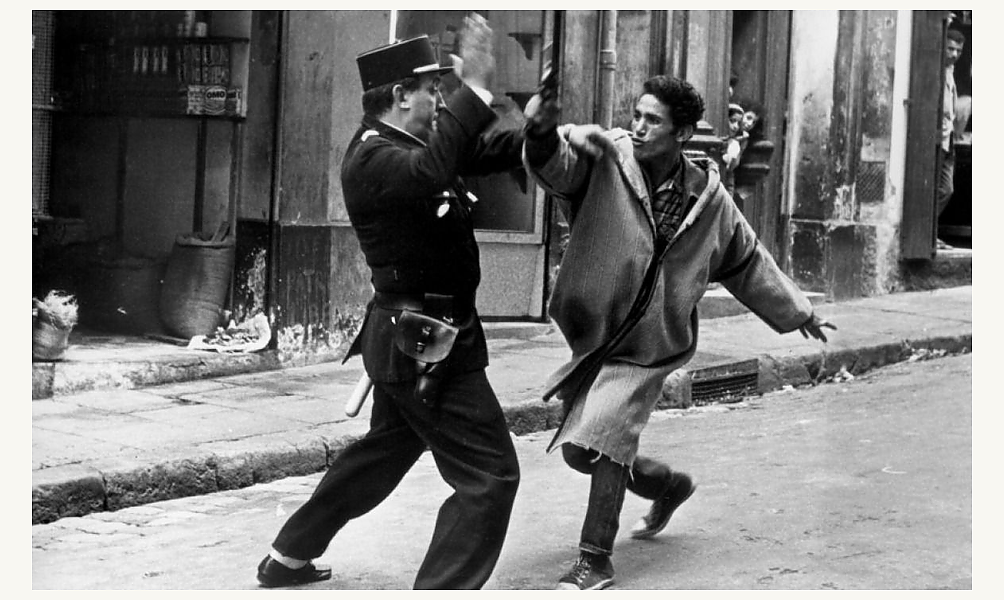

Il faut en finir avec le statu quo. La France doit légaliser le cannabis, qu’il soit utilisé à des fins thérapeutiques comme récréatives, pour les consommateurs de plus de 18 ans. Alors que ses voisins (Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal, Pays-Bas…) ont tous assoupli leur législation, que le Canada, l’Uruguay et plusieurs Etats américains ont légalisé la substance, la France est à la traîne. Elle s’arc-boute sur une loi répressive datant de 1970, totalement inefficace puisque nous sommes le pays de l’Union européenne où la consommation est la plus élevée. De 18 à 64 ans, un Français sur deux a déjà expérimenté le cannabis, et un adulte sur neuf est un usager régulier. A 17 ans, 48 % des jeunes en ont déjà pris. Au même âge, presque un sur dix en est un usager régulier et un sur douze est estimé dépendant ou souffrant d’un usage problématique (1).