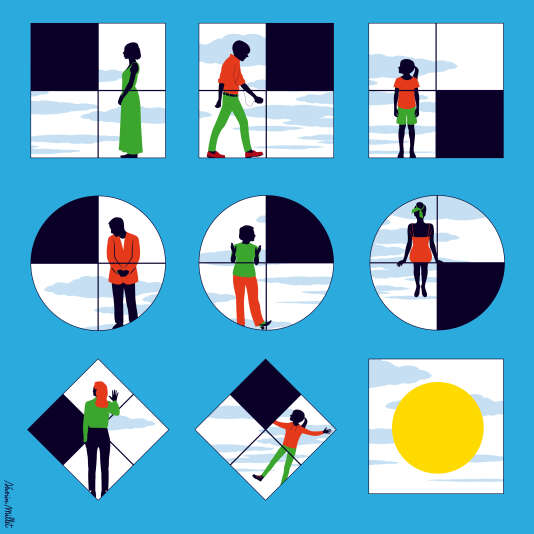

Libération est allé à la rencontre des plus de 75 ans pour tenter de percevoir comment on vieillit dans une société qui vous invisibilise.

«Leur malheureux sort dénonce l’échec de toute notre civilisation.»Puisque Simone de Beauvoir écrit tout de même un peu mieux que nous, et que son constat colle encore au réel, on s’est permis d’emprunter ses mots. Cinquante ans plus tard, on aime toujours aussi peu nos vieux. On les planque tant bien que mal, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux. En janvier 2016, les plus de 75 ans représentaient 9,1 % de la population française, 3 % si on resserre le segment aux plus de 85 ans. Selon la Cour des comptes, ces derniers devraient passer de 1,4 million de personnes à 5 millions en 2060. Ce sont nos grands-parents, nos parents et, qu’on se le dise, ce sera nous. C’est probablement ce qui explique cet angle mort : nous rechignons à voir ce que nous deviendrons, à nous projeter au bord du seuil.

Jérôme Pellissier, docteur en psychogérontologie, l’explique ainsi :

«Nous vivons dans une société où la mort est cachée. Or les personnes âgées sont associées à cet impensé. La société est très centrée sur des valeurs comme la performance, la jeunesse, la rapidité, avec le modèle de l’humain surpuissant, prenant soin de lui. Le très vieux nous met donc mal à l’aise si on veut maintenir cette illusion.» Il faut bien le dire aussi, les vieux, ça encombre. Ils ne travaillent plus, mais prennent des places assises dans le métro, ils ne rapportent plus mais allongent les queues aux caisses des boulangeries.

«Le rapport collectif à la vieillesse est imprégné d’un présupposé d’inutilité dans une société où tout se mesure à l’utilité», explique le sociologue Michel Billé, spécialisé dans les questions relatives aux handicaps et à la vieillesse.

Dans une maison de retraite de Laily-en-Val (Loiret), à proximité d'Orléans, en 2015. Photo Didier Carluccio.

Dans une maison de retraite de Laily-en-Val (Loiret), à proximité d'Orléans, en 2015. Photo Didier Carluccio.

La vraie vieillesse, absente de la société

Penser la vieillesse, ne serait-ce que commencer par la montrer, n’est donc pas sur la liste des priorités. La loi sur «l’adaptation de la société au vieillissement», promulguée en 2016, montre à quel point nous réalisons tardivement l’ampleur du phénomène. «La vraie vieillesse est très absente de la société, affirme Jérôme Pellissier. Qu’est-ce que cette période de la vie ? Il y a très peu d’ouvrages sur le sujet. Ce sont des gens qu’on ne voit presque jamais dans les médias.» Il y a bien quelques personnalités qui squattent nos antennes depuis des décennies, mais les «vrais vieux», ceux de la «vraie vieillesse» dont parle Jérôme Pellissier, ne sont pas surreprésentés sur les plateaux.

Accordons-nous déjà sur ce qu’est un vieux. Un vieux, une vieille, est quelqu’un de «très avancé en âge, dans la dernière période de sa vie»,nous dit le Larousse, et la vieillesse, la «dernière période de la vie normale qui succède à la maturité, caractérisée par un affaiblissement global des fonctions physiologiques et des facultés mentales», selon le Robert. Mais à partir de quel âge y arrive-t-on ? Jérôme Pellissier : «C’est aussi dur d’y répondre qu’à "quand et comment devient-on adulte ?" Il y a des gens de 60 ans qui se sentent vieux et d’autres de 95 qui se sentent jeunes.» Il y a donc des vieux, un certain nombre de conditions venant définir les vieillesses, mais au moins un point commun : l’apprentissage de la perte. «Vieillir, c’est perdre, explique Michel Billé. Perdre de l’acuité visuelle, auditive, de la force… Je vieillis à partir du moment où je regarde le temps qu’il me reste à vivre avec le sentiment de finitude.»

Un résident d'une maison de retraite de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) participe à un atelier photo, à Tours, en 2015. Photo Didier Carluccio.