Par Philippe Dagen Publié le 1er janvier 2022

Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne donne à réfléchir sur le phénomène et sur la nature même de l’art.

Rares sont les expositions qui ne racontent ni une vie d’artiste ni un mouvement, mais posent une question en se libérant de l’histoire et de la géographie. L’exercice est aussi instructif qu’exigeant, particulièrement quand la question est difficile. Celle que l’exposition « L’énigme autodidacte » énonce dès son titre l’est au plus haut point : comment se fait-il que des femmes et des hommes qui n’ont reçu aucune éducation artistique, et même parfois à peu près aucune éducation, se montrent susceptibles de créations remarquables qui supportent sans peine d’être comparées à celles des ex-élèves des écoles d’art ?

Le musée a réuni un peu plus de deux cents œuvres de quarante-quatre artistes

Cette interrogation en suscite immédiatement d’autres. Quand ce phénomène a-t-il été reconnu et fait l’objet de premières études ? Comment a-t-il été intégré au monde des musées et à celui du marché de l’art ? Peut-on, par une suite de comparaisons, déterminer quelles conditions mentales ou sociales favoriseraient l’apparition de telles capacités créatives ? Des différences sont-elles observables selon les régions du monde et leurs systèmes d’enseignement ? Et, pour finir, la question suprême : que signifie, aujourd’hui, le mot art, dont on se sert sans cesse et sans précaution ?

« L’énigme autodidacte » ne répond pas à toutes. Son autrice, Charlotte Laubard, qui est professeure à la Haute Ecole d’art et de design de Genève et donc fort instruite des affaires d’enseignement, n’y prétend pas. Mais elle donne beaucoup à voir, à découvrir et à réfléchir. Elle réunit un peu plus de deux cents œuvres de quarante-quatre artistes – puisque tel est le titre qui leur a été accordé plus ou moins rapidement et plus ou moins unanimement – et les rapproche par sections. Ce classement opère selon divers critères. Quand ils sont d’ordre biographique, ils distinguent entre celles et ceux qui n’ont eu accès à aucune formation d’aucune sorte et celles et ceux qui ont été instruits dans un autre domaine de compétence. S’ajoutent les différences entre degrés de conscience, selon que l’on considère, à une extrémité, les internés des établissements psychiatriques et, à l’autre, des artistes qui se sont intégrés au milieu artistique à tel point que l’on a ensuite oublié qu’ils ont été, à leurs débuts, des outsiders.

Répertoires de symboles

D’autres critères, plus incertains, touchent à la nature des créations, selon qu’elle est portée par la volonté de transmettre des convictions politiques ou religieuses ou qu’elle tiendrait de l’autofiction. Mais quelle œuvre n’en relève pas, ne serait-ce qu’implicitement ? Et laquelle ne procède pas, à un stade ou autre du travail, de l’appropriation, autre notion employée ? A plusieurs reprises, au fil de la visite, on se dit que telle œuvre pourrait aussi légitimement être classée ailleurs.

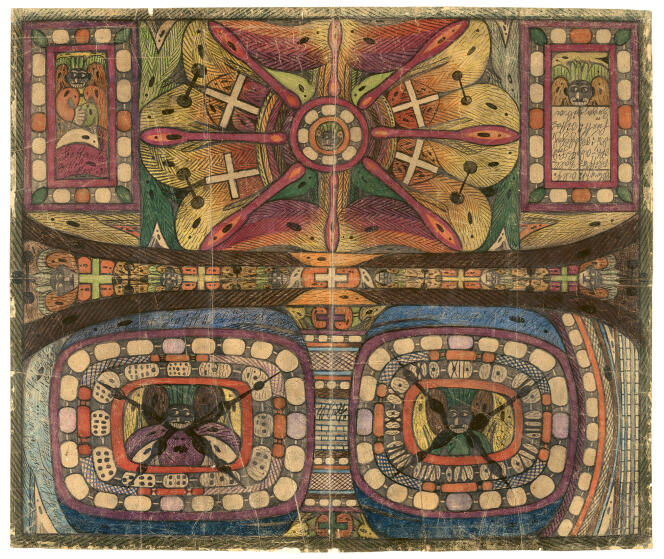

Mais c’est justement là le grand intérêt et le pouvoir de séduction de l’exposition. Elle ne cesse de déconcerter, de faire réagir, d’appeler la controverse, d’exciter le regard autant que la réflexion. Elle le doit à la variété matérielle des œuvres rassemblées, des maquettes d’architectures polychromes de Bodys Isek Kingelez aux clips loufoques que Wendy Vainity poste sur YouTube, en passant par les autoportraits photographiques travestis de Marcel Bascoulard et les cosmogonies et diagrammes dessinés aux crayons de couleur par Adolf Wölfli. Elle le doit plus encore à ce principe du classement par rubriques et à la surprise née de rapprochements pour le moins inattendus.

L’exposition ne cesse de déconcerter, de faire réagir, d’appeler la controverse, d’exciter le regard autant que la réflexion

Ainsi, dès la première salle. Il y a là Judith Scott, Henry Darger, Horst Ademeit et Miroslav Tichy, qui ont, à des degrés très inégaux, manifesté des troubles mentaux et qui, pour cette mauvaise raison, sont d’ordinaire jetés pêle-mêle dans le grand sac mou étiqueté art brut. S’y trouve aussi le dessinateur et poète ivoirien Frédéric Bruly Bouabré, qui voulait communiquer une révélation mystique et a, très méthodiquement, constitué des répertoires de symboles, on peut s’en étonner. Et encore plus de la présence d’Alighiero Boetti, qui n’a certes reçu aucune formation artistique scolaire mais a visité de nombreuses expositions d’art contemporain en France et en Italie, et a été très proche de l’arte povera à partir de la fin des années 1960. Qu’est-ce qui justifie sa présence près de Scott, qui était trisomique, ou de Tichy, qui passa par les Beaux-Arts de Prague et photographiait à la dérobée des femmes en maillot de bain ? Sans doute la répétition maniaque qui commande leurs activités. On pourrait en déduire que tout artiste, professionnel ou autodidacte, est un obsessionnel.

Œuvres obsessionnelles

Quand l’obsession est explicitement sexuelle, ce mot paraît s’imposer sans hésitation : pour Tichy, évidemment, mais aussi pour Carol Rama, aux aquarelles explicites, ou Adolf Wöfli, interné après des agressions sur mineures. Mais il ne permet pas de comprendre les fascinations scientifiques ou pseudo-scientifiques qui poussent Adelhyd van Bender à tracer des milliers de schémas de fusées ou de bombes qui seraient atomiques, Horst Ademeit à enregistrer avec un Polaroid tous les signes supposés de « rayons froids » destructeurs, ou George Widener à développer des tableaux de chiffres inintelligibles. Quel manque, quelle angoisse ces talismans cryptés permettent-ils de conjurer ? Ces œuvres sont obsessionnelles, mais il faudrait pouvoir aller, au-delà de la constatation, vers des analyses informées par les sciences cognitives, ce qu’une exposition ne permet pas.

De la section réservée aux compétences non artistiques se déduit que la nécessité de créer peut être si impérieuse qu’elle métamorphose la bonnetière suisse Emma Kunz en virtuose de l’op art et un policier, suisse lui aussi, Arnold Odermatt, en inventeur d’une photographie qui tient simultanément du photoreportage neutre et du théâtre de l’absurde. Quoiqu’ils soient placés quant à eux sous le signe de l’appropriation, on en dirait de même de l’ex-élève d’une école d’horticulture Jean-Pierre Raynaud comme du diplômé d’économie politique Robert Filliou. Ils sont devenus artistes avec et contre ce qu’ils avaient appris simultanément – de même que Bertrand Lavier, lui aussi passé par une école d’horticulture et dont l’absence intrigue.

Mais vouloir expliquer ce que l’on a nommé faute de mieux « nécessité », c’est prendre le risque des hypothèses et des doutes. Dans quelques cas, il est tentant d’évoquer une explication biographique. Ce sera le traumatisme de la guerre pour Jean-Pierre Raynaud, dont le père a disparu dans un bombardement durant la seconde guerre mondiale, comme pour Christian Boltanski – son père s’est réfugié dans une cachette pour échapper aux rafles antisémites – et pour Tania Mouraud – son père résistant a été tué dans le Vercors. Habituée du Louvre, puis proche du mouvement Fluxus, elle n’est cependant une autodidacte que dans la mesure où elle n’a pas suivi les cours d’une école des beaux-arts, pas plus que Boltanski. Et pas plus que Gauguin ou Vlaminck. Et bien d’autres : car l’autodidaxie, phénomène presque insaisissable, n’est pas quelque chose de récent. Raison de plus pour s’y intéresser, au risque de s’y égarer de temps en temps.

« L’énigme autodidacte », au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne, rue Fernand-Léger, Saint-Priest-en-Jarez (Loire). Jusqu’au 3 avril, du mercredi au lundi de 10 heures à 18 heures. mamc.saint-etienne.fr

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire