ENQUÊTE« Le Monde » a assisté, pendant six mois, à Lyon, aux séances d’un groupe de discussion réunissant douze auteurs de violences conjugales. L’administration pénitentiaire mise sur l’échange entre condamnés pour prévenir la récidive.

Cette nuit-là, Patrick était saoul. Il a commencé à frapper contre les murs de sa maison, avant de briser une baie vitrée puis de casser une porte. A travers la cloison défoncée de la chambre à coucher, les cris de sa femme résonnaient : « Qu’est-ce que tu vas faire, me frapper ? » Cet homme de 40 ans le jure, il ne l’a « jamais touchée ». Une fois sobre, il a tout réparé. Avant de recommencer, une semaine après l’autre, pendant plusieurs mois : alcool, destruction, reconstruction, parfois en présence de ses quatre enfants. La plus jeune de ses filles, 10 ans, arrête de lui parler. Son aîné, adolescent, lui lance un jour : « Si tu continues, tu ne nous verras plus jamais. »

Patrick (tous les prénoms ont été modifiés) a été condamné à deux reprises par la justice, pour violences puis pour menaces de mort sur sa conjointe. Il a passé neuf mois en prison, avant d’en sortir avec un bracelet électronique et une « obligation de stage ». Vingt ans après avoir rencontré sa femme, il en est là aujourd’hui : entouré de onze inconnus, un soir de janvier, dans une salle sans fenêtre du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Rhône. Onze hommes dont il ne sait qu’une chose, en leur racontant sa propre histoire : eux aussi ont été reconnus coupables de violences sur leur compagne ou leur ex-compagne.

Dix séances de deux heures

Ensemble, ils entament le programme de prévention de la récidive mis en place à Lyon pour les auteurs de tels faits. Dix séances collectives de deux heures, au rythme d’une tous les quinze jours, et un bilan individuel transmis au juge d’application des peines. Deux absences et c’est le « redoublement » automatique, avec pour obligation d’effectuer dix nouvelles séances dans un autre groupe.

Autour de la table sont assis deux ouvriers du bâtiment, un gérant d’entreprise du BTP, un cuisinier, un chauffeur de taxi, un ascensoriste, deux chômeurs, un livreur, un préparateur de commande, un vendeur et un commerçant. Certains n’ont pas enlevé leur manteau, tous répondent à demi-mot aux premières questions posées.

« Je n’en pouvais plus, je lui ai dit : “Je vais te tuer, je vais te défoncer.” Elle a encore porté plainte », Abel, 57 ans

Patrick, ouvrier du bâtiment, a décrit sans gêne son parcours, histoire maintes fois répétée lors des réunions des alcooliques anonymes auxquelles il assiste depuis plus d’un an. Abel, 57 ans, prend ensuite la parole. Dix-huit ans de mariage, de longues journées sur les chantiers, et son statut de travailleur handicapé dont il n’a jamais réussi à parler à ses six enfants. « Un jour que j’étais malade, ma femme m’a dit : “Va prendre une chambre dans un foyer pour mourir plutôt que de rester ici”, relate-t-il. Je lui ai mis une raclée. »

Après quatre mois de prison et une première séparation, Abel revient vivre au domicile familial. La mère de ses enfants le menace de réduire la fréquence de leurs rapports sexuels, affirme-t-il, et le harcèle pour obtenir plus d’argent pour les dépenses nécessaires à la famille. « Je n’en pouvais plus, je l’ai menacée de mort. Je lui ai dit : “Je vais te tuer, je vais te défoncer”. Elle a encore porté plainte. »

« La culpabilité coupe la parole »

Installée en bout de table, Béatrice Asencio écoute Abel. C’est au moins le quarantième groupe de parole qu’elle anime en tant que conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, et sa conviction est faite : répondre aux propos violents par un rappel à la loi ou des réflexions moralisantes ne fait qu’enfermer le condamné dans son sentiment d’injustice. Mieux vaut laisser l’homme s’exprimer. « La culpabilité coupe la parole », analysait la psychologue Marie Bried, en 2012 (dans Dedans dehors, la revue de l’Observatoire international des prisons), treize ans après avoir participé aux premières expérimentations du modèle en France.

Avec sa collègue Laurence Zobel, Béatrice Asencio choisit au contraire d’encourager les douze stagiaires à mettre des mots sur une violence qu’ils sont nombreux à réfuter. Beaucoup ne comprennent pas leur condamnation, vécue comme un acharnement de la justice et des femmes. « La société les considère comme des victimes mais ne s’interroge pas sur les raisons des actes des hommes », juge Abel devant le reste du groupe.

Lors de la troisième séance, les adjectifs fusent : l’homme est « sacrifié », « soumis », « fatigué ». Il doit subvenir aux besoins de sa famille, protéger les autres, ne pas pleurer

Quinze jours plus tard, lors de la séance suivante, Stéphane et Anthony laissent échapper de brèves exclamations de surprise. Les femmes ont voté pour la première fois en 1945, seulement ? Elles n’ont obtenu la liberté d’entrer à l’université sans l’accord de leur mari qu’en 1938 ? Celle de travailler sans son autorisation en 1965 seulement ? Pour Anthony, livreur de 27 ans, c’est la preuve que sa compagne se plaint d’inégalités désormais disparues. Stéphane, lui, a 39 ans. Toute son enfance, il a vu son père frapper sa mère. Même au début des années 1980, elle n’avait le droit que de garder le silence. « Tu ne connais pas ton arrière-grand-père, mais tu as son nez au milieu de la figure, rétorque-t-il à Anthony. Des choses se transmettent forcément, mais on ne peut pas s’en servir comme excuse. » Personne n’ose lui répondre.

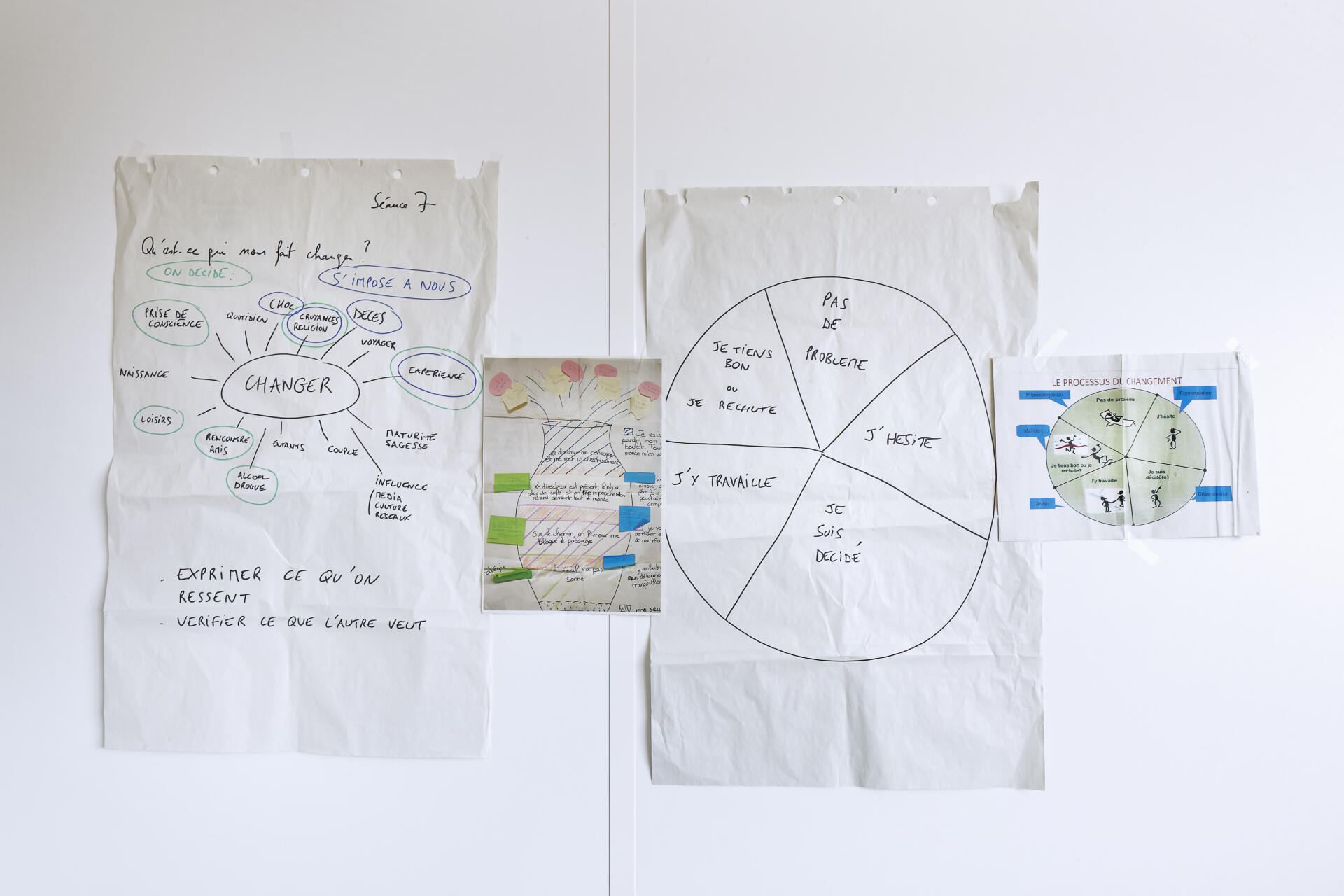

Sur les murs blancs de la salle sans fenêtres, la chronologie de la lutte pour les droits des femmes vient rejoindre le déroulé du groupe de parole, résumé en quelques phrases sur de larges feuilles de papier. Dès que Laurence y inscrit le mot « homme », lors de la troisième séance, les adjectifs fusent : l’homme est « sacrifié », « soumis », « fatigué » aussi. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, protéger les autres, ne pas pleurer. « Etre un homme aujourd’hui, c’est être perdu », s’attriste Nazim, la trentaine, ancien agent de sécurité, qui sort de son silence pour la première fois.

Dire les souffrances de l’enfance

Et la femme ? C’est celle qui attend trop de son mari, estiment Stéphane et Abel, et la seule à pouvoir lui contester sa qualité d’homme. C’est aussi l’image de la mère, répondent Anthony et Patrick, en évoquant leurs souvenirs d’enfance. La mère qui ne les écoute pas, qui ne travaille pas et qui les frappe, parfois. « Parler des violences intrafamiliales dont ils ont pu être victimes peut les aider à prendre conscience de celles qu’ils font subir », souligne Laurence Zobel.

Sans aucune visée thérapeutique, le groupe de parole fait de la prévention de la récidive son seul objectif. En incitant les SPIP à développer le dispositif, en 2008, la direction de l’administration pénitentiaire ambitionnait de s’aligner sur les meilleurs standards d’efficacité de la réponse pénale. Au Canada, des séances de formation et d’écoute programmées sur quatre-vingt-cinq heures (contre vingt heures en France) ont permis de baisser d’un tiers le taux de récidive de certains délits.

En 2010, le Conseil de l’Europe a aussi recommandé des échanges prolongés et collectifs avec les condamnés sur leur passage à l’acte, en s’appuyant sur deux constats : une peine est d’autant plus efficace qu’elle est comprise et acceptée par les auteurs ; l’échange entre pairs favorise cette « dynamique du changement » que les injonctions répétées des figures d’autorité et de contrôle – policiers, juges, conseillers d’insertion – ne parviennent pas à déclencher. Pourtant, seules 1 200 des 244 000 personnes placées sous main de justice en France, en 2018, ont participé à un groupe de parole. Parmi elles, 288 auteurs de violences intrafamiliales, un chiffre en baisse depuis 2014. L’effet des programmes de prévention de la récidive sur la délinquance n’a jamais été évalué.

A Lyon, le groupe de parole a été interrompu par le confinement et le nombre de séances a été réduit. Celles-ci reprennent dans une salle avec fenêtres : la lumière de l’été est arrivée avec la fin du mois de juin, et la climatisation fonctionne. « Est-ce que quelqu’un veut raconter un moment violent dans son couple ? », demande Béatrice, alors que le plus jeune participant, Ishan, 20 ans, est absent. Il a été incarcéré pour de nouvelles violences sur son ex-compagne, qu’il avait interdiction d’approcher depuis sa sortie de prison.

« La gifle, c’est de l’autodéfense. Je n’avais plus les mots », Stéphane, 39 ans

Stéphane se lance. C’était en 2014, ou en 2015, il ne sait plus trop. Son fils aîné, 6 ans, fête son anniversaire. Il le trouve en train de jouer devant le four, dans lequel cuit le gâteau prévu pour le dîner. La porte vitrée est protégée mais pour Stéphane, l’angoisse est insupportable : le petit doit apprendre qu’ailleurs, les fours sont dangereux, et qu’il ne faut pas s’en approcher. Sa femme ne comprend pas sa colère, le couple se dispute, la soirée est gâchée.

Le lendemain, c’est l’anniversaire de sa femme. De retour du travail, Stéphane la voit dans la cuisine, les bras croisés. Son fils est de nouveau devant le four, à admirer le dessert préparé en l’honneur de sa mère. Le ton monte, elle lui demande elle aussi : « Qu’est-ce que tu vas faire, me frapper ? » Il lui répond par une gifle.

Devant le groupe de parole, Béatrice pose d’autres questions à Stéphane : qu’est-ce qui l’a énervé, ce soir-là ? Qu’un four qui ne brûle pas puisse blesser son enfant ? Que sa femme ne respecte pas son avis, exprimé la veille ? Qu’elle ose le « provoquer » en évoquant des violences ? « Devant le four, ce n’était pas votre fils, c’était vous. Vos angoisses, votre couple, votre histoire, votre incapacité à gérer votre impulsivité. A quoi elle vous sert, cette gifle ? » Sur sa chaise, les yeux dans le vague, Stéphane accuse le coup. « C’est de l’autodéfense. Je n’avais plus les mots. »

Sa confession fait tanguer le profond silence de Nazim. L’avant-dernière séance vient de débuter, mais l’ancien agent de sécurité ne peut plus attendre. Le confinement a été difficile, et voilà des mois qu’il n’a pas vu ses deux fils, tous deux en bas âge. Son ex-femme jette les cadeaux qu’il leur envoie, contacte ses proches en assurant vouloir lui « pourrir la vie ».

Après seize heures d’échanges, seuls restent les hommes convaincus de l’intérêt du groupe et ceux dont le dossier judiciaire ne peut être entaché du moindre écart de comportement

Cédric, un autre participant, lui donne des conseils pour lancer, comme il l’a fait, une procédure de médiation et passer du temps avec son fils. Stéphane recommande de tout faire pour calmer la situation, quitte à accepter toutes ces provocations sans réagir. Béatrice et Laurence s’assoient, et laissent la discussion se poursuivre. Depuis plusieurs années, leur confiance en la pertinence des groupes de parole tient dans « la satisfaction répétée de voir les gens changer ». A leur côté, pourtant, Abel s’étonne : « Vous vous souvenez que tout est de la faute de vos femmes ? » Il n’obtient pas de réponse.

Début juillet, l’ultime séance est l’occasion d’un dernier tour de table. Plusieurs chaises sont vides : outre Ishan, toujours en prison, trois participants ont manqué des séances, un autre est tombé malade. Après seize heures d’échanges, seuls restent les hommes convaincus de l’intérêt du groupe et ceux dont le dossier judiciaire ne peut être entaché du moindre écart de comportement.

Anthony concède avoir eu du mal à accepter de faire partie du programme. Sa compagne, à l’origine de la plainte contre lui et avec laquelle il habite toujours, doit accoucher de leur premier enfant à la fin de l’été. Il reste persuadé que « toutes les femmes sont pareilles ».

Patrick, désormais célibataire, comprend mieux l’importance de se mettre à la place de l’autre pour éviter la colère. Son ex-femme est venue lui rendre visite, quelques jours plus tôt, pour annoncer qu’elle s’était remise en couple. Il est parvenu à lui dire qu’il était content pour elle, et n’a claqué violemment la porte qu’après son départ.

Stéphane, de son côté, dit avoir intégré le fait qu’il ne se remettra jamais en couple avec la mère de ses enfants. Il espère croiser d’autres participants à l’avenir, et être fier de voir qu’ils n’ont pas récidivé. « Aujourd’hui, je me ressens toujours comme une victime, conclut-il. Mais je sais désormais que je suis avant tout la victime de moi-même. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire