Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de jeunes Suédois décrochent du système scolaire. Un phénomène qui met à mal le modèle d’éducation à la scandinave.

Il a demandé qu’on change son prénom. Il ne souhaite pas non plus être pris en photo. Visage poupin sous ses cheveux châtains mi-longs, c’est un peu comme si le jeune homme de 22 ans revendiquait le droit à l’oubli. De cette étrange parenthèse dans sa vie, dont il a accepté de nous parler, il ne se souvient d’ailleurs plus très bien. Jon a été ce qu’on appelle en Suède un hemmasittare – hemma,pour maison, sitta, pour assis. Pendant plus de deux ans et demi, au lieu d’aller au lycée, il est resté cloîtré chez lui.

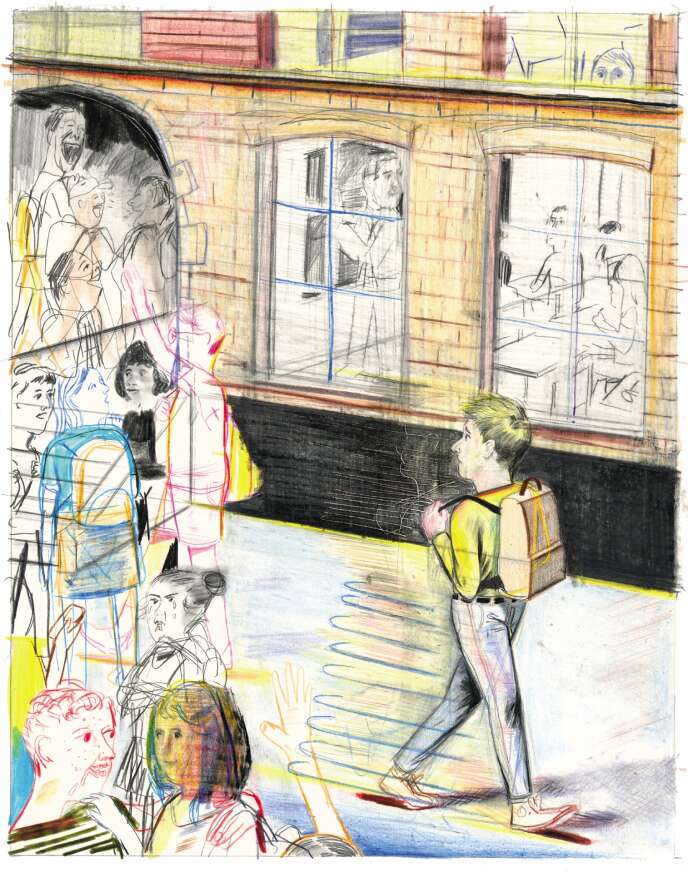

Mi-août, 1,5 million de jeunes Suédois ont fait leur rentrée scolaire. Cette année encore, des chaises sont restées vides dans de nombreuses classes du royaume scandinave. D’autres seront désertées dans les semaines ou les mois à venir. Un inquiétant phénomène que la Suède a du mal à mesurer et à expliquer, mais dont l’ampleur est telle que plusieurs communes ont d’ores et déjà annoncé qu’elles allaient sanctionner financièrement les parents dont les enfants restent aux abonnés absents.

« Quand on me demandait des comptes, je sortais mon certificat médical. On m’a laissé tranquille. » Jon

Pour Jon, le décrochage a débuté en première année de lycée. « J’ai commencé à sécher les cours qui ne me plaisaient pas. C’était super facile. Je n’avais qu’à enregistrer mon absence sur Internet. Il n’y avait aucune conséquence. » En Suède, le lycée n’est pas obligatoire. Ses parents ne sont donc pas informés de ses absences. « J’ai commencé à prendre du retard. J’ai séché de plus en plus de cours. Et puis, j’ai simplement arrêté de venir. »

Au bout de quelques mois, un conseiller pédagogique finit par réagir et l’envoie au centre de psychiatrie infantile et juvénile (BUP) de sa commune, au nord de Stockholm. Un médecin lui diagnostique une dépression. « Je n’allais pas très bien. Ça faisait déjà un moment que je n’allais plus en cours. À partir de là, c’est devenu encore plus facile. Quand on me demandait des comptes, je sortais mon certificat médical. On m’a laissé tranquille. »

Souvent accros aux jeux vidéo

Ses parents, avoue-t-il, sont démunis. Pendant plus de deux ans, l’adolescent passe sa vie devant son ordinateur. World of Warcraft, League of Legends, Heroes of the Storm… « Je pouvais jouer toute la nuit, j’étais complètement décalé. » De cette période, il garde peu de souvenirs. « J’ai arrêté de voir mes copains du lycée. Ils me demandaient ce que je fabriquais. Je n’avais pas de réponse. Je ne voulais pas penser au futur ou réfléchir aux conséquences. J’étais juste dans le moment présent. »

« La satisfaction immédiate que les jeux vidéo procurent est bien plus gratifiante pour ces jeunes que d’aller en cours. » Sven Rollenhagen, expert en addiction

Finalement, ses parents prennent contact avec un expert en addiction, Sven Rollenhagen. Au début de sa carrière, il suivait surtout des alcooliques et des toxicomanes. Désormais, dans un des pays les plus connectés du monde, les patients qu’il reçoit dans le petit appartement qui lui sert de bureau sur les hauteurs de Stockholm sont de plus en plus jeunes, déscolarisés, et souvent accros aux jeux vidéo. « En général, ce n’est pas la principale raison de leur décrochage, mais les jeux y contribuent. La satisfaction immédiate qu’ils procurent est bien plus gratifiante pour ces jeunes que d’aller en cours. »

Des parents démunis

Sven Rollenhagen met Jon en relation avec un mentor, un ancien addict. Puis, il lui décroche un stage chez un développeur de jeu, au contrôle qualité, douze heures par semaine. « L’objectif est de sortir le jeune de chez lui, de lui faire retrouver un rythme de vie à peu près normal, en lui proposant une activité qui l’intéresse et le responsabilise », détaille l’expert. La réinsertion ne se fait pas du jour au lendemain. « Plus la période de décrochage scolaire a été longue, plus cela prend du temps », observe-t-il.

« J’ai coupé l’électricité, caché le routeur, j’en ai même cassé un, mais il restait prostré dans sa chambre. Qu’est-ce que je pouvais faire de plus ? » Une mère

Pourquoi les parents ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Regard inquiet derrière ses lunettes, Margareta oscille entre colère et culpabilité. Son fils, lui aussi accro aux jeux vidéo, avait 16 ans quand il a arrêté l’école. Employée d’une banque stockholmoise, cette mère de deux enfants, divorcée, interroge : « J’ai coupé l’électricité, caché le routeur, j’en ai même cassé un, mais il restait prostré dans sa chambre. Qu’est-ce que je pouvais faire de plus ? »

Aujourd’hui, elle se dit pourtant qu’il y avait eu des signes avant-coureurs : « En fin de collège, il ne faisait plus ses devoirs, prenait du retard. Avant les tests, il avait des crises d’angoisse et ne dormait pas de la nuit. Le lendemain, j’appelais l’école pour dire qu’il était malade. » Il ne tiendra que quatre semaines au lycée. L’ado est convoqué chez un psychologue. Sa mère y va seule. « Le médecin m’a dit qu’il était sans doute atteint du syndrome d’Asperger. » Puis, plus rien…

Des risques de marginalisation

Combien sont-ils, ces jeunes en décrochage scolaire qui disparaissent ainsi des radars, parfois pendant des années ? En 2010, la Direction nationale de l’enseignement scolaire (Skolverket) a publié un rapport dans lequel elle estimait leur nombre à 1 100. Six ans plus tard, l’inspection scolaire révélait que 20 000 élèves risquaient « l’échec scolaire et une marginalisation future » en raison de leur absentéisme prolongé. Pour en avoir le cœur net, des journalistes de l’émission d’investigation « Kalla fakta », sur la chaîne TV4, ont contacté les établissements scolaires du royaume.

Dans un reportage diffusé en décembre 2018, intitulé Les Enfants invisibles, ils révélaient qu’au moins 5 500 jeunes Suédois n’allaient plus à l’école depuis des mois. « La vérité, c’est qu’on ne sait absolument pas combien ils sont », lâche la psychologue Malin Gren Landell. Mais selon elle, le phénomène est en augmentation : « Partout où je vais, je rencontre des parents concernés. »

En 2016, le gouvernement l’a chargée de mener une enquête sur ce fléau. Elle a découvert que de nombreuses écoles arrêtaient de rapporter les absences au bout d’un certain temps : « Quand ça fait des semaines qu’un élève est absent, ce n’est plus exceptionnel. Parfois, c’est même commode pour l’enseignant quand un enfant qui pose problème ne vient plus. » Sur Internet, des centaines de parents, des mères surtout, témoignent. Certaines tiennent des blogs. D’autres ont écrit des livres.

Une hausse des souffrances psychiques

Parmi elles, la chanteuse lyrique Malena Ernman. Avant de devenir l’égérie du mouvement des jeunes pour le climat, sa fille, Greta Thunberg, a été une hemmasittare. Anorexique et souffrant de mutisme sélectif, l’ado, atteinte du syndrome d’Asperger, a été déscolarisée pendant plus de deux ans. Dans son livre, sa mère raconte le parcours du combattant pour obtenir de l’aide.

Vu de l’étranger, le tableau peut surprendre. En février encore, le magazine américain US News and World Report classait la Suède en tête des meilleurs pays au monde où élever un enfant. Hasard ou pas : cette crise de l’absentéisme scolaire coïncide avec la hausse des souffrances psychiques chez les jeunes. En 2017, 190 000 étaient suivis par un médecin pour ce type de troubles, un nombre multiplié par deux en dix ans tandis que la proportion d’adolescentes de 15 à 17 ans atteintes de dépression a triplé depuis 2006.

À Stockholm, au siège de Bris, l’organisation pour le respect des droits des enfants, le téléphone ne cesse de sonner : « Alors qu’avant, les enfants nous contactaient pour dénoncer la violence dont ils étaient victimes à la maison ou à l’école, aujourd’hui, ils demandent de l’aide pour faire face à leurs souffrances psychologiques », constate Magnus Jägerskog, secrétaire général de l’association. Crises d’angoisse, pensées suicidaires, automutilations… Magnus Jägerskog s’inquiète de voir « des jeunes sous pression, ne sachant plus vers qui se tourner, dans une société qui vénère la réussite ».

Une « épidémie » de diagnostics

Dans les 270 communes du royaume, les centres de psychiatrie infantile et juvénile sont submergés. Les enfants y font la queue pendant des mois pour obtenir un diagnostic : trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou bien spectre de l’autisme. Le nombre d’enfants souffrant de désordre neuropsychiatrique a ainsi quadruplé entre 2007 et 2017.

Les experts suédois se déchirent à longueur de tribunes dans la presse à propos de cette « épidémie » de diagnostics. Certains mettent en doute leur bien-fondé et affirment même que des parents seraient prêts à tout pour décrocher ce qui est devenu un sésame. Car « sans diagnostic, il est très difficile d’obtenir de l’aide »,déplore Malin Gren Landell.

Des cliniques privées seraient d’ailleurs particulièrement accommodantes, assure un expert sous couvert d’anonymat, lui dont un des fils a été reconnu à tort comme souffrant d’un trouble du déficit de l’attention. « Nous avons choisi de ne pas rectifier l’erreur, pour qu’il puisse continuer à bénéficier d’un soutien à l’école », avoue ce père de famille.

Pour le pédopsychiatre Sven Bölte, directeur du département des troubles du neurodéveloppement au prestigieux institut Karolinska, dont 80 % des patients en décrochage scolaire ont reçu un diagnostic, le débat n’a pas d’intérêt. « Il ne permet pas de résoudre le cœur du problème, à savoir pourquoi autant d’enfants ne vont plus à l’école ? Mais au lieu d’en parler sérieusement, on préfère discuter du port de la casquette en classe ou de l’usage du téléphone portable à l’école. C’est typiquement suédois, ce désir de ne pas aborder les choses qui font mal », raille cet Allemand, installé en Suède depuis une dizaine d’années. Heureusement, dit-il, « les choses commencent à bouger grâce aux familles et aux associations ».

Les effets pervers de la réforme de 2011

Leur combat vise l’école dite inclusive, instaurée par la réforme de 2011, soupçonnée d’être à l’origine à la fois de l’épidémie de troubles psychiques chez les jeunes et de leur absentéisme. Avant 2011, les enfants avec des besoins particuliers pouvaient être pris en charge dans des classes spécialisées dans l’enseignement public. Depuis 2011, ce n’est plus le cas. Elles ont été supprimées, chaque élève étant censé recevoir un enseignement adapté au sein de la classe.

Or ce principe égalitariste, réclamé notamment en France par les parents d’enfants autistes, a eu des effets pervers. « C’est très bien en théorie, sauf que c’est resté du domaine de l’idéologie, au détriment des enfants en difficulté, qui ne parviennent plus à suivre, d’où l’explosion des diagnostics », regrette Sven Bölte.

D’autant que, depuis, les écoles ont vu baisser le budget alloué au recrutement d’auxiliaires de vie scolaire. Auxiliaires qui, comme en France, sont là justement pour rendre possible l’intégration dans la classe de ces élèves en difficulté.

Un système de notation obscur

La réforme de 2011 a par ailleurs accouché d’un nouveau système de notation qui aurait lui aussi sa part dans l’appréhension que les petits Suédois ressentent désormais envers l’école. Il est d’une complexité telle que les enfants, les parents, et même parfois les enseignants ont du mal à en comprendre le fonctionnement.

La réforme paraissait pourtant nécessaire : il fallait enrayer la chute des résultats scolaires, confirmée par le programme international d’évaluation Pisa, en 2013. La Suède se classe alors à la 27e position en compréhension de l’écrit et en sciences, et à la 28e en mathématiques, parmi les 34 pays qui ont participé à l’enquête. Aucun autre n’a connu une telle dégringolade depuis 2000.

Professeur de didactique à l’université d’Uppsala et spécialiste de l’absentéisme scolaire, Martin Karlberg accuse la pédagogie mise en œuvre dans les années 1980. « On a placé la responsabilité de l’apprentissage sur les élèves, tandis que les enseignants avaient un rôle de coach. Cela a été une catastrophe. L’autorité a disparu et le chahut s’est installé, générant du stress et de l’angoisse pour les élèves. » La privatisation à tout-va du secteur de l’éducation n’a pas aidé, ajoute Martin Karlberg qui relève que « les inégalités se sont accrues ».

Des réformes annoncées par la ministre

Les choses commencent à bouger. Mi-août, la ministre social-démocrate de l’éducation et de la recherche, Anna Ekström, a annoncé une refonte du système de notation dans les années qui viennent. En janvier, elle avait déjà plaidé pour que soit autorisé dans le public – ce qui est déjà le cas dans le privé – un enseignement en petits groupes réservés aux enfants en difficulté.

Pour les parents, c’est un début. Jiang Millington reçoit à l’église luthérienne évangélique d’une banlieue de Stockholm. Elle y travaille au service communication. « Un autre employeur m’aurait sûrement virée depuis longtemps », dit-elle. Elle raconte le suicide de son mari quand son fils avait 5 ans, les premières difficultés quand il est entré au collège, les crises d’angoisse… « Je le traînais physiquement à l’école chaque matin. Une heure plus tard, le collège m’appelait pour me demander de venir le chercher. » Ecole, services sociaux et médecins se renvoient la balle.

« On passe son temps à accuser les parents. Mais personne ne souhaite cela à ses enfants. » Jiang Millington, mère d’un ado « décrocheur »

Elle consulte dans le privé et découvre que son fils souffre d’un grave trouble neuropsychiatrique. Il faudra encore des mois pour que la commune prenne en compte son état. Il passe alors d’un établissement à l’autre, puis arrête l’école. Sa sœur, elle, souffre du syndrome d’Asperger.

Deux enfants qui, selon leur mère, auraient dû relever de classes spécialisées ou d’un enseignement adapté que ne permet plus la loi de 2011. « J’ai demandé à l’école qu’elle soit autorisée à rester en classe à la récréation,confie la mère. La direction a refusé, elle ne voulait pas faire d’exception. Alors, je suis venue tous les jours pendant des mois. »

Finalement, l’ado décroche à son tour. Jiang Millington raconte le calvaire, les trente plaintes déposées contre elle auprès des services sociaux, les enquêtes qui n’aboutissent à rien sinon accroître sa culpabilité. « On passe son temps à accuser les parents. Mais personne ne souhaite cela à ses enfants. » Elle milite au sein du réseau « Barn i behov », créé en 2013 sur Facebook. Il compte plus de 4 600 membres et fait pression pour modifier la loi scolaire et augmenter les budgets des écoles.

Le développement du secteur privé

Elisabeth y est également active. Mère de trois enfants, dont l’aîné est autiste et la cadette atteinte du syndrome d’Asperger, elle dénonce « un système au petit bonheur la chance ». Grâce à une psychologue, ses enfants ont été pris en charge dès leur plus jeune âge. Aucun n’a jamais manqué l’école. Pourtant, la loi de 2011 a failli être fatale à l’école privée spécialisée où son fils est scolarisé depuis le CP. Seule une mobilisation des parents a permis de la garder ouverte.

« Les communes nous contactent quand elles ne savent plus quoi faire. » Mia Hübinette, vice-présidente d’un établissement privé

Face aux carences du public, le secteur privé s’est en effet développé. Magelungen est le leader sur le marché des hemmasittare. Créée en 1993, l’entreprise est passée de quelques employés à plus de 400 aujourd’hui. En plus d’établissements spécialisés, elle propose un programme de réhabilitation pour les enfants qui ne vont plus à l’école, avec des interventions à la maison et une prise en charge de toute la famille. Les municipalités peuvent apporter un soutien financier. « Les communes nous contactent quand elles ne savent plus quoi faire », explique Mia Hübinette, sa vice-présidente.

Souvent, des mois ont passé depuis que l’ado a décroché. Certains ont vu leurs troubles neuropsychiatriques identifiés. D’autres pas. Tous ont un point commun, remarque Ia Syndberg, responsable du programme : « Ils savent qu’ils devraient être à l’école et en ressentent énormément d’anxiété. Mais ils ne parviennent pas à y remettre les pieds. »

À terme, le risque est de voir se développer une génération d’adultes hemmasittare. Le coût pour la société sur le long terme est exorbitant. L’économiste Ingvar Nilsson l’estime à 30 milliards de couronnes (2,79 milliards d’euros). Au nord de Stockholm, Jon a renoué avec l’école. Mais à distance. Il suit des cours par correspondance, sans se mettre la pression. Pour le moment, il évite de trop penser à l’avenir.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire