Par Claire Legros Publié le 12 avril 2024

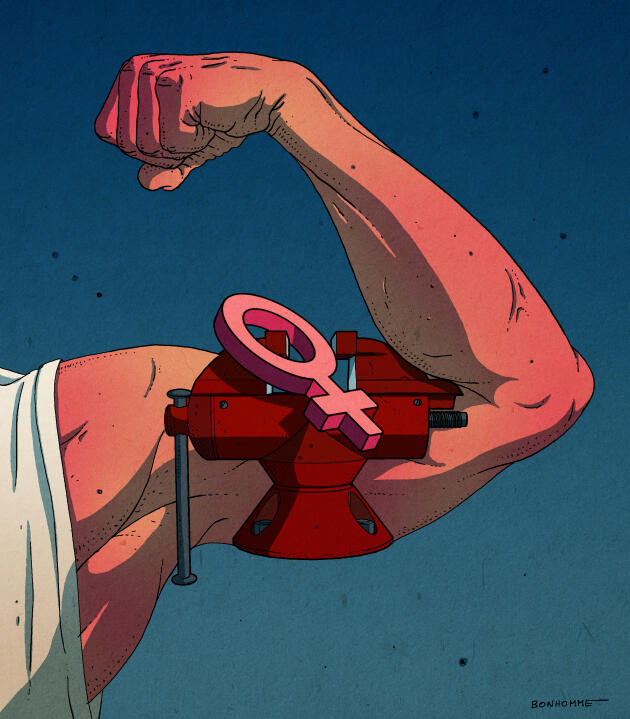

Enquête Ce contre-mouvement au féminisme s’appuie sur le mythe d’une « crise de la masculinité » pour défendre le modèle inégalitaire des rapports entre les femmes et les hommes.

C’est un mouvement diffus, mais têtu. Une réalité dérangeante six ans après les débuts de la révolution #metoo. Alors que les jeunes femmes adhèrent de plus en plus aux valeurs progressistes, les hommes du même âge ont tendance à se tourner vers des idées conservatrices. A partir de données de plus d’une vingtaine de pays, un article du Financial Times a mis en évidence la progression, depuis six ans, d’un « fossé idéologique » de 30 points environ entre les filles et les garçons de la génération Z, notamment sur les questions d’égalité.

La France n’est pas épargnée par cet inquiétant phénomène. L’alerte a été donnée en janvier par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les résultats de son Baromètre annuel du sexisme rapportent, là aussi, un écart de près de 30 points entre les femmes et les hommes de moins de 35 ans, sur la perception des inégalités dans la famille (28 points) comme dans la rue ou les transports (27 points). « Le clivage se confirme et se polarise », s’alarment les auteurs du rapport, qui constatent que « plus l’engagement en faveur de femmes s’exprime dans le débat public, plus la résistance s’organise ». Ils s’inquiètent notamment de la progression des « réflexes masculinistes et comportements machistes (…) chez les jeunes hommes adultes » : 28 % des 25-34 ans estiment que « les hommes sont davantage faits pour être patrons » (contre 9 % des 50-64 ans) ; 52 % pensent qu’on « s’acharne sur les hommes ».

Les féministes connaissent bien ce phénomène de backlash (« retour de bâton »), mis en lumière par la journaliste américaine Susan Faludi pour décrire la montée en puissance d’un contre-mouvement après une avancée féministe. Depuis #metoo, nombreux sont ceux qui questionnent leur identité masculine et remettent en cause le modèle dominant dans lequel ils ont grandi. Mais un antiféminisme décomplexé s’est aussi imposé dans l’espace médiatique.

En quelques années se sont multipliés les vidéos et les « podcasts bros », ces émissions entre hommes où l’on parle de muscles, de sport, de conseils de séduction, mais aussi des femmes de manière souvent dégradante et caricaturale, accusées d’avoir pris trop de pouvoir. Pour reconquérir leur place sociale, de jeunes hommes y apprennent à se former à des méthodes de séduction viriles sur le modèle du « mâle alpha », stéréotype d’une masculinité dominante.

« Victimisation des hommes »

Ces discours fédèrent une « communauté très organisée d’hommes qui vont se solidariser et agir ensemble », décrit l’anthropologue Mélanie Gourarier, qui leur a consacré sa thèse, Alpha mâles. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes, publiée au Seuil en 2017. Le déchaînement de haine en ligne dont l’actrice américaine Amber Heard a été la cible dans la bataille judiciaire qui l’a opposée, en 2022, à son ex-compagnon, l’acteur Johnny Depp, a mis en lumière le poids médiatique de ces réseaux.

A la faveur des algorithmes, les représentations qui circulent au sein de cette « manosphère » se diffusent dans la société, en particulier chez les plus jeunes. En créant un compte sur le réseau social TikTok avec le profil d’un adolescent un peu fragile et déprimé, la journaliste Pauline Ferrari, autrice de Formés à la haine des femmes (JC Lattès, 2023), a vu, en un quart d’heure, son fil d’actualité inondé de contenus agressifs à l’égard des femmes.

Le masculinisme ? Le mot s’est imposé dans le débat public depuis les années 2000 pour désigner les manifestations de résistance au féminisme qui prétendent que les femmes dominent désormais les hommes, lesquels doivent défendre leurs droits et restaurer leur identité masculine. Ce « contre-mouvement, centré sur la victimisation des hommes », selon la définition des chercheurs québécois Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, peut prendre des formes variées, plus ou moins exacerbées. « Le discours use plutôt d’euphémismes, en disant, par exemple, que le féminisme est allé trop loin, que les hommes ne peuvent plus rien faire ou dire, qu’il faut un rééquilibrage… », précise Francis Dupuis-Déri, auteur de La Crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace (Remue-Ménage, 2018).

L’anthropologue Mélanie Gourarier a élargi la notion à « tout groupe organisé autour de la défense de la “cause des hommes” » dans une confrontation avec le féminisme et les femmes ». « Le risque serait d’appréhender le phénomène comme limité à certains milieux, alors qu’il représente une pensée majoritaire et que ses valeurs restent très présentes dans la société », prévient-elle.

De fait, le masculinisme « s’inscrit pleinement dans l’héritage d’un antiféminisme dont l’origine est aussi ancienne que celle du mouvement féministe, voire la précède », affirme l’historienne Christine Bard, codirectrice de l’ouvrage collectif Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui (PUF, 2019). Le terme apparaît d’ailleurs à la fin du XIXe siècle sous la plume des pionnières du mouvement féministe, qui l’inventent en même temps que le mot « féminisme ». La journaliste Hubertine Auclert (1848-1914) l’utilise pour décrire « l’égoïsme masculin qui pousse les hommes à agir en défense de leur intérêt particulier », rapporte Denis Carlier, doctorant en science politique et en histoire qui termine une thèse sur le sujet.

Significations contradictoires

Durant le XXe siècle, pourtant, le sens du mot reste instable. Considéré à plusieurs reprises comme un néologisme, le terme recouvre des significations diverses et parfois contradictoires. Cette variabilité lexicale met en relief les lignes de front de batailles politiques.

Encore aujourd’hui, l’usage du mot ne fait pas l’unanimité au sein des milieux universitaires. Ainsi la philosophe Geneviève Fraisse préfère parler de « résistance au féminisme », qui est plus politique : « Le masculinisme renvoie à une identité et défend, au nom des droits des hommes, une structure inégalitaire, là où le féminisme pose d’entrée de jeu la question politique de la liberté et de l’égalité, repères de la démocratie. » « Aujourd’hui encore, sa signification reste plurielle, et le mot n’a pas exactement le même sens en français qu’en anglais, où il désigne l’idéologie patriarcale », note le politiste Francis Dupuis-Déri.

Si la définition diffère d’une langue à l’autre, elle s’appuie sur un récit commun, celui d’une « crise de la masculinité » dont seraient responsables la féminisation de la société et la dilution de la différenciation des sexes. « Ce discours est régulièrement convoqué pour expliquer tout et son contraire, quel que soit le pays, constate Francis Dupuis-Déri. Les difficultés des garçons à l’école, celles des hommes dans le mariage, le refus des tribunaux d’accorder la garde des enfants au père divorcé, et même des phénomènes complexes comme l’immigration, les émeutes, le terrorisme ou la guerre. »

« Droit de vie ou de mort »

A partir des années 1970, cette crise, en France, est ainsi mise en avant par le mouvement de défense de pères divorcés qui dénoncent ce qu’ils considèrent comme des injustices subies de la part d’un système judiciaire confiant plus volontiers les enfants aux femmes. « C’est en 1969, quelques mois après “l’affaire de Cestas”, qu’une première association, la Didhem (Défense des intérêts des divorcés hommes et de leurs enfants mineurs), voit le jour à Grenoble », précise Gwénola Sueur, doctorante en sociologie, qui a consacré un mémoire de recherche à cette affaire et à son usage.

Dans le village de Cestas (Gironde), un conducteur de travaux de 38 ans s’est retranché dans sa ferme après avoir enlevé ses enfants. Il exige le retour de sa femme, dont il est divorcé depuis trois ans, « pour qu’elle crève et elle crèvera », écrit-il. Face au refus de son ex-épouse, il tue un gendarme au cours du siège puis abat deux de ses enfants avant de se suicider. Insultée par la foule, leur mère devra être protégée par les forces de l’ordre pour venir se recueillir sur leur tombe.

Dans les mois qui suivent, l’affaire de Cestas va inspirer plusieurs féminicides et suicides d’hommes ainsi que des menaces de passage à l’acte. « Elle devient le symbole de ce que certains journaux appellent le “drame” des pères face à l’augmentation des divorces. Cette couverture médiatique permet à des membres du mouvement de perpétuer un discours victimaire », souligne Gwénola Sueur.

Pour l’historienne Christine Bard, ce mouvement s’inscrit en « parfaite synchronie avec l’émergence de la deuxième vague des mouvements féministes » et constitue « le point d’origine d’une contre-offensive au mouvement d’émancipation des femmes, qui s’accélère dans les années 1960 ». En quelques années, elles ont accédé massivement aux études supérieures et au monde du travail, obtenu de se réapproprier le contrôle de leur corps avec la légalisation de la pilule en 1967 ; des réformes profondes du droit de la famille annoncent le partage de l’autorité parentale (1970) et, bientôt, le divorce par consentement mutuel (1975). « Dans ce contexte où les mentalités changent, où l’égalité devient un principe légitime de réforme du droit, les hommes perdent le contrôle des femmes, et certains d’entre eux s’y opposent, constate l’historienne. Le forcené de Cestas estime qu’il a un droit de vie ou de mort sur son épouse et ses enfants. »

Premières traces dans l’Antiquité

De l’autre côté de l’Atlantique, le même récit de crise est mobilisé après le massacre de quatorze femmes, élèves ou salariées de l’Ecole polytechnique de Montréal, au Québec, le 6 décembre 1989. Le tueur déclare dans une lettre haïr les femmes et tenir les féministes responsables d’avoir « ruiné [sa] vie » parce qu’elles cherchent à « conserver les avantages des femmes (…) tout en s’accaparant ceux des hommes ».

Si l’attentat choque profondément l’opinion, très vite « la thèse d’une souffrance masculine est largement médiatisée. Des éditorialistes et des psychologues expliquent que la situation n’est pas facile pour les hommes car les féministes ont pris beaucoup de place », souligne Francis Dupuis-Déri. La tuerie fait aussi l’objet d’une fascination morbide chez certains hommes, qui partagent sur des forums en ligne leurs expériences malheureuses avec des femmes. Ils se définissent comme « incels » (contraction de involuntary celibate en anglais), c’est-à-dire « célibataires involontaires », une situation dont ils rendent responsables les femmes et le féminisme.

En tentant de dater précisément l’origine de ce récit victimaire, le chercheur se souvient d’avoir connu une « sorte de choc intellectuel » lorsqu’il a découvert que la rhétorique de la crise de la masculinité traverse l’histoire. « Quel que soit le régime politique ou économique, quel que soit le contexte culturel et religieux, les droits des femmes ou de la famille, on retrouve à différentes époques le même discours de souffrance des hommes qui se considèrent dominés par les femmes jusque dans la Rome antique », constate le politiste.

Les premières traces datent, en effet, de l’Antiquité. En Grèce, un texte d’Aristote accuse violemment les femmes d’avoir institué une gynocratie (régime politique où les femmes détiennent le pouvoir) et les considère responsables de l’échec du projet politique de Sparte à cause de leur amour de l’argent. Quelques années plus tard, c’est à Rome que le politicien Caton l’Ancien s’alarme d’une manifestation de femmes réclamant l’autorisation de conduire des chars. Il y voit le signe de la toute-puissance des épouses. Dans les deux cas, les femmes n’ont alors aucun droit politique.

Inquiétude récurrente

La rhétorique de la « crise de la masculinité » ponctue aussi l’histoire de la littérature qui, notamment aux XVIe et XVIIe siècles, met volontiers en scène des hommes mariés souffrant de la domination de leur épouse, pourtant dépendante de leur conjoint. A partir de la Révolution, la notion de citoyenneté renouvelle les discours hostiles à l’émancipation des femmes. « L’idée d’un danger de “confusion des sexes”, induite par la démocratie et l’égalité, s’installe chez les républicains », explique la philosophe Geneviève Fraisse, dont l’ouvrage Muse de la raison. Démocratie et exclusion des femmes en France (Gallimard, 1989, rééd. en 2019) retrace l’éviction des femmes du projet démocratique de la Révolution. « Au début du XIXe siècle, l’écrivain Etienne Pivert de Senancour affirme, par exemple, que l’égalité met en péril l’existence même de l’amour, faute d’altérité, car les sexes vont se confondre. Il est intéressant de voir que cette même crainte a ressurgi quasiment à l’identique au début du XXIe siècle dans les rangs de La Manif pour tous, en réponse aux revendications queer et trans. »

L’homme serait-il perpétuellement en crise ? C’est le constat de l’anthropologue Mélanie Gourarier, pour qui « la peur de la dilution du mâle est un puits sans fond au regard de l’histoire ». Si cette inquiétude est récurrente, souligne-t-elle, c’est qu’elle a une fonction sociale et politique : « La masculinité tire sa force et sa capacité de reproduction de la menace de sa perte. » Répéter qu’elle est menacée de disparaître à cause des femmes et de l’indifférenciation des sexes serait une manière de la réaffirmer constamment, comme un discours normatif pour « réinstituer la différenciation et l’asymétrie entre les hommes et les femmes », et remettre en cause du même coup le projet d’égalité.

« A chaque fois qu’on dit que les femmes dominent les hommes, on dit dans le même souffle que les hommes doivent reprendre leur position de domination millénaire, et les femmes revenir aux tâches qui leur sont assignées, celles qui relèvent de la sphère privée, de la douceur, du soin des autres et du silence », confirme Francis Dupuis-Déri, qui voit dans cette rhétorique un « mythe tenace au service d’une stratégie de résistance à l’émancipation des femmes ».

Résolument essentialiste, la pensée masculiniste défend, en effet, une conception statique de la masculinité, qu’elle réduit à une « masculinité hégémonique », selon le concept développé par la sociologue australienne Raewyn Connell, c’est-à-dire en position dominante, non seulement par rapport aux femmes mais aussi au sein même du groupe des hommes. Elle tourne ainsi le dos aux nombreux travaux scientifiques qui ont, ces dernières années, profondément renouvelé les cadres théoriques de l’étude sociale des hommes. En insistant sur la réalité de masculinités plurielles, ils ont mis à mal l’idée d’une masculinité universelle confondue avec les attributs traditionnels de la virilité. L’une et l’autre, en effet, n’ont cessé de se recomposer, comme l’a montré la somme monumentale sur l’Histoire de la virilité codirigée par Georges Vigarello, Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine (Seuil, 2011).

« Intersectionnalité des haines »

On ne s’étonnera pas, dans ce contexte, que ce courant réactionnaire prospère sur le terreau fertile des mouvements conservateurs et populistes, sur lesquels il s’appuie autant qu’il les renforce. Le journaliste afro-américain Rembert Browne a analysé, dans le New York Magazine, le 9 novembre 2016, la façon dont Donald Trump avait réussi à être élu président en fédérant près de 59 millions d’électeurs « en rendant la haine intersectionnelle » grâce à une rhétorique à la fois antiféministe, homophobe et raciste.

L’historienne Christine Bard s’attache, en France, à retracer la généalogie de cette « intersectionnalité des haines » dont elle a formulé le concept. « La rhétorique masculiniste se greffe souvent à un récit plus large autour de la suprématie masculine, blanche et hétérosexuelle, que l’on trouve déjà au sein des mouvements fascistes de l’entre-deux-guerres, explique-t-elle. Par exemple, des discours antisémites des années 1930 présentent les hommes juifs comme les agents de la féminisation de la société, et les femmes juives comme les inventrices du féminisme. »

Un siècle plus tard, « l’antiféminisme a été intégré à la théorie du complot du “grand remplacement” », adoptée par de « nombreux courants de l’extrémisme de droite », note un rapport de l’agence européenne de police criminelle Europol, publié en 2020. Eric Zemmour en a fait, en 2022, un slogan de campagne. Cette thèse complotiste et xénophobe prétend que des élites mondialisées s’emploieraient à faciliter l’arrivée d’immigrés en Europe. Selon cette théorie, « le féminisme aurait été inventé pour détourner les femmes de leur rôle “naturel” de mère et, par conséquent, est tenu pour responsable de la baisse des taux de natalité dans les pays occidentaux, ce qui permet aux immigrés de devenir majoritaires plus rapidement », précise le rapport d’Europol.

Cette convergence des haines est prise très au sérieux par l’agence, qui dresse la liste des attentats dont les motivations croisent à la fois « antiféminisme, racisme, autoritarisme et xénophobie ». Ainsi le terroriste Anders Breivik, auteur du massacre de 76 jeunes Norvégiens, en 2011, a-t-il revendiqué la supériorité de la population masculine blanche occidentale chrétienne face à la « féminisation de la culture européenne » et à la volonté d’« émasculer le mâle européen ». De même, les auteurs des attentats de Christchurch (Nouvelle-Zélande), de Halle (Allemagne) en 2019 et de Hanau (Allemagne) en 2020 ont exprimé « explicitement » de « la frustration sexuelle » et des « opinions misogynes ».

Archétypes piégeux

Peut-on – et comment – désamorcer cette mécanique infernale ? En 2017, la philosophe Olivia Gazalé analysait, dans Le Mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes (Robert Laffont), la façon dont les sociétés contemporaines demeurent prisonnières d’archétypes nés dans l’Antiquité, qui piègent les femmes, victimes de représentations légitimant la domination masculine, mais aussi les hommes, « sommés de se conformer à des canons virils coercitifs et discriminatoires » et contraints de « devoir sans cesse prouver et confirmer qu’ils sont bien des hommes ».

Sortir de ce piège est possible, à condition « non plus d’en rendre responsables les femmes et le féminisme, mais d’accepter de reconnaître tout un système de normes inégalitaires et le remettre en cause », affirme le politiste Francis Dupuis-Déri, qui a publié en 2023 Les Hommes et les Féminismes. Faux amis, poseurs ou alliés ? (Textuel). Pour y parvenir, « il faut avant tout en finir avec les analyses psychologisantes qui conduisent à inverser la victimisation, prévient Christine Bard. Certes, le masculinisme se nourrit des angoisses de la modernité, des peurs sociales, des injustices économiques, mais quand des hommes s’y engagent, ils ne le font pas par peur. Ils sont mus par la haine, particulièrement la haine des femmes qui revendiquent l’égalité. Ils le font convaincus de leur droit de le faire et de leur supériorité. »

La solution passe par l’éducation, car « on ne sortira de ce mal profond qu’en amenant les hommes à déconstruire leurs préjugés, à développer une conscience féministe. C’est en partie un enjeu d’accès à la connaissance », ajoute l’historienne, qui s’y emploie en préparant pour 2027 l’ouverture d’un futur Musée des féminismes, à l’université d’Angers.

Le travail est immense. Avec plus d’un tiers des personnes interrogées qui pensent encore que les inégalités sont dues à une différence naturelle, le Haut Conseil à l’égalité relève une large méconnaissance conduisant à une « véritable “éducation” au sexisme (…), pas forcément conscientisée ». L’institution appelle l’Etat à mener une « action publique forte, continue et globale », en particulier dans l’éducation, l’espace numérique et l’exercice de la justice. Le chantier reste à ouvrir.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire