Par Mattea Battaglia Publié le 14 février 2022

Les propos déclinistes ont gagné presque tous les partis et résonnent à nouveau avant l’élection présidentielle. Les études tendent à les relativiser, même si l’enseignement français peine à compenser les inégalités de naissance.

« Niveau » des élèves, niveau du « décrochage », « niveau » des enseignants et de leur recrutement, « niveau » du budget et de l’encadrement… Le mot, à moins de soixante jours de l’élection présidentielle, a trouvé sa place dans la campagne. Une grille d’analyse attendue, l’une des plus répandues dès lors qu’on débat de l’école.

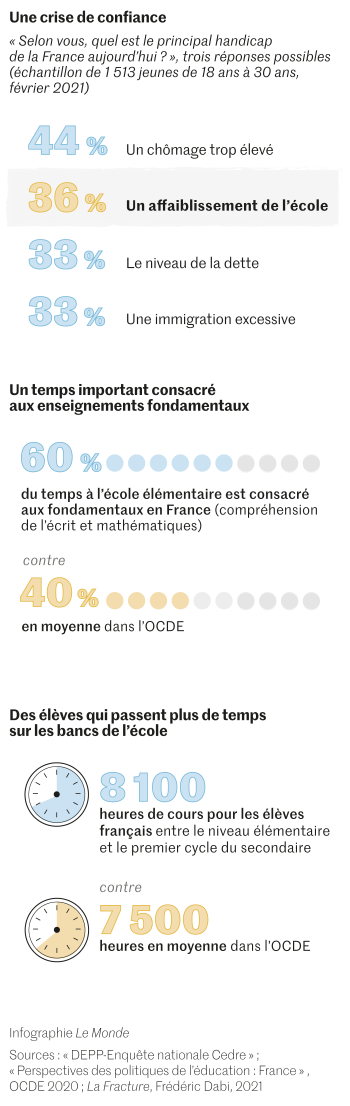

Et pour cause : elle parle à tous, aux parents des 12,5 millions d’élèves scolarisés, comme aux grands-parents – et aux anciens élèves qu’ils ont été. La plupart des postulants à l’Elysée l’ont bien compris, en plaçant les « fondamentaux » – ce « lire-écrire-compter » auquel l’actuel ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a ajouté un quatrième objectif, « respecter autrui » – parmi leurs propositions. Chacun avec ses mots propres, son ton.

La candidate de la droite, Valérie Pécresse, en appelle à un « sursaut national » pour « relever le niveau » – « sursaut » qui, pour elle, passe notamment par l’ajout de deux heures de français par semaine à l’école primaire, et d’une heure en plus de mathématiques. A l’extrême droite, Marine Le Pen plaide pour« remettre au cœur des programmes » le français, les mathématiques et l’histoire – quand bien même la France consacre déjà plus d’heures que ses voisins, au primaire, à ces apprentissages.

La dynamique défendue par Eric Zemmour surfe, elle aussi, sur cette tendance : face à l’« effondrement du niveau académique », il recommande de « recentrer l’école autour des savoirs fondamentaux ». A l’autre bout du champ politique, Jean-Luc Mélenchon insiste sur la « transmission des savoirs », mais elle passe, pour le candidat de La France insoumise, par une remise en jeu des réformes du lycée et du collège. Et ce, en « renouant » avec une organisation scolaire fondée sur le « groupe classe » et des « horaires suffisants ».

Il n’y a, à ce stade, qu’Anne Hidalgo et Yannick Jadot pour mettre (un peu) en sourdine le refrain du niveau et faire porter l’accent sur les savoir-faire – et pas seulement sur les savoirs. La candidate socialiste appelle de ses vœux des pédagogies « ouvertes » et « inclusives », quand le candidat d’Europe Ecologie-Les Verts plaide pour des méthodes « favorisant l’accrochage scolaire ».

Le fantasme de la IIIe République

« L’école, c’était mieux avant… » : la complainte n’est pas nouvelle. En 1989, déjà, dans un ouvrage au titre provocateur Le niveau monte (Seuil), les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet en prenaient le contre-pied, se proposant de « réfuter une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles », tout en donnant à lire un florilège, sur plus d’un siècle, des jugements portés sur le niveau. « J’estime que les trois quarts des bacheliers ne savent pas l’orthographe », observe l’helléniste Victor Bérard, en 1899, cité par les deux auteurs. « Avec les copies d’une session de baccalauréat, on composerait un sottisier d’une grande richesse », souligne le recteur Jules Payot, en 1937.

Rien de neuf, alors ? Ces dernières décennies, la rhétorique du déclin avait surtout trouvé un écho à droite de la scène politique – parmi ceux qu’on taxait de « réactionnaires » et qui y voyaient une conséquence du laisser-aller éducatif hérité de Mai 68. Le clivage partisan a en partie disparu : d’une élection à l’autre, la petite musique décliniste résonne dans tous les cercles, renvoyant l’électeur au fantasme d’une école d’antan – celle de la IIIe République – qui tient pourtant plus de l’image d’Epinal que de la réalité historique, disent les spécialistes. « Jules Ferry considère que son école est républicaine précisément parce qu’elle ne va pas s’occuper que du lire-écrire-compter, souligne l’historien Claude Lelièvre. Pour lui, il n’y a pas de matières fondamentales, mais du fondamental dans chaque matière. » Et un équilibre à conserver entre toutes.

La campagne présidentielle de 2022 – et ce qu’elle dit du système éducatif – s’inscrit sur ce temps long. Mais c’est bien le tableau d’une école en crise qui se dessine, en creux, d’un programme à l’autre. Au-delà des postures, et sans céder au déclinisme, la crise de l’école est désormais documentée : l’éducation nationale s’attache à suivre des cohortes d’élèves depuis 1973 ; elle a créé une direction spécifique en 1986 et mène des tests standardisés depuis 1989. Autrement dit, l’institution dispose d’un système d’informations sans équivalent (ou presque) dans la sphère publique. Du flot d’enquêtes statistiques dévoilées, nationales et internationales, par niveaux ou par disciplines, un constat a émergé : l’école française peine à compenser les inégalités de naissance. Elle est là, sa grande fragilité, plus que dans un déclassement ou une dégringolade générale.

N’en déplaise aux Cassandre qui réduisent, souvent, la chronique de l’école à une suite de mauvaises nouvelles, on peut en trouver quelques-unes de « bonnes », comme la progression continuelle du nombre de bacheliers au sein d’une génération. Ou la baisse, saluée au niveau européen, de la part des jeunes sans diplôme ni qualification.

20 % de jeunes en grande difficulté

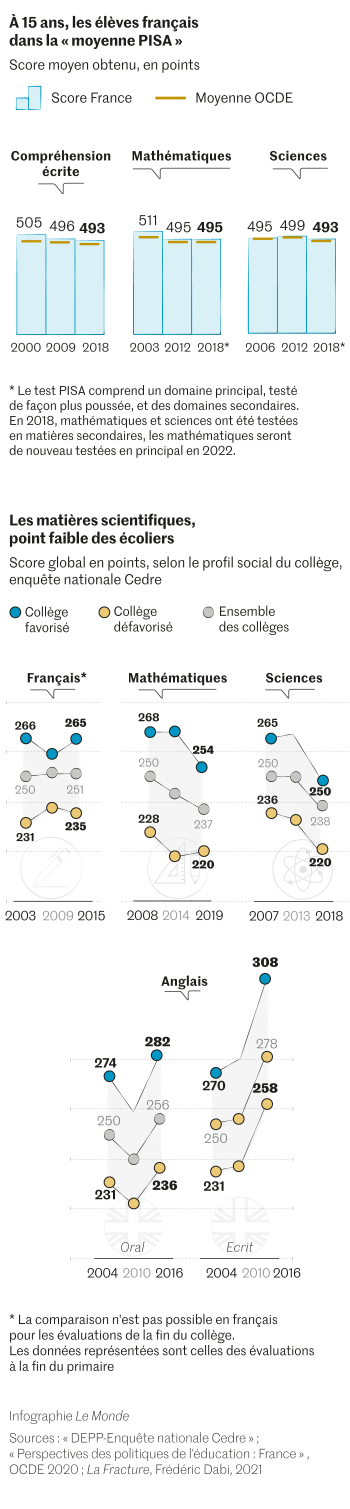

D’un PISA à l’autre – ce « Programme international pour le suivi des acquis des élèves » devenu, en vingt ans, une sorte de norme mondiale de l’évaluation scolaire –, les Français ont fini par comprendre que leur école figeait très tôt les destinées scolaires. Pire, qu’elle creusait les écarts de réussite entre les « bons » et les « mauvais » élèves, les enfants privilégiés et ceux qui le sont moins. Mais « cette tendance a ralenti », tempère Eric Charbonnier, analyste au sein de l’OCDE, l’organisation pourvoyeuse de l’enquête PISA : « Les écarts de performances restent la marque de notre système éducatif, reconnaît-il, mais après une nette augmentation entre 2000 et 2010, ils ont commencé à se stabiliser. » Un peu comme si la France avait fini par avoir son « choc PISA », vingt ans après l’Allemagne.

Il n’empêche : si notre école sait propulser vers les scores les plus élevés quelque 10 % de très bons élèves (qui sont aussi, la plupart du temps, les plus privilégiés socialement), elle bute sur un « noyau dur » de 20 % de jeunes en grande difficulté, rappelle-t-on à la DEPP, le service statistique du ministère de l’éducation. C’est 1 jeune sur 5 qui, après plus de dix ans sur les bancs de l’école, se retrouve à la peine dans la poursuite d’études, comme dans la vie quotidienne. Reste à savoir ce qui ressortira du PISA 2022, retardé d’un an du fait de la crise sanitaire.

En attendant, la dernière enquête du genre, portant (en dominante) sur la compréhension de l’écrit et menée en 2018, n’a pas révélé de catastrophe. Avec 493 points, l’école française s’est même classée très légèrement au-dessus de la moyenne (487 points) des pays de l’OCDE. Loin de la Finlande, mais au même niveau que l’Allemagne, la Belgique ou le Portugal. Constat similaire en « culture scientifique » et en mathématiques, les deux autres champs éclairés par PISA.

Autres enquêtes, autres faiblesses

Voilà pour le tableau général. Suffit-il, à lui seul, à expliquer l’inquiétude (voire la défiance) d’une frange importante de l’opinion à l’égard de son école ? Sans doute pas. C’est en portant le regard vers d’autres enquêtes (PIRLS, TIMSS, Cèdre…) et d’autres panels, qu’apparaissent de nouvelles faiblesses, d’autant plus durement ressenties qu’elles affectent des domaines cruciaux. En fin d’école primaire, en mathématiques comme en français, les voyants sont au rouge. Pour une dictée équivalente d’une dizaine de lignes, les élèves de CM2 ont fait, en 2015, 17,8 erreurs, contre 14,3 en 2007, et 10,6 en 1987.

Additions, soustractions, divisions, résolution de problèmes mettent aussi à la peine nombre d’enfants de cet âge. Ou plus âgés : l’enquête TIMSS (« Trends in International Mathematics and Science Study »), réalisée en mai 2019 sur un échantillon d’élèves de CM1 et de 4e, a révélé une stabilité des résultats des écoliers mais un plongeon des collégiens, passés au dernier rang des pays de l’Union européenne et à l’avant-dernier des pays de l’OCDE.

Ajoutez à l’orthographe et au calcul l’histoire, et vous obtiendrez ce que les spécialistes de l’école nomment les trois « passions scolaires » françaises, des « totems » sur lesquels la nation concentre son angoisse scolaire. Ce sont eux qui inquiètent les parents et viennent nourrir la machine à polémiques. Et jamais – ou plus rarement – le niveau en culture numérique ou en langues vivantes.

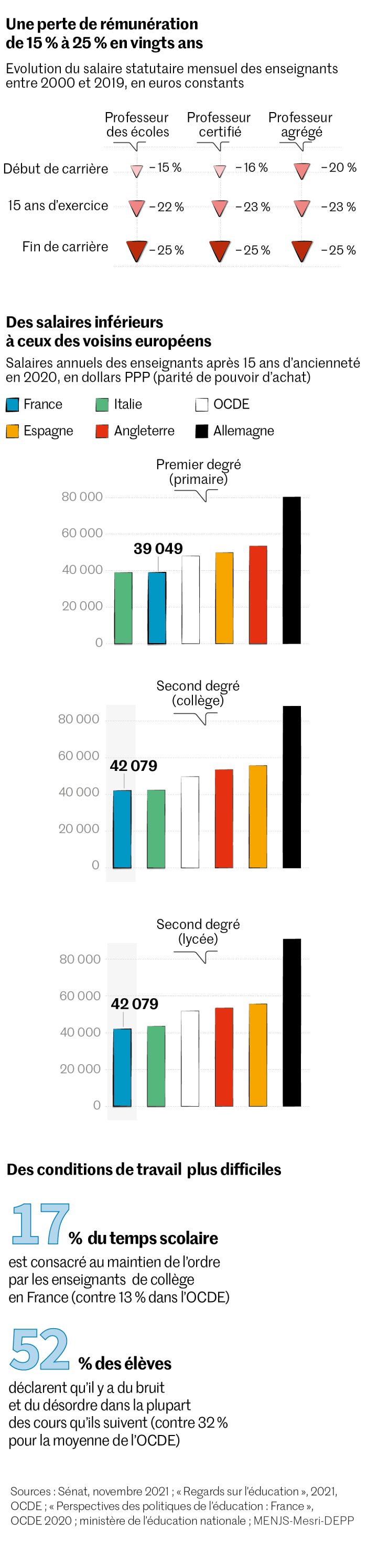

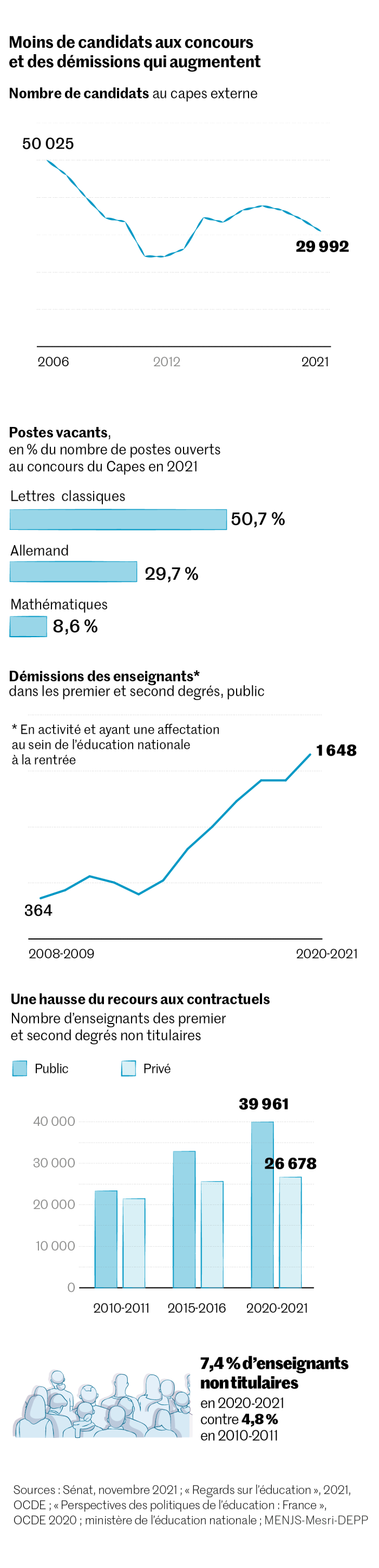

Un autre « niveau » a trouvé sa place dans les programmes présidentiels : celui du recrutement et du salaire des enseignants. Anne Hidalgo a, la première, installé le sujet dans la campagne, en s’engageant à doubler le salaire des professeurs. Promesse dénoncée par ses opposants comme irréaliste, mais qui en a entraîné d’autres dans son sillage : Yannick Jadot s’est ainsi engagé à recruter 65 000 enseignants et à les revaloriser. Jean-Luc Mélenchon a chiffré la première vague d’embauches nécessaires à 60 000 – comme sous le quinquennat Hollande –, et promis de revaloriser les traitements de 15 % pour rattraper le gel du point d’indice. En tension depuis au moins quinze ans, en France comme dans de nombreux autres pays voisins, le recrutement des professeurs a de nouveau révélé ses limites avec la crise sanitaire et l’incapacité de l’institution à assurer, en temps et en heure, les remplacements.

Année après année, pour des raisons sur lesquelles, là encore, les enquêtes ne manquent pas, les concours de l’enseignement ne font pas « le plein ». Dans certaines disciplines, à l’image des maths, la baisse des candidats est telle qu’elle pose la question du processus de sélection. Faute de titulaires, l’éducation nationale fait appel à des contractuels aux profils éclectiques et aux formations… inégales. Un « phénomène structurel », a rappelé la Cour des comptes dans un rapport de 2018, que la loi de transformation de la fonction publique, en 2019, a en partie normalisé.

Les derniers chiffres communiqués par le ministère de l’éducation, dans son « bilan social » pour l’année 2020-2021, en attestent : le nombre de personnes non titulaires qu’il emploie, tous métiers confondus, a augmenté de 107 243 en cinq ans, quand le nombre de titulaires est, dans le même temps, resté stable.

Réformes sur le temps long

Comment faire mieux, pour les élèves, pour les enseignants ? L’évaluation du système éducatif est, elle-même, l’une des solutions défendues sous le quinquennat Macron. L’autonomie est une autre voie avancée par certains candidats, à l’instar de Valérie Pécresse, qui la défend sur les plans financier, administratif mais aussi pédagogique – elle qui a porté en 2007, sous le quinquennat Sarkozy, une loi sur les universités en ce sens. Evaluation-autonomie : les deux concepts heurtent la culture scolaire française et suscitent de nombreuses réserves dans les cercles syndicaux où l’on réclame, plutôt, une formation solide et une reconnaissance véritable.

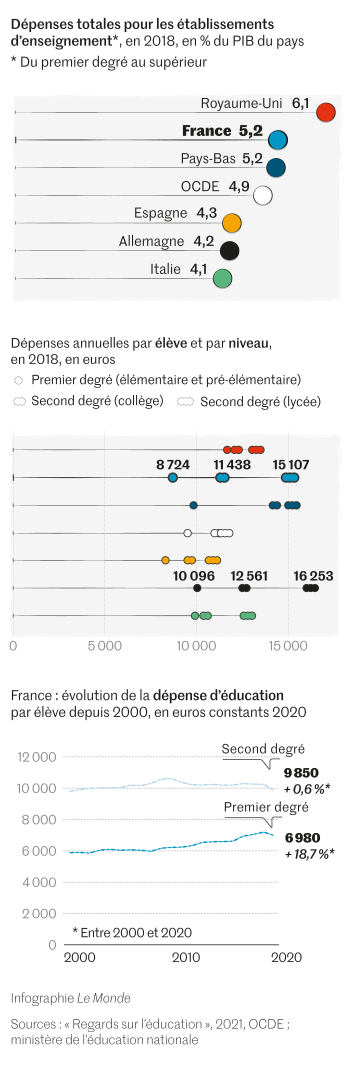

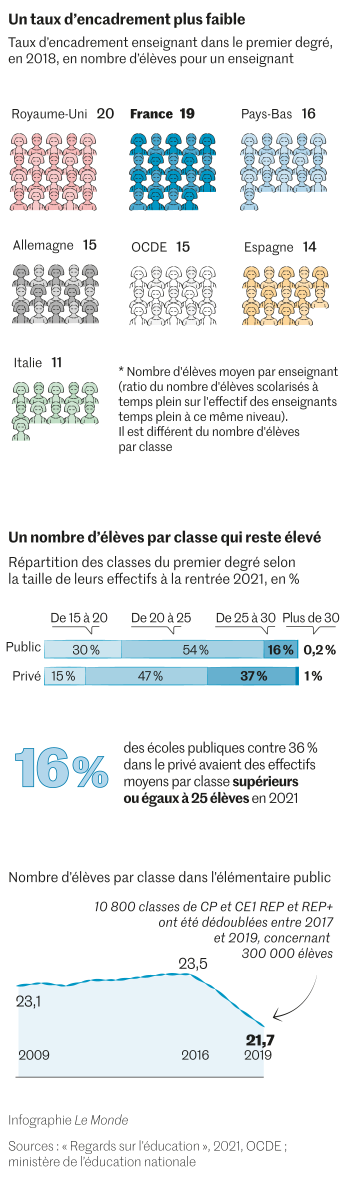

Du point de vue des enquêteurs, une clé réside dans la permanence des politiques publiques. Autrement dit, dans l’ancrage des réformes sur le temps long alors qu’elles sont souvent remises en jeu, à chaque élection. La « priorité au primaire » en offre un bon exemple : initiée sous le quinquennat Hollande, poursuivie sous celui de Macron, elle a permis un début du rééquilibrage du budget en faveur du premier degré, dans un pays où l’on continue d’investir beaucoup au bénéfice du lycée, héritage napoléonien pensé pour une élite.

Autre concrétisation : les dédoublements de classes en CP, CE1 et grande section en réseau éducatif prioritaire, dont Emmanuel Macron avait fait une promesse-phare de campagne, en 2017, et qui concerneront, en septembre prochain, près de 400 000 enfants. Pourrait-il les étendre encore lors d’un second mandat ? S’attellerait-il plutôt, comme le soufflent certains conseillers, au chantier du collège ? Le presque candidat n’a encore rien dévoilé, officiellement, de ses intentions. En 2017, il s’était engagé, entre autres, à ce que « tous les élèves sachent lire, écrire et compter en arrivant en 6e ». Une façon d’invoquer, sans utiliser le mot, les fameux « fondamentaux ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire