Par Léa Iribarnegaray Publié le 31 août 2021

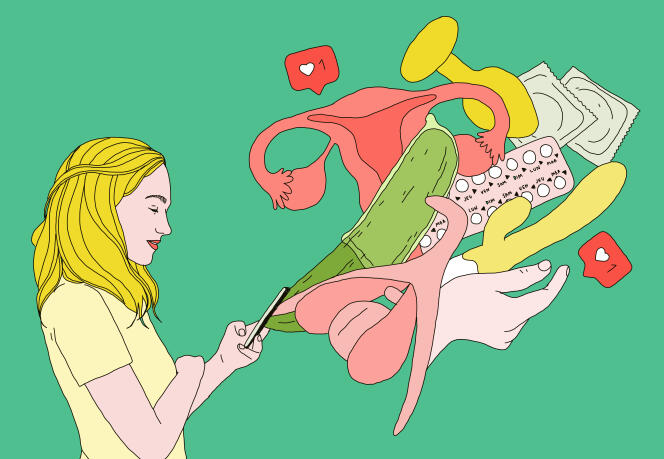

Depuis quelques années, le réseau social s’est institué comme un espace de pédagogie pour des milliers d’adolescents et jeunes adultes sur les questions de sexualité. Il s’y déploie une parole libérée, en particulier sur le plaisir féminin.

Chaque jour, sur Instagram, des messages et des questions par milliers. « Trembler lors d’un orgasme, est-ce normal ? » « Est-ce qu’on peut attraper une maladie sexuellement transmissible par la bouche ? » « Où acheter du lubrifiant ? » « Je ne sais pas si j’aime les filles ou les garçons, comment savoir ? » Faute d’éducation à la sexualité satisfaisante au collège ou au lycée, une gigantesque boîte de Pandore a été ouverte sur les réseaux sociaux. Et, depuis, ça déborde.

Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui une source privilégiée d’information sur la sexualité pour les 15-24 ans – devant les pairs, les professionnels de santé et les parents.

Sur Instagram, une flopée de comptes ont été transformés en lieux d’information et d’échanges. Leurs noms sont explicites et leurs abonnés se comptent en centaine de milliers : @jemenbatsleclito, @tasjoui, @mashasexplique, @sexysoucis, @jouissance.club, @wi_cul_pedia, @gangduclito, @lafaqdecamille… Celles et ceux qui les ont créés – le plus souvent des femmes féministes et engagées – se retrouvent à endosser le rôle de la confidente ou « tata cool » qui décomplexe et donne les meilleurs conseils. Du « tuto vidéo », avec un concombre ou un butternut, à la promotion de sextoys fluo et écolos, en passant par des massages tantriques ou des illustrations façon « mode d’emploi », les propositions varient, mais la philosophie reste la même : on y insuffle une éducation sexuelle « positive », « bienveillante », « inclusive », « libre ».

« Les réseaux sociaux entraînent un bouleversement de l’éducation à la sexualité qui transcende et performe tout ce qui a existé », observe le professeur de santé publique à l’Université de Paris Thierry Troussier, également sexologue et titulaire de la chaire Unesco « santé sexuelle & droits humains ». Cette éducation entre pairs qui aborde tous les sujets – des violences sexuelles à l’endométriose et les menstruations – constitue, selon lui, une « révolution ». « Après la tutelle historique du religieux et de l’Etat sur la sexualité, on voit émerger un troisième pouvoir : celui du peuple », assure-t-il.

Anonymat et confidentialité

Dans un effet post-#metoo, les vulgarisatrices du sexe joyeux entendent ainsi déculpabiliser et dédramatiser la parole autour du consentement, de la masturbation féminine, du plaisir et du désir. Le tout au sein d’espaces d’entraide qui se veulent « safe » – c’est-à-dire protégés, autant que possible, des méandres d’Internet et des jugements.

« Ça m’a aidée à faire la paix avec moi-même, témoigne Marie-Lou, danseuse de 16 ans, adepte de @clitrevolution depuis deux ans. Je ne savais même pas qu’une fille pouvait se masturber ! Pourquoi les garçons devraient en être fiers et nous, nous cacher ? »

Avec la massification des smartphones pour l’ensemble de la jeunesse, y compris dans les milieux les moins favorisés, les réseaux sociaux permettent de poser des questions intimes, à toute heure et sans filtre, en respectant l’anonymat et la confidentialité.

« C’était moins évident quand il fallait utiliser l’équipement familial. Là, dans ta chambre, sous ta couette si besoin, tu peux accéder à de l’info. Internet vient compléter l’ensemble du jeu de cartes qui est entre les mains des ados », analyse la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) et coautrice, avec Arthur Vuattoux, de l’ouvrage Les Jeunes, la sexualité et Internet (François Bourin, 2020).

« Nous, on était à des années-lumière de tout ça, se souvient Charline, née en 1983, créatrice du compte @orgasme_et_moi – il compte 510 000 abonnés en à peine plus de deux ans. On a hérité d’un stigmate négatif sur la sexualité. On ne nous parlait que de protection contre les maladies et des grossesses non désirées. » Pour elle, qui a eu l’impression d’être un « dinosaure » en arrivant sur les réseaux sociaux fin 2018, tout n’est pas encore gagné : elle se dit frappée par l’angoisse de performance de jeunes qui ont du mal à s’éloigner des scripts de la pornographie.

A l’école, « on est en retard »

Le compte @orgasme_et_moi est le préféré de Rose, 16 ans et demi, cheveux rasés. Si, comme tous les jeunes interrogés, elle a adoré la série Sex Education sur Netflix, la Bretonne estime qu’Instagram est le réseau « le plus complet » pour aborder ces questions : « On peut interagir directement avec les personnes. C’est une vraie éducation sexuelle – concrète et inclusive », approuve-t-elle.

Lycéenne à Dinan (Côtes-d’Armor), Rose n’a eu, en tout et pour tout, qu’un seul atelier d’éducation à la sexualité au cours de sa scolarité. De même que Salomé, Parisienne de 17 ans, qui a vécu comme « un échec » sa « première fois », il y a quelques mois : « Heureusement que ça existe, Instagram, sans ça je ne sais pas comment je ferais… On ne nous explique rien. » Elle n’a gardé qu’un maigre souvenir d’un cours en quatrième : « La séance a duré vingt minutes, on nous a montré le préservatif et c’est tout. »

Pourtant, depuis 2001, le code de l’éducation nationale prévoit qu’« au moins trois séances » d’information et d’éducation à la sexualité par an et par niveau soient dispensées « dans les écoles, les collèges et les lycées ». Mais, par manque de budget et de personnel formé, ou pour des questions d’emploi du temps, la loi est loin d’être uniformément appliquée, car dépendante des bonnes volontés individuelles.

Selon une étude du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes publiée en 2016, 25 % des écoles déclarent n’avoir mené aucune action d’éducation sexuelle dans l’année écoulée. Au lycée, une minorité des classes – autour de 10 % – ont réellement bénéficié des trois séances annuelles obligatoires.

« C’est sûr qu’on est en retard. Le problème, c’est que cela ne fait pas partie de notre formation initiale et qu’on n’a pas d’heures de cours dédiées », regrette Aurélie Boccaccini, enseignante en sciences de la vie et de la terre (SVT) au collège de la Pléiade, à Sevran (Seine-Saint-Denis), et formatrice en éducation à la sexualité pour l’académie de Créteil.

Certes, un professeur de français pourra évoquer les stéréotypes de genre à travers les contes quand, en SVT, les élèves travailleront sur la reproduction. « Mais ce qui peut bloquer l’enseignant, c’est de ne pas se sentir légitime à organiser des séances à part entière »,souligne Aurélie Boccaccini, qui apprend le consentement à ses élèves à travers des concours d’affiches ou des débats mouvants.

« Déconstruction des stéréotypes de genre »

Les professionnels en santé sexuelle semblent unanimes : les réseaux sociaux cartonnent sur le sujet, alors que l’école est à la traîne. Faut-il pour autant opposer éducation institutionnelle et culture populaire

« Les deux ne sont pas concurrentes mais complémentaires, tranche Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et autrice d’Une sexualité à soi (Les Arènes, 18,90 euros, 224 pages). Ce ne sont ni les mêmes objectifs ni les mêmes contenus. Un jeune ne dira jamais la même chose à son prof ou à son médecin que sur Instagram : c’est normal, il n’y a pas le même rapport hiérarchique. »

Lou-Anne, qui entre en première à Orléans, n’a encore jamais eu de relation sexuelle. Elle confirme : « Au lycée, on survole la chose. Sur Instagram, il y a une relation de confiance qui s’installe, souffle-t-elle. Maintenant, j’ai au moins la théorie, je saurai à peu près comment m’y prendre ! »

Dans un contexte de prolifération des contenus en ligne, l’institution scolaire ou médicale doit donner les clés aux jeunes pour se forger un esprit critique. Et pour prendre du recul face aux contenus pornographiques. « Les supports masturbatoires ont toujours existé, rappelle Laura Berlingo. Mais ce qui est important, c’est de comprendre que ce qui est montré ne représente pas la réalité. »

Le « Docteur Kpote », animateur de prévention dans les collèges et les lycées depuis vingt ans et chroniqueur pour le magazine Causette, a dû, lui aussi, s’adapter à cette révolution. « L’apport du numérique a entraîné de profonds changements, observe-t-il.Désormais, on apprend aux élèves à faire le tri, à démêler le vrai du faux. » Ayant commencé ses interventions pendant les « années sida » , il est ainsi passé d’une parole « basée sur la prévention » à un « spectre plus large de déconstruction des stéréotypes de genre, du consentement, de la culture du viol ».

« Il faut encaisser sans vaciller »

Pour beaucoup de ces interlocuteurs, ces évolutions forcent à l’optimisme : « Ça nous intéresse d’être bousculées dans nos habitudes, se réjouit Sarah Durocher, coprésidente nationale du Planning familial, association vieille de plus de soixante ans qui a fait de l’éducation à la sexualité son cheval de bataille. Les outils d’émancipation se multiplient et cette génération, surinformée, nous pousse à être dans une posture moins verticale. »

Grandir au milieu d’un tel mouvement de société, ce n’est pas rien.« Même s’ils en ont parfois une conscience un peu vague, les jeunes sont exposés à un bruit de fond et ne peuvent ignorer ces questions politiques », avance le maître de conférences en sociologie Arthur Vuattoux. « Je les jalouse un peu ! », admet d’ailleurs Jüne Plã, 37 ans, illustratrice et fondatrice du compte Instagram @jouissance.club – il compte 905 000 abonnés –, qui a écrit un livre, aux éditions Marabout, qui s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires depuis sa sortie, en janvier 2020.

Comme ses consœurs, Elvire Duvelle-Charles, 33 ans, à la tête du compte @clitrevolution, voit dans Instagram une façon de « réinventer l’imaginaire » et de « rappeler largement que l’intime est politique ». Celle qui a commencé à s’engager sur ces questions en 2012 avec les Femen est ravie de voir que « les ados se posent aujourd’hui plein de questions ». « Nous, on se demandait : comment je dois faire ? Eux, ils se demandent : qu’est-ce que je veux faire ? »

Ainsi, certains jeunes fidèles à ces communautés questionnent à la fois leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Pour Camille, Montpelliéraine de 19 ans et étudiante en mathématiques, « Insta a carrément tout changé » : « J’ai réalisé à quel point c’est normal et répandu de ne pas être hétéro. Depuis, j’ai aussi des crushs sur des meufs. » Rose, qui jusqu’à présent n’a eu « des expériences qu’avec des garçons », refuse qu’on la mette dans une case : elle se dit, comme de plus en plus d’ados engagés sur ces sujets, « pansexuelle » (attirée par des personnes, peu importe leur sexe ou leur genre).

Bien sûr, les comptes Instagram consacrés à la sexualité ont libéré la parole et ouvert de multiples possibles. Mais les fondatrices de ces espaces ne souhaitent pas pour autant se substituer à la parole publique.

Après avoir géré depuis presque trois ans le compte @tasjoui, Dora Moutot se dit « très fatiguée ». Elle compte près de 600 000 abonnés, dont 70 000 sur sa page personnelle, où elle a notamment raconté sa congélation d’ovocytes à 34 ans : « On se retrouve à gérer, seules, des audiences énormes. Le ministère devrait nous accompagner : notre travail est d’utilité publique. » Charline, titulaire du compte @orgasme_et_moi (500 000 abonnés), parle aussi d’une « énorme charge émotionnelle, qu’il faut encaisser sans vaciller ». Investie d’une « mission », l’instagrameuse persiste : « Aujourd’hui, le service public, c’est moi. Et c’est intenable. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire