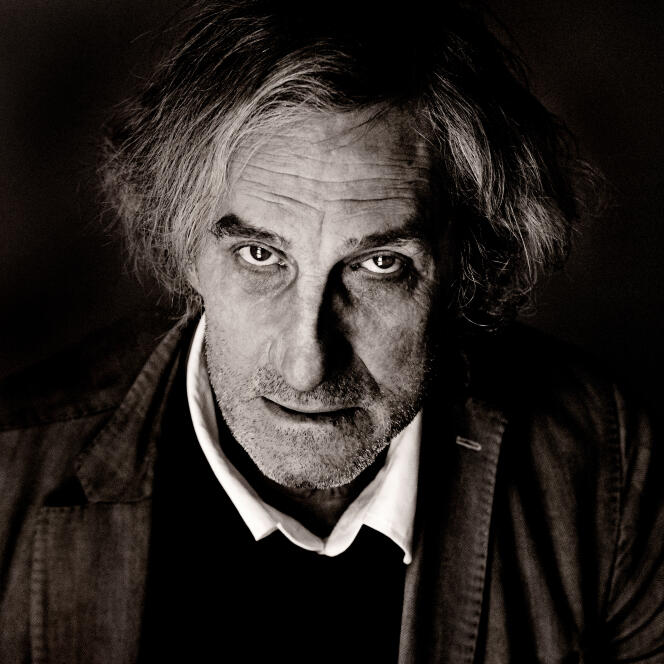

Par Murielle Joudet Publié le 13 avril 2021

Orfèvre du dialogue amoureux, le cinéaste prépare un nouveau film, dont le tournage devrait avoir lieu en 2022.

Il y a comme un heureux paradoxe lorsqu’on se propose de rencontrer Philippe Garrel en pleine crise sanitaire. Qu’aurait-il à commenter, lui qui depuis son premier long-métrage, Marie pour mémoire (1967), s’apparente à un tailleur de diamants cloîtré dans son atelier, sourd apparemment à tout ce qui s’apparenterait à une forme d’actualité – celle-là même qui nous asphyxie à petit feu ?

« Inactuel » est d’ailleurs l’un des premiers mots qu’on lui propose pour le définir, au sens que lui donnait Nietzsche : qui agit « contre le temps, et donc sur le temps ». On lui fait par exemple remarquer qu’on ne trouve nulle trace d’objets technologiques dans ses derniers films pourtant remplis de jeunes gens d’aujourd’hui. Habitué à cette question, il reste perplexe :

« Le philosophe Clément Rosset disait que même l’imaginaire était pollué par les usines, les machines. Toute la révolution industrielle a influencé l’inconscient, puisque le rêve était imprégné de ces objets. C’est sans doute pareil avec les machines numériques, peut-être que ça rentre dans les rêves. Mais comme moi je n’ai pas de portable, d’ordinateur, ni de télévision, ça ne rentre pas dans les miens. »

Ce qui n’entre pas dans les rêves ne doit donc pas entrer dans les films. «Je n’ai pas envie de tourner des cauchemars. Pour moi, beaucoup de films, notamment les films d’action, sont des cauchemars. Je ne peux pas rester devant, je trouve ça hystérique, ça me fusille, j’ai envie de sortir. »Que le cinéma puisse agir sur le temps dominant, nous proposer autre chose qu’une frénésie malade, c’est ce qui fait tout le prix de l’œuvre garrélienne. Certains pourraient évoquer une forme de lenteur, mais c’est autre chose : Garrel nous rend le temps.

Revoir son cinéma, c’est feuilleter un répertoire d’événements sans âge : des mains, des larmes, des amants dans des lits, des visages sidérés par la rencontre, abîmés par la fin d’un amour. L’attente, l’angoisse, la tentation du suicide, l’enfant qui naît. Et ce patrimoine affectif qui ouvre un autre temps dans la fiction, il fallait bien qu’un cinéaste en soit le gardien et l’archiviste pour qu’on se rappelle et qu’on se rassure : sous l’actualité, l’amour insiste.

Expérimental à ses débuts

Amusé, le cinéaste se rappelle une jeune spectatrice : « Elle m’a dit : “Pour notre génération, c’est impossible de rencontrer qui que ce soit dans la rue, ça se passe sur Internet”… Elle croyait ça pour de vrai. » On ose lui dire qu’on comprend la jeune femme, ses films témoignent d’un univers perdu où tout était plus direct, où le monde et ses rues portaient la promesse renouvelée d’une expérience amoureuse : « C’est complètement fou ce que vous me dites, que pour parler à quelqu’un il faille en passer par une espèce d’application… On est vraiment dans George Orwell. » Garrel ne croit qu’en son monde, et chacun devrait en faire autant.

« Je suis quelqu’un de très rationnel, donc, à partir du moment où on a découvert le vaccin, pour moi tout s’est ouvert »

Son premier film, le cinéaste le doit à Claude Berri. A 16 ans, il est stagiaire sur le tournage du Vieil homme et l’enfant (1967) et rachète les chutes de pellicule qu’il compte utiliser pour tourner, en trois jours, son premier court-métrage, Les Enfants désaccordés (1964). Une image qui en dit long : le cinéma de Garrel naît des chutes du cinéma officiel.

« Quelque part, c’est par l’assistanat de Claude Berri que je suis parvenu à faire mes films. Pareil pour Les Hautes Solitudes (1974), je faisais le tour des gens qui pouvaient m’aider et qui me donnaient de quoi acheter de la pellicule pour trois jours. J’ai fait ça longtemps, pas une fois. Puis, quand la gauche est arrivée, j’ai été produit ; tout d’un coup, une partie de l’underground est passée à la surface. »

Expérimental à ses débuts, le cinéaste prend le tournant d’une fiction plus narrative à partir des années 1980, mais sa filmographie reste d’une cohérence infrangible. Chaque film naît d’une vibration intérieure : comme un rêve, l’œuvre remue et recombine à l’infini une matière biographique et quelques totems qu’il évoque avec une ferveur intacte : le cinéma de la Nouvelle Vague, Jean Eustache, Freud, son auteur de chevet. A 73 ans, le cinéaste reste hanté par ses origines, arrimé à une économie synonyme de liberté : « Mes films sont en dessous du coût médian parce que je veux rester libre. »

« Du cauchemar au rêve »

Dans une industrie qui ne connaît que la surenchère permanente des moyens et des effets, il est l’un des rares à ne pas désirer plus que ce qu’il a. A-t-il un rêve de casting ? « Tourner avec mon père et mes enfants, ça me va. Les gens que j’ai filmés, ça me suffit. » Et si on lui donnait un budget illimité et la liberté ? « Ça n’existe pas. C’est comme si vous m’annonciez qu’il y a la révolution demain matin. »

Cette frugalité le rend imperméable aux aléas de l’industrie : « J’ai appris à faire du cinéma quelles que soient les conditions. Donc la crise actuelle ne m’a pas empêché de travailler. » Il avoue du moins une période d’angoisse : « Je suis quelqu’un de très rationnel, donc, à partir du moment où on a découvert le vaccin, pour moi tout s’est ouvert, on est passé du cauchemar au rêve… On devrait enseigner aux écoliers le nom des génies qui ont trouvé le vaccin. Sinon le mot “génie” ne veut rien dire. »

Son enthousiasme se teinte d’une pointe de pessimisme quant aux conséquences sur l’industrie cinématographique : « A la réouverture, peut-être qu’on se rendra compte que le retour à la normale ne revient pas. Enormément de distributeurs et de productions vont sans doute mettre la clé sous la porte. Je fais un film tous les deux ans et demi, un pas devant l’autre, si ça ne tourne plus rond, il est possible que je ne puisse plus. »

Pour l’instant, la crise n’a pas entamé son calendrier : un an d’écriture, trente jours de tournage, qui auront lieu en 2022 – le détail doit rester secret. Depuis janvier, il répète avec ses acteurs, tous les samedis et pendant un an. Méthode qui lui permet, le moment venu, de tourner en pellicule, toujours une prise et une seule par plan.

L’économie étant arrimée à l’esthétique, le résultat de cette méthode éclate à l’écran : tous les acteurs garréliens semblent livrer la meilleure prestation de leur carrière, on assiste à une splendide réaction chimique des corps entre eux – c’est elle qui rend le sentiment amoureux si tangible dans ses films. Le plan vibre.

« La seule chose que je pose au-dessus de l’art, c’est l’amour… et puis, maintenant, la médecine »

Le sentiment amoureux, d’ailleurs, se lasse-t-il de le filmer ? « Non, il n’y a que ça qui m’intéresse. La seule chose que je pose au-dessus de l’art, c’est l’amour… et puis, maintenant, la médecine. J’ai compris que c’était un corps de métier plus indispensable que les artistes. » On lui fait remarquer que bien loin de faire régner le happy end, son cinéma capte les injustices et les déséquilibres amoureux, dernièrement la lâcheté masculine :

« Les artistes font toujours de la peinture de mœurs, on ne peut pas prendre la tête d’une avant-garde qui dessinerait sur l’écran des mœurs idéalisées. Certains pensent que si l’on reproduit ce qu’il se passe, cela perpétue un état de faits, mais, pour faire la fiction du XXIIe siècle, il faut être très, très fort. Au cinéma, on n’en est pas là, on ne peut pas encore s’extirper du documentaire. Un bon film d’amour doit donc être un documentaire sur la vie psychique du couple – ce n’est pas intéressant d’idéaliser cette vie psychique. »

Autre singularité de sa méthode, le cinéaste fait toujours écrire les dialogues féminins par des femmes, comme s’il s’agissait d’un territoire protégé, interdit aux hommes. On en vient naturellement à évoquer la révolution féministe actuelle : « Face à la parole libérée des femmes, les hommes n’ont qu’à se taire. Leur parole est là depuis toujours, elle est latente, elle voudrait faire le tri. Il vaut mieux que les hommes se taisent. La parole des femmes est très intéressante parce qu’elle surgit au moment d’une libération instinctive. Le seul hic : je suis contre le lynchage, mais, là aussi, c’est aux femmes de dire ça, pas à moi. »

Orfèvre du dialogue amoureux, le cinéaste trouve qu’il est toujours « très, très difficile » pour les hommes et les femmes de communiquer. Où se trouverait le terrain d’entente ? Tout le cinéma de Garrel semble naître de cette question. Il aménage une possibilité d’armistice, tente de recoudre l’irréparable, le temps d’un film. Mais on le laisse répondre : « L’art sert à ça, entre autres. Le fait qu’on lise les mêmes livres, qu’on regarde les mêmes pièces, ça sert à pouvoir se parler. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire