En médecine, il est difficile d’envisager que faire « plus » puisse être l’ennemi du « bien ». Et pourtant… Détecter précocement ou par hasard une maladie n’apporte parfois aucun bénéfice. C’est le cas, par exemple, si la maladie évolue très lentement. Cette découverte peut s’avérer néfaste et,

en cas de prise de traitements, rendre vraiment malade. Ces diagnostics en excès, appelés surdiagnostics, se multiplient. Ils sont dus à une utilisation abusive de l’imagerie médicale, à une définition élargie de certaines pathologies et à un dépistage inapproprié de certains cancers. Il faut le reconnaître, l’idée du surdiagnostic est contre-intuitive. Voici donc un décryptage pour mieux comprendre le concept et des moyens pratiques pour y échapper.

Des maladies « surdiagnostiquées » ? Qu’est-ce que cela signifie ? Comment un diagnostic peut-il être superflu ? Le surdiagnostic est un vrai diagnostic (au contraire d’un diagnostic erroné) mais posé à mauvais escient. Il consiste à repérer un problème médical qui, s’il n’avait pas été détecté, serait passé inaperçu, n’aurait provoqué aucun symptôme, n’aurait eu aucune conséquence sur la santé ou la durée de vie. Par exemple, un nodule dans la thyroïde qui n’aurait jamais embêté la personne qui le porte. Mais ce problème, une fois découvert, provoque de l’anxiété et conduit à prendre des traitements inutiles exposant à des effets indésirables… qui, eux, peuvent rendre bien malade. Bref, le surdiagnostic, c’est l’identification d’une anomalie qu’il aurait mieux valu ignorer.

MALADES DE L’IMAGERIE : DES ANOMALIES VUES PAR HASARD

Lors d’un examen d’imagerie médicale sur 5, les radiologues trouveraient autre chose que la raison de la prescription de l’examen. C’est là un effet indésirable majeur, mais méconnu, de ces examens. Certes, ces explorations permettent parfois de prendre en charge ces maladies détectées par hasard avant qu’elles n’atteignent un stade difficilement curable. Mais ce n’est pas la majorité des cas : les conséquences négatives semblent être plus nombreuses que les conséquences positives. Ces découvertes fortuites, baptisées « incidentalomes » ou « fortuitomes », ouvrent la voie à une batterie d’examens invasifs, à un suivi anxiogène, voire à des traitements plus nuisibles qu’utiles alors que les anomalies découvertes seraient restées bénignes ou auraient régressé naturellement.

TROIS EXEMPLES DE SURDIAGNOSTIC

Le développement de l’échographie a ainsi « créé » une épidémie de cancers de la thyroïde en dépistant des nodules qui ne seraient jamais devenus agressifs. En France, le taux de surdiagnostic de ce cancer est estimé entre 70 % et 80 % !

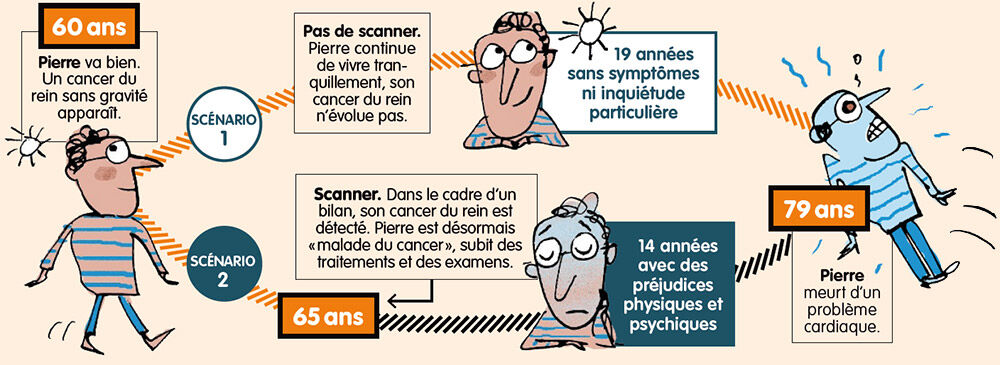

De même, à l’occasion de scanners effectués pour explorer d’autres organes, des tumeurs rénales sont parfois détectées. Conséquence : le nombre d’ablations d’un rein (néphrectomies) a fortement augmenté ces dernières années. Cette opération n’est pourtant pas sans danger. La mortalité est de l’ordre de 4 malades sur 100 à trois mois. Plus globalement, 30 % à 40 % des patients opérés ont eu des complications, sans parler des douleurs et du stress. Mais des études de suivi de patients chez lesquels un cancer de petite taille avait été détecté montrent que 25 % de ces tumeurs régressent spontanément. Une surveillance étroite est alors souvent préférable à une intervention invasive en présence d’un cancer du rein de petite taille asymptomatique, en particulier chez les personnes âgées.

Autre exemple, l’anévrisme cérébral : cette dilatation localisée de la paroi d’une artère dans le cerveau serait présente chez 2 % à 4 % de la population. Complètement asymptomatique, elle est souvent repérée fortuitement lors d’une IRM. Pour la personne, cette découverte correspond au sentiment de vivre avec une bombe dans la tête, car la « rupture » de cet anévrisme peut être mortelle. Mais tous les anévrismes ne rompent pas. Se pose alors la question d’opérer ou non cet anévrisme qui n’aurait peut-être jamais évolué, au risque d’une intervention qui entraîne le décès d’une personne sur 100.

Comment le surdiagnostic gâche des années de vie

Le cercle vicieux du surdiagnostic

Le surdiagnostic crée l’illusion de l’efficacité des traitements. Il permet d’inclure dans les statistiques sur la survie des personnes traitées qui n’étaient pas malades. Le taux de survie est donc artificiellement gonflé. En retour, cette apparente amélioration dans les taux de survie incite à subir plus de tests et donc à poser plus de surdiagnostics !

Que faire ?

Tout examen peut amener parfois à découvrir des anomalies sans conséquence pour la santé et dont la prise en charge sera sans bénéfice, voire nuisible. C’est un risque acceptable si l’examen est utile, c’est-à-dire si son résultat permet une meilleure prise en charge. Il faut donc éviter les examens inutiles.

- Ne pas demander d’examen d’imagerie « pour se rassurer ». Si vous insistez, votre médecin vous le prescrira, craignant peut-être qu’on lui reproche ensuite de ne pas avoir réalisé une recherche en situation d’incertitude. Crainte aujourd’hui plus grande que de se voir reprocher l’effet délétère d’une action.

- Poser des questions avant d’accepter de passer un examen.Ai-je vraiment besoin de cet examen ? La réponse est non si les résultats ne sont pas susceptibles de modifier la prise en charge parce que le résultat positif ou négatif attendu est sans impact sur la décision thérapeutique ou parce qu’un résultat positif est très improbable.Ai-je besoin de cet examen maintenant ? C’est-à-dire avant que la maladie ait pu progresser ou guérir. Des résultats immédiats sont-ils de nature à influencer le traitement ?Qu’est-ce que je risque si je ne passe pas cet examen ?Quels sont les risques de trouver quelque chose qui n’est pas forcément grave mais qui demandera un suivi ?

- Éviter les examens redondants. Vérifier toujours que l’examen prescrit n’a pas déjà été fait récemment dans un autre endroit.

MALADES DES CHIFFRES : L’ART DE CRÉER DE NOUVEAUX PATIENTS

Le surdiagnostic peut être lié aux chiffres « à ne pas dépasser ». Ainsi les critères de définition d’une pathologie sont modifiés en abaissant les chiffres seuils de diagnostic (hypertension artérielle et taux de cholestérol). Résultat : du jour au lendemain, une personne en bonne santé devient malade sur la simple décision d’une commission (voir encadré "Experts payés par les labos, recommandations biaisées") ! Bien que les modifications soient souvent contestables et parfois contestées, elles permettent aux industries pharmaceutiques d’augmenter considérablement les ventes de leurs médicaments. Voici quelques exemples.

HYPERTENSION : LE PLUS BAS N’EST PAS LE MEILLEUR

Faut-il traiter une personne quand sa pression artérielle dépasse 160/ 95 mm Hg (16/ 9 en langage courant) ? Ou 140/ 90 mm Hg ? Ou 130/ 80 mm Hg ? Au fil du temps, les seuils n’ont cessé de baisser. En 2008, les chiffres de l’hypertension sont passés de 160/ 95 mm Hg à 140/ 90 mm Hg. Résultat : le nombre de personnes considérées comme hypertendues – et donc susceptibles de prendre des antihypertenseurs – a plus que doublé !

Pourtant, le bénéfice à faire baisser la tension artérielle chez les hypertendus légers n’est pas démontré. Des essais sérieux ont montré qu’entre 140 à 159 pour le premier chiffre et entre 90 à 95 pour le second, le taux de mortalité globale, de maladies coronariennes et d’accident vasculaire cérébral (AVC) est le même, avec ou sans traitement antihypertenseur. En revanche, les personnes traitées se plaignent d’effets secondaires liés au médicament comme des hypotensions, des syncopes ou encore des déséquilibres électrolytiques (taux anormal de potassium, par exemple), plaintes qui augmentent avec la durée du traitement.

En 2017, de nouvelles recommandations arrivaient des États-Unis : toutes les personnes dont la pression artérielle est supérieure à 130/ 80 mm Hg, quel que soit leur âge, doivent être prises en charge. Heureusement, ces modifications ont suscité d’assez nombreuses critiques.

Que faire ?

Deux stratégies sont susceptibles de faire baisser la pression artérielle afin de réduire les risques de complications : les modifications du style de vie et les médicaments. Bien que les premières soient toujours recommandées, seules ou accompagnées d’un traitement médicamenteux, les médecins prescrivent souvent très rapidement des médicaments, même quand les chiffres de tension ne le justifient pas.

- Modifier son style de vie : pratiquer une activité physique régulière, lutter contre le surpoids, réduire sa consommation de sel et d’alcool, arrêter de fumer.

- Envisager un traitement seulement si plusieurs mois de changement de mode de vie (entre 3 et 6 mois) n’ont pas fait baisser les chiffres.

- Prendre des médicaments en cas d’hypertension sévère (plus de 160/ 95 mm Hg) ou en cas d’hypertension modérée (plus de 140/ 90 mm HG) associée à des facteurs de risque (problèmes cardiovasculaires existants, tabagisme, etc.)

- Cas particulier des diabétiques : un traitement est recommandé à partir de 140/ 90 mm Hg.

CHOLESTÉROL : DES NORMES SANS CESSE REVUES À LA BAISSE

Pendant longtemps, le taux de cholestérol sanguin ne devait pas dépasser 3 g par litre. En 1987, malgré l’absence de preuves scientifiques valables, un comité américain a décidé d’abaisser ce seuil à 2,40 g/ L, puis, quelques années plus tard, à 2 g/ L. En 2001, ce chiffre descend à 1,3 g/ L. En 2004, le seuil fatidique descend à 1 g/ L. Ce qui fait exploser le nombre de personnes considérées comme à risque de maladie cardiaque (mais n’en souffrant pas encore)… et éligibles à un traitement anticholestérol ! On sait désormais que ces seuils de taux de cholestérol ont progressivement été abaissés sous l’impulsion de spécialistes ayant des liens d’intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques fabriquant des statines. Sans compter que, depuis, de nombreux experts affirment que le cholestérol n’est pas l’ennemi à abattre et qu’il n’est pas le responsable des crises cardiaques.

Que faire ?

- Ne pas prendre de statines sur le seul critère du taux de cholestérol sanguin.

- Prendre des statines après un accident cardiaque ou en cas de très haut risque cardiaque en toute connaissance de cause : ces médicaments ont une efficacité modeste et provoquent de nombreux effets indésirables dont certains sont graves.

- Pour protéger son cœur, adopter le régime méditerranéen et s’activer physiquement.

BEAUCOUP DE « PRÉDIABÉTIQUES » S’IGNORENT ET ILS ONT RAISON

Une part de l’épidémie de diabète actuelle doit beaucoup à la baisse continuelle des seuils d’entrée dans la maladie. En 1979, les personnes ayant un taux de glucose à jeun supérieur à 1,4 g/L recevaient une prescription d’antidiabétique. En 1997, un comité d’experts américains a abaissé ce seuil à 1,26 g/L. En 2003, des organisations américaines ont émis une directive introduisant une notion de « prédiabète » entre 1,10 g/L et 1,25 g/L. Ce dernier taux est entériné par la Haute Autorité de santé en France, même si, en pratique, le diagnostic de diabète avéré reste à 1,26 g/L. En 2012, aux États-Unis, un nouveau seuil à 1 g/L est apparu. Pourtant une grande majorité de personnes considérées en prédiabète ne développeront pas la maladie.

Que faire en situation de prédiabète ?

- Ne pas prendre de médicaments antidiabétiques. Ils présentent tous des effets secondaires importants qui réduisent très fortement leur rapport bénéfices-risques.

- Adopter un régime alimentaire varié semblable au régime méditerranéen, avec beaucoup de végétaux, des céréales complètes, des légumineuses, peu ou pas de grignotages, de boissons sucrées, d’aliments industriels très transformés, etc.

- Faire de l’exercice physique.

NE PAS CONFONDRE OSTÉOPOROSE ET FRACTURE

L’ostéoporose fournit un bon exemple d’une situation où la normalité a été médicalisée. Elle a été transformée en maladie alors que cette perte graduelle de masse osseuse est un processus naturel dû au vieillissement. Il y a une vingtaine d’années, une personne souffrait d’ostéoporose lorsqu’elle avait réellement eu une fracture due à la fragilisation des os. En 1994, un groupe de travail réuni sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a redéfini l’ostéoporose comme étant simplement une densité osseuse basse, sous la pression de certains laboratoires pharmaceutiques comme l’affirment plusieurs spécialistes. Avec cette nouvelle définition, l’ostéoporose est devenue un phénomène de masse et un problème de santé publique. Conséquence : la vente des médicaments a explosé. Pourtant, en prévention primaire, c’est-à-dire quand il n’y a pas encore eu de fracture, les traitements n’ont pas montré d’intérêt franc, même chez les femmes ayant une faible densité osseuse.

Que faire ?

- Ne pas passer systématiquement une ostéodensitométrie au moment de la ménopause. Quel que soit le résultat chiffré, un médicament n’apporterait pas grand-chose.

- Miser sur la prévention des chutes et l’hygiène de vie pour réduire le risque de fracture de fragilité.

- Ne prendre des médicaments qu’après une fracture de fragilité.

Experts payés par les labos, recommandations biaisées

D’où proviennent les chiffres à ne pas dépasser pour la tension artérielle, la glycémie à jeun, le taux de cholestérol, etc. ? Le plus souvent, ils sont édictés par des commissions composées de « spécialistes » du sujet. Malheureusement, nombre d’entre eux sont sous influence commerciale. Une enquête américaine a évalué 130 recommandations et sa conclusion est sévère : les conflits d’intérêts des spécialistes qui font les recommandations médicales sont publiés dans moins de la moitié des cas. Et quand ils sont mentionnés, plus des deux tiers des présidents de comités en ont. Ce problème existe dans tous les pays développés.

Et en France ?

À la suite d’une action du Formindep (association militant pour une formation et une information médicales indépendantes pour les professionnels de santé), la Haute Autorité de santé a dû retirer des recommandations concernant le diabète, les médicaments dans la maladie d’Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde, l’hypertension artérielle, les spondylarthrites, la prévention vasculaire après un infarctus cérébral ou un accident ischémique transitoire, etc. Les experts consultés pour rédiger les règles médicales à suivre étaient perclus de liens d’intérêts commerciaux avec des laboratoires pharmaceutiques.

Source : Thèse de médecine du Dr L.-A. Delarue, 07/11.

MALADES DU DÉPISTAGE : ŽATTEINTS DE CANCERS SANS IMPORTANCE

Le dépistage systématique de certains cancers tel qu’il est pratiqué actuellement en France n’est pas satisfaisant. En effet, il détecte des anomalies cellulaires appelées cancers qui n’auraient jamais mis la vie de la personne en danger, entraînant des traitements lourds et dangereux. Ces diagnostics par excès s’expliquent en partie par le fait que ces dépistages reposent sur des postulats de départ qui se sont révélés inexacts. Non, la découverte d’un cancer de petite taille ne signifie pas automatiquement qu’il a été repéré à temps. Non, une maladie dépistée précocement n’est pas forcément plus sensible au traitement. Le mot « cancer » recouvre des anomalies cellulaires dont l’histoire naturelle est très différente. Certains cancers grossissent extrêmement rapidement et d’autres plus lentement ; certains s’arrêtent de grossir et d’autres régressent. Dans de nombreuses pathologies, les études de très grande qualité publiées dans les journaux majeurs s’accumulent, démontrant qu’une part très importante des lésions diagnostiquées précocement ont une régression spontanée et ne donnent jamais lieu à la maladie réelle.

BÉNÉFICES ET RISQUES DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Il est très difficile d’admettre que ce que l’on a encensé n’est pas la panacée. Le dépistage du cancer du sein fait polémique depuis plusieurs années. Déjà en octobre 2012, Que Choisir Santé et Que Choisir alertaient sur le fait que les risques de ce dépistage étaient passés sous silence. Aujourd’hui, même les partisans de ce dépistage commencent à lui reconnaître un aspect négatif : l’existence d’un surdiagnostic, c’est-à-dire la détection d’une anomalie qui n’aurait jamais provoqué de décès. Conséquence : beaucoup de femmes sont opérées inutilement car leur tumeur aurait spontanément régressé ou évolué tellement lentement qu’elle n’aurait pas eu d’effet sur leur santé. Pour mieux en cerner les bénéfices et les risques, la revue Prescrire a fait une synthèse des différentes études. En voici les résultats. Pour 1 000 femmes participant au dépistage du cancer du sein par mammographie à partir de l’âge de 50 ans et pendant 20 ans : entre 0 et 6 femmes (selon les études) évitent une mort par cancer du sein grâce au dépistage ; au moins 19 cancers diagnostiqués lors du dépistage par mammographie sont traités inutilement.

Que faire ?

- Décider de se faire dépister ou non en toute connaissance de cause. L’information reçue par les femmes lors de l’invitation pour participer au dépistage par mammographie est insuffisante et unilatérale. Elle souligne les bienfaits du dépistage, mais ne décrit pas combien de femmes en bonne santé subissent un surdiagnostic et un surtraitement.

- S’informer par un autre biais que les données des autorités de santé :– parcourir les articles à ce sujet sur le site du Formindep (https://formindep.fr), une association indépendante qui s’engage pour une médecine fondée sur les meilleures preuves scientifiques et le seul intérêt du patient.– lire la brochure éditée par la Collaboration Cochrane (organisation scientifique indépendante) à l’attention des femmes : https://nordic.cochrane.org/depistage-du-cancer-du-sein-par-la-mammographie

CANCER DE LA PROSTATE : UN DÉPISTAGE IRRATIONNEL

Alors que pour le cancer du sein, la controverse existe encore, les choses sont plus évidentes en ce qui concerne le dépistage du cancer de la prostate par le dosage sanguin du PSA (antigène spécifique de la prostate). Les recommandations officielles sont claires : ne pas proposer de dépistage de masse aux hommes. Mais ce dosage sanguin est encore largement prescrit par les médecins généralistes et les urologues. La Haute Autorité de santé et l’assurance maladie ont décrété son absence d’intérêt, voire l’irrationalité de cette pratique, pourtant entrée dans les mœurs des trois quarts des Français de plus de 55 ans. Ce test n’est pas assez fiable et entraîne un taux élevé de surdiagnostics, de traitements abusifs et de séquelles inutiles telles que l’incontinence ou l’impuissance sexuelle. À tel point que le médecin américain qui l’a mis au point en 1970, Richard Albin, le regrette aujourd’hui. Dans une tribune publiée en 2010 dans le New York Times, il écrit : « Jamais je n’aurai pu imaginer, quatre décennies plus tôt, que ma découverte allait provoquer un tel désastre de santé publique, engendré par la recherche du profit. Il faut arrêter l’utilisation inappropriée de ce dosage. Cela permettrait d’économiser des milliards de dollars et de sauver des millions d’hommes de traitements inutiles et mutilants. »

Que faire ?

- Refuser de faire le test de PSA si vous ne souffrez de rien.

POUVOIR CHOISIR

Pour une part, le surdiagnostic est une conséquence inévitable de tous les tests de diagnostic (mesures de constantes, analyses sanguines, imagerie, etc.). C’est un risque à courir quand les examens sont justifiés. Mais c’est inacceptable quand ces tests sont injustifiés. Lutter contre le surdiagnostic, ce n’est donc évidemment pas réduire l’accès aux examens et aux soins, mais les choisir en toute connaissance de cause pour rester bien portant.

Les remèdes

Si la problématique du surdiagnostic est de plus en plus étudiée, ses remèdes ne sont pas encore mis en œuvre. Aux États-Unis, à l’initiative d’une société savante de médecine (la fondation American Board of Internal Medicine) avec le soutien de la revue de consommateurs Consumer Reports, la campagne « Choosing Wisely » a été lancée en 2012 pour améliorer la pertinence des soins. Elle est aujourd’hui relayée dans une quinzaine de pays (Canada, Suisse, Italie, etc.).

« Choisir avec soin »

Cette action vise à informer les patients et les médecins afin qu’ils puissent dialoguer en toute connaissance de cause sur la pertinence de tels ou tels traitements ou examens. Grâce à des sites Internet et à des applications pour smartphone, tous peuvent disposer d’une information fiable et validée, indépendante des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs et de matériels médicaux. « Choisir avec soin », la version francophone de « Choosing Wisely », a été mise en ligne par des sociétés savantes et des associations canadiennes (www.choisiravecsoin.org). Une trentaine de fiches d’information, plus de 250 recommandations détaillées et des vidéos y sont accessibles. Une mine de renseignements pour ceux qui veulent éviter traitements, interventions et examens inutiles.

Des voix s’élèvent

En mai 2018, la Fédération hospitalière de France a signé une charte d’engagement dans cette campagne en faveur de la pertinence des soins. Le CHU de Nantes, par exemple, a mis en place un programme pour changer la culture des soins médicaux et sensibiliser médecins et patients à la surmédicalisation. Un phénomène contre lequel luttent des associations de soignants, l’Association Mieux Prescrire, le Formindep et le réseau Princeps (www.surmedicalisation.fr).

À travers ses publications, l’UFC-Que Choisir est aussi engagée dans ce combat.

Emmanuelle Billon-Bernheim

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire