Publié dans le magazine Books n° 89, mai/juin 2018. Par Mary Beard.

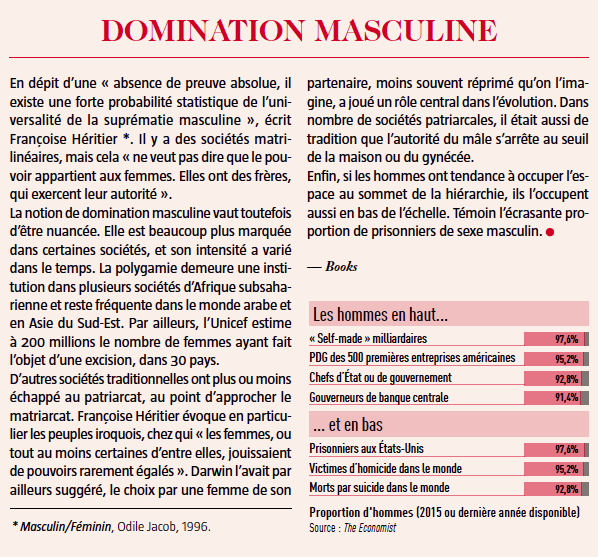

Encore aujourd’hui, on considère que la place des femmes est en dehors du pouvoir. Ce préjugé culturel remonte au moins à la mythologie grecque, et les solutions proposées pour faire bouger les choses sont insuffisantes. C’est la nature même du pouvoir qu’il faut repenser.

© Philipp Guelland/Getty

Le tailleur-pantalon porté par Angela Merkel est tout bonnement une tactique pour se donner une apparence plus masculine et coller au rôle de la personne de pouvoir.

En 1915, Charlotte Perkins Gilman publia un texte drôle et dérangeant intitulé Herland. Comme le suggère son titre, le livre raconte l’histoire imaginaire d’un pays de femmes – et uniquement de femmes – qui existe depuis deux millénaires dans un coin inexploré de la planète. Une formidable utopie : une société élégante et soignée, collégiale, pacifique (même les chats ont cessé d’y tuer les oiseaux), intelligemment organisée dans tous les domaines, de l’agriculture durable avec la nourriture délicieuse qu’elle procure aux services sociaux et à l’éducation. Et tout repose sur une invention miraculeuse. Au tout début de leur histoire, les mères fondatrices sont parvenues à mettre au point une technique de parthénogenèse. Les détails pratiques restent un peu obscurs, mais, depuis lors, en tout cas, les femmes donnent naissance à des bébés filles sans aucune intervention masculine. Pas de relations sexuelles à Herland.

Ce monde va être perturbé par l’arrivée de trois hommes américains : Vandyck Jennings, le gentil narrateur ; Jeff Margrave, un homme dont la galanterie va presque causer sa perte devant toutes ces dames ; et l’effroyable Terry Nicholson. Lorsqu’ils arrivent, ce dernier refuse d’abord de croire qu’il n’y ait pas d’hommes quelque part qui tirent les ficelles – parce que, tout de même, peut-on imaginer des femmes diriger quoi que ce soit ? Lorsqu’il lui faut finalement admettre que c’est bel et bien ce qu’elles font, il décrète que ce dont Herland a besoin, c’est d’un peu de sexe et de domination masculine. À la fin, Terry est expulsé sans ménagement après qu’une de ses tentatives de domination, au lit en l’occurrence, a terriblement mal tourné [lire un extrait].

Ce récit est empreint d’ironie. Une des idées amusantes que développe Perkins Gilman est que les femmes ne prennent pas la mesure de leur réussite. Elles ont créé d’elles-mêmes un État exemplaire dont elles peuvent être fières, mais, confrontées à leurs trois visiteurs importuns, qui se situent quelque part entre le lâche et l’ordure, elles ont tendance à s’en remettre à leur savoir et à leurs compétences ; et elles sont un peu émerveillées par le monde masculin au-dehors. Elles ont beau avoir créé une utopie, elles pensent qu’elles ont tout foiré.

Si Herland décrit une communauté imaginaire de femmes menant leurs affaires comme elles l’entendent, le livre soulève des questions plus vastes : comment reconnaître le pouvoir féminin et comment nous nous le représentons ou l’avons représenté de façon tantôt amusante, tantôt effrayante, en Occident du moins, depuis des millénaires.

J’ai évoqué dans un précédent article la manière dont les femmes sont réduites au silence dans le discours public (1). Cela reste le cas. Il suffit de songer à la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qu’on a empêchée en février 2017 de lire une lettre de la militante des droits civiques Coretta Scott King devant le Sénat américain. Ce que cet événement a eu d’extraordinaire, c’est non seulement qu’elle a été réduite au silence et exclue en bonne et due forme du débat (je ne connais pas assez les règles de procédure du Sénat pour évaluer à quel point c’était ou non justifié), mais que, les jours suivants, quatre hommes ont lu publiquement la lettre, eux, sans qu’on les exclue ou qu’on les fasse taire. Il est vrai qu’ils tentaient d’apporter leur soutien à Warren. Mais les règles de prise de parole qui se sont appliquées à celle-ci ne se sont visiblement pas appliquées à Bernie Sanders ou aux trois autres sénateurs.

Le droit à se faire entendre est d’une importance cruciale. Mais je voudrais m’intéresser plus généralement à la manière que nous avons de considérer les femmes qui exercent le pouvoir ou tentent de le faire ; je voudrais examiner les fondements culturels de la misogynie en politique et dans le monde du travail, ainsi que ses formes (quel type de misogynie, destiné à quoi ou à qui, utilisant quels mots ou quelles images, et avec quels effets) ; et je voudrais tenter de comprendre comment et pourquoi les définitions classiques du « pouvoir » (ou, au demeurant, du « savoir », de l’« expertise » et de l’« autorité ») ont eu tendance à exclure les femmes.

Il est vrai – et c’est heureux – qu’il y a aujourd’hui plus de femmes à des postes que nous serons probablement tous d’accord pour considérer comme « de pouvoir » qu’il y a dix ans et, à plus forte raison, il y a cinquante ans. Qu’elles soient responsables politiques, commissaires de police, PDG, juges ou autres, elles sont encore nettement minoritaires – mais elles sont plus nombreuses (pour donner quelques chiffres, dans les années 1970, on comptait environ 4 % de femmes au Parlement britannique ; elles sont aujourd’hui environ 30 %). Mais mon hypothèse de base est que notre modèle mental et culturel de ce qu’est une personne de pouvoir demeure résolument masculin. Si nous fermons les yeux et tentons de faire apparaître l’image d’un président ou d’un professeur d’université, ce n’est sans doute pas une femme que nous verrons. Même quand on est soi-même une prof de fac : le stéréotype culturel est si fort que, derrière mes yeux fermés, il m’est encore difficile d’imaginer quelqu’un comme moi dans mon rôle. J’ai tapé les mots « professeur d’université et « dessin » dans Google Image pour être sûre de cibler les professeurs imaginaires, les modèles culturels pas les professeurs réels. Parmi les 100 premiers résultats, un seul montrait une femme, la professeure Holly du jeu PokéFarm.

Pour le dire autrement, nous n’avons aucun modèle de ce à quoi ressemble une femme de pouvoir, hormis qu’elle ressemble plutôt à un homme. Le tailleur-pantalon ou au moins le pantalon porté par tant de dirigeantes politiques occidentales, de Merkel à Clinton, est sans doute très pratique ; il témoigne certainement aussi du refus de devenir un mannequin et d’échapper ainsi au destin de tant d’épouses d’hommes politiques ; mais c’est aussi tout bonnement une tactique – comme prendre une voix plus grave – pour se donner une apparence plus masculine et coller au rôle de la personne de pouvoir. La reine Élisabeth Ire avait bien compris les règles du jeu lorsqu’elle disait qu’elle avait « le cœur et l’estomac d’un roi ». C’est cette idée de dichotomie entre femmes et pouvoir qui faisait l’efficacité des parodies de l’ancien porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer par la comédienne Melissa McCarthy dans l’émission Saturday Night Live. Elles ont, dit-on, davantage contrarié le président Trump que la plupart des autres satires sur son gouvernement parce que (selon une « source proche de lui »), « il n’aime pas que ses collaborateurs aient l’air faible ». En clair, il n’aime pas que ses hommes soient parodiés en femmes, par des femmes. La faiblesse est le propre du sexe féminin.

Il en découle que l’on considère encore que la place des femmes est en dehors du pouvoir. Que nous souhaitions sincèrement qu’elles y accèdent ou que, de façon souvent inconsciente, nous les cataloguions comme intruses lorsqu’elles y parviennent (je me souviens encore de l’époque où, à l’université de Cambridge, il fallait traverser deux cours, emprunter un long couloir puis descendre un escalier jusqu’au sous-sol pour atteindre les toilettes des femmes), nous employons des métaphores – « frapper à la porte », « prendre d’assaut la citadelle », « briser le plafond de verre » ou « faire la courte échelle » – qui soulignent bien cette extériorité féminine. On estime soit que les femmes au pouvoir ont fait tomber des barrières, soit qu’elles se sont emparées de quelque chose auquel elles n’avaient pas tout à fait droit. Une manchette du Times de janvier 2017 exprimait cela à merveille. En titre d’un article évoquant la possibilité que des femmes puissent bientôt occuper les postes de préfet de police de Londres, de présidente du conseil d’administration de la BBC et d’évêque de Londres, on pouvait lire : « Les femmes s’apprêtent à prendre le pouvoir dans l’Église, la police et la BBC. » (Cressida Dick, la nouvelle chef de la police londonienne, est pour l’heure la seule à avoir donné raison à ces prédictions.)

Certes, j’ai bien conscience que ceux qui rédigent les gros titres sont payés pour attirer l’attention. Le fait, néanmoins, que l’on puisse présenter la perspective d’une femme évêque de Londres comme une « prise de pouvoir » (et que des milliers et des milliers de lecteurs n’aient sans doute pas cillé lorsqu’ils ont lu ça) est le signe qu’il nous faut examiner beaucoup plus attentivement nos préjugés culturels sur la relation des femmes au pouvoir. Les crèches d’entreprise, les horaires de travail adaptés à la vie de famille, les programmes de mentorat : toutes ces initiatives pratiques ont leur importance, mais ce n’est qu’une partie de ce qu’il faut faire. Si nous voulons que les femmes en général – et pas seulement les plus déterminées d’entre elles – aient leur place au sein des structures du pouvoir, nous devons chercher à comprendre pourquoi nous pensons comme nous le faisons. S’il existe un modèle culturel qui tend à écarter les femmes du pouvoir, quel est-il exactement et d’où nous vient-il ?

Il peut être utile à ce stade de réfléchir au monde antique. Plus souvent que nous en avons conscience, et parfois de façon assez déplacée, nous continuons à recourir à des concepts grecs pour figurer les femmes au pouvoir et hors du pouvoir. Il y a, à première vue, un nombre impressionnant de personnages féminins forts dans le répertoire de la mythologie et de la littérature grecques. Dans la vie réelle, les femmes de l’Antiquité n’avaient aucun droit politique formel et fort peu d’indépendance économique ou sociale ; dans certaines cités comme Athènes les femmes mariées respectables ne se montraient pratiquement jamais hors de chez elles. Mais le théâtre athénien en particulier et l’imagination grecque en général ont produit toute une série de femmes inoubliables : Médée, Clytemnestre, Antigone.

Elles ne sont pas, cependant, des exemples à suivre, loin de là. Pour l’essentiel, elles sont présentées comme des usurpatrices. Si elles prennent le pouvoir, c’est de façon illégitime, et de telle sorte que cela mène au chaos, à la ruine de l’État, à la mort et à la destruction. Ce sont des hybrides monstrueux qui, dans l’esprit des Grecs, ne sont pas des femmes du tout. Et la logique implacable de leur histoire est qu’on doit leur retirer le pouvoir, les remettre à leur place. En fait, c’est le désordre incontestable que provoquent les femmes quand elles ont le pouvoir dans les mythes grecs qui justifie qu’elles en soient exclues dans la vie réelle et qui fonde la domination des hommes (je ne peux m’empêcher de penser que Perkins Gilman parodie subtilement cette logique lorsqu’elle fait dire aux femmes de Herland qu’elles ont foiré).

Il suffit de revenir à l’une des plus anciennes tragédies qui nous soient parvenues, l’Agamemnon d’Eschyle, jouée la première fois en 458 avant notre ère, et l’on s’aperçoit que son anti-héroïne, Clytemnestre, constitue une terrible incarnation de cette idéologie. Dans la pièce, elle devient la souveraine effective de sa cité tandis que son époux est parti au loin combattre à la guerre de Troie ; et ce faisant elle cesse d’être une femme. Eschyle use de façon récurrente de termes masculins et du langage de la masculinité pour la désigner. Dans les tout premiers vers, par exemple, elle est décrite comme androboulon – un mot difficile à traduire mais qui signifie à peu près « d’une volonté d’homme » ou « d’esprit viril ». Et, bien entendu, le pouvoir que Clytemnestre revendique illégitimement est employé à des fins néfastes lorsqu’elle assassine Agamemnon dans son bain après son retour de Troie. L’ordre patriarcal n’est rétabli qu’à la faveur d’une conspiration des enfants de Clytemnestre pour la tuer.

On trouve une logique similaire dans les histoires relatives à la race mythique des Amazones, dont les auteurs grecs prétendent qu’elles ont existé quelque part au nord de leur monde. Plus violentes et belliqueuses que les paisibles habitantes de Herland, ces guerrières monstrueuses constituaient une menace permanente pour le monde grec civilisé et les hommes grecs. Les féministes modernes ont gaspillé une énorme quantité d’énergie à tenter de prouver que ces Amazones avaient bel et bien existé et avec elles la séduisante possibilité d’une société ayant réellement été gouvernée par et pour les femmes. On peut toujours rêver. La dure vérité est que les Amazones étaient un mythe grec masculin, le message étant qu’une bonne Amazone était une Amazone morte ou – pour revenir à l’affreux Terry – une Amazone ayant été dominée dans la chambre à coucher. Cela voulait dire qu’il était du devoir des hommes de sauver la civilisation de la domination des femmes (2).

On trouve parfois, il est vrai, des exemples qui semblent offrir une version plus positive du pouvoir féminin dans l’Antiquité. Il y a une pièce antique que l’on joue encore très souvent aujourd’hui : c’est une comédie d’Aristophane connue sous le nom de son principal personnage féminin, Lysistrata. Écrite au Ve siècle avant notre ère, elle mêle avec brio le classicisme cérébral, le féminisme fougueux, l’antibellicisme et une bonne dose d’obscénités. C’est l’histoire d’une grève du sexe située non pas dans le monde du mythe mais dans l’Athènes antique. Sous la direction de Lysistrata, les femmes essaient de contraindre leurs époux à mettre fin à la longue guerre contre Sparte en refusant de coucher avec eux jusqu’à ce qu’ils aient cédé. Les hommes se baladent pendant l’essentiel de la pièce avec des érections fort gênantes. À la fin, incapables de supporter cela plus longtemps, ils se soumettent aux demandes des femmes et font la paix. Le pouvoir féminin à son sommet, serait-on tenté de penser.

On invoque souvent aussi Athéna, la divinité tutélaire de la cité. Le simple fait qu’elle était de sexe féminin ne suggère-t-il pas qu’il faille nuancer le jugement des Grecs sur l’influence des femmes ? J’ai bien peur que non. Si l’on gratte sous la surface et que l’on revient au contexte du Ve siècle, Lysistrata prend une physionomie tout autre. Ce n’est pas juste que le public et les acteurs d’origine, conformément aux usages athéniens, étaient exclusivement des hommes – les personnages féminins étant sans doute joués en pantomime. C’est aussi le fait qu’à la fin l’idée d’un pouvoir des femmes est nettement battue en brèche. Dans la dernière scène, le processus de paix consiste à amener sur scène une femme nue (ou un homme déguisé en femme nue) qui est utilisée comme si elle était une carte de la Grèce et métaphoriquement partagée d’une façon pornographique qui met mal à l’aise, entre les hommes d’Athènes et ceux de Sparte. Le protoféminisme peut aller se rhabiller…

Quant à Athéna, il est vrai que, dans le tableau binaire des dieux et des déesses que nous dressons mentalement, nous la classons du côté féminin. Mais on n’a rien compris à sa place dans le monde antique si on n’a pas vu qu’elle est en fait un autre de ces délicats hybrides. Du point de vue grec, elle n’est pas du tout une femme. D’abord, elle est habillée comme un guerrier quand la guerre était une activité réservée aux hommes (c’est aussi le problème sous-jacent des Amazones). Ensuite, c’est une vierge, quand la raison d’être du sexe féminin était de mettre au monde de nouveaux citoyens. Enfin, elle n’est pas née d’une mère mais directement de la tête de Zeus, son père. C’est comme si Athéna, femme ou non, offrait un aperçu d’un monde masculin idéal dans lequel on pouvait maintenir les femmes à leur place, voire se dispenser totalement d’elles.

C’est là un point très simple mais très important : si nous revenons aux débuts de l’histoire occidentale, nous trouvons une séparation radicale – réelle, culturelle et imaginaire – entre les femmes et le pouvoir. Mais un accessoire du costume d’Athéna nous ramène tout de suite à notre époque. Sur la plupart des représentations de la déesse, au centre de son armure, fixée sur son plastron, on voit une tête de femme avec des serpents en guise de cheveux. C’est la tête de Méduse, l’une des trois sœurs mythiques connues sous le nom de Gorgones, et c’était, dans l’Antiquité, l’un des plus puissants symboles de la domestication par les hommes des dangers que représentait l’éventualité d’un pouvoir féminin. Ce n’est pas un hasard si nous la voyons décapitée, sa tête fièrement arborée par une déesse résolument antiféminine.

L’histoire de Méduse possède de nombreuses variantes. L’une des plus célèbres la présente comme une très belle femme que Poséidon a violée dans un temple d’Athéna et que cette dernière, pour punir ce sacrilège, a transformée en une créature monstrueuse capable de changer en pierre quiconque regarderait son visage. Plus tard, le héros Persée reçoit pour mission de tuer cette femme et il lui coupe la tête en se servant de son bouclier poli comme d’un miroir, ce qui lui évite de la regarder directement. Au départ, il se sert de cette tête comme d’une arme puisque, même dans la mort, elle conserve la faculté de pétrifier ; mais, ensuite, il en fait présent à Athéna, qui l’exhibe sur son armure (l’un des messages étant : « Prenez garde à ne pas regarder trop directement la déesse »).

Pas besoin d’être Freud pour voir dans cette chevelure de serpents la revendication implicite d’un pouvoir phallique. Revoilà le mythe classique où la domination masculine est brutalement réaffirmée face au pouvoir illégitime de la femme. Et c’est bien en ces termes que la littérature, la culture et l’art l’ont repris par la suite en Occident. La tête sanglante de la Méduse est une image qui nous est familière. Elle a inspiré plusieurs chefs-d’œuvre qui, souvent, interrogent les facultés de l’artiste, capable de représenter un objet que personne n’est censé devoir regarder. En 1598, le Caravage peignit une version extraordinaire de la tête décapitée, dotée de ses propres traits, dit-on, hurlant d’horreur, avec le sang qui ruisselle et les serpents qui grouillent. Quelques décennies plus tôt, Cellini avait réalisé une grande statue en bronze de Persée qui se trouve toujours sur la place de la Seigneurie, à Florence : le héros est montré foulant aux pieds le cadavre mutilé de Méduse et brandissant sa tête dont le sang, encore une fois, s’écoule en un magma infâme.

Ce qui est incroyable, c’est que cette scène de décapitation est toujours aujourd’hui un symbole culturel de l’opposition au pouvoir des femmes. Le visage d’Angela Merkel a été maintes fois surperposé sur l’image du Caravage. Dans cette veine, un sommet de bêtise a été atteint lorsque le magazine d’un syndicat de policiers britanniques a qualifié Theresa May de « Méduse de Maidenhead » [du nom de la circonscription dont elle est députée], à l’époque où elle était ministre de l’Intérieur. « La comparaison avec la Méduse est peut-être un peu excessive, a renchéri le Daily Express. Nous savons tous que Mme May a une coiffure impeccable. » Mais Theresa May s’en est plutôt bien sortie comparée à l’ancienne présidente du Brésil Dilma Rousseff, qui eut à inaugurer à São Paulo une grande exposition consacrée au Caravage. Méduse y était présente et les photographes ne purent résister à la tentation d’immortaliser Roussef contemplant le tableau. C’est toutefois avec Hillary Clinton que nous avons vu le thème de Méduse se manifester avec le plus de force et de méchanceté. Comme on pouvait s’y attendre, les partisans de Trump ont produit un très grand nombre d’images la montrant affublée de serpents à la place des cheveux. La plus mémorable, la plus terrible d’entre elles s’inspirait du bronze de Cellini, un meilleur choix que le Caravage parce qu’on n’y voit pas uniquement une tête : l’adversaire masculin héroïque y figure aussi. Il suffisait de superposer le visage de Trump à celui de Persée et de donner les traits de Clinton à la tête coupée (par souci du bon goût, je suppose, le corps mutilé que piétine Persée avait été omis). Il est vrai que, lorsqu’on explore certains recoins du Web, on peut tomber sur des images très déplaisantes d’Obama, mais c’est dans des recoins très sombres. Cette image de Trump-Persée brandissant la tête dégoulinante de Clinton-Méduse était un élément de décoration comme un autre aux États-Unis : elle était imprimée sur des tee-shirts et des débardeurs, des tasses, des housses d’ordinateur et des sacs en toile (assortie tantôt du logo TRIUMPH, tantôt du logo TRUMP). Il n’est pas évident d’intégrer cette banalisation de la violence contre les femmes, mais, au cas où vous ne mesureriez pas à quel point l’exclusion des femmes du pouvoir est ancrée dans notre culture et à quel point les façons classiques de la formuler et de la justifier ont la vie dure, eh bien voici Trump et Clinton, Persée et Méduse, et plus besoin d’ajouter quoi que ce soit.

Plus besoin d’ajouter quoi que ce soit ? Il faut tout de même dire ce que nous pourrions faire pour y remédier. Que faudrait-il pour replacer les femmes à l’intérieur du pouvoir ? Ici, je pense que nous devons distinguer la perspective individuelle de la perspective plus collective, plus générale. Si nous regardons certaines des femmes qui ont « réussi », nous pouvons voir que leur tactique et leur stratégie ne consistent pas uniquement à singer le style des hommes. L’un des points communs à toutes ces femmes est leur faculté de tourner à leur avantage les symboles qui d’ordinaire privent les femmes de pouvoir. Margaret Thatcher l’a fait, semble-t-il, avec ses sacs à main, si bien que l’accessoire féminin le plus stéréotypé est devenu une expression du pouvoir politique. Et je pense qu’à mon petit niveau je l’ai fait moi aussi lorsque je me suis rendue à mon premier entretien pour un poste à l’université, à la grande époque du thatchérisme justement. J’avais acheté une paire de collants bleus spécialement pour l’occasion. Ce n’était pas ma façon de m’habiller habituelle, mais la logique était imparable : « Si vous, les recruteurs, allez penser que je suis un bas-bleu (autrement dit une femme savante), autant vous montrer que je sais que c’est ce que vous pensez et que j’ai pris les devants. »

Quant à Theresa May, il est sans doute un peu trop tôt pour se prononcer et il est possible que nous finissions par nous souvenir d’elle comme d’une femme qui a été mise au pouvoir afin d’échouer (je me retiens très fort ici de ne pas la comparer à Clytemnestre). Mais j’ai vraiment le sentiment que son « truc avec les chaussures » et ses petits talons sont une manière pour elle de montrer qu’elle refuse de se plier au modèle masculin. Elle parvient aussi plutôt habilement, comme Thatcher, à exploiter les points faibles du pouvoir masculin traditionnel des conservateurs. Ne pas faire partie du monde des clubs, ne pas « faire partie de ces gars » l’a aidée à se tailler un territoire. Le fait d’être exclue lui a donné du pouvoir et de la liberté. Elle est également allergique à la « mecsplication », ou mansplaining, cette tendance qu’ont les hommes à donner des explications aux femmes sur un ton condescendant, y compris sur des choses qu’elles maîtrisent mieux qu’eux.

Bien des femmes, j’en suis sûre, pourraient partager des trucs et astuces de ce genre. Mais les grandes questions que j’ai tenté d’aborder ne sauraient être résolues par des astuces pour tirer profit du statu quo. Et je ne pense pas que la patience soit la solution non plus, même si les choses vont très probablement évoluer petit à petit. De fait, étant donné qu’au Royaume-Uni les femmes ont obtenu le droit de vote il y a un siècle seulement (3), nous ne devrions pas oublier de nous féliciter de la révolution que nous avons tous accomplie, hommes comme femmes. Cela dit, si les bases culturelles qui légitiment l’exclusion des femmes sont telles que je l’ai expliqué, l’évolution progressive risque de prendre trop de temps à mon goût. Nous devons réfléchir davantage à ce qu’est le pouvoir, à son but et à la façon de le mesurer. Pour le dire autrement, si les femmes ne sont pas considérées comme parties intégrantes des structures du pouvoir, n’est-ce pas le pouvoir qui a besoin d’être redéfini plutôt que les femmes ?

Jusqu’à présent, le pouvoir des femmes auquel je fais référence est celui que possèdent les responsables politiques, les PDG, les journalistes célèbres, les patrons de chaînes de télévision, etc. Cela donne une vision très étroite de ce qu’est le pouvoir, très associée au prestige ou, dans certains cas, à la notoriété. C’est très « haut de gamme » au sens propre et lié à l’image du « plafond de verre », qui non seulement place de fait les femmes à l’extérieur du pouvoir mais imagine aussi les pionnières comme des superwomen rencontrant déjà le succès et que seuls les derniers vestiges des préjugés masculins empêchent d’atteindre le sommet. Je ne crois pas que ce modèle parle à la plupart des femmes, qui, même si elles n’ambitionnent pas de devenir présidente des États-Unis ou patronne d’une entreprise, revendiquent à juste titre une part de pouvoir.

Même si nous nous cantonnons à la politique nationale, la question de savoir comment mesurer la réussite des femmes reste délicate. On trouve quantité de classements sur la proportion de femmes au sein des parlements nationaux. À la toute première place arrive le Rwanda, avec plus de 60 % de députées, tandis que le Royaume-Uni est presque 50 places plus bas, avec 30 % à peine. Il est frappant de constater que l’Assemblée consultative d’Arabie saoudite compte une plus grande proportion de femmes que le Congrès américain (4). Il est difficile de ne pas déplorer certains de ces chiffres et de ne pas applaudir à d’autres, et on a déjà beaucoup parlé du rôle des femmes dans le Rwanda d’après la guerre civile. Mais je me demande vraiment si, dans certains pays, la présence d’un grand nombre de femmes au Parlement ne signifie pas que ce lieu est dénué de tout pouvoir.

Je me demande aussi si nous sommes tout à fait au clair sur ce que nous attendons de la présence des femmes dans les parlements. Nombre d’études montrent le rôle des politiciennes dans le vote de lois favorables aux femmes (par exemple sur la garde d’enfants, l’égalité des salaires et la violence conjugale). Un récent rapport de la Fawcett Society (5) établit un lien entre la parité à l’Assemblée galloise et le nombre de fois où des « questions concernant les femmes » y ont été débattues. Loin de moi l’idée de me plaindre de ce que la garde d’enfants et tout le reste soient enfin mis sur le tapis, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose que tout cela continue à être considéré comme des « questions concernant les femmes » et, pour moi du moins, ce n’est pas là la raison principale pour laquelle nous voulons qu’il y ait plus de femmes dans les parlements. La cause en est beaucoup plus simple : il est totalement injuste de les empêcher d’y entrer ; et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de nous priver de leur expertise, que ce soit sur les questions de technologie, d’économie ou d’aide sociale. Si la conséquence est qu’il y aura moins d’élus hommes, comme ce sera forcément le cas (les évolutions sociétales font toujours des perdants et des gagnants), je les regarderai volontiers dans les yeux.

Mais cela revient encore à traiter le pouvoir comme une affaire d’élite, liée au prestige public, au charisme individuel de ce qu’on appelle le « leadership » et souvent, bien que pas toujours, à une certaine célébrité. C’est aussi traiter le pouvoir de façon très étroite comme quelque chose que seule une poignée de personnes – des hommes pour l’essentiel – peuvent posséder ou brandir (c’est exactement ce que résume l’image de Trump en Persée). Dans ces conditions, les femmes en tant que collectif en sont par définition exclues. On ne fait pas rentrer facilement les femmes dans une structure qui a été conçue comme masculine ; il faut changer la structure. Cela implique de penser le pouvoir autrement. Cela implique de le dissocier du prestige public. Cela implique de penser de façon collégiale au pouvoir des suiveurs, pas seulement à celui des leaders. Cela implique surtout de penser le pouvoir comme un attribut non comme une possession : ce que j’ai à l’esprit, c’est la capacité d’agir, de faire bouger les choses, et le droit d’être pris au sérieux, ensemble et individuellement. C’est le pouvoir dans ce sens-là dont beaucoup de femmes se sentent dépourvues – et auquel elles aspirent. Comment expliquer le succès du terme mansplaining (malgré le dégoût intense qu’il inspire à de nombreux hommes) ? Il touche juste parce qu’il exprime précisément ce que l’on ressent quand on n’est pas prise au sérieux : un peu comme quand on me donne des leçons d’histoire romaine sur Twitter.

Alors faut-il être optimiste lorsqu’on pense à ce qu’est le pouvoir, à ce qu’il permet de faire et à la participation des femmes ? Peut-être devrions-nous l’être un peu. Je suis frappée, par exemple, que l’un des mouvements politiques les plus importants des dernières années, Black Lives Matter, ait été fondé par trois femmes ; peu d’entre nous, j’imagine, sont en mesure de citer leurs noms, mais ensemble elles ont eu le pouvoir de changer les choses (6).

Je ne suis pas sûre que, culturellement, nous soyons près de mettre à bas ces mythes fondateurs du pouvoir qui servent à en exclure les femmes et de les tourner à notre avantage, comme Thatcher l’a fait avec son sac à main. J’ai endossé le rôle de la pédante en désapprouvant le fait que Lysistrata soit jouée comme une pièce sur le girl power (c’est peut-être exactement ce qu’il faut faire). Il y a eu toutes sortes de tentatives féministes ces cinquante dernières années pour faire de Méduse un symbole du pouvoir féminin – sans parler de son utilisation comme logo de la marque Versace –, mais cela n’a pas eu la moindre incidence sur la façon dont on en use pour attaquer les femmes politiques.

Perkins Gilman a bien saisi, quoique avec un certain fatalisme, la puissance de ces récits classiques. Herland a une suite, dans laquelle Vandyck décide de raccompagner Terry à Ourland (« Notre pays à nous ») en emmenant son épouse de Herland, Ellador : cette suite est intitulée With Her in Ourland. En vérité, Ourland ne se montre pas sous son meilleur jour, notamment parce qu’Ellador le découvre en pleine Première Guerre mondiale. Et le couple ne tarde pas, après s’être débarrassé de Terry, à retourner à Herland. À ce moment-là, Van et Ellador attendent un bébé et – vous l’aurez peut-être deviné – les derniers mots de ce second court roman sont : « En temps voulu nous est né un fils. » Perkins Gilman devait être pleinement consciente qu’une suite supplémentaire était inutile. Tout lecteur en phase avec la logique qui prévaut depuis des millénaires en Occident aurait été capable de prédire qui allait se retrouver à la tête de Herland cinquante ans plus tard. Ce garçon.

— Ce texte, paru dans la London Review of Books le 16 mars 2017, constitue l’un des chapitres de son livre Women & Power. A manifesto (Profile Books, 2017). Il a été traduit par Baptiste Touverey.

Notes

1. « The Public Voice of Women », London Review of Books, 20 mars 2014.

2. On a retrouvé ces dernières années, au nord et à l’est de la mer Noire, des tombes de femmes enterrées avec cheval, armes et pantalon.

3. En 1918 au Royaume-Uni, en 1944 en France.

4. Les Saoudiennes auront le droit de conduire à partir de juin 2018.

5. Cette organisation britannique milite pour les droits des femmes depuis 1866.

6. Le mouvement américain Black Lives Matter est parvenu à mobiliser les foules contre les exactions de la police contre les Noirs et certaines décisions de justice aberrantes prises par la suite.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire