Deux siècles après la Révolution, cet idéal reste la boussole politique des démocraties. Mais il connaît des déclinaisons très différentes. Retour sur un concept-clé avec le philosophe Patrick Savidan.

Le philosophe Patrick Savidan a dirigé le Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, qui est sorti, le 17 octobre, aux Presses universitaires de France (1 728 pages, 39 euros). Professeur d’éthique et de philosophie politique à l’université Paris-Est-Créteil, cofondateur de l’Observatoire des inégalités en 2002, il a publié plusieurs ouvrages sur les inégalités et la justice sociale, notamment Repenser l’égalité des chances (Grasset, 2007), Le Multiculturalisme (PUF, 2009) et Voulons-nous vraiment l’égalité ? (Albin Michel, 2015).

Deux siècles après la révolution de 1789, l’égalité reste au cœur de nos débats politiques. Comment la philosophie politique envisage-t-elle ce concept ?

L’égalité est au cœur de nos débats parce que l’idéal qu’elle représente est au cœur de ce projet, précieux et fragile, qu’est la modernité politique. A tel point que nous pourrions considérer, au risque de surprendre, voire de scandaliser, qu’aujourd’hui nous sommes tous égalitaristes. Cela ne signifie évidemment pas que nous soyons d’accord sur la manière de combattre les inégalités, ni même sur la façon de les identifier – nous en sommes loin ! –, mais que l’égalité est le cadre dans lequel se déploient la plupart de nos divergences en matière de justice sociale.

De ces divergences résultent de profondes oppositions politiques : certains estiment que pour reconnaître l’égalité morale entre les personnes, il suffit de garantir l’égalité formelle des droits, d’autres demandent une égalisation significative des conditions matérielles d’existence pour donner aux individus les moyens d’exercer pleinement leurs droits. Parfois, l’égalitarisme est disqualifié par ceux qui veulent y voir un désir de nivellement par le bas – oubliant au passage que ce nivellement pourrait être aussi perçu comme un nivellement vers le haut (question de perspective !) – mais, même de ce point de vue, il n’y a pas de rejet de l’égalité : il s’agit simplement d’en circonscrire la portée. Nos divergences correspondent bien à un conflit d’interprétation de l’idée d’égalité.

Comment apparaît, dans l’histoire des idées politiques, le concept d’égalité des chances ?

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le principal opérateur de répartition de la richesse et des honneurs est la naissance : elle vous situe d’emblée dans un système social hiérarchisé, qui fixe l’idéal auquel vous pouvez prétendre et le mode de vie à poursuivre. Cette différenciation des conditions fait obstacle à l’idée même de mobilité sociale : chaque individu, qu’il soit noble, prélat ou paysan, occupe la place qui lui est assignée et se conforme aux valeurs constitutives du modèle qui est le sien. Il peut, bien sûr, y avoir une concurrence au sein d’une même catégorie, mais il n’y a pas de concurrence entre les catégories.

Au XVIIIe siècle, ces barrières entre les classes ou les rangs perdent toute justification morale. En France, dans les décennies qui précèdent la Révolution, des écrivains, des philosophes, des libellistes et des dramaturges critiquent vertement cette organisation hiérarchique de l’ordre social. Figaro, dans Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais (1732-1799), accuse les nobles de s’être « donné la peine de naître, et rien de plus ». Et Voltaire, lors de son altercation avec le chevalier de Rohan, en 1726, prophétise un nouveau monde : « Je commence mon nom et vous finissez le vôtre. »

Pendant la Révolution, cette idée d’égale dignité de tous les individus modifie la conception même de la justice sociale : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

La répulsion moderne pour l’arbitraire de la distinction héritée et de la différence de traitement face au droit est un legs de cette époque. Nous le devons à cette « vigoureuse génération », comme l’appelait Tocqueville (1805-1859), faite de Français qui étaient alors « assez fiers de leur cause et d’eux-mêmes pour croire qu’ils pouvaient être égaux dans la liberté ». La portée morale de cette innovation conceptuelle, éthique, sociale et politique est immense : plus de deux siècles plus tard, elle est encore au cœur de nos aspirations politiques et sociales.

Comment ce principe transforme-t-il la conception même des trajectoires sociales ?

Cette dynamique est très puissante : Tocqueville, encore lui, parle de l’égalité comme d’une aspiration de type « providentialiste » au sens où rien ne saurait l’arrêter. « Chacun a remarqué que, de notre temps, et spécialement en France, cette passion de l’égalité prend chaque jour une place plus grande dans le cœur humain », écrit-il en 1840. C’est crucial sur le plan du droit et ce n’est pas sans incidence sociale : les hommes, qui affrontaient jusqu’alors des formes limitées de concurrence, se trouvent soudainement placés dans un espace ouvert où chacun, au moins en droit, peut prétendre à la position de l’autre.

Apparaît alors le besoin d’un nouveau type de régulation et de justification de la répartition des places, des fonctions et des richesses : puisque les carrières sont désormais ouvertes à tous les talents, il faut faire parler le langage du mérite, de la vertu, de la responsabilité, des compétences et des capacités. C’est le principe auquel Napoléon prétendait s’astreindre dans le choix de ses généraux. C’est, en tout cas, une première formulation de ce que nous appelons aujourd’hui l’égalité des chances, même si le terme n’existe pas à l’époque. Dans une société de coopération, résume Saint-Simon dans L’Organisateur (1819), « il n’existe d’autre inégalité que celle des capacités et des mises ».

L’égalité des chances est, concédons-le, une petite merveille d’ingénierie morale et sociale. On oppose souvent liberté et égalité : une trop grande protection de la liberté malmènerait l’égalité, mais la recherche trop appuyée de l’égalité mettrait en danger la liberté. L’égalité des chances est un Graal conceptuel car il promet l’articulation de ces deux idéaux : il reprend l’idéal d’égalité de 1789 mais il le combine avec la liberté, qui est devenue, avec la Révolution, un bien dont chacun doit pouvoir jouir dans les mêmes termes qu’autrui.

Comment ce concept forgé à la fin du XVIIIe siècle traverse-t-il les siècles ?

La plasticité de cette idée est telle qu’elle va prospérer sans difficultés jusqu’à aujourd’hui. L’égalité des chances peut en effet se décliner de manière très différente. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater qu’au XXe siècle, ce principe a été repris à la fois par les néolibéraux et par les sociaux-démocrates – même s’ils l’ont fait de manière très différente. Parce que les néolibéraux postulent que l’Etat a d’emblée affaire à des citoyens libres et responsables, ils se contentent d’instaurer une égalité formelle des chances : l’Etat garantit le droit des individus à occuper toutes les positions en supprimant les barrières discriminatoires à l’embauche – népotisme, racisme, sexisme…

La social-démocratie va plus loin en mettant en avant une idée forte : la liberté et la responsabilité ne se présupposent pas, elles se construisent. Pour que les individus soient autonomes dans leur vie et leurs choix politiques et moraux, il faut donner une consistance sociale au principe d’égalité des chances. L’Etat doit donc fournir des services publics gratuits de qualité, comme la santé ou l’éducation, et garantir à tous des ressources qui vont leur permettre d’accéder à toutes les positions. Plutôt que d’en rester à une liberté formelle qui fige les rapports de classe et nourrit des logiques de reproduction sociale, les sociaux-démocrates tentent d’apporter aux citoyens les moyens de leur responsabilité !

Quelles sont les conceptions de la réussite individuelle qui découlent de ces deux déclinaisons du principe d’égalité des chances ?

Les néolibéraux, sous leurs dehors réalistes et avertis, ont en fait une conception un peu naïve de la liberté. Pour eux, il existe, chez tous les individus, une responsabilité pré-institutionnelle qui est située en amont de l’organisation sociale et qui est attachée à la personne. Pour illustrer leur théorie, ils utilisent d’ailleurs souvent la figure symbolique du sportif ou du musicien, qui évoque spontanément la notion de talent ou de don personnel. Il y a, dans cette logique, une forme de naturalisation du mérite et de la responsabilité qui soulève des questions épineuses : comment être sûr qu’un individu est parfaitement libre de poser un choix ? Comment savoir si son acte est véritablement le fruit de sa responsabilité ? Comment savoir s’il mérite vraiment, à titre individuel, le mérite dont il se prévaut ?

Les sociaux-démocrates estiment, au contraire, que la richesse et le talent sont le résultat de processus principalement collectifs – les enseignements de l’anthropologie, de la sociologie, de la psychologie sociale ou de l’histoire de l’économie leur donnent raison. Les hommes sont des êtres situés et interdépendants.

Toutes leurs actions, même celles qui paraissent les plus individuelles, dépendent étroitement d’un capital social – pas au sens du sociologue Pierre Bourdieu (1930-2002), mais au sens de l’économiste Herbert Simon (1916-2001) : si nous pouvons emprunter des routes, suivre des formations, nous faire vacciner, acheter des livres ou poster des courriers, c’est parce que toute une société travaille en permanence pour faire de nous les individus que nous sommes.

Un homme ne produit jamais de la richesse à partir de ses seules ressources : il mobilise constamment des technologies et des savoir-faire conçus par d’autres. Ce constat est évident mais il inquiète ceux qui souhaitent pérenniser leurs privilèges en les inscrivant dans un ordre naturel qui s’impose à la société.

« L’ÉGALITÉ DES CHANCES NE S’OPPOSE PAS PAR PRINCIPE AUX HIÉRARCHIES SOCIALES : ELLE SE PRÉOCCUPE ESSENTIELLEMENT DU CARACTÈRE JUSTE OU INJUSTE DES MODES D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTES POSITIONS SOCIALES »

Il ne s’agit pas, évidemment, de verser dans un collectivisme absurde et mortifère en niant l’existence du talent, du don, de la responsabilité ou du mérite personnel : il s’agit plutôt d’identifier la part qui revient à l’individu et celle qui vient à lui mais qui n’est pas de lui. Chez le penseur du solidarisme que fut Léon Bourgeois (1851-1925) sous la IIIe République, il y a même une forme de satisfaction à se représenter comme prenant part à cette longue histoire collective. Chacun, dans cette perspective, est à la fois lié et redevable : il a reçu un héritage mais il doit transmettre ce capital social et naturel aux générations futures.

L’égalité des chances, qu’elle soit formelle avec les néolibéraux ou substantielle avec les sociaux-démocrates, conduit-elle naturellement à l’égalité des conditions ?

L’égalité des chances ne s’oppose pas par principe aux hiérarchies sociales : elle se préoccupe essentiellement du caractère juste ou injuste des modes d’accès aux différentes positions sociales. Tant qu’il y a de la fluidité et que cette fluidité est juste, c’est-à-dire indexée sur l’idée qu’on se fait du mérite, les écarts sont considérés comme légitimes : si un fils d’ouvrier peut prétendre à la position d’un médecin, peu importe que le médecin gagne dix fois le salaire de l’ouvrier.

Plus on croit avoir fait ce qu’il faut en amont, plus on est tenté de considérer que l’aval est nécessairement juste. La social-démocratie doit donc répondre à une question difficile : quel regard porter sur les inégalités qui subsistent ? L’égalité des chances suffit-elle à établir la justice sociale ? Les inégalités de conditions doivent-elles être combattues pour elles-mêmes ?

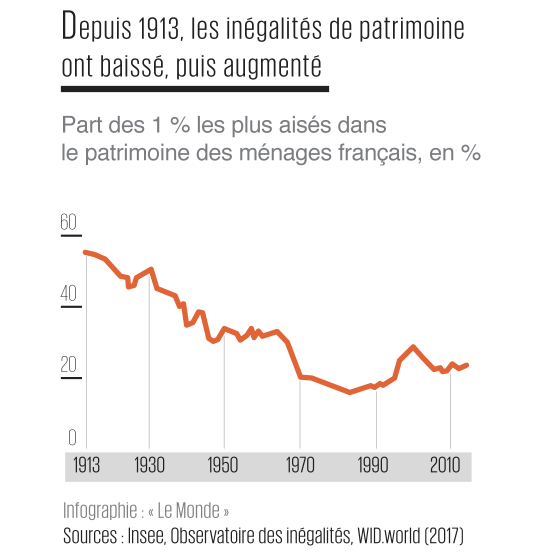

La social-démocratie a joué historiquement un rôle déterminant dans la réduction des inégalités et dans la promotion d’un idéal socialement plus inclusif d’égalité des chances mais ces accomplissements restent largement insuffisants. Dans les faits, les « Etats-providence capitalistes », comme les appelle John Rawls (1921-2002), ont laissé subsister des niveaux d’inégalités inacceptables – elles ont eu pour conséquence d’entraîner la formation d’oligarchies assez rigides, qui, en retour, renforcent et aggravent les inégalités.

« NE DIT-ON PAS QUE LES SOCIÉTÉS PLUS ÉGALITAIRES SONT SOUVENT AUSSI LES PLUS “HEUREUSES” SI L’ON CONSIDÈRE DES INDICATEURS COMME LA CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES OU LA CONFIANCE QUE L’ON ACCORDE AUX INSTITUTIONS ET À AUTRUI ? »

Face à ce constat, il y a plusieurs options. Soit dire, de manière assez radicale, que nous avons fait fausse route, que ce n’est pas parce que nous croyons en l’égale dignité de chacun qu’il faut lutter contre les inégalités et que ce qui importe, finalement, ce ne sont pas les inégalités mais le fait que certains n’aient pas de quoi vivre une vie décente. Cette position que l’on appelle, dans le jargon des philosophes, le « suffisantisme » part du principe que la lutte contre les inégalités n’est pas un bon idéal moral car elle encourage l’envie et la jalousie en incitant les hommes à apprécier leur position par rapport à celles des autres.

Cette conception de la justice peut être assez généreuse sur le plan de la redistribution des richesses – tout dépend de l’idée que l’on se fait d’une vie décente –, mais elle a un défaut rédhibitoire : elle ne tient pas compte de l’impact négatif des inégalités – quand elles se creusent, elles favorisent un désengagement des plus riches, ce qui sape les bases de la solidarité.

L’autre option consiste à souligner qu’il ne faut pas mettre tous les œufs de la justice sociale dans le même panier : il ne suffit pas de garantir l’égalité des chances, il faut aussi que les écarts entre les places auxquelles cette égalité permet d’accéder soient acceptables. Cela signifie qu’il faut tenir compte de plusieurs principes de justice et les articuler dans des circonstances particulières. Cela permet de ne pas perdre de vue les bonnes raisons que nous avons de défendre l’égalité comme idéal moral, social et politique.

Ne dit-on pas que les sociétés plus égalitaires sont souvent aussi les plus « heureuses » si l’on considère des indicateurs comme la consommation de psychotropes ou la confiance que l’on accorde aux institutions et à autrui ? De fait, seule la limitation des inégalités permet de garantir la stabilité et la robustesse du système de solidarité. C’est à cette condition que l’égalité des chances sera « soutenable ». Aujourd’hui, elle ne l’est pas.

Comment définiriez-vous, dans ce paysage, le modèle social français ?

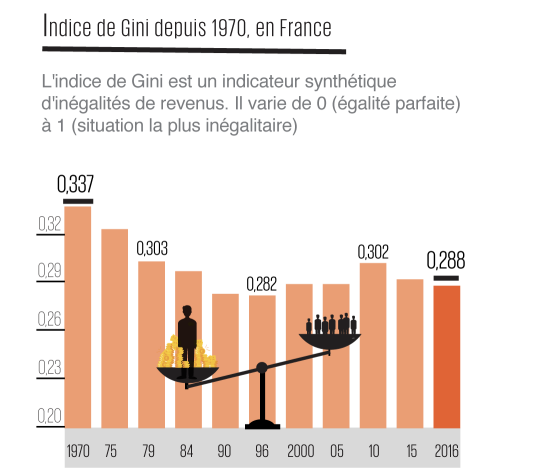

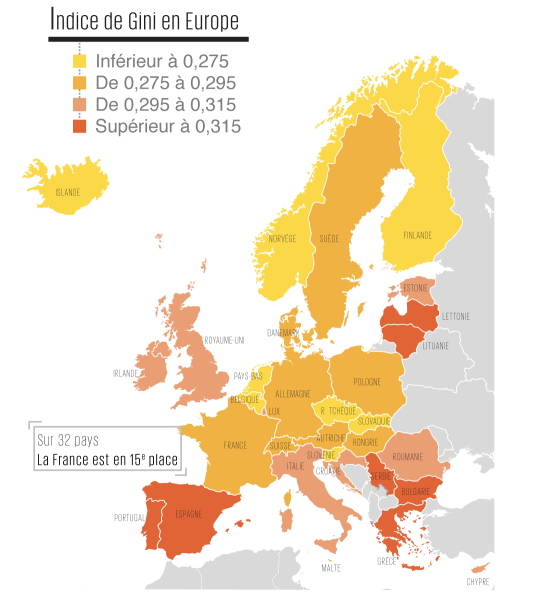

Ce modèle est défaillant, mais je me méfie de ceux qui tirent sur l’ambulance et qui n’ont qu’une envie : la mettre définitivement au garage, voire au musée. Il faut résister à toute forme de pessimisme extrême : l’Etat social français produit (encore) des effets extrêmement importants en termes d’émancipation et de lutte contre la pauvreté. C’est d’ailleurs la preuve, utile dans un contexte marqué aussi bien par le fatalisme que par le cynisme, que nous ne sommes pas impuissants politiquement. En France, la politique fiscale et les prestations sociales limitent fortement les écarts de conditions de vie.

Avant redistribution, le seuil minimal de niveau de vie des 20 % les plus aisés en France était, en 2010, environ sept fois plus élevé que le seuil maximal des 20 % les plus modestes. Après redistribution, cet écart tombe à 3,8. Si l’on intègre les transferts sociaux en nature non marchands (hôpital public, éducation nationale…) ou marchands (allocation logement, remboursement de frais médicaux, aide à la mobilité…) et qu’on le corrige des effets inégalitaires de la TVA, ce rapport passe même de 3,8 à un peu moins de 3. Ce n’est pas rien.

Comme la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) l’a encore montré récemment, le système socio-fiscal français est donc encore redistributif et progressif. Cela ne signifie pas qu’il est satisfaisant, loin de là. Mais réinventer l’Etat social, ça ne peut pas vouloir dire s’en débarrasser ou saper ses principes fondamentaux – universalité des garanties, démarchandisation de certains biens et services, mutualisation des risques.

« IL FAUT RÉINVENTER LA COMPOSANTE SOLIDARISTE DE NOTRE ETAT SOCIAL EN NOUS APPUYANT SUR LES URGENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES »

La « crise de l’Etat social » français est en fait plus philosophique que financière. Nous oscillons politiquement entre deux extrêmes, qui correspondent à deux manières de réduire la solidarité. La première est individualiste : pour elle, l’Etat social dépense trop, il est inefficace et trop lourd à gérer – il faut donc réduire l’intensité de la solidarité publique (moins de transferts, moins de services publics, plus de ciblage) et demander à la famille et au marché de prendre en charge les besoins que l’Etat social ne satisfait plus.

La seconde se déploie dans un registre nationaliste. Elle veut maintenir l’intensité de la solidarité mais elle estime qu’il faut pour cela en diminuer l’extension : sur la base de critères douteux, elle propose de faire le tri entre ceux qui méritent une assistance et ceux qui ne la méritent pas. Ce repli identitaire relève de ce que l’on appelle outre-Atlantique le welfare chauvinism – une sorte de solidarité fondée sur l’exclusion des « assistés », des « profiteurs », des immigrants et de tous ceux qui sont accusés de coûter cher à la communauté et de ne rien lui apporter. La plupart des Etats européens sont en train de céder à cette dernière logique – c’est le cas de l’Italie, de l’Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, du Royaume-Uni, mais aussi de la Suède et du Danemark.

Ces positions s’appellent l’une l’autre : depuis les années 1980, l’histoire de nos démocraties montre que quand on développe l’approche minimaliste au nom de l’individualisme, on renforce les « solidarités électives » qui mettent à mal l’universalité des droits. Pour résister à cette dialectique mortifère, il faut donc sortir de cette alternative et réinventer la composante solidariste de notre Etat social en nous appuyant sur les urgences sociales et environnementales.

La crise écologique est peut-être notre planche de salut : elle nous oblige à repenser notre Etat social en prenant en compte des notions comme la mobilité, le logement et les modes de vie. Le revenu de transition écologique, par exemple, pourrait permettre de réorganiser la relation d’emploi et les modes de production. Nous devons être aussi innovants que la « vigoureuse génération » de 1789 ! Aussi innovants, mais autrement…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire